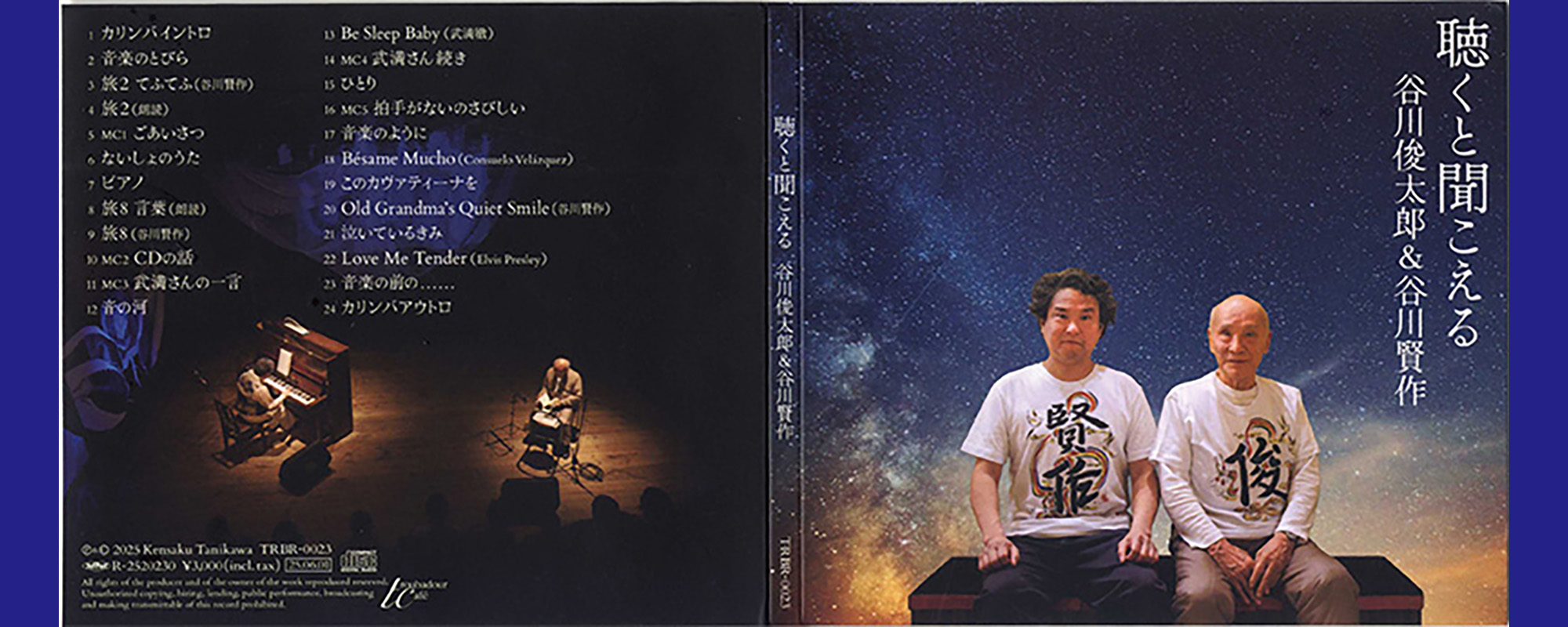

詩人とピアニストのライヴ盤。あまり馴染みのない方も多いのでは、と予想する。

私はある時期までライヴ盤というものが苦手で、例えば学生の頃に「下調べもろくにしないまま輸入盤を購入し、実際聴いてみるとライヴ盤でがっかり」ということが少なからずあった。意識のどこかで「スタジオ録音作品」を「完成品」として捉えていたからだと思う。

時が経ち「スタジオ録音作品」を凌駕するライヴ盤に出会ったり、名盤と呼ばれる作品に多くのライヴ盤が含まれるジャズに触れることで、その青臭い思い込みは修正されていくが、きっと今もその青臭さは完全に抜け切れていないと思う。

ちなみにある時期から実際にライヴへ行く回数は極端に減った。今はだいたい年に二回ほど。

若い頃も経済的な理由から、そして「現場より盤」という嗜好/志向により決して頻繁ではなかったが、それでも好きなバンドの都内近郊でのライヴは網羅していた時期がある。そこから考えると現在の状況はやはり「減少」。

もちろん経済面は変わらず要因の一端だが、実は昔よりワガママになっただけかもしれない。予定を決めるのがイヤ、なんて洒落たことを言うつもりはないが、やはり開演の日時が決まっている「現場」より、好きなタイミング/体勢/音量で聴ける「盤」を選びがちだ。

そんな角度から眺めると、ライヴ盤はいいとこずくめ。とりわけ再現性の高さ、即ち臨場感が満たされていると思わずテンションが高くなる。

本作の出だし(M1.カリンバイントロ)は抜群にいい。目の前で何かが始まる寸前のあの雰囲気が伝わってくる。そして絶妙のタイミングで現れる詩人の声(M2.音楽のとびら)。少々早すぎるかもしれないが、個人的には白眉の瞬間だ。無論これ以降も何度か訪れるが、一発目のそれはやはり特別。先ず八十六歳の詩人の声には、予想よりも深い皺が刻まれている。その音色は想定外に音楽的。気取らず伝えるなら、超カッコイイ。長い年月をかけて得たもの、そして失ったものを想像させる響きに自然と耳が開く。

少し古い話になる。私が詩人の作品に初めて触れたのは、小学生の頃に問題集の設問として、だった。新年度に教科書が配られると真っ先に国語の教科書を読み尽くすタイプだったので、きっと問題集に対しても同じように接していたと思う。

二度目に触れたのは高校生の頃、興味を持ったロックのイベントのタイトルに詩人の作品の一節(「木綿私記」の一行目)が冠されていた。その名も「すべてのズボンはジーンズに憧れる」。会場が遠かったか、お決まりの経済的な理由かでチケットは手に入れられなかったが、その後意識して詩人の作品に触れるきっかけとなった。そのせいだろうか、私は詩人に対してラフな、少し気取って伝えるなら「静かに抗う」ような印象を持っている。

本作には朗読や演奏だけでなく合間のMCも複数収録されていて、全体の雰囲気を和やかに、そして所々賑やかにしている。興味深かったのは2番目の話(M10.MC2 CDの話)。「音楽を聴き始めて、初めて感動ということを知った」という詩人の告白は文字にするとずっしり重いが、深く皺が刻まれた声に乗せるとただただ美しい。またその後に続く「自分の好きなパッセージ(≒フレーズ)を繰り返して聴く」という話は楽しく、是非ご自身の耳で確かめていただければと思う。

ちなみにこの話はSP盤(!)からCDへの変遷、そして音楽家・武満徹の話と流れ、直後にはその武満の曲(M13.Be Sleep Baby)をもう一人の演者であるピアニストが奏でる。当然ここも白眉だ。

少々喧しくなるが、やはり書いてしまおう。この曲、ピアニストがこの世に誕生したお祝いに贈られたとのこと。なんともはや。

本作は詩人の「ありがとう」という言葉、それに続く聴衆の拍手、そして出だしと同じくカリンバの音色(M24.カリンバアウトロ)で終わる。

トータルタイム、四十四分。聴いている最中、そして聴き終えた後も、詩人に対する「静かに抗う」という印象は変わらなかった。ただ「抗う」を「問い質す」と言い換えた方がしっくりくるかなと、今でもぼんやり思っている。

寅間心閑

■ 金魚屋の谷川俊太郎・谷川賢作関連コンテンツ ■

【インタビュー】

谷川賢作インタビュー『DiVaから日本語の詩(うた)が聞こえてくる』

【音楽評・書評】

小原眞紀子 音楽評『哀愁のけけこ―DiVa新譜『よしなしうた』』

小原眞紀子 音楽評『地上のものたち』-DUOユニット 孤独の発明 CD『永遠にやって来ない女性』

小原眞紀子 音楽評『オンドマルトノの声—DiVa『静かな犬』』

小原眞紀子 音楽批評『騙し絵の中のピアノ―mono musical エスムラルダ(芝居・歌)+谷川賢作(piano)』

鶴山裕司 書評『言葉の吐息 - 詩画集『せんはうたう』 詩・谷川俊太郎 絵・望月通陽』

寅間心閑 音楽評 DUOユニット 孤独の発明 CD『永遠にやって来ない女性』

星隆弘 音楽評『うたがうまれる/DiVa—詩の受声、うたの脱体』

星隆弘 音楽評『詩の回廊に遊ぶ』-DUOユニット 孤独の発明 CD『永遠にやって来ない女性』

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■