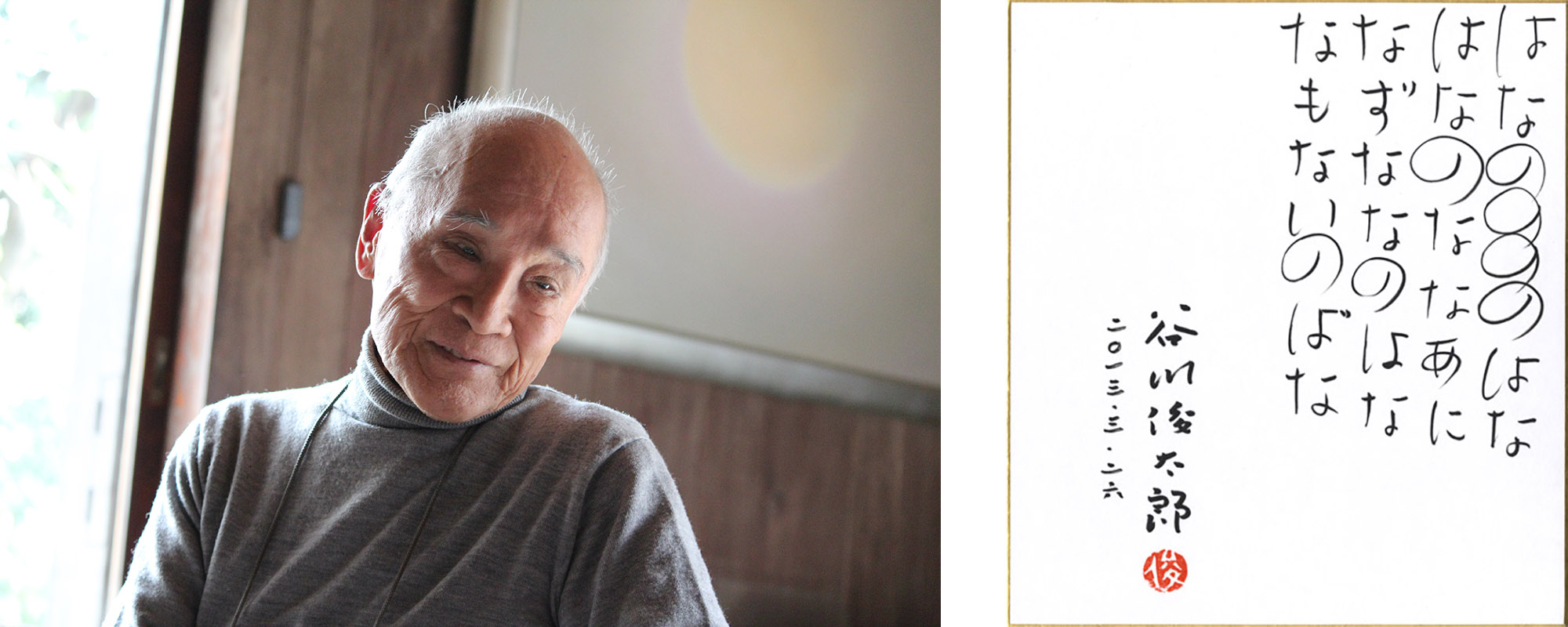

谷川俊太郎さんがお亡くなりになられた。

金魚屋のインタビュアーとして俊太郎さん、賢作さん親子にインタビューさせていただいた時はだいぶ穏やかになっておられたが、僕が現代詩手帖で編集者をしていた頃は怖い方だった。

壮年でお忙しかったこともあるのだろう、ハッキリ、キッパリ物を言う方だった。原稿依頼のお返事だけではなかった。手帖のある編集者が俊太郎さんに「現代詩手帖が廃刊になったら、詩人たちが提灯行列するんじゃないですか?」と軽口を叩いた。当時の手帖誌は詩の世界でそれなりに力があった。

「自惚れてんじゃないの」

俊太郎さんの返事は残酷なほど的確だった。

孤独な方だったと思う。

友人が少なかったという意味ではない。詩を書くためには本質的に孤独でなければならないことを知っておられた。

インタビューさせていただいたときも、第一詩集『二十億年の孤独』は法政大学総長で高名な哲学者として知られた父・徹三さんの尽力で「多少話題になっただけだ」とおっしゃっていた。徹三さんが三好達治に序文を依頼し、新聞社に書評が載るよう働きかけたのだと。韜晦かと思ったがそうではなかった。本気でそう思っておられた。

抒情詩で優しい語り口なので俊太郎ファンは多い。しかし俊太郎さんは大波のように押し寄せて来る讃辞に耳を傾けなかった。俊太郎詩の優しさ、悲しみは本質的に読者一人一人が背負い自分で見出すべきものであり、作者に救いを求めても無駄だという姿勢だったように思う。

抒情詩に限らないが詩は孤独でないと書けない。長くても短くてもたった一行ですべてが決まってしまう詩には、その一行に拮抗できる研ぎ澄まされた孤独が必要だ。あれだけの讃辞に囲まれながら台風の目のように静かで孤独な詩人でいられたのは驚きだ。あえていえば他者の気まぐれな讃辞など信じないという姿勢が必要だ。優れた詩人の属性として俊太郎さんは孤独でいささか剣呑だったと思う。

俊太郎さんは政府系の賞や栄誉を受けていないはずだ。基本的にノンポリで声高に反戦や平和を叫ぶことはなかったが、戦争体験が心に刻まれていた。その意味で戦後詩人の一人だった。戦後詩人とは戦中の自己と戦後の自己との間に断絶を感じ、それへの嫌悪や違和感を日本文化の根幹に関わる問題として生涯抱き続けた詩人のことである。お父さんの徹三さんは天皇に近かった。俊太郎少年はそれをじっと見つめていたはずである。

電気冷蔵庫の中にはせせらぎが流れてるね

ぼくは台所でコーヒーを飲んでる

正義は性に合わないから

せめてしっかりした字を書くことにする

谷川俊太郎『夜中に台所でぼくはきみに話しかけたかった』

「荒地」の鮎川信夫、田村隆一、吉本隆明、現代詩の入沢康夫、岩成達也、吉岡実、飯島耕一など僕は一つの強烈な表現思想を最後まで貫き通した詩人が好きだ。それ以外に詩なんていう表現に何が必要だと言うのだ。

また一人尊敬できる詩人がいなくなってしまった。存在とともにその強靱な肉体的思想が消え去りテキストの人になってしまった。

鶴山裕司

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■