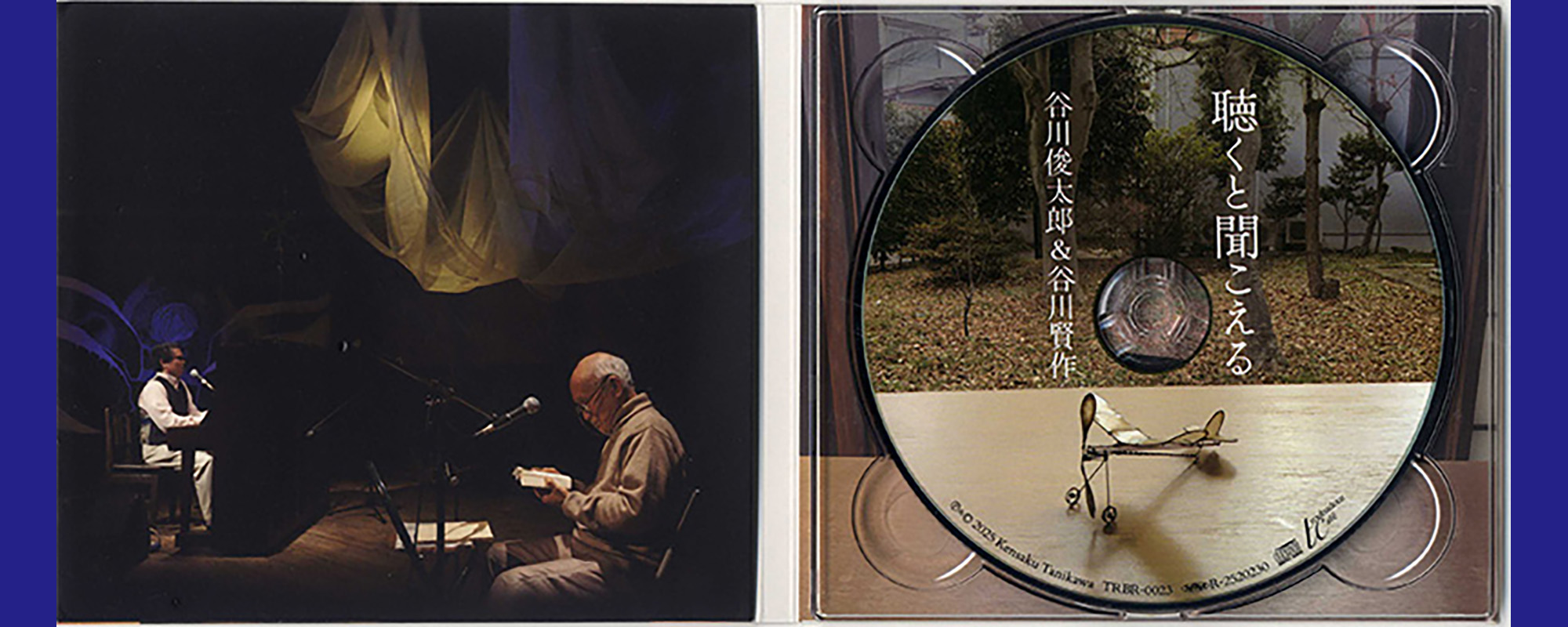

本作は2018年のコンサートライブをレコーディングしたものなので、演奏と朗読の合間のMCも一部収録されている。これまでも公演を重ねてきた谷川俊太郎・賢作親子の和やかな掛け合いの中に、作曲家武満徹の話が出てくる。彼の言う「音の河」という概念に、詩人は共感し、触発されたという。詩人は、この概念を題にして武満徹に手向けた詩を朗読する。

音の河は樹木と樹木のあいだに流れている

積乱雲と玉蜀黍畑のあいだにも

たぶん男と女のあいだにも

きみはその伏流をぼくらの内耳に響かせる

ピアノでフルートでギターで声で

ときに沈黙で

音楽はいつまでたっても思い出にならない

この今を未来へと谺させるから

きみもいつまでもいなくならない

きみがこっちに置いていった服を着て

ぼくはそっちにいるきみの歌を聴く

ホールを囲む木立にゆっくり夕闇が下りてきて

言葉の秩序は少しずつ背景に退いてゆき

世界の矛盾に満ちた暖かい吐息を

ぼくらは耳元に感じる

この朗読に続いて演奏される「Be Sleep Baby」は、長男賢作の誕生祝いに武満から贈られた曲で、楽譜が詩集『聴くと聞こえる』のブックカバーにもなっているということだ。武満からの贈り物に、親子がそれぞれの仕方で返礼したのである。(粋!)

詩人の親と、その詩を音楽にする子——-DiVaや孤独の発明の作品をレビューするたびにこの親子関係について考えてきた。詩は家庭にはなり得ないと思う。それは本質的に他所である。詩人がかつてそこを訪れ、言葉を残した。その言葉を地図にして、子が後からまたそこを訪れる。そのようなコミュニケーションの在り様について考えてきた。今回、音の河という名づけを経て、詩のトポスは別の風景を得た。それが本作の舞台の全景でもあった。詩人は子とともに、武満とともに、観客とともに音の河のほとりにある。

そのほとりで、詩人は音楽への憧憬を口にして止まない。

「けれど私は音楽を語ることのできぬこの言葉なるものは、野ばんなものだと思っている。われわれが世界を認識する仕方に、どこか欠けたところ、或いは誤ったところがあるのではないかという気がする」

この一節を含む散文『音楽のとびら』で本作は始まる。「音楽の中では在るとはっきりしてるのに、言葉として、即ち考えとしては無いに等しいものは、いくらでも在る」ともいう。中盤、詩『音楽のように』の朗読では、「音楽のようになりたい 音楽のようにからだから心への迷路を やすやすとたどりたい」と告白する。最後は、詩『音楽の前の…』を朗読し、「何百もの心臓のときめきに満ちている」音楽の鳴る前の「静けさ」を言祝いで締めくくる。

音の河から掬い取った音を振動にして直に全的に心身に伝える力が音楽にはある。それがフィジカルな力、有無を言わさず流れ込んでくるものであることは我々の感覚器官が知っている。それに詩人も憧れた。言葉は、掬い取った音に形を与えているようで、じつは紙面に音の染みを拵えているにすぎない。音は揮発し、フィジカルなものの影だけが残っている。

しかし影が詩行にまで伸びるとき、その影をたどった先で正体にまみえることはあるかもしれない。沈黙が詩行を分かつ切れ目からは音の河の伏流が染み出してくるかもしれない。そうして、詩人は音の河のほとりで歳老いた。

いま、たしかに音の河は夕暮れ、言葉が長い影をひいて、オレンジ色に染まっている。その傍らにいつしか音楽家が寄り添っている。影と戯れる子と、それを見守る親のように。

星隆弘

■ 金魚屋の谷川俊太郎・谷川賢作関連コンテンツ ■

【インタビュー】

谷川賢作インタビュー『DiVaから日本語の詩(うた)が聞こえてくる』

【音楽評・書評】

小原眞紀子 音楽評『哀愁のけけこ―DiVa新譜『よしなしうた』』

小原眞紀子 音楽評『地上のものたち』-DUOユニット 孤独の発明 CD『永遠にやって来ない女性』

小原眞紀子 音楽評『オンドマルトノの声—DiVa『静かな犬』』

小原眞紀子 音楽批評『騙し絵の中のピアノ―mono musical エスムラルダ(芝居・歌)+谷川賢作(piano)』

鶴山裕司 書評『言葉の吐息 - 詩画集『せんはうたう』 詩・谷川俊太郎 絵・望月通陽』

寅間心閑 音楽評 DUOユニット 孤独の発明 CD『永遠にやって来ない女性』

星隆弘 音楽評『うたがうまれる/DiVa—詩の受声、うたの脱体』

星隆弘 音楽評『詩の回廊に遊ぶ』-DUOユニット 孤独の発明 CD『永遠にやって来ない女性』

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■