No.119『小早川秋聲 旅する画家の鎮魂歌』展

於・東京ステーションギャラリー

会期=2021/10/09~11/28

入館料=1,100円

カタログ=2,640円

へー、小早川秋聲展ね、初めての大回顧展だろうなと思って東京駅まで出かけた。企画人は京都文化博物館の植田彩芳子さんや秋聲研究家の松竹京子さんらで、京都文化博物館での展示は終わってしまったが、東京ステーションギャラリーから秋聲生誕地の鳥取県立博物館に巡回する(2022年2月11日~3月21日)。

とはいえ秋聲の画業に詳しいわけではない。ただ彼の代表作『國之楯』は知っていた。藤田嗣治『アッツ島玉砕』と並ぶ戦争絵画の傑作である。

で、展覧会を見終わった印象を先に言ってしまうと秋聲の傑作は『國之楯』一作と言っていいと思う。こんなことを書くと「それはあんまりじゃないの」という声が聞こえてきそうだが、鑑賞者は美食家だ。よほどの作品でなければ手放しで素晴らしいとは言わない。画家が「なぜ認められない」などと不平不満を口にするのは御法度で、すべての創作者は鑑賞者の残酷なまでの美食嗜好に耐えなければならない。それができなければ創作者の名に値しない。これは物書きも同じである。

また生涯に代表作一作という画家は珍しくない。版画家の藤牧義夫は小品の『赤陽』一作で美術史に名を刻んだ。黒田清輝は美術行政家としての功績が高く評価され初期洋画として重要な作品もあるが、傑作は『湖畔』一作だけだと言ってよい。そして傑作と呼ばれる作品は決して偶然には生まれない。必ずそれが生み出された背景を持っている。ほとんどの画家が代表作ナシで生涯を終えるのだから一作でも傑作があるのは凄いことだ。

もちろん代表作一作の画家は代表作から生涯を読み解かれるようになる。結果として画家の技巧や精神が一作に集約されたことになるわけだからこれは致し方ない。黒田は例外としても、一点集約の画家は東博や国立近代などの大きな美術館では回顧展は開催しにくいことにもなる。しかし小規模な地方美術館や私設美術館の役割はそういった画家の業績を丹念に拾って展覧会を開催することにあるだろう。

独自企画だけではないだろうが、東京ステーションギャラリー開催の美術展は質が高いことが多い。展覧会を見て図録も通読したがどちらもとても良い出来だった。もちろん努力はなさったと思うが秋聲の各年代すべての代表作を展示できたわけではないと思う。しかし今回の展覧会が秋聲研究の本格的端緒になるでしょうね。

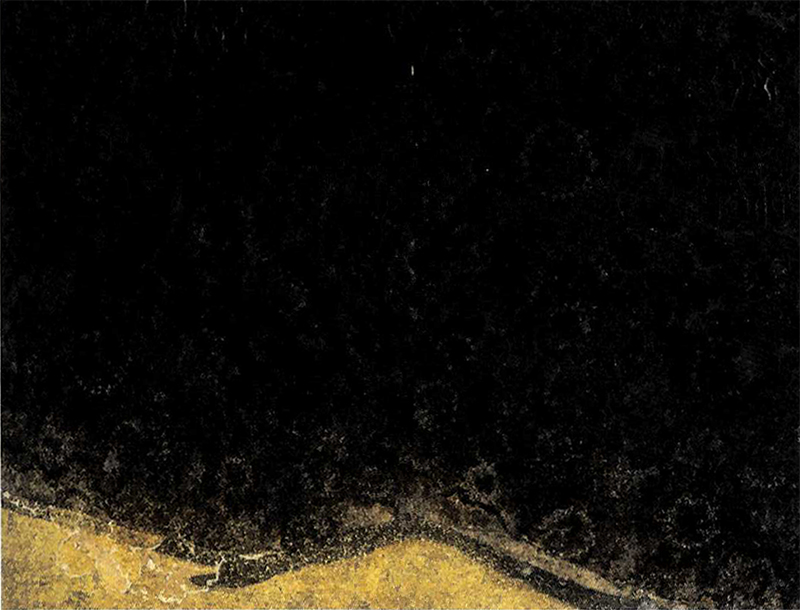

『國之楯』

昭和十九年(一九四四年)、昭和四十三年(一九六八年)改作 絹本著色 縦一五一×横二〇八センチ 京都霊山護国神社(日南町美術館寄託)蔵

代表作『國之楯』である。サイズは縦一五一×横二〇八センチで実物を見ると圧倒される大きさだ。太平洋戦争中に軍部は戦意高揚のために画家を従軍させて盛んに戦争画を描かせた。戦時中はカンバスも絵の具も配給だったから、これだけ大きな絵を描けたということ自体が当時の秋聲の画家としての評価を表している。藤田の『アッツ島玉砕』も同様でこちらは縦一九三・五×横二五九・五センチとさらに巨大だ。従軍画家は大勢いたが大作を描けた――つまり軍部の評価と信頼厚かった画家はほんの一握りである。

図録巻頭の解説『小早川秋聲 その画業と作品』で植田彩芳子さんが書いておられるが、秋聲は戦争末期の昭和十九年(一九四四年)二月に『國之楯』を完成させた。「絵の裏には、「国の縦」「軍神」「大君の御楯」といったタイトルが記された上から、大きく×がつけられ、その上に「國之楯」と記した紙が貼られている」とある。ただ軍部はこの作品の受け取りを却下した。そのため絵の裏にはチョークで「返却」と書かれている。

それはまあ当然で、この作品を見て戦意が高揚したとは到底思えない。戦局不利な情勢は誰もが知っており、徴兵される若者たちは天皇陛下の爲に死んで靖国に祀られるんだと覚悟を決めていた。生きて帰るのをほとんど期待できない戦況だったのである。『國之楯』は出征する兵士にとってもその家族にとっても暗い未来を予言するような絵に見えただろう。植田さんは金子牧さんからの引用で秋聲のアトリエを訪ねた第十六師団長と部下は『國之楯』を目にして、「圧倒された様子で帽子をとり、画面に向かって深々と頭を下げ、将校たちも一斉に背筋を伸ばし、敬礼した」と書いておられる。また「(搬出の)手伝いにきた一人の女性は、画を見てその場に泣き伏した」とある。

藤田の『アッツ島玉砕』は戦後にGHQに接収されてアメリカに送られたが、昭和四十五年(一九七〇年)に無期限貸与の形で日本に戻ってきた。現在は東京国立近代美術館が保管している。ただ常設展で公開されるようになったのは比較的最近のことだ。七〇年代頃までは今より軍国主義復活に対する警戒感が強く、戦争翼賛画の公開に反対する声が強かった。画家の多くも存命で、戦時中に描いた戦争画の公開を嫌がった。そんな戦後の時代状況が薄まって、戦争画を多面的に鑑賞・検討できるようになったのはつい最近のことである。

『國之楯』は秋聲に返却されたので長く彼のアトリエに留まっていた。この作品が広く世の中に知られるようになったのはノーベル書房刊の『太平洋戦争名画集 続』(昭和四十三年[一九六八年])によってである。

図録巻末の解説で秋聲研究家の松竹京子さんが秋聲長女の山内和子さんに初めて会った時に、和子さんが「小早川秋聲といっても、もう今ではどなたも御存じの方はいらっしゃらないでしょう」とおっしゃったと書いておられる。画家として細々と活動していたが、戦前戦中の華々しい活躍と比較すれば戦後に秋聲は忘れられた画家になってしまった。秋聲畢生の傑作は『國之楯』だがそれは世に出しにくい作品であり、正面から評価するのをためらわせる作品だった。また秋聲は従軍画家としての活動で戦後に戦犯として起訴されることすら覚悟していた。

この秋聲の覚悟は大袈裟ではなかったと思う。結果として極東裁判で民間人で戦犯として裁かれたのは大東亜共栄圏を提唱した思想家・大川周明一人だったわけだが(精神錯乱のため訴追免除)、年譜をたどれば秋聲は積極的に軍部に協力して『國之楯』以外にも数多くの翼賛画を描いている。軍高官だけでなく皇族との親交も深く、戦中に日に影に様々な恩恵を受けたのは間違いない。秋聲は戦争協力者――極論を言えば戦犯と言えないことはない。

また秋聲は戦後に『國之楯』を公開する際に手を加えた。桜の花が将校の身体に降り積もるように描かれていたが、それを黒く塗りつぶした。桜は日本国の象徴であり戦死の美化と受け取られるのを恐れたのだろう。

『國之楯』塗りつぶされた桜の花の部分

ただ『國之楯』を見て、これはまごうことなき翼賛画だと思う人は少ないはずだ。しかし諸手を挙げて厭戦・反戦画だと言うこともできない。絵の裏に「軍神」「大君の御楯」というタイトルが書かれていることからわかるように、秋聲が戦死した将校を英霊と捉えていたのは間違いない。だが当初あった桜花は国粋的記号の役割を果たしていない。画家による戦死者へのせめてもの餞とも解釈できる。軍部の依頼も画家の姿勢も戦争翼賛にあったわけだが、仕上がった絵は戦意鼓舞の意図とズレている。

戦争の影響をモロに受けた池袋モンパルナスを論じた際に書いたことがあるが、日本の画家はヨーロッパの画家とは出自、社会的文脈が違う。ヨーロッパの画家は民俗、国家、宮廷サロンなどとのせめぎ合いの中で政治・社会意識を発達させていた。それに対し日本の画家は絵を描くことが好きでたまらない〝絵描き〟が大半だった。職人とアーチストの中間にいるのが日本の画家の特徴である。

強制か自発的かを問わず、従軍画家として招集された画家たちは戦争(戦場)という新たな画題に惹きつけられたことだろう。またほとんどの画家が軍部のイデオロギーに従った。だが藤田や秋聲は画家という〝見る人〟の本領を発揮した。藤田は死屍累々の戦場の悲惨を描き、秋聲は腰に日本刀を差して正装した戦死将校が、出陣の際に近親者から贈られた武運長久の寄せ書き日章旗を顔当てにして横たわっている姿を描いた。それは厳粛だが虚しく寂しい一人の人間の死である。

戦争翼賛画として依頼されたはずなのに厭戦・反戦を感じさせる絵は秋聲の『國之楯』と藤田の『アッツ島玉砕』、それに(翼賛画として依頼されたわけではないが)靉光が出征前に描いた自画像くらいである。そして反戦の意志を表明した画家はいない。むしろ戦争に協力的だった。靉光は兵士として徴兵されたが「ようやくお国のために役に立てて嬉しい」という意味のことを母親に書き送っている。画家が行動で示した愛国と絵画で表現した厭戦・反戦の間に矛盾はない。靉光は戦死した。

平和な戦後になって、戦前・戦中の狂信的国粋主義を批判するのはたやすいことである。異論を唱える者はいないだろう。しかし太平洋戦争中に反戦の意志を表明し実際にそれを実行するのはほぼ不可能だった。そして多くの日本人がなぜそうだったのかを直観的に理解している。

明治維新(一八六八年)から終戦(一九四五年)までは七七年である。その間に日本人はチョンマゲの着物姿から政治経済文化に至るまでことごとく西洋化の道を歩んだ。終戦から現在(二〇二一年)まで七六年だということを考えれば、太平洋戦争までの日本がいかに激しく変化したのかがわかるだろう。その無理に無理を重ねた歪みと澱が太平洋戦争を引き起こした。破滅への道だったがその巨大なうねりを止めることは誰にもできなかったのではないか。

ストレートに言えば『國之楯』を見た多くの日本人は〝愛国〟と〝厭戦・反戦〟のアンビバレントな感情に引き裂かれるはずである。どちらが正しいということはない。その意味で『國之楯』は一種の〝危な絵〟である。多くの日本人がいまだに抱えている澱のような闇が決して消えない傷痕のように表現されている。

言葉で絵を説明する美術批評を書いておいてなんだが、画家や鑑賞者が言葉で作品の表現意図や内容を説明し尽くせるなら絵である必要はない。見るたびに無限に新たな解釈を生み出すのが優れた絵画である。秋聲はそういった絵を描き残した。再び注目されその画業を問い直される資格がある。

『露営之図』

明治三十九年(一九〇六年) 絹本著色 縦六二・五×横一二六・八センチ 日野町(鳥取県)蔵

小早川秋聲は明治十八年(一八八五年)、鳥取県日野町で生まれた。父・鐵僲は光徳寺住職で戦国武将・小早川隆景を遠祖とする家柄だった。母・こうは元摂津三田藩藩主・九鬼隆義の養妹。哲学者・九鬼周造を生んだ家系である。九歳まで母親の里である九鬼子爵邸内で育った。秋聲は長男なので七歳から仏教典を学び九歳の時には東本願寺の衆徒として僧籍に入っている。もちろん幼い頃から絵を描くのが好きで、十代になると博物館に通い古画を蒐集したりもしていた。

明治三十八年(一九〇五年)二十歳の時、秋聲は一年志願兵として騎兵連隊に入隊し見習い仕官として日露戦争に従軍した。これは秋聲のような名家の子弟としては極めて異例なことである。秋聲は徴兵されていなかったのはもちろん、もし徴兵されても忌避する様々な手立てを持っていたはずだ。また二百三高地を中心とした旅順総攻撃で日本が多大な戦死者を出しているのは知れ渡っていた。軍人の家の子ならともかく僧籍の画家志望の青年である。志願の理由は不明だが愛国心と戦地を見たいという好奇心からあえて危地に飛び込んだのだろう。

『露営之図』は焚き火で暖を取る兵士たちを描いた作品である。秋聲は同主題の絵を太平洋戦争中にも描いている。勇ましい戦闘場面を描くより、戦場でふと気を抜いた兵士らの日常を描くのを好んだ気配がある。ただ従軍経験があり戦争の実際を知っていることが従軍画家として秋聲が重用された理由になっただろう。

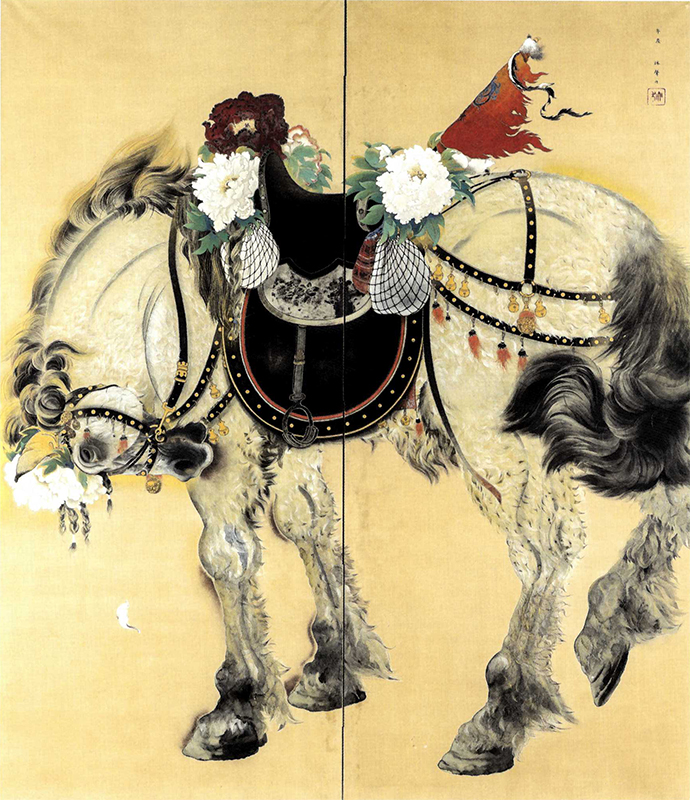

『愷陣』

昭和五年(一九三〇年) 絹本著色 二曲一隻 縦二二七×横一九六・二センチ 第十一回帝展 個人蔵

『長崎へ航く』

昭和六年(一九三一年) 絹本著色 一面 縦一九八×横一七一・九センチ 第十二回帝展 個人蔵

秋聲は最初歴史画家として知られる谷口香憍に師事し、香憍没後に山本春挙に師事した。春挙は竹内栖鳳と並ぶ京都画壇の雄である。秋聲は歴史画も描いているが香憍の影響の方が強い。画題を広く求め明確な輪郭と鮮やかな色彩で対象を描くようになった。

『愷陣』と『長崎へ航く』は第十一回、十二回帝展出品作である。『愷陣』は戦地から戻ってきた馬を労って花で飾った画題である。『長崎へ航く』は江戸時代に出島に出航する船を見送るオランダ人女性たちの後ろ姿である。母親とおぼしき女性のブルーのスカートを右手でつかんでいる女の子は日本の市松人形を持っている。いずれも輪郭明瞭、色彩鮮やかな秋聲全盛期の作品である。

当時帝展は大変権威ある美術展で、そこで特選を得ることは画家として広く認められることを意味した。しかし秋聲は特選作家になっていない。同時代の美術批評家・吉川赳は「五六年前に、特選作家たるの栄誉を受くべくして、まだその栄誉を受けて居ないのは、小早川秋聲氏である。(中略)早苗会[春挙門下の絵画会]会員中で、氏のやうに情緒豊な作品をものする人は少ない。(中略)秋聲氏の画家としての価値は、今後に期待すべきであろう」と書いている。秋聲は期待の画家であり、抒情的作風が特徴であるとされていた。

結果として秋聲は有名絵画展で際立った賞を受賞しなかった。満州事変を始めとする戦争の勃発で絵画展どころではない世相になっていったという理由もあるがそれだけではない。帝展出品作ということもあり『愷陣』や『長崎へ航く』は気合いの入った美しく洗練された作品である。秋聲の画力になんら問題はない。しかし見る者に強く訴えかけてくる独自性が希薄だ。完成を突抜けた画家独自の蛮勇のようなものが見えない。あと一押しが足りないのである。

少し年譜を逆戻りするが、秋聲は日露戦争後に京都市立絵画専門学校(京都市立芸術大学)に入学したが中退して本格的に東洋画を学ぶために中国に渡った。明治四十二年(一九〇九年)二十四歳から約一年半滞在して勉強している。当時の画家としてはそれほど珍しい遊学ではない。しかしこの旅を皮切りに秋聲生来の旅好き、冒険好きの資質が露わになってくる。

二十代の終わりから三十代の始めにかけては日本国内を広く旅して回り画文集をまとめた。再び中国にもしばしば赴いている。そして大正九年(一九二〇年)三十五歳になった秋聲は中国経由でヨーロッパに出かけた。ユーラシア大陸を横断してヨーロッパ諸国を巡り、エジプトにまで足を伸ばす長大な旅だった。日本に戻ってきたのは大正十二年(一九二三年)のことである。秋聲は足かけ三年を旅して廻ったことになる。

『巴里所見』

大正十四年(一九二五年) 絹本著色 一幅 縦四五・六×横五〇・八センチ 個人蔵

この大旅行は確かに秋聲の絵に影響を与えた。日本画家の秋聲は歴史画など空想的な絵を描く際にも写生を徹底していた。完全な抽象画は生涯描かなかったが、ヨーロッパ旅行後にはパリの大道芸人を題材にした『巴里所見』のような具象抽象画も描くようになった。それまで手がけなかった朦朧体風の絵も描いている。ただ外遊によって秋聲の絵が決定的に変わったとは言えない。様々な画題と画法を得て絵のバリエーションが増えただけと言っていいだろう。

秋聲は『海外を旅する人の爲に』というエッセイで「時に多くの人は伊太利の旅を恐ろしがる――曰く強盗、贋銭、かつばらい、強請――私の経験からみると決してそんなものではなかつた。盗に会たなら此方から反こべに掌を出さうかと思つて居る位の意でゐる。(中略)要は自信と勇気、其上に諦観が必要である。私の旅は以前から軽装孤独を楽しみつ、只の一人切りで旅をつゞける。(中略)私は各等各種思ふ儘に自由な旅をつゞけ得られることを実に愉快としてゐる」と書いている。

秋聲が根っからの旅行好き冒険好きだったことがわかるだろう。また世界のどんな場所に行ってもまったく臆することがない。外遊した画家の多くは外国絵画(文化)に大きなカルチャーショックを受けたが肝の据わった秋聲はそれほどでもなかった。ヨーロッパ文化に触れることでむしろ日本画の良さを再確認している。また秋聲のヨーロッパ旅行は私費だった。

秋聲の旅行狂いは有名で、大阪毎日美術記者だった神崎憲一は秋聲について「世界を股に掛けての旅稼ぎ」といささか皮肉混じりに書いた。私費で長期の外遊をするためには個展を開いて絵を売り資金を稼がなければならない。いわゆる〝売り絵〟が多くなるわけだ。どの画家もクライアントの要望に応じた画題と画風で絵を描くが、秋聲は売りやすい絵を大量に描いたことになる。それが画壇での評価を今ひとつにした理由になっているだろう。

また売り絵として描いた秋聲画はまだ各地に大量に所蔵されているはずで、それを集めるのは大変だ。売り絵、依頼画、自発的に描いた絵などを並べて初めて画家の全貌は明らかになる。現状では秋聲の画業の全貌はまだ見えにくい面がある。

『回廊』

大正三年(一九一四年)頃 絹本著色 一幅 縦一二八×横五〇・五センチ 鳥取県立博物館蔵

『未来』

大正十五年(一九二六年) 絹本著色 一面 縦一四八・八×横一一六・五センチ 第七回帝展 個人蔵

今回集められた作品の中でとても奇妙な印象を与える絵に『回廊』がある。大正三年(一九一四年)、秋聲二十九歳頃の初期作で、中国留学中に江蘇省の古刹江天寺で見た僧侶から着想を得たようだ。自解エッセイが残っており「魚板を打つた禅僧のキヨロンとして居る其無心な顔が、自分に対して得も云はれぬ興味を唆り立てた、確かに無邪気で社会の奴等を馬鹿にして居たようにも見られた」とある。古来好んで描かれた寒山拾得の画題の秋聲的解釈かもしれないが、痴呆に近い無私の境地を描いたようにも見える。同じ構図の作品を第八回文展に出品しているのでかなり気に入った画題だったようだ。

『未来』は第七回帝展出品作だが長女和子がモデルだと言われる。元は左右に波濤図のある三面構成だったが現在は所在不明。波濤図の間に眠る赤ん坊を置くと一筋縄ではいかない未来を表現した絵ということにもなろう。ただ赤ん坊の寝姿は無邪気で円形の光が寝具やオモチャを取り囲んでいる。社会の荒波が押し寄せても眠りと夢は一つの閉じた完結した世界という解釈も可能だ。

旅行・冒険好きで肝が据わっていたが秋聲は「自信と勇気、其上に諦観が必要である」と書いた。何人にも何事にも動ぜず世界を旅して歩けたのは秋聲が心の底に諦念に近い無常観を抱えていたからかもしれない。秋聲は古刹の光徳寺の長男として生まれ寺は継がなかったが僧籍を持っていた。絵で秋聲が明らかに僧侶だなと感じさせる作品はほとんどないが、好んで描いた半眼微笑の人物像や眠る人にそれが表現されているのかもしれない。無私・無我と眠りは通じるところがある。

『虫の音』

昭和十三年(一九三八年) 絹本著色 一面 縦一四九・五×横二〇六センチ 第二回新文展 個人蔵

『虫の音』は盧溝橋事件後の昭和十三年(一九三八年)に描かれた。この絵にも自解が残っており「兵士諸君のポーズの中にとても無理がなく芸術的に良い時がある。(中略)月光を浴びた其中に明日の戦ひを忘れた顔をして夢をみてゐる無邪気な寝顔中には祖国の夢、母の夢、妻子の夢、友の夢――何かは知らないが、微笑さへ浮かべてゐるのもある」と書いている。

展覧会を見た限りでは秋聲は派手な戦闘シーンをあまり描いていない。眠る兵士や雪降る極寒の中で立ったまま眼を光らせる斥候、戦死した兵士を葬る様子を描いた作品などに秀作が多い。短期間とはいえ日露戦争に従軍し、陸軍第一号の従軍画家になって戦地をつぶさに見て廻った秋聲は戦争の厳しさを骨身に沁みるほど知っていただろう。時には僧侶の代わりに戦死者に読経を施したりもしたようだ。

戦争の厳しさ残酷さをよく知る秋聲は、戦意高揚の翼賛画の制作を求められても見えない戦勝や栄光は描けなかったのだろう。むしろ現実の無惨を見て、熱もなくこの世は無常と思い切る心性で無邪気に眠りこける兵士たちや残酷とも崇高とも言える『國之楯』のような作品を描いたのかもしれない。

『天下和順』

昭和三十一年(一九五六年) 絹本著色 一幅 縦一二九×横五六・四センチ 鳥取県立博物館蔵

『天下和順』は昭和三十一年(一九五六年)、秋聲七十一歳の作である。力の入った作品だ。秋聲は好んで『無量寿経』の「天下和順 日月清明 風雨以時 災厲不起 國豊民安 兵戈無用 崇徳興仁 務修礼譲」の経文を絵に書き込んだ。天下太平で日月は清く明らかに、災害疫病は起こらず国民は豊かで安らけく、武器は無用で徳や仁を守り礼譲を尊ぶべし、といった大意である。戦前から絵に賛として書き込んでいるので幼い頃に学び座右の銘のようになった文言だろう。

戦前はこの経文を寿老人の絵に書いたりしているが、戦後の『天下和順』は具象抽象画である。白い服を着た男たちが太陽に向かって踊りながら進んでゆく構図だ。翼賛画を描き青年たちを鼓舞して戦地に送り込んだ従軍画家の多くが戦後になって贖罪的な絵を描いた。『天下和順』はそういった意図が感じ取れる作品である。楽しそうに踊る人々がみな男なのはそのせいだろう。彼らはうねるように踊りながら太陽の光の中に消えてゆく。鎮魂であり戦後の繁栄を願った作品だと思う。

短い時評で済まそうと思って書き始めたのだが思ったより長くなってしまった。戦争画、翼賛画を焦点にすると美術批評も途端に書きにくくなる。美術だけの問題では済まなくなるからだ。また二〇〇〇年紀に入って日本と欧米諸国の文化的差異がなくなったような気配が漂っているが幻想だと思う。ヨーロッパ人がそうしてきたように、侘び寂びなどで誤魔化さずに日本文化の本質を明文化できなければ差異は埋まらない。太平洋戦争で暴発した明治維新以降の西洋化の澱は本質的には未解消なままなのであり、戦争画はいまだ肉に食い込むように痛々しいのである。

鶴山裕司

(2021 / 11 / 10 23枚)

■ 鶴山裕司さんの本 ■

■ コンテンツ関連の本 ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■