蓮月尼の瓢箪徳利(最幕末)

蓮月さんについては過去に書いたことがある(『第027回 太田垣蓮月尼の信楽水指』)。ただすべての骨董古美術は一点モノなので、今後も同じ作家や同系統の作品について何度か書くことがあるだろう。今回は瓢箪徳利。瓢箪そのものが重要なのではない。〝骨董を読む〟面白さとしては瓢箪を納めた箱の方が重要かもしれない。

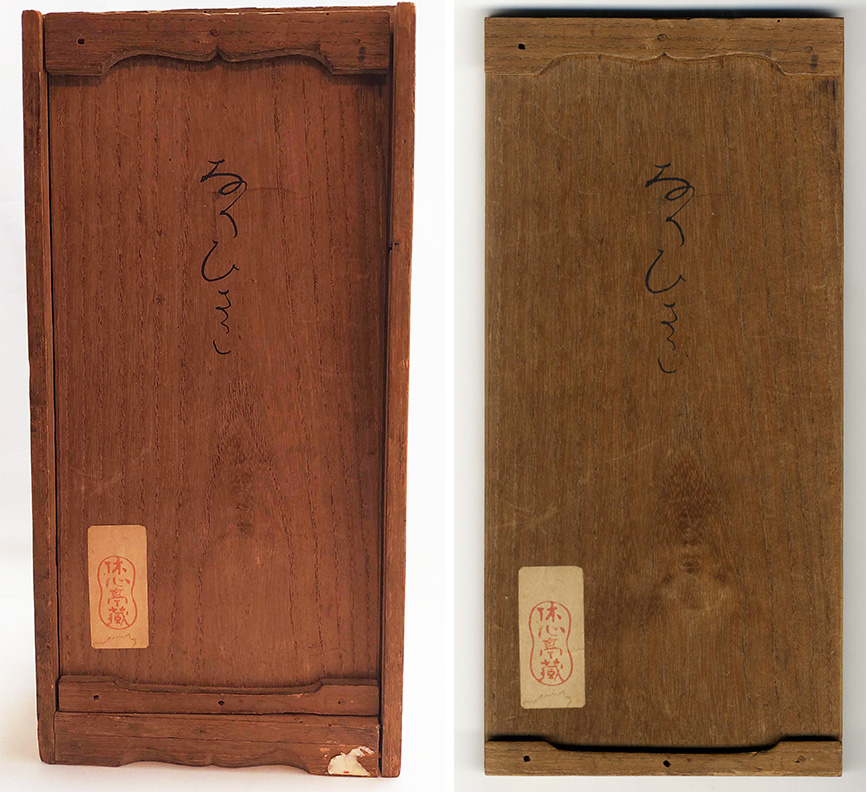

蓮月尼の瓢箪徳利(最幕末) 箱

縦三一・四×横一五・四×奥行一五・八センチ

まずざっとモノの説明から。材質は杉だと思うが箱には上に引っ張って開ける蓋がついている。蓋の表に「かくひさこ(べくひさご)」(間違った読みかもしれない)という蓮月直筆の仮名文字が書かれている。蓋の左下に「休心亭」の旧蔵者貼札がある。休心亭は佐橋幽谷のことで曹洞宗の僧侶で作家だった。幽谷は昭和三年(一九二八年)生まれ平成十九年(二〇〇七年)没、享年七十九歲。文人好みの骨董でしょうな。

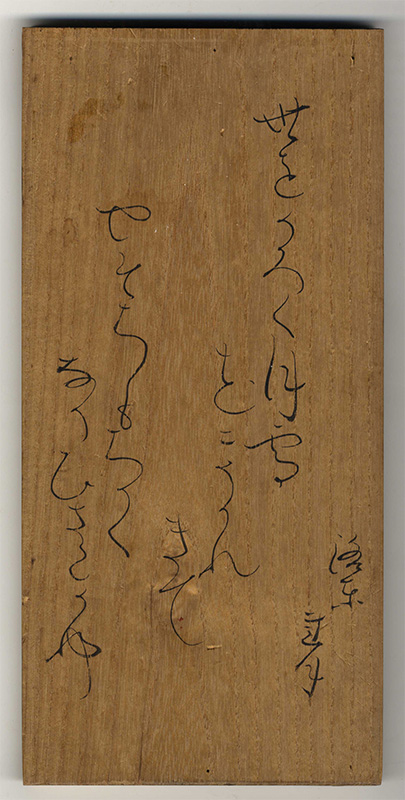

蓮月尼の瓢箪徳利(最幕末) 蓋裏和歌

蓋の裏には蓮月の和歌が書かれている。

洛東

蓮月

世を浮かつく月雲

花にうかれ

きて

八十路もちかく

なりひさこかな

読みは正確ではないと思うが歌の大意はわかる。「世(夜)に浮かぶ月雲のように、花に浮かれ来て、八十歲近くになって久しい(瓢=目出度い)ことであるよ」くらいの意味だろう。ただ「洛東/蓮月」はちょっと引っかかる。

洛東は鴨川以東のエリアで今の東山、左京、山科区などに当たる。杉山秀太郎さん著の『大田垣蓮月』「年譜」によると蓮月は文久三年(一八六三年)七十三歲の時に西賀茂村に転居し、死去するまで西賀茂神光院の茶所に住んだ。つまり洛西住みである。「八十路もちかくなり」なのに「洛東/蓮月」では合わない。

成瀬慶子さん著の『伝記叢書 大田垣蓮月』「年譜」でも蓮月西賀茂転居は文久三年である。ただし成瀬さんは「西賀茂入りの慶応二年説がある」と注記しておられる。しかしこれは蓮月の消息(手紙)に書かれた居所や、富岡鉄斎の「(蓮月の住居は)西賀茂の十余年が一番長く」という証言などから否定されているようだ。実際蓮月は明治八年(一八七五年)に八十五歲で亡くなったので、慶應二年(六六年)転居だとすると西賀茂村には十年しか住まなかったことになり鉄斎の証言と合わない。

蓮月は天保二年(一八三二年)四十二歲の時に洛東の岡崎村に移住しそこで作陶を始めた。以後方広寺、北白川心性寺、聖護院村など洛東・洛中を転居した後に西賀茂に居を定めている。「八十路もちかくなり」「洛東/蓮月」とあるのは西賀茂に住んでからも洛東に居所を持っていた、あるいは洛東で箱に和歌を書いたからだろう。しかし「洛東にて」ではなく単に「洛東/蓮月」とあるので、文久三年以降も短期間洛東に住んでいたか陶芸などのための別宅があったのではないか。蓮月研究がさらに進めば明らかになるかもしれない。

蓮月尼の瓢箪徳利(最幕末) 胴部和歌

瓢箪 縦二四・九×直径十・六センチ(最大値)

瓢箪の上と下の膨らみにも和歌が朱漆で散らし書きされている。

の山に

うかれ

うかれて

かへるさを

ねやまで

おくる

秋の

よの月

蓮月

これも正確な読みではないと思うが歌の大意は単純である。「野山で(酒を飲んで)浮かれて帰る際に、寝屋(閨)まで送ってくれる秋の夜の月であることよ」。

江戸時代はもちろん明治から昭和の初めまで瓢箪は水や酒を入れるための実用器として使われていた。また種が多くたくさん実がなることから古くから多産や豊饒を象徴する縁起物だった。恐らく数寄者(風流人)が蓮月の元に箱と瓢箪を持ち込んで、それぞれに目出度い歌を書いてくれと頼んだのだろう。

瓢箪は使った形跡がないので飾り物だったと思われる。歌に「八十路もちかく」とあるので蓮月七十五歲から八十歲の慶應元年(一八六五年)から明治三年(七〇年)頃までの作である。江戸時代は長寿自体が目出度かったので文人は平気で二、三歲多く年齢をさば読みした。七十八歲くらいで八十歲の祝宴を張ったりした。しかしさすがに七十代前半で「八十路もちかく」とは書かないだろう。

なお蓮月死去四年前の明治四年(一八七一年)に近藤芳樹編の蓮月歌集『海女の刈藻』が刊行されている。『海女の刈藻』は芳樹が蓮月歌の秀作を集めた歌集(家集)である。「世を浮かつく月雲」「野山に浮かれ」の二首はいずれも『海女の刈藻』に収録されていない。ほかにも昭和二年(一九二七年)に村上素道編集の『蓮月全集』上中下巻が刊行されている。中巻は「消息編」で下巻は「伝記、逸事編」だが上巻「和歌編」は『海女の刈藻』の再録だ。しかし蓮月は膨大な和歌墨書や和歌入り陶器を残しておりそのほとんどが即詠である。歌だけを集めた全歌集を作ろうとすれば(現実にはほぼ不可能だが)歌の数は『海女の刈藻』の数倍になるだろう。

骨董の世界では陶磁器などを収めた箱に所有者が自分の名前やモノの価値、伝来経路などを書くことを「箱書き」という。正確なデータはないが室町時代から桃山時代には始まっていたようだ。モノは喋ってくれないので箱書きは貴重な文字情報だ。ただし千利休やその後継者の古田織部旧蔵品にはモノそのものにケラ判と呼ばれる所有印を入れたり、手紙の譲り状が附属していて箱書きそのものは次の所有者の手になるものが多い。所有者が保存用に箱をあつらえて箱書きするようになったのは世の中が落ち着いた江戸初期の茶人・小堀遠州(天正七年[一五七九年]生、正保四年[一六四七年])時代くらいからだろう。

これに対して陶磁器の作者(陶工)が自作を収めた箱に署名や落款を入れ、時には銘を書き入れたものを「共箱」という。作品も箱も陶工の作というくらいの意味だ。早い例では江戸中期に千家専属の陶工である楽家当主の作例がある。ただ共箱が盛んになったのは江戸後期からである。

江戸後期には多くの茶道具番付が刊行された。相撲の番付に倣って茶道具の名品をランク付けした一枚摺りである。茶道のお茶碗では磁器は基本的に使わない。しかし江戸初期には中国でも韓国でも焼物は磁器に移行していた。室町時代から江戸初期までの茶人たちが愛好した舶来陶器茶碗(唐物と呼ぶ)はもう入手できなくなっていたのである。そのため室町将軍が愛好した茶道具を大名物、利休時代のお道具を中興名物と呼び珍重するようになった。江戸後期には茶道で珍重され高値で取引される茶碗は既に骨董品ばかりになっていた。

貴重な茶道具が注目されるようになるにつれ陶工の地位も上がっていった。それまでは茶碗を使うお茶人の地位が絶対的で、楽家を除けば陶工は単なる職人でありその地位は決して高くなかった。また磁器時代になっても陶器を愛好し続けたのは日本人だけである。とっくの昔に優れた舶来茶碗は姿を消していたわけだから日本人陶工が古い茶碗の写し物を作り、独自に創意工夫を凝らした新作を制作していた。幕末にはそういった陶工の地位が急速に上がっていった。奥田頴川や仁阿弥道八ら名工と謳われた陶工の共箱作品が残っている。いずれも京焼の陶工である。陶工による共箱は京焼(京都)から広まっていった。

蓮月は書家で陶芸家として知られていたが頴川や道八のように作品を箱に入れて完成品としたことはないようだ。蓮月自身は気の強いしっかり者で、前に紹介した水指のような大作の本格的茶道具も作っている。しかし一番多いのは日常的に使う盃や徳利、急須や煎茶碗だった。轆轤を使わない手びねりでプロ陶工の作というより雅な文人の余技として愛された。そのため蓮月の焼き物は生前から蓮月焼という京焼の一ジャンルとなり、真似しやすいこともあって気楽な京土産として写し物(現代的に言えば贋作)が盛んに作られた。真作を箱に入れて蓮月に箱書きしてもらった作品も残っているがほとんどは裸で売買(譲渡)された。

今回紹介した瓢箪徳利は箱と瓢箪に和歌が書かれているので蓮月の共箱作品である。しかし瓢箪自体は蓮月作ではない。また蓮月が酔っぱらって夜遅く帰宅するはずもなく、酒用の瓢箪とそれを収める箱に合った歌を書いて欲しいという依頼者の要望に応えたものである。その意味で依頼者が蓮月作品を我が物とすることで満足を得る箱書きに近い意図がある。依頼者は世の中に数多く存在する掛け軸の墨書や和歌入り陶器ではなく、自分だけの特別な蓮月作品が欲しかったのだろう。晩年の蓮月が文人として尊敬されていたことがわかる。

蓮月は寛政三年(一七九一年)に京都の三本木で生まれた。本名誠で蓮月は出家後の名である。生まれてすぐに太田垣伴左衛門光古の養女になった。光古は知恩院の坊官(門跡に仕えて雑務をこなす奉公人)を務めた人で俸禄を世襲できる譜代だった。実父は伊賀上野城代家老・藤堂新七郎良聖のようだ。生母は不詳。蓮月は城代家老という身分の高い武士の子だが庶子なので子として認められず、縁あって光古の養女となったということである。

光古が蓮月を養女に迎えたのは実子をすべて失っていたからである。蓮月は光古の元で望古と結婚し三人の子をもうけたがすべて夭折してしまった。ほかに男子がいたがこの子は養子に出ている。また望古は離縁となり蓮月は古肥と再婚した。娘をもうけたがこの子も夭折した。ほかにも男子が夭折したという説がある。二番目の夫・古肥が若くして亡くなった後、蓮月は養父・光古とともに出家した。蓮月三十三歲、光古六十八歲の時のことである。太田垣家はさらに古敦という養子を迎えて譜代が相続された。江戸時代は家の存続が何より大事だった。

蓮月は養父・光古が没した天保三年(一八三二年)四十二歲の時に洛東の岡崎に居を移した。これを機に陶芸を始めた。和歌も本格的に詠むようになる。最初は折からの煎茶ブームに乗って「きびしょ」と呼ばれる煎茶用の急須を作った。陶芸は太田垣家を継いだ古敦に負担をかけず経済的に自立するためだった。蓮月は実子五人を失い二人の夫にも先立たれたが当時の女性としてとりわけ不幸だったとは言えない。また年金などの社会保障制度がなかった時代には微禄とはいえ古敦の援助や喜捨などでなんとか暮らしていけたはずである。陶芸開始は蓮月の旺盛な独立心故である。

蓮月は八、九歲の頃に丹波亀山城に御殿奉公に出て十七、八歲の時に養家に帰ったと自筆「履歴書」に書いている。当時の御殿奉公は行儀作法を学び女性が教養を身につけるための修養でもあった。陶芸は一から学んだのだろうが書や和歌は御殿奉公時代に培ったのだろう。蓮月は養父亡き後の四十代になって一人で生きてゆくためにそれまでに得た教養を活かしたのである。

ともに見しさくらは跡もなつやまのなげきのもとに立つぞかなしき

たらちねのおやのこひしきあまりにははかにねをのみなきくらしつゝ

つねならぬ世はうきものとみつぐりのひとり残りてものをこそおもへ

あけたてば埴もてすさびくれゆけば仏をろがみおもふことなし

ふりくとも春のあめりかのどかにて世のうるほひにならんとすらん

ねがはくはのちの蓮の花のうへにくもらぬ月をみるよしもがな

「ともに見し」は二人目の夫・古肥を亡くした後の歌である。仲のいい夫婦だった。「たらちねの」は養父・光古没後の歌。蓮月は光古に孝養を尽くした。「つねならぬ」は夫と養父を失い一人になった淋しさを詠んだ歌。「あけたてば」は陶芸(埴)造りの日々を詠んだ歌である。「ふりくとも」はペリー来航を詠んだ歌で人口に広く膾炙した。ペリー来航をポジティブに捉えている。社会批判の歌は少ないが蓮月は大塩平八郎の乱に際して長歌も詠んでいる。こちらの方は大塩の乱を無益な戦として否定している。「ねがはくは」は蓮月辞世。生前に蓮月は死んだら遺体を包むために一反風呂敷を使って欲しいと遺言していたが、風呂敷に蓮と月の絵とこの辞世が書かれていた。知恩院坊官の養女で出家した蓮月は、改めて言うまでもないことだが敬虔な仏教徒だった。

歌は幕末に一世を風靡した桂園派の詠みぶりである。現代の俵万智さん以降の口語短歌に通じるような平明で素直な歌を良しとした。蓮月は四十八歲の時に桂園派の始祖・香川景樹に師事したがそれ以前から桂園派だった。とりたてて優れた歌ではないが素直に身辺雑事を詠んでいるので歌集を通読すると幕末を生きた一人の女性の姿が鮮やかに浮かび上がってくる。俳句で実人生を詠むのは難しいが歌は歌人の人生に即している。歌の効用の一つである。

蓮月は引越魔で転居を繰り返したがいずれも当時の京の鄙である。人との交流を避け隠棲を好んだ。幕末京都は頼山陽を始めとする文人たちの拠点だったが、書家・陶芸家として有名だった蓮月が彼らと交流した痕跡はまったくない。例外は富岡鉄斎。言わずと知れた南画の大家である。

鉄斎は縁あって十八歲の時に蓮月の身の回りの世話をする待童になった。二十代の半ば頃まで蓮月の元にいたようだ。駆け出し画家だった鉄斎のために、当時は彼より有名だった蓮月が鉄斎画に和歌賛を書いた合作も残っている。鉄斎が儒者で南画家として身を立てるようになると蓮月は師(先生)として遇した。封建的と言えばそれまでだが蓮月は頑固だが我の強い人ではなかった。

とかく人は長生をせねばどふも思ふ事なり不申、又三十にてうんのひらけるもあり六十七十にてひらく人も御ざ候事ゆゑ、御機嫌よく長寿され候事のみねがい上げまゐらせ候

蓮月が田結荘天民に宛てた手紙の一節である。天民の子の行く末を案じた手紙だが三十歲で才能が開花する人もいるし六十、七十歲で花開く人もいる、だから長生きすることが肝要だと書いている。いかにも蓮月らしい。

鉄斎が南画の大家として認められるのは八十歲を超えた大正時代になってからである。蓮月自身もそうで焼物が人気になったのは五十代の半ばくらいからだ。蓮月が鉄斎の学問や絵に影響を与えた気配は一切ないが二人は通じ合っていた。蓮月死去の際に世話をしていたのは寂黙という尼僧だけだが、臨終の際に蓮月は誰にも報せなくて良いが鉄斎だけには連絡して欲しいと遺言した。蓮月の墓石には鉄斎の筆で太田垣蓮月墓とだけ彫られている。蓮月の人となりをよく知っていた鉄斎のあしらいである。

蓮月は不思議と言えば不思議な作家だ。真正面から書家や陶芸家と呼んでもピンと来ないところがある。作品を見れば楽しみながら多大な情熱を傾けていたことがよくわかる。しかしそれは養家に迷惑をかけないためであり、だが富貴を望まなかった。嘉永の飢饉の際には奉行所に二十両を寄進し人々のために私費で丸太町に橋を架けた。

手紙や和歌を読んでも蓮月が文人として有名になることを望んだ節はまったくない。しかしいつの間にか名が知られ作品が愛好されるようになった。それに便乗した京焼の商人たちが倣作(贋作)を作り始めても気に留めなかった。頭の高い他の京焼陶工なら決して許さなかっただろう。たいていの場合人間の無心など信じられない。人は欲の、妄念の塊だ。しかし蓮月は無心の人だったとしか思えないところがある。

蓮月の作品を集めた展覧会は僕が知る限り大規模なものは開かれていない。しかし古陶磁を収蔵する美術館は必ず数点は蓮月作品を持っている。民間にはもっと多くの蓮月秀作がある。江戸時代に書家・陶芸家として名を為した人は蓮月一人である。回顧展が開催されればそれを機に蓮月の仕事と生涯がさらに明らかになるだろう。

鶴山裕司

(図版撮影 タナカユキヒロ)

(2025 / 05 / 21 15枚)

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■