No.143『かっこいい油絵―司馬江漢と亜欧堂田善展』

於=府中市美術館

会期=2025/03/15~05/11

観覧料=800円(一般)

カタログ=3,300円

今回の府中市美術館の展覧会は「司馬江漢と亜欧堂田善」展で「かっこいい油絵」という総題が付けられている。司馬江漢は延享四年(一七四七年)生、文政元年(一八一八年)没、享年七十一歲。江戸生まれで裕福な町人の子だったようだ。田善は寛永元年(一七四八年)生、文政五年(一八二二)没、享年七十五歲。陸奥国岩瀬郡須賀川町(現・福島県須賀川市)の生まれで父は農具商を営む町人。やはり裕福だったようだ。生まれも没年も近い二人だが(江漢は田善と同じ寛永元年生まれ説がある)江戸後期の天明から文化時代頃に〝洋風画家〟として活躍した。

昨今は江戸は鎖国ではなかったという学説があるようだがそれは極端で、まあ今の北朝鮮などと同じで国民の海外渡航や文物の輸入が厳しく制限されていたわけだから鎖国状態だった。ただし江戸後期からヨーロッパ文化や技術は長崎出島のオランダ商館経由で流入していた。最も盛んに移入されたのはいつの時代も人間最大の関心事である病気を治す医学である。杉田玄白、前野良沢らの『解体新書』が刊行されたのは安永三年(一七七四年)のこと。江漢、田善三十歲くらいの時だ。以後江戸後期にはオランダ語の医学書などから学んだ蘭方医が活躍することになる。

もちろん移入されたのは医学だけでない。天文学や地理学など幅広かった。その中に油絵も含まれていた。江漢と田善はわずかな情報を頼りに油絵を描き始めた代表的作家である。ただし洋画の先駆者ではあるが、明治維新以降の洋画と地続きかというとそうは言えない。江戸期と維新後では洋画の質が違うからである。

文明開化と呼ばれるように明治政府は諸外国と積極的に交流するだけでなく、古代古墳時代から続いてきた文化規範を中国から欧米に大転換した。政治・経済・法律・軍事・医療・髪型・服装に至るまで欧米文化に右ならえしたのだった。日本では約一五〇〇年に一度の文化的大転換で激震だった。怒濤のように過去千年以上積み重ねられて来た膨大な量の欧米文化が流入した。

維新後の画家たちは江漢や田善らと違い欧米画の歴史や体系をなんの障害もなく受容できた。幕末生まれで洋画の嚆矢となったのは高橋由一だが(由一は先人に敬意を表して「司馬江漢像」を描いている)、江漢と田善は文政年間に没している。明治維新にかかる時期に活躍していれば洋画家になったかもしれないが日本画に洋画の技法を付加した画家たちだと言っていい。また彼らの洋風画が広く普及することもなかった。そのため江漢や田善らの江戸期の絵を〝洋風画〟、維新後の絵を〝洋画〟と呼ぶのが通例になっている。もちろん〝日本画〟という名称も維新後の〝洋画〟の成立によって一般化した。

司馬江漢『異国戦闘図』

一面 紙本油彩 縦五〇・六×横一二八・四センチ 天明・寛政 個人蔵

先に洋風画家として知られるようになったのは江漢である。江漢はまず加納古信に狩野派の絵を学び、次いで浮世絵師で初期錦絵の代表的作家・鈴木春信に入門した。春信没後、西洋画の描き方を取り入れた南蘋派の宋紫石に学んでいる。ただよほど西洋画に興味があったようで、何でも屋で文化的トリックスターのようだった平賀源内の知己を得て、源内の勧めで洋風画を描いていた秋田藩士・小野田直武に学んだ。『解体新書』の図を描いた人である。源内が玄白に直武を紹介したようだ。

『異国戦闘図』は江漢の比較的早い時期の洋風画。もちろん輸入された本の絵などを元にして描かれている。当たり前だが江漢にはこういった模写系の洋風画がたくさんある。絵師としての腕は確かだったが、どんな素晴らしい画家でも最初はスケッチや模写だ。それがじょじょにオリジナリティのある絵に活かされてゆく。

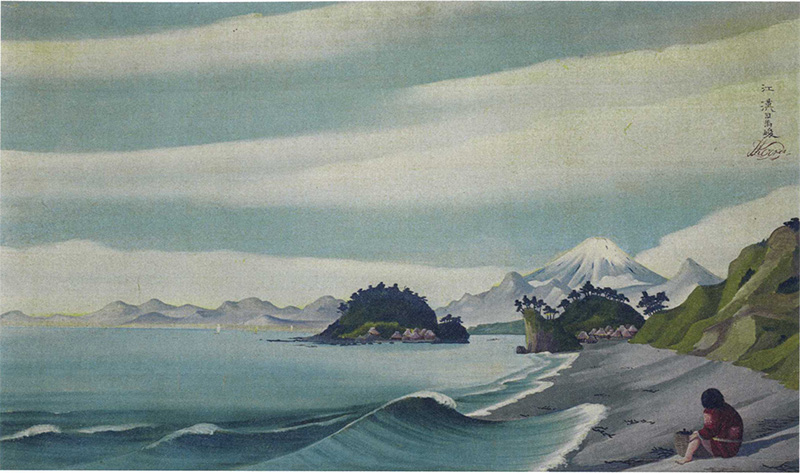

司馬江漢『七里ヶ浜図』

一幅 絹本油彩 縦四〇・八×横六八・五センチ 寛政 個人蔵

幕末には浮世絵で風景画が大流行した。安藤広重『東海道五十三次』や葛飾北斎『富嶽三十六景』などが有名である。社会が豊かになり旅はもちろん異国名所・名物などへの関心が高まったことが流行の理由である。江漢も風景画を数多く描いており中でも鎌倉七里ヶ浜から江ノ島、富士山を望む洋風画は秀作が多い。伝統的日本画とは違う特徴がハッキリ見て取れる。

図録に江漢の風景画には「従来の日本の描き手があまり意識してこなかった、いわば描く対象ではなかった「空」を大きく表し、綺麗な青空と白い雲をゆったりと描く」特徴があると解説されている(調べたがどなたの文章かわからなかった)。まったくその通りで、欧米絵画の遠近法は〝空間的奥行き〟を洋風画家たちに強く意識させた。浮世絵の空などの余白は一種の模様(装飾)として処理されるが江漢『七里ヶ浜図』で初めて〝空そのもの〟が描かれたと言っていいのではないか。いわば〝風景の発見〟である。

江戸時代の絵師は実物デッサンを行わなかったという俗説がある。が、それはまったくの誤りである。基本技法は見本(粉本)を模写して学ぶが意欲的画家たちは必ずと言っていいほど実物の模写を行っている。ただ個々の動植物中心で空や水などの空間をリアルに描いた絵師はほとんどいない。江漢の風景画も実景そのものとは言えないが西洋画を取り入れた効果がハッキリ表れている。

なお幕末には泥絵と呼ばれる絵が流行した。かなりの数が残っている。摺物の浮世絵ではなく顔料を使って描いた一点物だ。この泥絵の空を中心とした空間表現は奇妙なほど洋風画に似ている。日本の大衆絵画ではよくあることだが、江漢らの洋風画をいち早く取り入れたパチモン絵が泥絵だったのかもしれない。ただパチモンというにはかなり精緻で完成度の高い泥絵もある。両者の繋がりはよくわからないが絵を見る限りなんらかの影響関係があったのではないか。

司馬江漢『三囲之景』

一枚 紙本銅版筆彩 縦二八・三×横四〇・七センチ 天明七年(一七八七年) 本間美術館藏(酒田市指定文化財)

江漢最大の偉業の一つに日本初の腐蝕銅版画を制作したことがある。天明三年(一七八三年)のことである。大槻玄沢ら蘭学者の協力を得て蘭書を解読し制作に成功したようだ。わずかな情報でよくそんなことができたものだ。また浮世絵では絵師と彫り師、摺師が違うが江漢は一人で版の制作から摺りまで行っている。大変な技術と情熱である。

『三囲之景』は江漢銅版画の代表作の一つである。隅田川の景勝地だった川と中州と陸地が交わる風景を描いている。これは覗き眼鏡を使って見るための銅版画で、凸レンズを通して見ると細かな箇所まで見えて絵の中にいるような気になる――強いリアリティが得られるのである。江漢は木製の覗き眼鏡の機械も自作している。ただ銅版画は江漢が最初だが覗きレンズを通して見る眼鏡絵は幕末にかなり流行していた。京都円山派の祖・円山応挙も若い頃に盛んに眼鏡絵を描いている。

浮世絵が超絶技巧で彫られているのはよく知られている。ただ木版なので細かく彫るといっても限界がある。銅版画は基本的に銅板に直接絵などを描くのでより微細な表現が可能だ。リアルな風景や人物画はもちろん、人体や機械などを細部まで忠実に表現するのに適していた。

亜欧堂田善『七里ヶ浜人物図』

一幅 絹本油彩 縦五一・二×横七六・六センチ 文化・文政 個人蔵

田善はちょっと変わった経歴の絵師である。寛政の改革で有名な松平定信の領地・陸奥白河藩で生まれたが家業の紺屋(染物屋)業に従事していた。それが四十七歲の時に突如絵師として定信に取り立てられ扶持を賜った。なぜ定信が田善を取り立てたのか、田善がそれまでにどんな評判を得ていたのかはよくわからない。また四十七歲以前の田善の絵は二点しか見つかっていない。後年の絵から言って子どもの頃から絵を描いていたとしか思えないがその痕跡はほぼ存在していないのである。

田善は江漢と同じく、というか江漢に倣って『七里ヶ浜人物図』を描いている。後発の田善らしく江漢の空の描き方が踏襲されている。洋画の風景はこの時代の絵師たちにとって非常に新鮮だったということである。

また図録解説によるとこの絵は谷文晁の洋風画『公余探勝図』を踏まえているのだという。定信は田善を取り立てると絵の基本を文晁に学ばせた。文晁はまず御三家の一つ田安家に仕え後に定信近習になった。定信の命で古文化財を調査して『集古十種』や『古画類聚』などの図録を制作した。文人画の大家として知られるが洋風画も描いた進歩的絵師だった。

亜欧堂田善『両国橋』

一幅 絹本油彩 縦三四×横六六・三センチ 文化 秋田市立千秋美術館蔵

江漢の人物像はそれほど冴えないが田善は好んで描き腕も良かった。『両国橋』は田善洋風画の代表作である。キッチリ遠近法が使われているのはもちろん人物の影まで描かれている。リアリズムでは維新以降の絵画に敵わないが古いモノクロフィルムがカラーで甦ったような新鮮さがある。

江漢の人生や人となりは比較的よく知られていて『和蘭天説』という天文学の啓蒙書を書き『西遊旅譚』などの紀行文も残している。源内と同様にマルチな才能を持った人だった。それに対して田善の逸話は少ない。ただ絵を見る限りその受容は正確で腕の冴えは江漢以上だったかもしれない。しかしこれが伝統的山水画になると逆転する。

江漢も田善も基本は江戸の絵師であり山水画や花鳥画なども描いた。両者を比較すると特に山水画の出来で江漢が田善を上回っている。山水画は基本的に儒学などを修めた絵師しか秀作を残せない。江漢は様々な方面に興味を持った学者肌の人で田善は職人気質の絵師だったのではなかろうか。

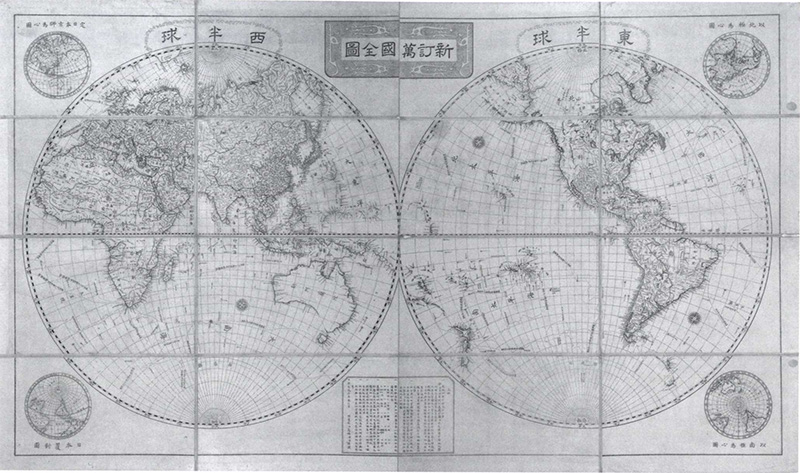

高橋景保編・亜欧堂田善板刻『新訂万国全図』

一鋪 紙本銅版筆彩 縦一一六・八×横一九九・九センチ 文化十三年(一八一六年) 府中市美術館蔵

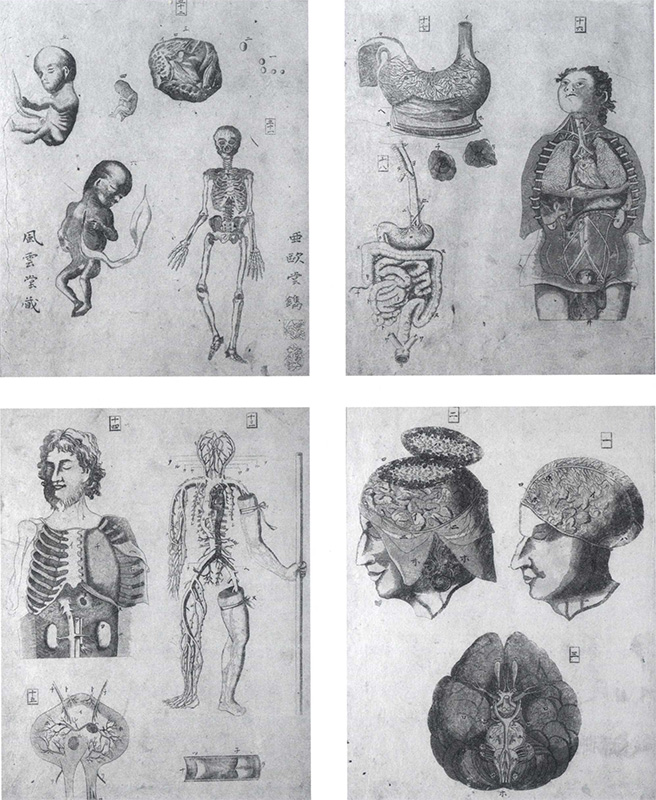

宇田川榛斎著・亜欧堂田善板刻『医範堤綱付図內象銅版図』

一帖 紙本銅版 縦三〇・一×横二一・一センチ 文化五年(一八〇八年) 府中市美術館蔵

定信が田善を起用した大きな理由に銅版画の技法を学ばせることがあったと言われる。田善は江漢に入門して銅版画の技法を習得しようとしたが破門されてしまったようだ。しかし森島中良ら蘭学者の協力を得て銅版画の制作に成功した。江漢と同様、版の制作から刷りまで一人で行っている。

江戸後期には幕府も蘭学(西洋文化)の受容に力を入れ始めており高橋景保は幕府天文方の役人だった。当時はロシア使節レザノフが来航して開国を迫るなどじょじょに西洋列強の圧力が強まっていた。天文学や地理学は喫緊の習得課題であり景保は田善の銅版画による『新訂万国全図』を制作した。また伊能忠敬の測量事業を監督して忠敬没後に『大日本沿海輿地全図』を完成させている。

宇田川榛斎は蘭方医だがオランダ語に精通していた。日本初の日蘭辞書『ハルマ和解』編纂に参加している。玄白・良沢らの『解体新書』はその後も改訂され続けたが榛斎が田善の銅版画付きで刊行したのが『医範堤綱付図內象銅版図』である。『解体新書』とは比べものにならないほど精緻な絵だったので幕末蘭方医必携の書になった。銅版画の特徴が初めて実用的に活かされたのだった。

幕末にオランダ経由の欧米文化が流入していたことはいろいろな遺物から確認できる。浮世絵にはメチャクチャなアルファベットを外枠に配したした作品がある。適当なアルファベットが彫られている江戸ガラスもある。そういったサブカル的遺物はモノとして面白いのだが、当時の知識人が必死に受容しようとしていたのは天文学や地理学、航海技術、工学だった。江漢や田善も洋風画が目立ってしまうが定信らが洋風画や銅版画の技術を通して正確に理解しようとしたのは世界地図の『新訂万国全図』や詳細な解剖図である『医範堤綱付図內象銅版図』に代表される知識・技術だったろう。

松平定信は綱紀粛正の寛政の改革であまり評判がよくない。後の開国に向かう道筋とは逆に鎖国堅持を政策にした人でもある。しかし彼が老中首座だった天明から寛政時代には開国は時期尚早だったのではないか。また定信がパトロンとなって行った事業は画期的なものが多い。幕末には考証学が盛んになるが『集古十種』や『古画類聚』はそれに先立つ優れた研究書である。

さらに定信は江戸後期の蘭学ブームの中心にいた気配がある。小野田直武を抱えていた秋田藩藩主・佐竹曙山、熊本藩の細川重賢など蘭学を好む大名は多かったがその中心にいたのが老中筆頭まで上り詰めた定信である。

江戸時代と明治維新の間には大きな断絶線がある。江漢や田善の洋風画が維新後の洋画にほぼなんの影響も与えていない以上、それをどう評価するのかはなかなか難しい。しかしそれらを定信ら為政者の政治的文化政策の一環として捉えればその全体像が掴めるようになるのではないか。まあこれはわたくしの個人的興味であります。

で、最後に気になる点を一つ。展覧会の総タイトルは「かっこいい油絵」だが最近の展覧会では「カッコイイ」とか「かわいい」とかの言葉が目立つ。これらの惹句で集客が増えるならけっこうなことだが美術批評としてはどうなのかなと思ってしまう。

図録の田善解説に「実際に作品を見た時に惹きつけられるのは、「かっこよさ」と、その反対とも言えそうな「おもしろさ」ではないだろうか」と書かれている。揚げ足を取るつもりはまったくないのだが、「かっこよさ」の反対語は「おもしろさ」ではなく「かっこ悪さ」ではなかろうか。で、何をもってカッコイイのか、カッコ悪いのかを定義することはできない。コンテキスト・センシティブだからだ。「かっこいい油絵」かどうかは人それぞれの感覚で大きく異なるわけで表層的惹句以上のものではない。つまりカッコイイ、カッコ悪いは批評タームにならない。

わたくし、展覧会を見ると律儀に図録を買って帰って隅々まで読む。言葉は恐ろしいもので今回の図録を読んでいるとしばしば展覧会総タイトルの「かっこいい」に引っ張られている箇所がある。批評タームにならない言葉なので惹句として割り切った方がよかったのではないだろうか。余計なことを書きましたが江漢・田善展はめったに開催されないと思う。必見であります。

鶴山裕司

(2025 / 4 /21 15枚)

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■