生誕150年 黒田清輝 日本近代絵画の巨匠

於・東京国立博物館

会期=2016/03/23~05/15

入館料=1600円(一般)

カタログ=2500円

黒田清輝作『湖畔』

カンヴァス、油彩 明治三十年(一八九七年) 縦六九×横八四・七センチ 東京国立博物館蔵

黒田清輝で思い浮かぶのは、なんといっても『湖畔』である。僕らが子供の頃には『湖畔』が十五円切手になっていて、綺麗な女性が描かれているのはもちろん、当時としては大判の切手だったのでとても人気があった。この『湖畔』のモデルになった女性は黒田の妻となった金子種子である。子供の頃は、明治時代にこんな現代的美人がいたのかどうか半信半疑で、黒田はちょっと脚色して理想の女性を描いたんじゃないかと思っていた。しかし黒田が描いたデッサンや写真を見ても種子さんは大変な美人である。それを知ってから、いつの時代にも美人はいるんだなぁと妙なことに感心してしまった。

ちなみに映画『ALWAYS 三丁目の夕日』を見た時、これは僕の子供時代に重なる昭和三十年代のお話だから、映画に出演されていた小雪さんを見て、この時代にこんなスタイルのいい女性はいなかったぜ、と思った。しかしその後、戦前の浅草レビューの写真集を入手して、戦前すでに小雪さん的スタイルの女性はいたと確信した。戦前の東京松竹の大スターは水の江瀧子さんである。彼女もスラリと背が高かった。お年を召してからの水の江さんはタレントとして活躍されたが、長く映画界のフィクサー的存在でもあった。若き日の加賀まりこさんが主演した傑作映画『月曜日のユカ』に、確か原案・水の江瀧子というクレジットがあったと思う。表裏社会に通じた懐の広い女性だったようだ。

ついでに『湖畔』の所蔵先変遷を書いておくと、この絵は完成した明治三十年(一八九七年)秋の第二回白馬会展に出品され、漱石もイギリス留学中に見た一九〇〇年(明治三十三年)のパリ万博にも出品された。その後、樺山愛輔が所蔵し、黒田の死後、遺言で設立された黒田記念館に寄贈された後に東京国立博物館に所蔵先が移った。なおこの作品、重要文化財指定を受けている。

もうちょっと脱線を続けると、樺山愛輔は明治の元勲の一人で日清戦争の海軍大臣として軍功のあった資輔の息子である。資輔は御維新華族ではあるが、伯爵にまで上り詰めた。愛輔の次女が近年評価の高い文筆家・白洲正子である。愛輔は黒田と親しく、『湖畔』のほかに、黒田がフランス留学中に描いた作品で代表作の一つ『読書』も所蔵していた。

黒田清輝作『読書』

カンヴァス、油彩 明治二十四年(一八九一年) 縦九八・二×横七八・八センチ 東京国立博物館蔵

白洲さんの祖父や父の思い出話は面白いのだが、ある時、藤原定家を祖とする京都冷泉家にトラブルがあり、その収拾のために愛輔氏が呼ばれたのだという。愛輔の到着を冷泉家当主に取り次いだ書生は、「地下の者がまいりました」と言ったそうだ。「地下の者」とは殿上人ではない一般人、もっと露骨な言い方をすれば下賤の者といったくらいの意味である。冷泉家も樺山家も爵位は伯爵だが、京都のお公家様のプライドは高かった。愛輔氏は苦笑いしながら「地下の者ってのは良かったな」と正子さんに言ったそうだ。戦前までの日本は階級社会だった。

そろそろ本題に戻りますが、黒田は一度離婚しており、種子は二番目の妻だった。しかし最晩年の大正十一年(一九二二年)まで籍を入れなかった。養父・清綱が結婚に反対したのである。種子の父親は桐生の士族で、絹織物の製造販売を行っていた金子傳兵衛だった。黒田家が子爵であるのに金子家は爵位がないというのが反対の理由だった。明治初期には京の公家と旧大名が公爵、侯爵で、御維新で功のあった明治の元勲(元武士)はトップでも伯爵止まりだった。子爵はそれに次ぐ高位である。黒田清輝は、明治初期にはほんの一握りしかいなかった名家の御曹司だった。

清輝は慶応二年(一八六九年)に鹿児島で薩摩藩士の父清兼と母八重子の間に生まれた。実父清兼は広島裁判所判事補となり、晩年は鹿児島神宮宮司を務めた人である。清輝は満五歳の時に伯父黒田清綱の養子となった。清綱は薩摩藩の勤王の志士で、明治八年(一八七五年)に元老院議官となり、明治二十年(一八八七年)に子爵に叙せられた。明治三十年(一八九七年)からは枢密顧問官も務めている。桂園派の歌人でもあり結社瀧園社を主宰する文人でもあった。

清輝は明治十七年(一八八四年)、十八歳の時にフランスに私費留学した。黒田家にはそれだけの財力があったのである。画家ではなく法律家になるのが目的だった。実際、法律大学校に通って勉強したが、明治二十年(一八八七年)、二十一歳の時に画家になることを決意して法律の勉強をやめてしまった。画家として立つことを決意する前年、養父清綱宛てに、留学生仲間が「君ニシテ若シ画学ヲ学ひたらんにはよき画かきとなるや必せり 君が法律を学ぶよりも画を学びたる方日本の為メニモ余程益ならん などゝ迄申候故少しく画学を始めんかとも思ヒ居候」と書き送っている。清綱は渋ったが、結局は清輝の希望をいれて画家になることを許した。

清輝は絵を描くのが好きで、子供の頃に狩野派の樋口探月に日本画を習い、高橋由一門の細田季治に洋画を学んでいた。フランス留学するにあたって絵は諦めようとしたが、養母貞子が絵の具箱を持ってゆくよう勧めたのだった。当時の養子制度には家と家の結びつきを強めるための政治的意味合いもあったので、子供に養子であることを隠さなかった。清輝も自分が養子だと知っていたが養父母に孝養を尽くしている。

貞子は清輝が画家になる決心をしたことを喜んだ。「こんどハほんとうにゑのけいこをしやるよし、ま事にま事によいおもひつきだよ、父上様もこれはおまへがすきゆへなんでもすきなものならけいこのいくもんだからよつぽどよかろうとおつしやる事に御座候」(明治十九年[一八八六年]七月九日付)と手紙を書いている。貞子はあまり学問のない女性だったようで、ほぼ全文平仮名である。明治十九年当時でも女性の平仮名文はほぼ言文一致体だったようだ。清輝も貞子宛の手紙は平仮名で書いた。

清輝はラファエル・コランに弟子入りして本格的な画業を開始した。明治二十五年(一八九二年)の養父清綱宛の手紙で、「何と申ても当地ニテ画かきと称し其画ヲ以テ生活ヲ立て行程ニ相成らざれバ甲斐なき儀ニ御座候」と書き送っている。フランスで画家として成功することを夢見ていたのだ。実際、前掲の『読書』や『朝妝』が美術公募展のサロンに入選している。師コランの推薦があったとはいえ、フランスで着々と地歩を固めていたわけである。ただ清輝は志半ばで帰国することになった。明治二十六年(一八九三年)のことである。帰国に際し、日記に「朝十時二十分の気車で巴里を立つとうとうオレの命が之レで仕舞ニけりだ」と書いた。

ただ明治二十年代に、八年もの長きに渡ってフランスで修業をし、サロンにまで入選した画家は清輝しかいなかった。帰国直後から清輝は洋画を志す若者たちの注目の的だった。清輝にも日本に洋画を普及させねばならないという使命感があり、帰国翌年に画塾・天真道場を開いた。また清輝は子爵・黒田家継嗣の貴種だった。フランス語に堪能で、フランス美術界とのコネクションも持っていた。家柄も教養も申し分ない清輝は、じょじょに明治政府の美術政策を主導する役割を担うことになる。明治二十九年(一八九六年)には東京美術学校(現芸大)に西洋画科が新設されることになり、教授の職を打診された。同年に洋画団体・白馬会を結成している。

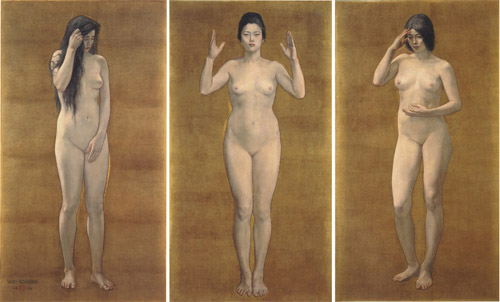

黒田清輝作『智・感・情』

カンヴァス、油彩 明治三十二年(一八九九年) 各縦一八〇・六×横九九・八センチ 東京国立博物館蔵

『智・感・情』は明治三十年(一八九七年)の第四回白馬会展に出品された後、加筆され一九〇〇年(明治三十三年)のパリ万博に出品された。パリ万博への美術工芸品の出品は、明治政府が欧米に新生日本を印象付けるための国家的事業として企画されたが、清輝は帰国後七年で日本を代表する洋画家になっていたのである。ただ出品に際し、タイトルを『Etudes de Femmes(女性習作)』に変えた。これには師コランの言葉が影響したとも言われている。

パリ万博出品を知ったコランは清輝宛に、「あなたは素敵な習作(charmantes études)を携えてここに戻ってくるでしょう」と手紙を書いた。国威発揚の意味で、日本政府も清輝もパリ万博で金牌を受賞するのを期待したが銀牌に終わった。それでも日本人の洋画では最高位だった。今では代表作とみなされているが、『智・感・情』はその後アトリエに保管され、没後展まで公開されなかった。

清輝は『智・感・情』について読売新聞記者に、「中なるは感と云ひて、Impressionの意、右なるは智と云ひてIdeal、左なるは情と云ひてRealの意なり」と語ったようだ。画題としてはそれほど特殊ではないが、その独特のポーズや巨大な大きさから言ってもなんとも不思議な印象を与える絵である。黒田は留学中に養父に宛てて「当地にてハ人の体を以て何ニか一の考を示す事有之候」(明治三十三年[一八九〇年]四月十七日)と書き送っている。金屏風を思わせる背景に日本人女性三人のみを描いたこと、この作品が日本の洋画を代表してパリ万博に出品される予定だったことから言っても、清輝がこの作品で日本的概念を表現しようとしたのは確かである。(後篇に続く)

鶴山裕司

■ 黒田清輝関連の本 ■

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■