No.141『田中一村展』

於・東京都美術館

会期=2024/09/19~12/01

観覧料=2,000円(一般)

カタログ=3,500円

公設美術館での『田中一村展』展は平成二十二年(二〇一〇年)に千葉市美術館で開催されて以来だが、今回の一村展は大回顧展と言っていいと思う。ここ十五年ほどで一村研究が格段に進んでいる。美術の研究は資料整理から始まるが奄美時代以前の一村作品が大幅に増えた。一村は生前に「最後は東京で個展を開き絵の決着をつけたい」と語っていたそうだから、上野の大きな美術館で回顧展と呼べる展覧会が開かれたことを喜びたい。不遇と言っていいかどうか迷うところだが、生前に華々しいスポットライトが当たらなかった画家であるのは確かである。

『不喰芋と蘇鉄』

絹本着色 額装 一面 縦一五五・五×横八三・二センチ 昭和四十八年(一九七三年)以前 個人蔵

ちょっと誤解を招くような言い方だが一村作品は晩年の奄美時代の風景画に尽きる。『不喰芋と蘇鉄』はアンリ・ルソーを思わせる濃厚な緑の作品である。一目で亜熱帯の植物を描いたとわかる。初めて見た人は、これが絹本(薄い絹布)の上に岩絵の具で描かれた日本画であることに驚くだろう。こういった画題、構図、色彩で日本画を描いた画家は一村が初めてだった。型破りと言えば型破りである。

一村が奄美大島に移住したのは昭和三十六年(一九六一年)五十三歲の時。以後五十二年(七七年)に亡くなるまで奄美で絵を描き続けた。死因は心不全で享年六十九歲。

奄美時代の十七年間に見た瞬間に一村と認識できる傑作が生まれたわけだがその数はそれほど多くない。確かに奄美に移住してから一村作品は大きく変わった。が、代表作と呼べるような作品は一握りだと言っていい。ゴッホやゴーギャン、モジリアニらと同じである。

ヒマワリを代表とする傑作が生まれたのはゴッホ晩年の数年間のことである。モジリアニが目が青く首の長い女性像を描いたのも最晩年の数年間。ゴーギャンも同様でわたしたちがゴーギャンと聞いてすぐに思い出す作品の数は少ない。

またゴッホはその弟テオの妻ヨーらの努力によって少しずつ評価が高まっていった。『ゴッホ書簡集』の序文を読めばわかるが当初は狂人の絵というネガティブな評価が根強かった。モジリアニやゴーギャンはもう少しマシでいわばブレイク寸前だった。モジリアニの死後すぐに画商がアトリエを訪れその作品を買い占めている。ゴーギャンは死後にタヒチで作品が競売にかけられた。フランス海軍の軍医だった詩人で小説家のセガレンが小品を買っている。小品でも今ではとんでもない価格になっているが死去直後のゴーギャン作品は詩人が買えるくらいの値段だった。セガレンは確かゴーギャン作品を売って豪華本詩集『碑』を自費出版したんじゃなかったかな。短期間で値上がりしたわけだ。

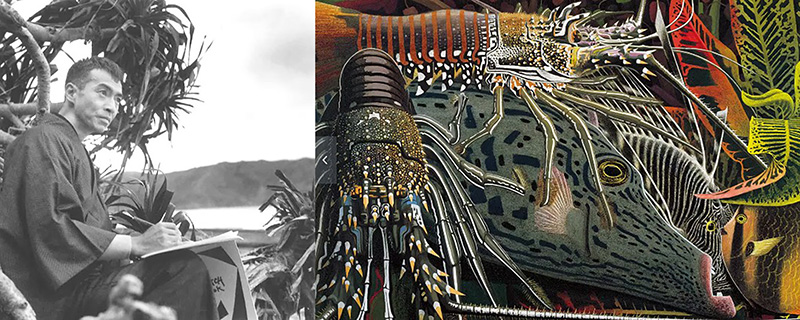

一村もまたその死後急速に評価が高まっていった画家である。が、生前まったく無名だったわけではない。千葉市美術館で展覧会が開かれた時にNHKの『日曜美術館』で一村特集が放送されたことがある。内容はうろ覚えだが本当に掘っ立て小屋のような家に住んでいた。貧乏だったのは間違いない。しかしそれでも熱心な一村画愛好者はいた。一村に興味を持った写真家の田辺周一さんが奄美を訪れ写真を撮ってもいる。長生きしていたら脚光を浴びたのではなかろうか。ただし世捨て人のような暮らしぶりから言って晩年の一村がそれを望んでいたかどうかは疑問だ。遂に世間から〝見られた〟と喜んだだろうが、浮かれることはなかったでしょうね。

美術が好きと言ってもわたしたちは美食家だ。画家たちの極上の作品を見て満足することが多い。しかし画家は若い頃からたゆまぬ努力を続けている。生まれ落ちた時に天から特別な才能を贈られていた天才など存在せず、長い道のりの果てに独自の表現に達している場合が多い。回顧展で見えて来るのはそんな画家の姿だ。

特に一村の場合、画業の途中で中央画壇での栄誉といったものを棄てた、というか自然に見失ってしまった気配がある。でなければ奄美に移住したりしない。沖縄返還は昭和四十七年(一九七二年)だから一村が移住した三十六年(六一年)に奄美は日本の最南端だった。ネットなどのない時代である。電話もまだ普及中だった。

なぜ一村が奄美に移住したのかハッキリとした理由はわからない。少なくとも文書資料としては残っていない。しかし絵がその理由を雄弁に語っている。奄美移住で一村作品は化ける。そこには飛躍があるわけだがこの飛躍は長い助走によって生じたものである。

『菊図』

紙本墨画淡彩 小色紙額装 一面 縦一八・五×横一四・五センチ 大正四年(一九一五年) 個人蔵

『菊図』は一村最初期の作品である。最初期といっても「八童 米邨」と署名されているように八歳(数え年だから満七歲)の時の作品である。米邨は一村最初の雅号。彫刻家だった父の稲邨が名付けた雅号である。

今回の展覧会では幼年から少年期の一村作品がかなり集められている。どの作品も非常に完成度が高い。今も昔も満七歲で『菊図』のような作品を描く少年は稀だ。一村は当然神童ともてはやされた。

ただ神童がそのまま真っ直ぐに能力を発揮できるとは限らない。乱暴な言い方だが日本画家と呼ばれる絵描きたちは皆上手いのだ。

言うまでもないが油絵を中心とする洋画は明治維新以降である。日本の洋画家たちはそこから百年たらずで欧米の千年近い洋画の歴史を吸収するというムチャをやってのけた。また洋画と日本画は何が違うのかという根本命題に向かい合うことになった。

日本画も変わった。明治から大正時代にかけての日本画家を思い浮かべればすぐわかるが、この時期の画家たちの技巧は超絶技巧である。技法だけから言えば江戸期を遙かに上回る。もちろんそこには新規の洋画の影響と対抗意識があった。

洋画家に戻れば彼らは日本画にはない表現をひたすら求めた。デッサンは必須だがそれよりも油絵の質感、色彩、モノの形態の捉え方に血道を上げた。先頃お亡くなりになった寺田政明画伯のご子息で俳優だった寺田農さんが「日本の洋画家のデッサンが日本画家のデッサンにかなうわけがない。日本の洋画家は概してデッサンが下手ですよ」と仰っていたがその通りである。日本画で名を上げた画家は修練の末にいずれ技術的に上達する。でなければ日本画は描けない。神童と呼ばれるほど腕の冴えを見せてもそれは決定的なアドバンテージンにはならない。

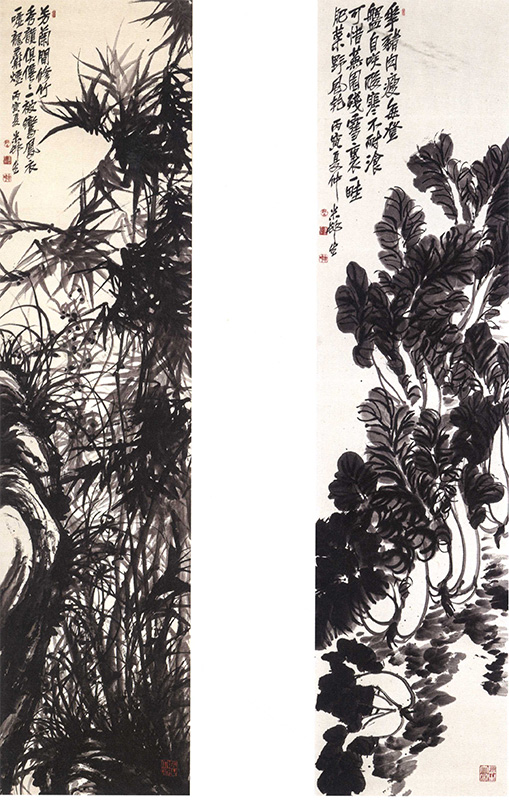

左『蘭竹争清図』

紙本墨画 掛軸 一幅 縦一三九・七×横三四・一センチ 大正十五年(一九二六年)夏 千葉市美術館蔵

右『白菜図』

紙本墨画 掛軸 一幅 縦一三八・二×横三三・七センチ 大正十五年(一九二六年)五月 個人蔵

一村は十八歲の大正十五年(一九二六年)四月に東京美術学校(現・東京藝大)日本画科に入学し、その二ヶ月後の六月に退学している。『蘭竹争清図』『白菜図』は美学校退学直後に描かれた作品である。パッと見てわかるように当時非常に人気があった呉昌碩らの南画に倣っている。上手いだけでなく一村は器用だった。作品を見てもこの程度の絵ならいくらでも描けるといった雰囲気が伝わって来る。ただ『蘭竹争清図』は絵としてまとまっているが線に確信がない。また美学校をすぐに退学した理由はわからないが少なくとも経済的理由ではない。入学してはみたが、学ぶものがないと感じたからではなかろうか。しかし見切るのが早すぎる。

よく知られていることだが一村の同期入学者には東山魁夷、橋本明治、加藤栄三らがいた。いずれも昭和画壇を代表する日本画家たちである。ハッキリ言えば一村は彼らに追い抜かれてゆく。美学校を中退したからではない。画風の確立において遅れをとった。神童の慢心があったとしか思えない。

『白い花』

紙本金砂地着色 屏風 二曲一隻 縦一六九・六×横一九九・八センチ 昭和二十二年(一九四七年)九月 田中一村記念美術館蔵

『秋晴』

紙本金地着色 屏風 二曲一隻 縦一六六・五×横一六六・五センチ 昭和二十三年(一九四八年)九月 田中一村記念美術館蔵

誰もが苦労し細々と画業を続けていた太平洋戦争を経て、昭和二十二年(一九四七年)、三十九歲になっていた一村は川端龍子の「青龍展」に柳一村の名で『白い花』を出品して入選した。一村は日本画を掛け軸や襖絵から解放して純粋に絵として鑑賞できる「会場芸術」を提唱した龍子とは相性が良かったはずである。実際『白い花』は奄美時代を先取りしたような輪郭明瞭で色鮮やかな作品だ。

しかし一村は翌年の青龍展に自信作『秋晴』を出品して落選してしまう。この作品から田中一村の名になっているので心機一転の作でもあったのだろう。同時に出品した『波』(現在所在不明)は入選したのだが『秋晴』落選に激怒した一村は龍子の元を去ってしまう。以後、ナントカ会といった画壇に所属することはなかった。

展覧会に出品して落選するのはよくあることである。しかし一村の落胆と怒りはちょっと尋常ではなかった。というか常軌を逸していたところがある。まあこれもハッキリ言えば『秋晴』よりも『白い花』の方がずっと優れている。だが当時の一村にとっては絶対に『秋晴』の方が優れた作品でなければならなかった。

一村は自分の絵に不遜なほどの自信を持っていた画家だったように思う。十代の頃の作品に父親が手を加えた箇所だけ破った絵が残っている。模倣の才を含めて絵の技術は子どもの頃から抜群だった。ただどこか突き抜けない。それを感じていたがゆえのいわゆる島流しだったようにも思える。

『亀寿老人』

紙本墨画 掛軸 一幅 縦一二〇・二×横四七・七センチ 昭和三十年(一九五五年)十月 個人蔵

一村は昭和三十年(一九五五年)、四十七歲の時に石川県羽昨郡に開苑した「やわらぎの郷」聖徳太子殿の天井画を描いた。四十九区画に薬草四十九図が描かれている。『亀寿老人』は羽昨滞在中にお世話になった鍋島家のために描いた作品である。富岡鉄斎の南画を写している。

今回の回顧展で驚かされたのは一村の南画が想像以上に多かったことである。若い頃はもちろん四十代になっても手がけている。文筆家ではないので文書資料が少なくハッキリとしたことは言えないが、一村は漢詩漢文にかなり精通していたはずだ。また奄美以前の作品を見る限り、一村が理想としていた絵は南画の延長線上にあったように思う。でなければ『白い花』より『秋晴』の方を良しとはしないだろう。

鉄斎が言ったように南画は学者(儒者)が余技として描く絵のことである。余技は方便だが画家の心中にある理想郷を賛(漢詩)を添えて表現するのである。理想とされるのは静謐な調和的世界だ。ただ奇妙な言い方になるが、一村は南画家になるには絵が上手すぎた。南画としては鉄斎はもちろん大雅堂や竹田、浦上玉堂の方が上である。が、絵としてなら一村の方が遙かに優れている。

『ずしの花』

絹本着色 色紙額装 一面 縦二七・二×横二四・三センチ 昭和三十年(一九五五年)十月 田中一村記念美術館蔵

『ずしの花』は『亀寿老人』と同じ昭和三十年(一九五五年)に描かれた。九州・四国・紀州を巡る旅に出たのだが、それを支援してくれた人々に贈った色紙である。写真で見ると大きく見えるだろうがほんの小品である。ただこの時期の作品には奄美時代を彷彿とさせる特徴がハッキリと表れている。

比喩的な言い方になってしまうが一村の中では南画に代表される言語的な絵といわゆる純粋絵画がずっと同居しながら分裂していたように思う。粉本を徹底して模写して学ぶ日本画は多かれ少なかれ言語的だ。画題や先行作品を含めて絵画言語に満ちている。その極北が南画だが南画は画中に言葉(賛)を書き込むことで言語世界を抜け出た絵を目指す。一村はそんな南画的調和世界を理想としながら、長い間、伝統的日本画の絵画言語を抜けきれなかった気配がある。

しかし畢生の大作と呼べる「やわらぎの郷」の聖徳太子殿天井画で一つの区切りがついたのではないか。九州・四国・紀州を巡る旅で一村の絵は絵としか呼べない非-言語的表現に近づいているからである。

『アダンの海辺』

絹本着色 額装 一面 縦一五六×横七六センチ 昭和四十四年(一九六九年) 個人蔵

『アダンの海辺』は昭和四十四年(一九六九年)、一村が六十九歲で死去する年の作品である。一村の代表作を一点を選べと言われたらこの作品を選ぶ。奄美に滞在した方はおわかりだろうが沖縄ほど空が青くない。意外と曇り空が多く蒸し暑い。スカッとした南国リゾートというより亜熱帯という感じだ。それがよく表現された作品である。

画家に限らないが芸術家の世界は残酷だ。傑作を遺した者だけが絵画史や文学史にその名が残る。突き抜けたトップの作品が、まあ言ってみればしょうもない末端の作品にまで一定の評価を与える。一村もそういった作家である。奄美時代の作品がなければ彼は器用で上手い日本画家という評価で終わっただろう。誰も真剣にその初期作品を見なかったはずだ。

また一村が不遜なほどの矜持、プライドを持った画家だったのも確かなことだろう。美学校退学にせよ龍子「青龍会」脱退にせよその気性の荒さを示している。このプライドの高さは諸刃の剣だ。プライドが高くなければ優れた仕事は残せない。同時代人と同じ地平にいると思っている作家が頭一つ、二つ突き抜けた仕事を残せるわけがない。ただそれは作家を孤独に陥れることがある。

一村の奄美行きは彼の画業に必要だったからだが彼自身による島流しという面も棄てきれないように思う。プライドの高い作家は当然のように高い現世的評価を求める。ではそれを求めて得られない時はどうなるのか。本当に優れた作家は現世評価を棄てる。自分を信じて仕事を続けることになる。奄美に行かなければ邪念を棄てきれなかったのではなかろうか。

一村の本当の意味での才能の開花は遅かった。上手いを超えた彼独自の表現は南方の光に触れて初めて開化した。奄美時代の一村の絵は濃厚な生命力に満ちているが沈黙している。恐ろしいほど積み重なった日本画の絵画言語から完全に自由になっている。ただそれには時間がかかった。生粋の日本画家だったが故の回り道かもしれない。

鶴山裕司

(2024 / 10 /05 14枚)

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■