二〇二五年六月十九日 NHK HPより

とても面白いコトが起こった。骨董好きでもめったにこんな経験はしないだろう。それなりに長い僕の骨董人生でもこれ一度きりかもしれない。

今年二〇二五年六月十九日付けで読売、朝日、毎日新聞などがいっせいに大山陵古墳(仁徳天皇陵と言った方がピンと来るだろう)から出土した小刀と甲冑の破片が柏木貨一郎(天保六年[一八四一年]生、明治三十一年[九八年]没、享年五十八歲)旧蔵品から発見されたと報道した。NHKも夜のニュース番組などで取り上げていた。あらましは新聞記事がわかりやすいですね。

堺市にある世界遺産で「仁徳天皇陵古墳」として知られる国内最大の前方後円墳、大山古墳の副葬品4点が見つかったと、國學院大や同市などが19日発表した。副葬品は明治時代の調査後に全て埋め戻されたと言われており、実物が確認されたのは初めて。過去の記録にない5世紀の金銅製の小刀「金銅装刀子」も含まれ、古墳の謎の解明が今後進む可能性がある。

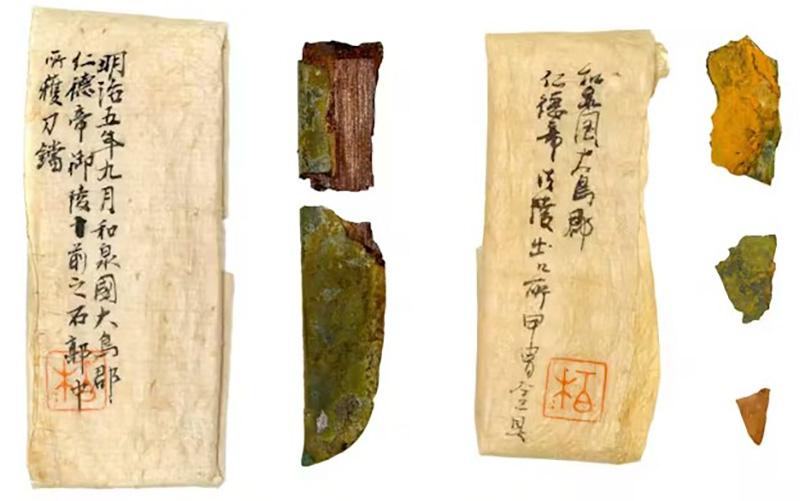

確認されたのは刀子に加え、甲冑片2点、不明品の残片の1点の四点。刀子は残存する長さが10.5センチの小刀で、鍍金(金メッキ)の銅版で装飾されたヒノキの鞘に収められている。國學院大學博物館(東京)が昨年6月に購入した旧三井物産初代社長・益田孝のコレクションにあった。(中略)

今回見つかった刀子と甲冑片を包んでいた紙には「明治5年」「仁徳天皇陵」などと墨書され、柏木(貨一郎)の印が押されていた。堺市博物館の十河良和・学芸課参事は「柏木が調査した際、何らかの経緯で持ち出されたのではないか」とみる。國學院大學学博物館によると、柏木の没後に益田が受け継いだ可能性があるという。内川隆志副館長は、5世紀の金銅装刀子は日本との交流が深かった朝鮮半島でも確認例がなく、「国内外で確認された最古の金銅装刀子」だと指摘する。

読売新聞 二〇二五年六月十九日 ネット版記事

通称仁徳天皇陵は古代ヤマト王朝天皇の墳墓で間違いないが、被葬者がハッキリしないので学術的には大山陵古墳と呼ばれている。まだ日本人が文字を持っていない古墳時代の墓とはいえ、発掘調査が行われればどなたが埋葬されているのかわかる可能性はある。しかし天皇陵なので宮内庁管理で現在まで原則発掘調査は認められていない。それはまあ仕方のないことである。

大山陵古墳は我々にとっては飛行機で大阪に行く際に上空から見て「うわすんげぇ、教科書で見た通りの形じゃん」と興奮する程度の古代遺跡の一つだが(地上から見るとお掘のあるでっかい島で何がなんだかよくわからない)、天皇家にとってはご先祖様のお墓である。今上天皇徳仁様が学習院高等学校時代に修学旅行で関西を回った際に、同級生がバスの中で大騒ぎしている中、窓から大山古墳が見えると一人だけ立って遙拝しておられたという話を学習院関係者から聞いたことがある。よほどのことがなければ発掘はもちろん立ち入りも禁じられている聖域陵墓である。

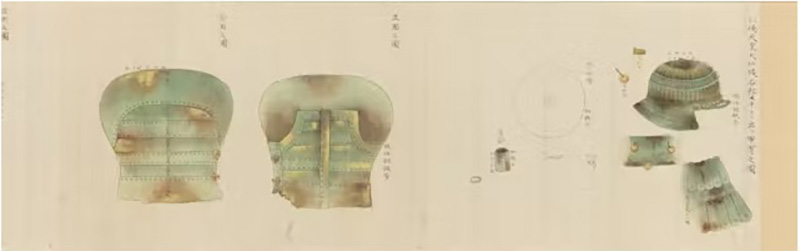

ところがよほどのことが明治五年(一八七二年)に起こった。九月七日に前方部分の斜面が崩れて石室が露出し、石棺の回りに甲冑や硝子の器、鉄剣などが散らばっているのが見えてしまったのである。急遽陵墓の修復を兼ねた調査が行われた。陵墓中核である石棺回りの調査は後にも先にもこのとき一回限りである。しかしちょっと調べてみたのだが九月七日以降のいつ調査が行われたのかわからなかった。調査団も絵師で古美術鑑定家・蒐集家の柏木貨一郎、国文学者・古川榲邨、堺菅原神社神職・古川躬行が参加していたことはわかったが、それ以外に誰がいたかは不明である。ただ写真が普及していない時代なので柏木がその時出土した甲冑の絵を描き残している。

『明治五年(一八七二年)大山古墳出土甲冑図』柏木貨一郎筆 個人蔵

柏木筆『大山古墳出土甲冑図』の存在は今回の新聞報道などで初めて知ったのだが、甲冑以外の絵があるかどうかは不明。堺市には調査期間や調査員全員の名前、絵図の全体像などの資料が残っているのかもしれない。そのうちどなたかが研究発表なさるだろう。いずれにせよこのとき露出(出土)した甲冑や硝子器の断片などの副葬品はそのまま埋め戻された。天皇家所有物なので持ち帰って研究することが許されなかったのですね。ところが今回その一部が流出していたことがわかったのである。

大山古墳副葬品『金銅装刀子と甲冑の破片』國學院大學博物館蔵

今回大山陵古墳出土副葬品として認定されたのは二点。金銅製小刀の「金銅装刀子」と甲冑の破片である。刀子は二つに割れているがピタリと合う。長さは約十・五センチ。甲冑破片は最大で三センチほど。いずれも四つ折りにした和紙に包まれており柏木が内容物について墨書した下に愛用していた「柏」印が捺されている。

んでまあわたくしは単なる物数寄で研究者ではないので勝手なことを書かせていただくと、この二点、誰が持ち出したのかという疑問は当然起こる。包み紙にハンコが捺してあるのだから柏木だということになりそうだがそう単純ではない。

全部の報道記事を調べたわけではないが、読売新聞は「柏木が調査した際、何らかの経緯で持ち出されたのではないか」である。NHKさんは「これらの副葬品がどのような経緯で古墳から持ち出されたのかはわからないということです」という報道だった。朝日新聞だけが「國學院大學博物館は去年6月に国内の美術商から購入したといい、柏木が副葬品の一部を手元に残していたとみている」と書いていた。國學院大學関係者はホントにそんなこと言ったのかなぁ。いずれにせよ朝日新聞だけいわゆる〝忖度〟しなかったわけだ。

明治五年調査で出土物すべてが埋め戻されたはずなのに、そうではなかったのはちょっと問題である。ただ可能性を言えば確かに柏木は調査現場にいて甲冑図を描き刀子と甲冑断片を所有していたが、彼が持ち出したとは限らない。調査後に別の調査員などから譲り受けて保管していたのかもしれない。可能性は低いですけどね。

あくまで一般論だが窃盗の時効は原則七年である。しかしそれが天皇家所有物になると、現代なら法は適用されるにせよいろいろと面倒な批判が起こりそうだ。ただこれには先例のようなものがあって明治初期には間違いなくいくつかの正倉院御物が民間に流出している。これに関する宮内庁の見解は「日本臣民が天皇家御物に手をつけることなどあり得ない」といったもののようだ。悪く言えば日本的曖昧さだろうが流出御物が複数の善意の第三者の手を経ている場合はなおのこと、宮内庁は静観といったところらしい。ありがたいことだ。ある程度モノが流出していないと研究が進まないし今回のように世間の注目も集まらない。大山陵出土品にしても誰が持ち出したのかわからないが柏木が保管していたで良いのである。

文化財保護法などが整備されるまでの間、その扱いはゆるかった。特に廃仏毀釈の嵐が吹き荒れた明治初期はそうで多くの文化財が民間や海外に流出した。また古美術市場にはたくさんの土器や土偶、古鏡などの発掘品が流通している。素人がたまたま見つけたモノだけではない。研究者が発掘現場から持ち帰ってその死後市場に流れたモノも多い。優品は発掘現場から持ち帰られたモノの方が多いかもしれない。今は国指定になっている史跡から発掘されたモノも相当量存在する。そういったモノはたいてい発掘年月日や場所がわからない。しかし柏木は必ずと言っていいほど所蔵品にメモ書きを付した。大山陵発掘品にしても柏木の墨書メモがあったから比較的容易に時代や価値が特定できたのである。そうでなければパッと見たところ古ぼけた小刀と錆びた金属片である。貴重なモノだと気づく人は少ないだろう。柏木が旧蔵者で幸いだったのだ。

で、僕は今回発見された柏木旧蔵の大山陵発掘品を手に取って見ている。詳細は「奥州平泉中尊寺金色堂壁之金箔」をお読みください。柏木という人についても説明しています。

改めて少しだけ説明しておくと、ある日懇意にしている骨董屋が益田鈍翁(孝)旧蔵の漆箱を買ってきた。黒漆と赤漆で模様が描かれた桃山時代くらいの大きめの文箱だった。両側面に金具が取り付けられていてオレンジ色の房で上で縛れるようになっていた。漆箱外側の貼札に「古物出土中物五 第四拾七號 天平時代 経巻簾三 外小物 土中品 五拾壱点 時代文庫入」の貼札があり鈍翁の「碧雲臺」の蔵印が捺してあったので間違いない。ただ中身は柏木の蒐集品だった。多くのモノが和紙で包まれ柏木の墨書メモが書かれ「柏」印が捺してあった。

骨董屋が買ってきたわけだから箱も中身も当然売り物だった。僕は美術館に収蔵されたモノでも最初は市場にあったのであり、極端な話、ゴッホの絵を三十万くらいで買える可能性だってあると書いたことがある。それを読んだある人から「ウッそだぁ」と言われたことがあるがこれで信じてもらえるだろう。ただし買わなければ誰かが買ってしまう。

ゴッホの絵が三十万で買えるわけがないのだが、誰か(たいていは骨董屋)が買って、贋作だろうと高値で売り抜けたりする。商売上手の骨董屋なら本物一億のところを一千万で売って、得したなぁと買い手に感謝されるかもしれない。骨董の世界では贋作には贋作の値段がありそれらも盛んに売買されている。贋作なら売れないだろうというのは甘い。もちろん真作を比較的安い値段で買える可能性もある。

柏木コレクションはひと目見て尋常ではないとわかったのだが、箱ごと買うには値段が高すぎた。当然三桁に乗っていた。内容物は玉石混淆だったがマニアックな蒐集物が多かった。しかし骨董の世界では金貨のような古物もあり、鍍金された神護寺経の蝶の形をした経帙などはあっという間に売れてしまった。それ以外にもポツポツとモノが減っていった。二〇一六年頃の話で一年くらいは骨董屋の棚に箱が置かれていた。

折を見て箱の中身を見させてもらっていたが、大山陵出土物の二点については早い段階で疑問作だと片付けてしまった。この時点では明治五年に大山陵が調査されており柏木がそれに関わっていたという情報を把握していなかった。古墳時代くらいの古い出土品かもしれないが大山陵は発掘調査されていないという思い込みがあったので、違う陵墓などから出土したモノを誤って大山陵出土としたのではないかと考えてしまったのだった。骨董屋も僕と同じ見解だった。

柏木貨一郎は明治五年の壬申検査に同行した人として知られている。明治政府がウイーン万国博覧会に日本の古物を出品し、同時に欧米諸国に倣って博物館を設立するための準備として京都や奈良の古い寺社の宝物を調査したのだった。近代になってから初めての本格的美術品調査である。メインは勅封されている正倉院の特別開封と調査だった。ちなみに調査に同行した写真家・横山松三郎撮影の「壬申検査関係写真」は重要文化財に指定されている。それ以外の壬申検査関連資料もそのうち重文に格上げされる可能性もある。

大山陵調査は壬申検査と同じ明治五年の九月七日以降に行われたわけだが、壬申検査については団長の町田久成(初代東京国立博物館館長)と並ぶ調査団の筆頭蜷川式胤が『奈良の筋道』という記録を残している。それによると柏木は大山陵が崩れたのと同じ日の九月七日に大阪でお役御免になった。『奈良の筋道』に「横山(松三郎)ハ御用先是迄ニテ止メ、早々東京ヘ引上ノコトヲ申渡ス、京都ニ預置シ物ヲ取ニ参ル様、又柏木モ用事是迄ト申渡ス也」とある。

壬申検査団から離れてから柏木は大山陵調査に回ったようだ。ただし『奈良の筋道』には大山陵調査の話は出て来ない。町田や蜷川らは大山陵と目と鼻の先の大阪市内で調査を続けていたが彼らに大山陵調査の話は伝わっていなかったのだろうか。発掘は許可されていないが目視調査で大山陵は、再び崩れたりしないよう明治五年調査の際に大規模補修工事が行われたことがわかっている。それなりに長い期間調査する時間はあったはずだ。このあたりの経緯はよくわからない。

それはともかく柏木の蒐集物はその死後、遺族によって益田鈍翁に譲られた。鈍翁コレクションは戦後になって益田家から東京日本橋の骨董商・瀬津雅陶堂に売却された。確証はないが瀬津雅陶堂が刊行した『散華 仏教美術断片集』という図録集に掲載されたモノの多くが元は柏木蒐集品ではなかったのかと推測される。しかし柏木はずっと明治初期に活躍した骨董フィクサーの一人という位置付けで彼自身のコレクションが注目されたことはなかった。それどころか柏木が集めたと確信できるコレクションは僕が骨董屋で見て、今は國學院博物館所蔵となっている箱が初めてだと思う。柏木がどんな〝目筋〟を持っていたのかがわかる資料はこの箱が初めてだったのである(瀬津さんはもしかして資料をお持ちかもしれない)。

茫漠とした言い方になるが、骨董の〝目筋〟とはその人が持っている好み、骨董に対する姿勢など幅広いニュアンスを含む。たとえ亡くなった人でもコレクションを見ればどんな骨董が好きで、どのくらい骨董に対する造詣が深かったのか手に取るようにわかる。時にはその人の性格まで透けて見えることがある。柏木は名品にだけ目を奪われるような骨董好きではなかった。一見するとゴミのような古い出土物から庶民が使った珍しい日用品に至るまで目を配り、的確にその価値を見極めしかも簡単なメモを付して保存する筋金入りの骨董好きだった。では現在國學院博物館所蔵となっている箱はどこから出たのだろう。

鈍翁が柏木の箱を所蔵していたのは事実である。そして戦後に瀬津雅陶堂が鈍翁コレクションを一括で買ったのも確かだ。すると瀬津さんから出たと考えるのが自然のようだがどうもしっくり来ない。瀬津さんは目利きだ。鈍翁コレクションを売り急いだりもしない大店である。瀬津さんが箱の中身の重要さを見逃したとは考えにくい。現・國學院博物館所蔵の箱は瀬津さんが買う前に益田家からどなたかに売却されたのではなかろうか。まあこれは勝手な推測ですが。

本題に戻ると僕が手に取った時の大山陵出土品の値段は二点で四十万円ほどだった。骨董好きは大胆だが疑り深い。贋作では骨董を買った意味がなくなってしまうのでモノの時代や価値に自信が持てないとなかなか手が出ない。それでも思いきって買ってしまうこともあるが、エイヤッ! で冒険して買うには僕には高すぎた。

今回大山陵出土と認定された二点は将来重要文化財指定を受ける可能性がある。もし大山陵が本格的に発掘調査されてモノが出土すれば一括で国宝指定になるかもしれない。僕が買っていれば購入後に柏木が大山陵調査に関わっていたことを調べてこの「言葉と骨董」で書いたかもしれない。が、誰一人興味を持ってくれなかっただろう。國學院博物館さんが購入して来歴がわかったのはよかったと思う。しっかし重文や国宝になるかもしれないモノが目の前を通り過ぎて行ったわけで、遠い目になりますなぁ。

ただわたくしも骨董好きの端くれである。あんな面白い柏木の箱が右から左に売れてゆくのを指をくわえて見ているわけにはいかず、真贋不明のモノを含めて柏木蒐集品を七点買った。真贋不明だからわたくしでも買える値段だったんですね。今回紹介するのはその内の一点である。

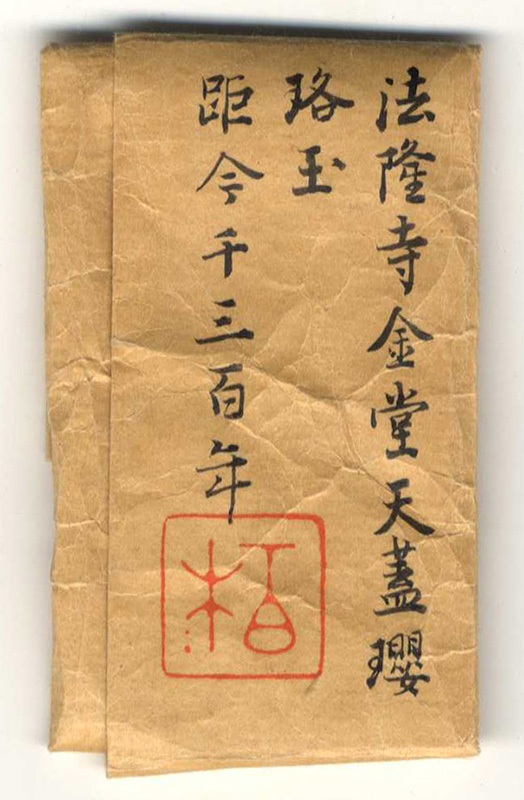

柏木貨一郎旧蔵『法隆寺金堂天蓋瓔珞玉 距今千三百年』

包み紙 表書き 折り畳んだ形 縦七×横四・三センチ(最大)

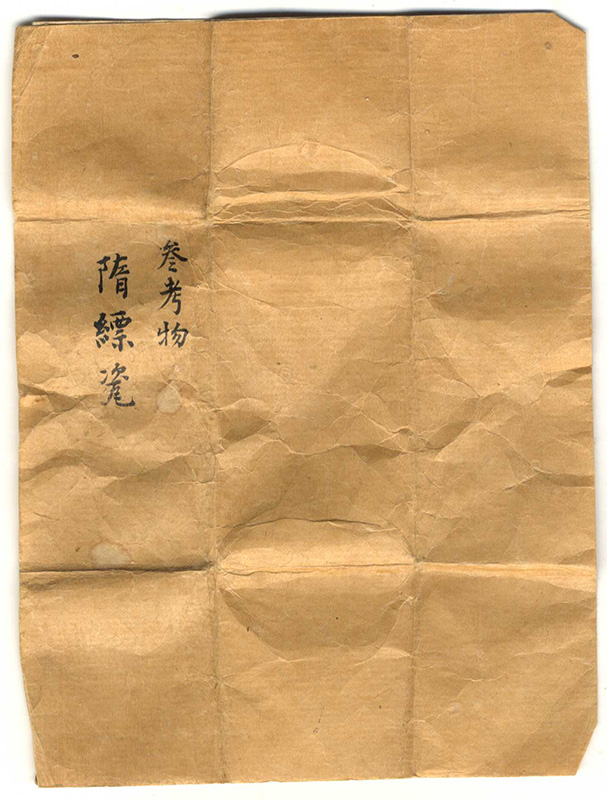

同『参考物 隋縹瓷』

包み紙 内側メモ書き 広げた形 縦十五・五×横十一・七センチ(最大)

同『法隆寺金堂天蓋瓔珞玉』

中身 一個 直径一・四センチ(最大)

柏木が紙包みの表に『法隆寺金堂天蓋瓔珞玉 距今千三百年』と書き、内側に『参考物 隋縹瓷』と書いている法隆寺金堂天蓋に使われていた瓔珞玉一個である。法隆寺は言わずと知れた聖徳太子創建の寺で世界最古の木造建築物である。『日本書紀』に法隆寺は六七〇年に焼失したと書かれているがすぐに再建されたようだ。正確な年はわからないが六〇〇年代末には現在の伽藍が建設されたと考えられている。

【参考図版】『法隆寺金堂 須弥壇上の仏像』

『国宝 法隆寺金堂展』より

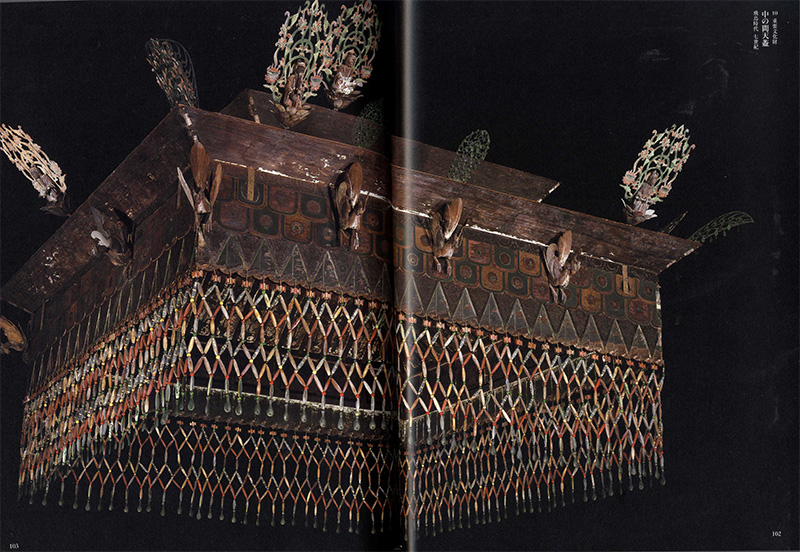

【参考図版】『中の間天蓋』

『国宝 法隆寺金堂展』より

法隆寺は広大な敷地のお寺で様々な伽藍があるが中心は金堂である。金堂の須弥壇上には中央に釈迦三尊像、その左に吉祥天と阿弥陀三尊、右に毘沙門天と薬師如来、四隅に持国天、多聞天、広目天、増長天の国宝・重要文化財の仏像が安置されている。

金堂に仕切りはないが釈迦三尊像が安置されている場所を中の間、吉祥天と阿弥陀三尊が安置されている場を西の間、毘沙門天と薬師如来が安置されている場を東の間と呼ぶ。この三つの間それぞれの上部に取り付けられているのが天蓋である。仏様を荘厳するための蓋のような装飾品で四角い木製枠の下に房飾りがある。この房飾りのX字型の交点の所にある丸い玉が今回紹介した柏木旧蔵の『法隆寺金堂天蓋瓔珞玉』である。天蓋も国宝指定されている。

ただし僕は『法隆寺金堂天蓋瓔珞玉』を疑問作と承知の上で買った。研究書に天蓋の房飾りはガラス製だと書いてあったのを覚えていたからである。柏木は瓔珞玉を入れた紙包みの内側に「隋縹瓷」、つまり中国は隋時代に作られた青磁製の焼物だと書いている。聖徳太子は小野妹子らの遣隋使を派遣したことで知られる。しかしそれは六〇〇年から六一八年にかけてのことでありその後中国では唐王朝に代わった。法隆寺再建は唐王朝時代であり合わない。が、大山陵出土品の墨書メモが正しかったことでこの考えは少しだけ揺らいでいる。

蜷川式胤の『奈良の筋道』によると壬申検査団が法隆寺を調査したのは明治五年八月二十六日から二十八日にかけてである。この時柏木が『法隆寺金堂天蓋瓔珞玉』を手に入れたのかどうかはわからない。しかし僕が柏木の真贋鑑定能力を含む目筋を過小評価していたのは確かである。

柏木が表書きしているように法隆寺は今から約一三〇〇年近く前に作られた。余りにも古いので法隆寺にはいまだに謎が多い。伽藍の木材に焼失前の法隆寺や、もしかすると若草伽藍に溯るかもしれない木材が使われているのはよく知られている。三つの天蓋の房飾りは本当にすべてガラス製なのだろうか。隋時代に溯るような陶製の玉が何かから転用されていたりしないのだろうか。まあ金堂天蓋も調べ尽くされているだろうから、これについてはいずれどなたかの詳細な研究報告書に行き当たればはっきりするだろう。

僕が入手した柏木旧蔵品七点のうち三浦乾也蒐集・柏木旧蔵の『奥州平泉中尊寺金色堂壁之金箔』と柏木製作の模造品『正倉院献物碑(木製)』は「奥州平泉中尊寺金色堂壁之金箔」で紹介した。今回の『法隆寺金堂天蓋瓔珞玉』は三点目である。あと四点残っているが、柏木は正倉院調査をした人だとばかり思っていたので正倉院奈良時代のモノをなんとか頑張って入手した。二点は古代布系であと二点は正倉院系である。真贋不明のモノも含まれる。ぜんぜん調べていないのでこの四点についてはまた改めて書きます。

なおプロとして活躍することはなかったが、壬申検査団に絵師として参加しただけあって柏木は絵が達者だった。柏木筆の絵については『【新発見】柏木貨一郎筆 気楽坊像』で書いたので興味のある方はそちらもお読みください。

柏木は今までは壬申検査に同行した数寄者として一部の人に知られているだけだった。そのコレクションや審美眼、絵師としての腕前が評価されることはなかった。信頼できる資料がほとんど世に出ていないのだ。しかし今回の大山陵古墳出土品の出現で少なくとも古美術の世界では柏木の名が浸透したはずである。柏木のような人は文書資料だけでなくその蒐集品まで視野に入れなければ正確には理解できない。柏木の名が浸透したからには今後市場に柏木関連の資料が出て来るのではないかと思う。楽しみである。

鶴山裕司

(図版撮影 タナカユキヒロ)

(2025 / 07 / 14 20枚)

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■