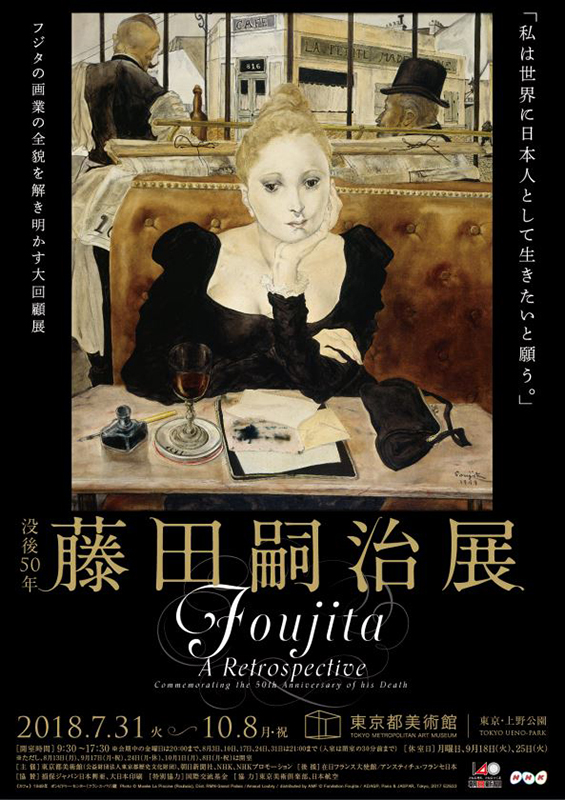

No.093『没後50年 藤田嗣治』展

於・東京都美術館

会期=2018/7/31~10/8

入館料=1600円(一般)

カタログ=2400円

藤田の大規模回顧展は平成十八年(二〇〇六年)に東京国立近代美術館で開催された。それまでも藤田展は開催されていたが、平成十八年の近美が最初の大規模展覧会だったと思う。藤田は昭和四十三年(一九六八年)に亡くなっているので、彼ほど重要な画家の回顧展としては遅い。ただそれには理由がある。

よく知られているように、藤田は日本人として生まれたが、最終国籍はフランスである。フランス国籍取得と同時に日本国籍を抹消している。晩年にはカトリックの洗礼を受けてレオナール・フジタと名乗るようになった。藤田はフランス人のカトリック教徒として死んだのだった。その大きな理由に彼の太平洋戦争中の従軍画家として活動と、戦後に巻き起こった激しい戦争責任論がある。藤田は晩年にしばしば「私が日本を捨てたのではない。日本に捨てられたのだ」と語った。東京裁判などに代表される戦争責任論と、藤田が考える戦争責任には違いがあったということである。

藤田は従軍画家としての活動をなんら恥じていなかった。戦争責任があるとも考えなかった。ただ藤田はつい昨日まで本土決戦を叫び、国旗を振って若者たちを戦地へ送り出していた人々が、手の平を返すようにあらゆるジャンルで戦争責任者を見つけ出し、糾弾する社会風潮に耐えられなかった。反論しても当時は誰も耳を貸さなかっただろう。実際松本竣介が藤田らを擁護する文章を書いたが黙殺されている。また戦前の藤田はほとんど雲上人と言ってよい画壇の名士で、かっこうのスケープゴートだった。戦争はすべての日本人に深い傷を与えたが、その反動として当時の社会は批判され失墜する対象を必要としていた。

藤田の死後、残された作品や著作権を管理したのは五番目の妻・君代夫人だが、藤田からさんざん日本批判を聞かされていたせいだろう、日本での藤田展に決して協力的ではなかった。スーザン・ソンタグは、エズラ・パウンドの長年の愛人だったオルガ・ラッジが会うたびに「パウンドはファシストのユダヤ人嫌いではない」とくどくど繰り返すのに辟易したと書いている。藤田夫妻にとっても戦争責任は拭いがたい傷としていつまでも残った。君代夫人は平成二十一年(二〇〇九年)に亡くなったが、そこからようやく本格的な藤田研究が始まったと言える。

ただ藤田は気難しく剣呑な人だったわけではない。熊谷守一を始めとする多くの人たちが、藤田は人なつっこく、むしろ寂しがり屋で誰とでもすぐに友達になりたがるような人だったと証言している。君代夫人も穏やかな性格の人だった。ただ藤田は戦争協力者という烙印は別だった。繊細で傷つきやすい人だったということでもある。

『トランプ占いの女』

水彩・紙、厚紙に貼付 縦三〇・五×横二二・五センチ 大正三年(一九一四年) 徳島県立美術館蔵

藤田は東京美術学校で和田英作の元で絵を学んだ。当時の西洋画科のトップは黒田清輝で外光派全盛時代だった。二人ともヨーロッパ留学経験のある日本洋画の先駆者である。藤田もまた美校卒業の三年後、大正二年(一九一三年)に私費でフランスに旅立った。すでに最初の妻・鴇田とみがいたが単身での渡仏だった(とみとは大正五年[一六年]に離婚)。藤田がパリで接した画壇は黒田や和田の時代とは大きく違っていた。

『トランプ占いの女』は渡仏翌年に描かれた作品である。見てわかるようにキュビズムの強い影響を受けている。キュビズムはピカソとブラックが始めた前衛絵画で、それまでの絵画は一方向から対象を描くのが絶対的規則だったが、彼らは多視点で絵画を描いた。デュシャンのようにキュビズムの手法を使って人体の動きを表現しようとしたアーチストもいる。この方法を最初に使ったのは印象派の巨匠・セザンヌだと言われる。

いずれにせよキュビズムを嚆矢として、その後、ダダイズム、シュルレアリスムなど二十世紀絵画に決定的影響を与える前衛芸術運動が起こった。いわゆるエコール・ド・パリの時代である。セーヌ川左岸のモンパルナスと右岸のモンパルナスがその中心で、藤田のアトリエはモンパルナスにあった。

エコール・ド・パリは「パリ派」と訳されるのが普通だが、「パリ学校」という意味もある。当時の世界の芸術の中心はパリであり、多くの外国人が集まって影響を与え合った。藤田はもちろん、ピカソ、ダリ、ミロ、シャガールらもフランス人ではない。詩人の小熊秀雄が池袋のアトリエ村を池袋モンパルナスと名付けたのは本家の「パリ学校」に倣い、アトリエ村を多様な芸術家たちの交流と切磋琢磨の場としたいという意図である。

ただ日本の池袋モンパルナスの画家たちが、シュルレアリスムを中心とする前衛絵画に強く魅了されたのに対し、パリにいた藤田は頭から前衛絵画運動に突っ込んでゆかなかった。

芸術先進国であったフランスと比べれば、日本はもちろんアメリカやドイツなどは後進国だった。芸術後進国で起こったのはモダニズム運動である。平たく言えば、パリのモダン(現代)に追いつけ追い越せという芸術運動だ。各国のモダニストたちはパリの前衛運動を模倣し、その技法と精神を性急に吸収しようとした。しかし台風の目の中にいた藤田は模倣では済まなかった。強烈な個性を発揮する画家たちの中で、独自の画風を作り上げる必要があった。藤田が優れた画家だった証左でもある。

『花を持つ少女』

油彩・カンヴァス 縦六五×横五四センチ 大正七年(一九一八年) 栃木県立美術館蔵

キュビズムの影響を受けた藤田作品は決して多くない。またダダやシュルレアリスム風の作品は皆無である。『花を持つ少女』は渡仏五年目の作品だが、すでに藤田の代名詞である乳白色の女の特徴が表れている。面長で寂しげな表情の女には、親友モディリアーニの影響が認められる。

藤田はピカソを始めとする後の二十世紀絵画の巨匠たちはもちろん、アンドレ・ブルトンらの文学者たちと友達だった。ただ同時代人の場合、粗密の差はあっても必ず何らかの交流はある。後のビッグネームに惑わされて、同時代人というだけで彼らの間に隠された神話的交流があったと考えるのは空想である。芸術家は多くの芸術家と交流するが、本当に影響を受ける作家はほんの一握りである。

藤田が同時代の芸術家から影響を受けた痕跡はモディリアーニくらいしかいない。しかもその影響は部分的である。モディリアーニは当初ブランク―シに師事して彫刻家を目指したが、結核の影響で力仕事ができずに画家に転向した。その作風は前衛的だが具象抽象である。彫刻から出発した画家らしく、人や物の本質をザックリ捉えようとする。首の長い面長の、目が緑色をした特長的な女がモディリアーニ絵画の代名詞だが、モディリアーニの女は彼が捉えた女の本質的イマージュなのだ。それは藤田も同じだった。

『タピストリーの裸婦』

油彩・カンヴァス 縦一二六×横九六センチ 大正十二年(一九二三年) 京都国立近代美術館蔵

『タピストリーの裸婦』は〝ザ・藤田〟とでも呼ぶべき特徴が表現された作品である。乳白色の肌をした裸婦に猫。猫も藤田が好んで描いた画題で、藤田作品では裸婦と並んで人気がある。そして背景のタピストリー。このタピストリーはジュイ布と呼ばれるフランス更紗で、折り目があることからわかるようにアンティークである。藤田は実生活でアンティークを集めていて、しばしばそれを絵に登場させている。懐古趣味というより、なんらかのアルケー(根源)を求める心性が、古い道具類を蒐集させそれを絵に登場させた。

藤田は決して未知の表現領域を追い求めた前衛画家ではない。藤田の絵の基礎はアングルを始めとする古典絵画にあった。その二十世紀画家としての現代性はモディリアーニほど画一的ではないが、モデルを使っても藤田の女性たちがほぼ同じ表情、同じ体つき、同じ乳白色の肌で表現されていることにある。デッサンに基づく具象絵画の人だが、藤田は彼のイデアを現実の人や物より優先させている。ただ藤田の絵はずっと乳白色の女たちに留まっていたわけではない。

藤田の、特に裸婦や猫の絵はコレクターに人気がある。ポスターなどの気軽な装飾として販売されてもいる。穏やかな画題と作風であり、飾って毎日眺めていても飽きないのだ。いわゆる綺麗な絵である。

そのためエコール・ド・パリ時代を総括すれば、ピカソらの前衛画家たちがその花形であり、藤田は周辺画家ということになる。実際欧米ではそういった評価が一般的だ。しかしこれは欧米絵画史観から見た藤田の位置付けであり、日本から見ると自ずと違ってくる。

欧米の画家たちは、古典絵画から直前の印象派までを踏まえた画家たちだった。彼らにとって過去の絵画技法と思想は一直線だった。しかし藤田は違う。藤田には同時代の欧米画家たちが多かれ少なかれ持っていた思想がない。彼は思想とは無縁の絵描きだった。

『カーナバルの後』

油彩・カンヴァス 縦九八・五×横七九センチ 昭和七年(一九三二年) 公益財団法人平野政吉美術財団蔵

『客人(糸満)』

油彩・カンヴァス 縦一一四・五×横八九・五センチ 昭和十三年(一九三八年) 公益財団法人平野政吉美術財団蔵

第一次世界大戦終結後にアメリカ発の世界大恐慌が起こり、それまでの狂乱の一九二〇年代とは打って変わった不況がヨーロッパを覆った。絵が売れなくなり、パリでの生活に苦しさを感じた藤田は三番目の妻リシュー・バルドー(後に藤田と離婚してシュルレアリスト詩人ロベール・デスノスと結婚)を連れて南北アメリカに渡った。『カーナバルの後』はブラジルのリオデジャネイロ滞在中に見たカーニバルを題材として描かれた。

藤田はアメリカ訪問中にバルドーと別れマドレーヌ・ルクーを四番目の妻にしていたが、アメリカ経由で日本に戻り、沖縄にも滞在した。『客人(糸満)』は沖縄滞在時に描かれた。本場パリで評価された藤田は沖縄で大歓迎を受け、現地で行った講演や沖縄を描いた絵は、南風原朝光ら戦後になって沖縄で芸術家村・ニシムイ美術村を設立することになる画家たちに強い影響を与えた(『東京⇄沖縄 池袋モンパルナスとニシムイ美術村』展参照)。なおマドレーヌは日本滞在中に急逝し、藤田は生涯をともにすることになる堀内君代を五番目の妻にした。

コスモポリタンとはいえ、藤田のように五人の美しい女性を妻とした人は当時でも珍しい。また藤田の結婚には切れ目がない。バルドーと別れてすぐにルクーを妻とし、ルクーが急逝した直後に君代と結婚している。俗に言うと女好きということになりそうだが、藤田の場合、正確ではあるまい。藤田は五歳の時に母親を亡くしている。その影響もあるのだろう、彼の作品は明らかに女性を理想化(イデア化)している。また藤田には身近に女性がいなければにっちもさっちもいかない弱い面があった。

それはともかく南北アメリカや日本滞在時に藤田が描いた絵は、一九二〇年代の乳白色の絵とは大きく違っている。藤田がひたすら美しい、透明なほど美しい絵を最も得意としたのは確かである。ただ藤田は美しく人や物を描く絵に満足しなかった。

アメリカから日本一時帰国中の藤田の絵には、画風を広げようという意図がある。藤田は渡仏してすぐにディエゴ・リベラ(妻はフリーダ・カーロ)と知り合ったが、メキシコ訪問中に、母国に戻って精力的に活動していたリベラの絵を見た。言わずと知れた、社会的主張や民族的主張を壁画の大作で真正面から描くメキシコ絵画ある。帰国後藤田が東京銀座のブラジル珈琲宣伝所や大阪そごうの食堂に壁画を描き、秋田の平野政吉の米倉に壁画大作『秋田の行事』を描いたのはディエゴの影響だろう。

それまでの藤田の絵には生活感を感じさせるものが少なかった。しかしこの時期の作品は極彩色を使い、人々の暮らしの機微まで描き出そうとしている。人間の醜さを表現したような絵もある。ディエゴ作品から思いきり色彩を使うこと、現実世界の諸相を描き出す面白さを取り入れたのだった。

ただディエゴが社会主義に共鳴し、作品にもそれが色濃く表れているのに対し、藤田作品には一切の政治・社会主張がない。藤田はあくまで絵を描くことで思想――論理的なものではない――が生まれるタイプの絵描きだった。

『サイパン島同朋臣節を全うす』

油彩・カンヴァス 縦一八一×横三六二センチ 昭和二十年(一九四五年) 東京国立近代美術館蔵(無期限貸与作品)

藤田はアメリカ・日本歴訪を終えてパリに戻ったが、すぐに第二次世界大戦が始まった。ナチスの侵攻でパリが陥落し、太平洋戦争開戦でフランスでは敵国人と見なされるようになったことから日本に帰国した。世界的評価を得た画家として、すぐに軍部から戦争翼賛絵画の制作依頼があった。藤田の父・嗣章が軍人で、森鷗外の後任として陸軍軍医総監にまで登りつめた人だったことも影響しただろう。『サイパン島同朋臣節を全うす』は『アッツ島玉砕』と並ぶ彼の戦争絵画の代表作である。

今回の展覧会では数点しか出品されていなかったが、藤田の戦争絵画は昭和十五年(一九四〇年)から二十年(四五年)の五年間に渡って描かれた。初期はまさに戦意高揚のための絵である。ただ終戦(敗戦)が近づくにつれ絵は暗く陰惨になってゆく。『サイパン島同朋臣節を全うす』を見て戦意が高揚したとはとても思えない。『アッツ島玉砕』も絶望すら感じさせる暗い絵である。戦争絵画は全国を巡回して国民の意気を高める役割を担わされていたが、軍部は『アッツ島玉砕』の巡回に難色を示した。ただ大本営発表におもねって最後まで勇ましい戦争絵画を描いた画家とは異なり、絵がじょじょに暗さを増してゆくところに藤田の特質がある。

藤田は「日本にドラクロワ、ベラスケス、の様な戦争画の巨匠を生まなければ成らぬ」「戦争画というものは、始めたら面白くて止められないですね」と語った。また戦争絵画は戦後GHQに接収されたが、GHQの美術部署である工兵司令官部(OCE)のバース・ミラー少佐が藤田のパリ時代の友人で、アメリカ本土での戦争絵画展を企画した。それに対して藤田は「私たちは美術的価値を豪も失いたくないと真剣に描いたもので、それが、世界の檜舞台に出るのはうれしいことです」と書き残している。ただこの企画はマッカーサーの指示で中止になった。

藤田は私費でパリ留学し、戦争がなければそのままパリで活動しただろう、超の付くボンボンである。同時代の日本の国情に疎い浮世離れした芸術家だった。なるほど当時の国民感情を考えれば、戦争画は面白くてたまらないという藤田の発言は不用意である。ただ「戦争画の巨匠を生まなければ成らぬ」「美術的価値を豪も失いたくないと真剣に描いた」という言葉に嘘はないだろう。軍部は世界的画家・藤田を利用したが、藤田が軍部を利用してなんらかの社会的見返りを期待した気配はない。戦場カメラマンが戦地に魅せられるように、戦争が画題として魅力的に映ることがあるのも確である。

藤田は楽観的雰囲気のあった昭和十五年から悲壮感を増す二十年まで、それぞれの社会情勢を的確に反映した絵を描いた。敗戦がそこに暗い影を落とすのは当然だが、藤田が戦後彼に突きつけられた戦争協力者という批判を、どうしても受け入れられなかった心情は理解できる。特に戦争末期の絵は優れた芸術表現にまで昇華されている。

戦争責任については個々の画家に即した慎重な批評が必要だ。画家については特にそうである。思考を研ぎ澄まして文字で表現する作家とは異なり、画家は絵で思想を表現する。軍部に協力したというだけで戦争責任を問うことはできない。画業全体を通覧し、個々の絵に表現された絵画思想を読み取らなければならない。

『すぐ戻ります(蚤の市)』

油彩・カンヴァス 縦一二八×横九六センチ 昭和三十一年(一九五六年) パリ市近代美術館蔵

戦争責任論で袋叩きにあい、怒り、絶望した藤田はパスポートが取得できるようになった昭和二十四年(一九四九年)にアメリカに渡り、翌年パリに移って三十年(五五年)にフランス国籍を取得して日本国籍を抹消した。三四年(五九年)にはカトリックの洗礼を受けて絵にレオナール・フジタと署名するようになった。

藤田は晩年まで、彼の代名詞であり、コレクターに人気のあった乳白色の画風を手放していない。ただそれと同時に、晩年になるにつれじょじょに明らかになっていった特徴もある。

『すぐ戻ります(蚤の市)』はパリの蚤の市で、雑然とガラクタが積み上げられた露店を描いた作品である。初・中期の藤田の絵の背景は繊細なグラデーションで装飾されていても、スッキリとした無地が多かった。それが晩年になるにつれ描き込みが増える。画面全体に、溢れるように人や物や動植物が描かれるようになる。

また藤田の絵は、初期からどこか懐かしい雰囲気を漂わせていた。アメリカ経由で一時帰国中には、四谷の家で下町の江戸趣味風の調度に囲まれた自画像も描いている。ただ藤田のアンティーク趣味はどこかズレていた。昭和八年(一九三三年)には外務省の依頼で海外に日本を紹介するための記録映画「現代日本」を撮ったが、試写を見た当局の評価は散々で、結局海外では上映されなかった。当局は先進日本を海外に紹介する意図だったが、藤田が撮ったのは、当時ですら失われつつある古い日本の姿だった。批判に対し、藤田は「日本固有の姿」を撮ったと主張した。藤田の古い物好きは単なる懐古趣味ではなかった。

藤田はパリで早い時期に、彼のイデアルなイマージュである乳白色の女性像を生み出した。それが強烈な個性に基づく独自の画風を求めるヨーロッパで、藤田がまっ先に行ったことである。藤田はそれまでの留学生のように師につくことなく、単身でフランス画壇に飛び込んだ。その無防備で大胆な姿勢が、藤田にヨーロッパ的自我意識表現の直感理解をもたらしたと言える。藤田の画家としての勘の良さでもある。

ただ晩年になるにつれ、初期は女性像に集約されていた藤田の根源的イマージュが、じょじょに拡大してゆく。それが画面全体を人と物と動植物で覆い尽くす絵になっている。

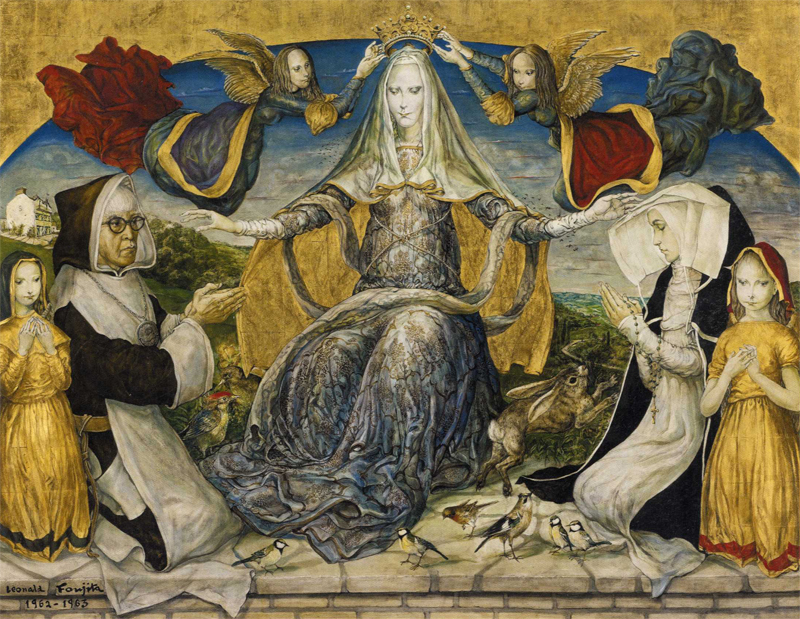

『礼拝』

油彩・カンヴァス 縦一一四×横一四三センチ 昭和三十七-三十八年(一九六二-六三年) パリ市近代美術館蔵

『礼拝』は基本的にはカトリックの洗礼を受けた藤田夫妻の私的な宗教画で、聖母マリアの左右に藤田と君代夫人が描かれている。藤田自身と君代を描いた宗教画はほかにもあるが、中心にいるのはキリストではなく、当然、聖母マリアである。

フランス人として亡くなったが、藤田の絵は晩年になるにつれ日本的になっている面がある。初期とは打って変わった人と物と動植物で溢れかえる画面は、藤田の循環的世界観を表している。キリスト教徒らしく絵の中心はキリストやマリアだが、彼らを絶対的中心――ということは空虚な求心点――として世界の諸相が描かれ、それが全体として調和的世界を形作っている。

日本人作家で、ヨーロッパ作家のように現代思想に殉ずることができる者はほとんどいない。日本人作家に思想が欠けているわけではない。日本の作家の思想は根源に向かうことが多いだけのことである。どんなに社会が変化しても、普遍的である根源的思想を捉えようとする。循環的世界観はその一つの典型だ。欧米人が考えるより日本人作家の思想基盤は強固であり、傲慢ですらある。

藤田はフランス人画家としても、日本人画家としても評価することができる。ただ藤田の絵画思想ははっきり日本人のものだ。彼は欧米絵画思想に呑み込まれなかった。最後まで日本人的思想基盤を持ち続けた。それが藤田の絵がいまだに高い独自性を保っており、魅力が色あせない理由である。二十世紀前衛絵画の暴風雨のまっただ中にいた画家だが、藤田の絵は初期から晩年まで一貫している。

鶴山裕司

(2018/05/10)

■ 藤田嗣治関連の本 ■

■ 鶴山裕司さんの本 ■

■ 金魚屋の本 ■