No.094『マルセル・デュシャンと日本美術』展

於・東京都美術館

会期=2018/10/02~12/09

入館料=1200円(一般)

カタログ=3000円

『マルセル・デュシャンと日本美術』展という、東博としては珍しい、ちょっと混ぜ物臭い展覧会でありました。デュシャン展を開催するのは難しい。ダ・ヴィンチやミケランジェロらの古典作家なら仕方ない面があるが、現代作家では異例なほどデュシャンの作品数は少ない。加えてデュシャン代表作は二点しかなく、フィラデルフィア美術館にあって移動はほぼ不可能である。デュシャン作品とデュシャン以降の現代美術をじっくり見たいなら、ビューンとアメリカまで飛んでいって、フィラデルフィア美術館とロイド・ライト設計の傑作、逆さ巻きウンチ型のグッゲンハイム美術館を巡るのが手っ取り早い。

とはいえデュシャン展である。MUSTで見に行かなければならないのでした。一度でも現代美術、前衛美術に魅了されたことがある人なら、デュシャンがいかに偉大な作家であるのかが骨身に沁みてわかっているだろう。現代美術知恵熱が醒めてもデュシャンは別格だ。美術史は〝デュシャン以前と以降〟に分かれるほどこの作家の仕事は重要である。その影響は全世界に及ぶ。ついこの間まで生きていた人だがほとんど神話だ。

で、人生の詳細までわかっている現代作家の場合、時間が経つにつれ、どこかで神話のボロが出て来るのが普通だ。しかしデュシャンは色あせない。むしろ時間が経つにつれてさらに神話が増している。

デュシャンの偉大さは、ちょっと乱暴に整理すれば以下の二点に集約できる。

(1) 前衛と呼ばれる芸術革命は、一回限りであることを完全に貫徹したこと

(2) 資本主義的欲望(俗に言えばお金)と完全に無縁であったこと

まだ若く、新しいことをやってみたいと意気込む苦労知らずの作家は、美術家であるか文筆家であるかを問わず誰も為したことのない前衛を夢見ることがある。しかし現実にはほぼ不可能だ。デュシャン以降の前衛美術家は未踏の表現領域を探し求めるようになるが、まだ試みられたことのない主題・技法は意外なほど少ない。そのため白紙の表現領域を見出すと、ずっとそこに留まって創作を続けるようになる。

もちろん作品は作家の執着(オブセッション)と深く結びついており、個々の作家に即した慎重な評価が必要だ。しかしこれも乱暴に言えば、前衛=革命を継続できないことはウォーホール以降のポップ・アートを見れば一目瞭然だろう。

資本主義的欲望=お金と無縁であるのはさらに難しい。いわゆる純文学系の文筆家や美術家は、お金のために創作するのではないと、どこかで考えている。でも当然だが生きてれば食っていかなければならず、必ず「でもしかし」になる。年を取れば取るほど「でもしかし」は重くなる。

当たり前だが霞を食って生きてゆくことはできない。子供が文筆家や画家になりたいと言い出すと、たいていの親は「夢見てんじゃねーよ、公務員になれ」と叱ったりするが、特別な才能が必要な狭き門だからという理由だけではない。現実の厳しさを知らない子供の社会性の欠如をたしなめているのだ。

ただま、芸術家がお金を嫌うのは、お金、具体的にはクライアントの要請によって自らの表現欲求が歪められることがあると考えるからである。この思考パターンは近現代のものであり、中世の作家はクライアントの要請で仕事をして高いレベルの作品を残しているわけだから、無条件で正しいとは言えない。しかし前衛となると話は別である。

前衛とは大衆作家とその受容者がAというレベルに留まっている時に、A’、A”と将来のヴィジョンを先取りした作品を生み出す者に与えられる呼称である。必然的に既存制度の破壊者となり、穏健なステータス・クオーに満足する社会の反逆者となる。つまり前衛=反逆者が社会から認められ裕福になるのは絶対矛盾である。社会が諸手を挙げて賞賛を贈ってきたら、「ああ自分は前衛ではないんだな」と考えた方がいいほどだ。しかも前衛作家の活動を保証するものは何もない。未来を先取りしているのだから当たり前だ。真の前衛は、まったく社会から評価されないのを覚悟の上で創作活動を続けなければならない。フツーは不可能ですね。

しかしデュシャンは前衛作家であり、かつまったくお金とは無縁に前衛創作活動を続けられた唯一の作家である。もちろんそこにはデュシャンが生きた二十世紀初頭の社会情勢、彼の個人的生活環境、それに言うまでもなくデュシャンの高い知性が複雑に絡み合っている。

加えてデュシャンは自らの芸術が、将来の美術界に決定的影響を与えるだろうことを意識していた。芸術家はすべからく根拠のない自信家だが、デュシャンほど自らの芸術に自信を持ち、その予想が的中した作家はいない。デュシャンほどインディペンデントに創作活動を続け、生前より死後にその仕事の評価が高まった作家はいない。ほとんど預言者である。

デュシャンは前衛作家にとって一つの理想だ。前衛作家なら誰だって金のことなど気にせず仕事をして一定の評価を得たい。デュシャン以降の前衛は例外なく彼を理想として仰ぎ見ている。アイドル=イデア、つまりは決して近づくことのできない理想である。

昨年サザビーズのオークションで一億五千万円で落札されたバンクシー作品が、落札直後に額縁に仕込まれていたシュレッダーで三分の一くらい切り刻まれるという楽しい事件が起きた。アート作品がニューヨーク市場で評価を得ると、値段が数桁跳ね上がるのは常識だ。富豪たちの投機対象になるのである。バンクシーはそれにNOを突きつけたのだった。デュシャン的に自分たち(バンクシーは覆面アーチスト集団だから)の作品の値段が上がることを予想し、そこに冷や水を浴びせかける方法をあらかじめ用意していたわけだ。これもデュシャンへのオマージュと呼べるだろう。

ただ匿名アーチストというところはなかなか微妙で、バンクシーは〝美術に関しては〟非営利を貫いている面がある。美術家として姿を現して美術に専念すると、なかなかああはいかない。バンクシーがずっと今の姿勢を貫けるのかどうかもわからない。資本主義的欲望=金の否定は逆説的に、そこにとらわれていることを示している。デュシャンのようにスマートに、「んなもん知らん」ですり抜けるのは難しい。

シュレッダーにかけられたバンクシー作品は、美術館に納まらなければ次に市場に出る時に、最初の落札価格を大きく上回るのは確実である。現代美術はハプニングまで含んでいる。所蔵者は遠隔操作可能な電池を取り外したが、額のシュレッダーは当然そのままだ。作品の一部だからである。皮肉だがあのバンクシー作品はシュレッダーにかけられて完結し、さらに現代美術としての価値を高めたとも言える。

ただ会場にいた人たちの、シュレッダーで作品が切られ始めた時の驚いた顔はなかなかの見物でしたな。現代美術が好きなら滅多に見られない楽しいパフォーマンスが始まったことを瞬時に理解できたはずだ。作品価格しか気にならない人でも価値を生み出す仕組みは知っておいた方がいい。作品が刻まれたら驚くのではなく拍手するのが正解である。そうなればバンクシーはちょっとガッカリしたでしょうけど。

『デュムシェル博士の肖像』

油彩、カンヴァス 縦一〇〇・三×横六五・七センチ 一九一〇年 フィラデルフィア美術館蔵(アレンズバーグ コレクション)

マルセル・デュシャンは一八八七年(和暦では明治二十年)にフランス西部のノルマンディー地方の小村、ブランヴィル=クルヴォンで生まれた。父ウジェーヌは公証人だが芸術に理解のあった人で、二人の兄のジャック・ヴィヨン、レイモン・デュシャン=ヴィヨン、それに妹のシュザンヌもアーチストになった。母ルーシーが多額の持参金を持ってウジェーヌと結婚したため、デュシャン家は比較的裕福ないわゆるブルジョワだった。

十五歳の時に初めて油絵を描いたがアカデミックな絵画教育は受けていない。作品を見れば一目瞭然だが、初期のデュシャンが最も影響を受けたのはセザンヌである。セザンヌの緑色に魅了されたようだ。セザンヌは様々な先駆的試みを行った画家だが、その魅力の中心になっているのはセザンヌ・グリーンとでも呼ぶべき緑色である。一定した色づかいなので意識的に独自の緑色を使っていたことは明らかである。ただ多くの画家がセザンヌ・グリーンに魅了されたがほとんど再現できていない。これも絵画史上の謎の一つである。

デュシャンのセザンヌ・グリーンは他の追随者のような嫌味が少ない。色を似せることに血道をあげたというより、セザンヌの世界観の再現を企図したようだ。そのためじょじょに透明感の高い緑色に変化している。もちろんセザンヌ信奉者に留まっていれば今日のようなデュシャン評価はない。ただ初期油絵の完成度は高く多くの作品を描いたはずだ。しかし残っている作品は少ない。いつのまにか失われてしまったというより、デュシャンのことだから必要な作品だけ残してあとは処分してしまったのだろう。客観的に知的判断を下せるのがデュシャンである。

『デュムシェル博士の肖像』は二十三歳の時の作品でセザンヌ的な色づかいだが、すでにデュシャンの独自性が表れている。博士の手が発光している。この絵についてデュシャンは「「奇跡的なもの」への欲求以外に、明確な意味も説明もありません」と語っている。

意欲的前衛作家は超越的表現を求める。文字だが文字を超えるような表現、絵だが絵を超えるような表現である。しかし現実には不可能だ。いずれかの時点で文字や絵具といった、現実的で具体的なマテリアルと折り合いを付けなければならない。

デュシャンも美術の技法やマテリアルと折り合いをつけてゆくわけだが、最後まで「「奇跡的なもの」への欲求」を手放さなかった。それが既存の美術を破壊する美術、美術というジャンルを超えて人間の認識全体を変えてしまうような美術を生んでいった。

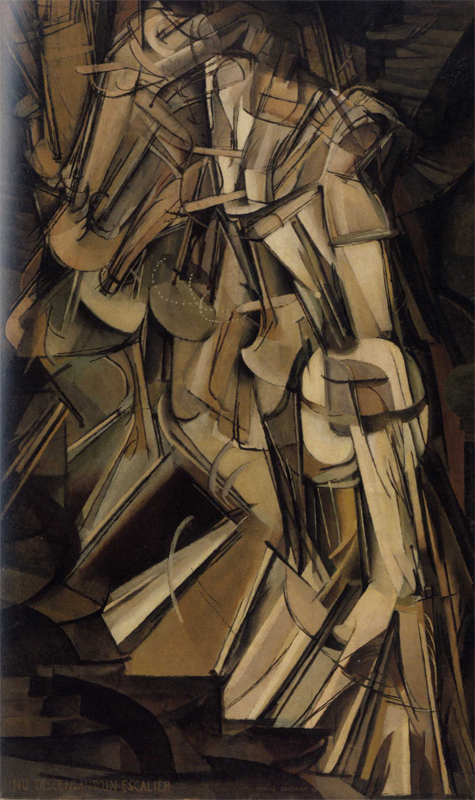

『階段を降りる裸体 No.2』

油彩、カンヴァス 縦一四七×横八九・二センチ 一九一二年 フィラデルフィア美術館蔵(アレンズバーグ コレクション)

デュシャンは一九〇四年に、すでに画家として活動し始めていた二人の兄を追ってパリに出た。ジャック・ヴィヨンとレイモン・デュシャン=ヴィヨンはキュビズム・グループに属しており、デュシャンもこの前衛グループに加わることになった。『階段を降りる裸体 No.2』はキュビズム時代の代表作の一つである。セザンヌ・グリーンは姿を消し、絵は黒と茶色系のモノトーンに変わっている。デュシャンはすでに絵画の色彩表現に興味を失っている。

キュビズムはピカソやブラックが始めた前衛絵画である。それまでの絵画は一方向からの視点で描くのが絶対規則だったが、ピカソやブラックは一つの画面に、多方向から見た人や物を描いた。ダダやシュルレアリスムといった二十世紀前衛絵画の嚆矢となったキュビズムは具象抽象から始まったのである。この手法の祖はセザンヌで、テーブルの上に置かれた果物を多方向から描いた。画家は絵のプロであり当然セザンヌ絵画の秘密を知っていた。

ただキュビズム絵画のほとんどが静物であるのに対し、デュシャンは絵で動きを表現しようとした。「私の絵画は物体を表しているのではなく、抽象を表現しています。「階段を降りる裸体」は運動の抽象なのです」と語っている。

デュシャンはデッサン類だけでなく文字による創作メモも残したが、そこから人体の動きを詳細に観察し抽象化した上で『階段を降りる裸体』を制作したことがわかる。動いている瞬間を捉えた作品はそれまでもあったが、動きそのものをアートに取り入れたのはデュシャンが初めてだろう。この試みは持続し、『ロトレリーフ(光学円盤)』(一九三五年)などの作品を作っている。円形の厚紙にリトグラフで模様を印刷した作品で、「蓄音機の上で(中略)ゆっくりと回転させると、たちどころに立体的な像が現れる」とデュシャンは書いている。当時『ロトレリーフ(光学円盤)』をアート作品と認めた者はごく少数だった。カルダーのモビール(動く彫刻)の先駆となった作品である。

ただデュシャンの抽象化への指向は、スーラ―らが風物を光の点(点描)に還元して表現したような〝新しい絵画技法〟に留まるものではなかった。抽象的具体物を〝器官〟と呼び、事物、情念、観念が複雑に絡み合った有機体を表現しようとした。

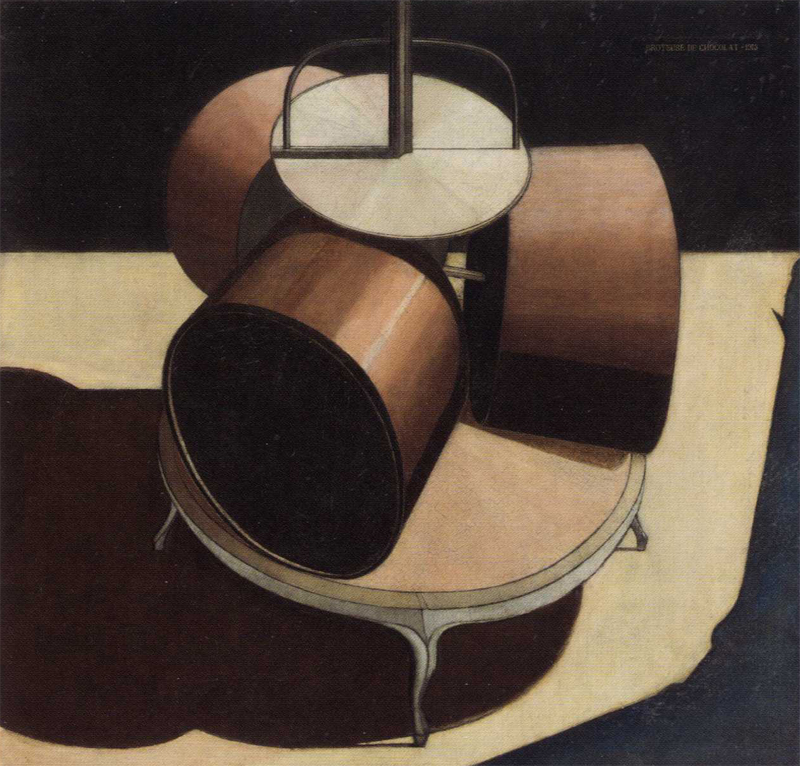

『チョコレート摩砕機 No.1』

油彩、カンヴァス 縦六一・九×横六四・五センチ 一九一三年 フィラデルフィア美術館蔵(アレンズバーグ コレクション)

一九一〇年代の短期間に、デュシャンは生涯に渡って彼の芸術を規定する独自の作品(アイディアを)次々に生み出していった。最初に描かれた(作られた)のが『チョコレート摩砕機』である。『階段を降りる裸体』のような絵画らしい具象抽象技法は消え失せ、ルーアンの菓子店のショーウインドウに展示されていた工業用ココア摩砕機が忠実な具象画として描かれている。

『チョコレート摩砕機』を見て、当時デュシャンが何をしようとしていたのか理解できた者はいないはずである。好意的に見ても、人や自然ではなく、工業製品に美を見出した作品くらいにしか捉えられなかっただろう。

ただデュシャンは『チョコレート摩砕機』を端緒に壮大な作品を構想していた。『チョコレート摩砕機』を描くことで初めて自らの構想の全体像を掴んだのだと言っていい。デュシャンは極度に観念的な作家だがアーチストである。常にアート作品が観念に先行する。デュシャンの中で『チョコレート摩砕機』は動いており、他の器官と結ばれた有機体として機能していた。それをデュシャンは既存のアート技法に囚われることなく、最も適切で効果的なマテリアルを使って表現した。

『彼女の独身者たちによって裸にされた花嫁、さえも(大ガラス)』

油彩、ワニス、鉛箔、鉛線、埃、ガラス板 縦二七七・五×横一七七・八×厚さ八・六センチ 一九一五-二三年 フィラデルフィア美術館蔵(キャサリン・ドライヤー コレクション)

デュシャンは八年をかけて『彼女の独身者たちによって裸にされた花嫁、さえも』――通称『大ガラス』を制作した。ガラスの上に絵を描くこと自体は昔から行われていた。民間宗教用だがルーマニアのガラスのイコンなどがすぐに思い浮かぶ。ただ本職の画家が『大ガラス』のような巨大な作品を作ったのは初めてである。また『大ガラス』は必ずしも奇をてらった表現ではなかった。

『大ガラス』は二面から構成され、上部が「花嫁」、下部が「独身者」のエリアである。花嫁が上にあるのはデュシャンにとって女性が聖なる存在だからである。聖なる至高の花嫁は下部の独身者の欲望(リビドー)を喚起し、チョコレート摩砕機を始めとする器官を動かしてそれを吸い上げる。雲のようにたなびく花嫁の欲望は独身者たちのリビドーによって浸食され裸にされるわけだが、花嫁と独身者たちは交流しながら隔離されている。『大ガラス』は男と女という原理的存在の欲望によって動く器官(装置)なのだ。

こういった説明は恣意的なものではなく、デュシャン自身が書き残したメモに沿っている。デュシャンは『大ガラス』の創作メモ類を『グリーンボック』などにまとめた。一九四〇年代の書簡では「ガラスは、決して具体化しなかった、可能なかぎり非形態的「文学」のテクストを伴っていなければならかったのです。そして、目にはガラス、耳にはテクストというふたつの要素と理解力とが相互に補完し、とりわけそれらがお互いに美学 = 造形的にあるいは文学的に具現化するのを妨げなければならなかったのです」と書いている。

『グリーンボック』も『大ガラス』の作品の一部である。デュシャンは厳密な抽象的思考によって『大ガラス』を構想したが、『大ガラス』はアートと文学の中間、観念と具体物の中間にある。花嫁と独身者が交流しながら断絶されているように、『大ガラス』はアートと文学、観念と具体物の間に漂っている。透明なガラスはその全体的表象である。またデュシャンは『大ガラス』は未完だと語った。必ずしも完成しなかったという意味ではない。運動体として構想された『大ガラス』に完成はないのである。

もちろんデュシャンの『大ガラス』の意図は、芸術に興味のない人たちにとってはほとんど狂人の戯言に近いだろう。ただ『大ガラス』は美術に決定的影響を与えた。二千年近く続くアート史においてコペルニクス的転換をもたらしたと言っていい。

展覧会では「美術は見るんじゃない。考えるんだ。」というコピーが掲げられていた。美術の鑑賞はずっと鑑賞者の感性に委ねられてきた。アートを見てどんな感想を持ってもよかった。もちろんこの原則はデュシャン作品にも当てはまる。しかしデュシャンは見る者にアートとは何か、これはアートなのかと考えさせる作品を意図的に作り出した。

誤解を恐れずに言えば、『大ガラス』は大傑作であり取るに足りない作品でもある。デュシャン好きは『グリーンボック』まで一生懸命読むわけだが、ここまで考えたからこの高いレベルの作品と感嘆することもできるし、ここまで考えたのに現実はあの『大ガラス』かと嘆息することもできる。ただデュシャンの意図を知らなくても『大ガラス』は異様だ。素材の使い方もガラスに描かれた絵(器官)も尋常ではない。それは見る者に首をかしげさせ考えさせる。デュシャンはコンセプチュアル・アートの始祖でもある。

なお展覧会では東京大学駒場博物館所蔵の『大ガラス』が展示されていた。『大ガラス』のレプリカは東大版の他にストックホルムとロンドン版があり、後者二点には「原本通り」というデュシャンのサインが入っている。しかし東大版はデュシャン死後に完成したのでサインはない。またレプリカ三点はオリジナルと同じではない。

『大ガラス』のオリジナルはキャサリン・ドライヤーが所蔵していたが、運搬中に割れてしまった。デュシャンは「ひび割れが美しいのだ」とうそぶいて破片を集めて修復し、割れた本体を二枚のガラス板に挟んで金属フレームで固定した。現在はフィラデルフィア美術館所蔵だがデュシャン自身の修復作品であり、現状維持で大切に保管しなければならないためフィラデルフィアから動かせない。

それにオリジナル『大ガラス』は単なる修復作品ではない。手を加えている。デュシャンは上下部分のひび割れを連続させるために割れ目の線を描き込んだりした。またデュシャンはハプニングによっても新たなアート思考を生み出せる作家だった。

『大ガラス』修復ではオリジナルを二枚のガラスに挟んだこと――つまりこれ以降加筆も訂正もできない客体となり、作品が封じ籠められたことが重要である。『大ガラス』はデュシャン自身の手でセミ・レディメイド化されたわけである。

『泉』(レプリカ、オリジナルは1917年制作だが失われた)

磁器製小便器 縦三〇・五×横三八・一×奥行き四五・七センチ 一九五〇年 フィラデルフィア美術館蔵

『泉』は第一次世界大戦の騒乱を嫌って、デュシャンがアメリカに滞在していた時の作品である。アメリカでデュシャンのパトロン兼コレクターになったのはキャサリン・ドライヤーやアレンズバーグ夫妻だった。アレンズバーグはコレクターというだけでなく当時のアメリカ美術界を牽引する存在であり、独立美術協会の理事を務めていた。

一九一七年四月に会費を払えば誰でも出品できる最初のアンデパンダン(独立美術協会)展が開催されたが、展示委員会の責任者は圧倒的美術先進国からやって来たデュシャンだった。このアンデパンダン展に、デュシャンはR・マットの偽名で『泉』と名付けた男性用小便器を彫刻作品として出品した。

当然のことだがこれがアートなのかという議論が展覧会役員の間で起こった。デュシャンは素知らぬ顔で展示の評決をとり、その結果『泉』の展示は否決された。ただジャーナリズムがスキャンダルとして取り上げ、アメリカ写真アートの祖、アルフレッド・スティーグリッツが雑誌掲載用の写真を撮っている。ただその後オリジナルは行方不明になってしまった。

事の経緯を辿ると『泉』はデュシャンとアレンズバーグによって周到に仕組まれたスキャンダルである。便器を『泉』と名付けて彫刻作品として展覧会に出品するのは、誰が考えても挑戦的で挑発的だ。ただデュシャンの場合、それは思いつきのいたずら半分の試みではなかった。

普通に考えれば便器は汚いものであり、美しくあらねばならない(という常識的通念を持つ)美術から一番遠い。しかし実用のために大量生産された物は、用途を忘れてそのフォルムだけ見れば機能的で洗練されている。デュシャンが狙いすましたスキャンダルを起こしたのはアートを巡る通念を破壊するためである。レディメイド、そしてポップ・アートの大量複製芸術という概念(コンセプト)は『泉』から始まる。

『パリの空気 50cc』

ガラス製アンプル 縦一三・三×横六・四センチ 一九一九年 フィラデルフィア美術館蔵(アレンズバーグ コレクション)

ではどんな物でもレディメイドになり得るのか。間違いなくなり得る。なんでもレディメイドとして提示し、アートだと主張することができる。便器より美しく面白い既製品、もっと醜く汚く、スキャンダルとなるような物はいくらでもある。しかし革命は――アートを巡る人間の認識を変える革命は、一度限りだ。二度、三度と革命をなぞるのは堕落である。永久革命は起こり得ない。

『パリの空気 50cc』はデュシャンが一九一九年にパリに滞在した際に、薬品を入れるガラスアンプルの中身を抜いて空にし、空気(パリの空気)だけが入った状態でガラスを溶かして封印した作品(アレンズバーグへのお土産)である。こういった作品をデュシャンはセミ・レディメイドと呼んだ。手を加えたレディメイドという意味である。

ただレディメイドもセミ・レディメイドも、デュシャンはほとんど最低限の点数しか作らなかった。意外なほど数の少ないレディメイド、セミ・レディメイド作品には、それぞれ異なる、だが既存のアート概念をひっくり返すための意図が込められている。しかし決してダラダラ繰り返さない。革命は、前衛は一度限りの投機なのである。

『マルセル・デュシャンあるいはローズ・セラヴィの、または、による(トランクの中身)』

一九三五―四一年、一九六三―六五年(中身)、シリーズF、一九六六年版 フィラデルフィア美術館蔵

第二次世界大戦が勃発するとデュシャンはアメリカに移住して市民権を取得した。デュシャンは既存概念の破壊者であり、新たな概念の創始者だったが政治にはまったく興味を示していない。政治的動乱は人間の生死を左右する一大事である。しかし社会を変える持続的かつ本質的原動力は人間の内面変化にあり、それを起こすのが芸術である。芸術には現実世界を変える力があると確信できなければ、芸術家の矜恃は半減するだろう。

第二次世界大戦後のデュシャンの仕事は〝箱〟に表象される。『大ガラス』を頂点としてデュシャンはその後大作を発表しなかった。デュシャンが始めたコンセプチュアル・アートやレディメイドはじょじょにその先駆性が浸透して彼の評価は高まっていた。しかし前衛の先駆者デュシャン注がれる熱い視線とは裏腹に、彼はいっこうに新しい仕事を始めなかった。自分に向けられた期待を意識しながらひたすら過去に向かうような箱を作り続けた。

デュシャンは『大ガラス』の創作メモを集めた『グリーン・ボックス』を作った。この他にも『1914年の箱』、『1932年のボックス』、『不定法にて(ホワイト・ボックス)』、『ドン・ペリニヨンの箱』などの創作メモボックスを作っている。『マルセル・デュシャンあるいはローズ・セラヴィの、または、による(トランクの中身)』――通称『トランクの箱』は、レディメイドを含むデュシャンの全作品のミニチュア・レプリカを納めた箱である。いわば作家自身によるデュシャン全集だ。

戦前の創作メモをまとめた箱や過去作品――デュシャンがオーソライズした作品で、それぞれが一回限りの試みなのでその数は意外なほど少ない――のミニチュアを入れた箱(箱といってもかなり大きい)の制作は、当時の人たちにデュシャンがもう現役アーチストではないことを印象づけただろう。その本当の意図に気づいたのは、デュシャンの身近にいたほんのわずかな人たちだけだった。

デュシャンは『トランクの箱』を作るためにジョゼフ・コーネル(草間彌生さんの元彼ですね)を雇ったが、この経験にインスピレーションを得たコーネルは、様々な物を封じ込めた箱作品を作るようになった。デュシャンにとって箱は知的作業であり、根源的時空間を作り出すための装置だった。コーネルは後者に刺激を受けたのだった。

デュシャンは一九六八年に亡くなった。彼の仕事の評価は高まっていたが、当時正確な全貌がわかっていたわけではない。また創作メモをまとめ、作品全集を作るのは普通は出版社などの仕事である。デュシャンは自己愛の人であり、リタイアして趣味的手仕事に没頭していると思われても仕方がなかった。しかし首を傾げる者が多かった。

デュシャンは尋ねられればインタビューなどで作品について語ったが、作品の価値や評価については冷たく突き放していた。戦後若手アーチストの間で、神話的前衛作家として評価が高かったがまったく仕事をしようとしないデュシャンをアート界から追放しようという署名運動が起こったが、デュシャンは賛成と署名している。

二次大戦後のアートシーンは活況を取り戻していた。ピカソやダリなどはすでに巨匠で高値で作品が取引されていた。しかし巨匠の一人で仕事をすれば高値がつくはずのデュシャンはアートシーンを無視していた。デュシャンが激しく批判されたのは、俗な欲望を冷笑するようなその姿勢が多くの人々を苛立たせたからだという面が確実にある。カバンヌによるインタビューで、「お金はわたしの頭の上を通り過ぎていった」とデュシャンは語っている。前衛の親玉がそんなふうだと後進の者は困ってしまう。またデュシャン信奉者の瀧口修造が詩壇と距離を置き、アートに深く関わりながら金銭とは無縁だったのは、彼がデュシャン的前衛を的確に理解していたからである。

デュシャンが創作メモや作品全集の箱を作ったのは、もちろん基本的には過去の総括のためである。ただそこにはデュシャンならではの将来を見通すヴィジョンがあった。『トランクの箱』には『泉』や『パリの空気 50cc』のミニチュア・レプリカも入っている。普通なら冗談のような作品で、ほっておけばよほどの好事家しか記憶しないはずだ。しかしそれらはデュシャンにとって、一度限りのアート革命を賭けた重要な仕事だった。彼はそれを深く刻印して人々に記憶させる必要があった。

デュシャンは『トランクの箱』と創作メモボックスによって、彼が為したアート革命を物とテクストから辿れるようにした。普通のアーチストのように一点物の作品にこだわることなく、作品の意義を正確に物(複製ミニチュア)と文字で残そうとしたのである。傲慢なほどの自信がなければできない。もちろん彼の仕事が評価されるかどうかの保証はなかった。しかしデュシャンのヴィジョンは正しかった。わたしたちは現代アートの祖として今もデュシャンの仕事を検証し続けている。

また『大ガラス』を二枚のガラス板で封じ込め、アレンズバーグが何かを入れた紐玉を封じ込めたセミ・レディメイド『秘めた音で』(一九一六年制作、何が入っているのかは今も不明である)を作った頃から、デュシャンにとって箱は新たな表現インスピレーションの源だった。ティニー夫人らほんの一握りの人にしか制作していることを知らせず、死後公開された『遺作』は箱である。

『与えられたとせよ 1.落ちる水 2.照明用ガス』

ミクストメディア・アッサンブラージュ 一九四六―六六年 フィラデルフィア美術館蔵

『与えられたとせよ 1.落ちる水 2.照明用ガス』――通称『遺作』は死の直前にデュシャン自身によってその存在が関係者に明かされ、フィラデルフィア美術館に寄贈されることになった。扉はスペインのカタルーニャで入手したもので、二つの覗き穴が穿たれているのでセミ・レディメイドである。

穴から覗くと、左手にアーク灯を掲げたヌードの少女が横たわっているのが見える。背景の風景の滝は光の操作で水が流れているかのようだ。観念(コンセプト)として捉えれば、この作品が至高の花嫁と独身者から構成された『大ガラス』の立体版であり、その発展系であるのは明らかである。覗くこと、閉じられ手を触れられないこと、導きの光があり、水が流れる土地であること、性的イメージがメインであることなど、デュシャン芸術の総決算にふさわしい作品である。

実物を見れば一目瞭然だが、極めてリアル――ということは入念に周到に計算され、各パーツが配置された作品だ。『大ガラス』が目に焼き付いていた者は、デュシャンがその後半生すべてを費やした大作が、『遺作』のような立体的かつ具象的で、全体としては抽象観念的な作品になるとは予想できなかっただろう。デュシャンは同じことを二度繰り返さない。二十世紀芸術の真の前衛である。

いつの時代でも前衛は厳しい。強い使命感と矜恃が必要だ。たとえ期待したような評価が得られなくても、自らの芸術ヴィジョンを貫く必要がある。美術館は美術の墓場だから、功成り名を遂げた人たちの栄光が目立つ。しかし創作者なら作家の初期から晩期までの仕事を辿り、その苦難をも肉体的に感受する必要がある。見て考えて自分なりの答えを出すことを促すデュシャン芸術は、芸術前衛を考えるのにうってつけの作品でありテクストである。

なお展覧会には「400年前のレディメイド」のコーナーが設けられ、伝千利休作の竹花入や長治郎作の楽茶碗などが展示されていた。でもま、僕が指摘するまでもなく、これらはデュシャン的文脈でのレディメイドではない。デュシャンのレディメイドは基本的には西洋美術史上における一度限りの革命である。それまでの美術の概念を揺さぶり変えた。しかし茶人や貴人らが、職人が作った多くの物の中から優れた物を選んだからといって、それをレディメイドと呼ぶことはできない。

優れた目を持った茶人や貴人が選んだ御道具類はどこか懐かしい。日本人にとって根源的な何かを喚起する物が選ばれている。これらの茶道具類が有している観念の質は、むしろ『大ガラス』や『遺作』で表現された観念に近い。超前衛芸術に見るが、『大ガラス』や『遺作』は男女や性といった、人間にとっての根源的観念に基づく作品だからである。

鶴山裕司

(2018/05/11)

■ マルセル・デュシャン関連の本 ■

■ 鶴山裕司さんの本 ■

■ 金魚屋の本 ■