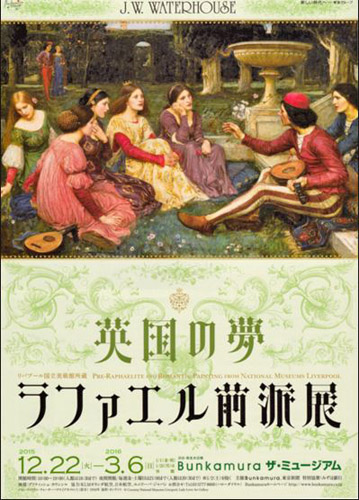

於・Bunkamura ザ・ミュージアム

会期=2015/12/22~2016/03/06

入館料=1500円(一般)

カタログ=2300円

日本語ではラファエル前派の名称で定着しているが、英語ではPre-Raphaelite Brotherhoodで「ラファエル以前(回帰派)兄弟団」である。名称の由来になったラファエロ・サンツィオ(一四八三~一五二〇年、英語読みではラファエル)は、ミケランジェロ、ダ・ヴィンチと並ぶイタリアルネサンスの巨匠である。ラファエロは古典主義絵画を完成させた。ラファエロ以降のヨーロッパの画家たちは、アカデミー教育などにおいてじょじょに彼の作品や技法を規範とするようになっていったのである。ラファエル前派の芸術家たちは、当時主流だったラファエロ式アカデミー絵画教育に反発し、ラファエロ以前、つまり中世や初期ルネサンス絵画への回帰を提唱したのである。

ラファエル前派は一八四八年九月に、ロイヤル・アカデミー付属美術学校の学生だったダンテ・ゲイブリエル・ロセッティ、ウィリアム・ホルマン・ハント、ジョン・エヴァレット・ミレイの三人が中心となって結成された。兄弟団(Brotherhood)という言葉には秘密結社的なニュアンスがある。秘密めかしたのは、彼らがアカデミーに属しながらその方針に反旗を翻したからである。それほど当時のアカデミーの力は強かった。また当時降霊術などの神秘主義が流行していたからでもある。茫漠としたものだが神秘主義的な雰囲気は後々までラファエル前派の作家たちに残った。

しかしいつの時代でも、どの国でも学生たちの行動などあやふやなものである。反アカデミーを掲げたにもかかわらずハントとミレイはアカデミーに出品し続けた。一八五三年にはミレイがロイヤル・アカデミーの准会員に選出された。これにより初期ラファエル前派グループは解体したがロセッティだけは反アカデミーを掲げ続けた。ロセッティの周囲にはエドワード・バーン=ジョーンズやウイリアム・モリス、アーサー・ヒューズらの若い画家たちが集まり始めた。ややこしいが彼らは後期ラファエル前派と呼ばれる。中でもバーン=ジョーンズが後期ラファエル前派の精神的支柱だった。

ただ絵画や文学におけるイズムもまた、後の時代から見ればあやふやである。反アカデミズムの姿勢(思想)を中心に考えれば、ラファエル前派の正統的メンバーはロセッティやバーン=ジョーンズらである。しかしラファエル前派と積極的に関わらなかったフレデリック・レイトンやジョン・ウイリアム・ウォーターハウスらも広い意味でのラファエル前派の画家たちだろう。十九世紀から二十世紀初頭にかけてのイギリス絵画界はフランスを中心とするヨーロッパ大陸の新動向を横目で眺めつつ、独自の道を歩んでいたのである。

言うまでもなくヨーロッパで産業革命をリードしたのはイギリスである。スペイン、ポルトガル、オランダが始めた大航海時代に大きく後れを取ったにもかかわらず、圧倒的な富と新技術をもって最終的に世界の海を制した。広大なインドを植民地化し、阿片戦争で清朝に勝利して日本を含む列強諸国による中国大陸植民地化の道を拓いた。現代にまで続く欧米の政治・軍事的優位はこの時代に決定的になった。このイギリスが世界の覇者となった時代の国王がヴィクトリア女王(在位一八三七~一九〇一年)である。ラファエル前派はヴィクトリア朝、つまりイギリス全盛期に花開いた絵画運動である。

今とは比べものにならないが、十九世紀中頃の世界は以前より格段に狭くなっていた。明治維新による日本の開国で浮世絵や漆器、陶器などが大量にヨーロッパにもたらされるようになった。それは主にフランスでジャポニズム(日本趣味)と呼ばれるブームを巻き起こした。中でも遠近法を使わない日本の浮世絵は古典絵画からの脱却を目指していたフランスの画家たちに大きな影響を与えた。タゲレオタイプの写真機の発明により、現実を忠実に模写する古典絵画の意義が失われ始めていた時期でもあった。彼ら新たな絵の担い手たちは印象派と呼ばれる。人や物の忠実な模写ではなく、作家の印象(思想)を絵画として表現しようとしたのである。当初は激しい批判にさらされたが印象派の方法は現在の絵画の基本である。美大などは別として義務教育では先生は古典派的模写を奨励しない。生徒の心の赴くままに絵を描くよう指導している。

ラファエル前派の時代、すでにフランスでは印象派の絵画運動が始まっていた。古典絵画の様式や技法を否定(超克)した印象派がダダイズムやシュルレアリスムといった、現代にまでつながるアートの基盤を作った。しかしイギリスの画家たちは印象派の動向を知りながらほとんどそれを無視した。影響されなかった。その背景にはイギリスこそが世界の政治・経済・文化の中心だという、当時のイギリス人の強い自負(イギリス中華主義思想)があるだろう。

現代から見ればラファエル前派の神秘主義的写実絵画は一種の揺り戻しである。しかし人間の力で現実世界を光と色に解体するのではなく、現実世界(リアリズム)の中に人智を超えた奥深い神秘を見出そうとするヴィクトリア朝の芸術は今日に至るまで世界中で強い影響を与えている。二十世紀半ば頃から世界を席巻する具体(具象)的だが神秘的力を持つキャラクター(ヒーロー・ヒロイン)たちは、ヴィクトリア朝文化が生み出したものである。

ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティ作『シビラ・パルミフェラ』

油彩・カンヴァス 一八六五~七〇年 縦九八・四×横八五センチ

今回はわずか二点しか来ていなかったが、なによりもロセッティが見たくて僕は展覧会に行った。『シビラ・パルミフェラ』はアレクサ・ワイルディングという女性がモデルである。ほかのモデルを使って描いた絵を見ても、卵型をして少し顎が張った女性がロセッティの好みだったようだ。このロセッティの女は目の中に残る。豪華な服を着た髪の長い美女で、背景にはゴテゴテとした描き込みがある。乱暴なことを言えば、成金趣味的で思わせぶりな美女がロセッティの描く女だ。しかしロセッティの絵の中の女はなぜかひどく懐かしい。このような女性像は、遠い遠い過去になってしまったということだろう。

『シビラ・パルミフェラ』の女の背後には、左側に目隠ししたクピド(ローマ神話の愛の神)と右側に髑髏が描かれている。図像学的に分析すれば愛は盲目であり、それは死と隣り合わせであることが示唆されている。また女の左肩には蝶が飛んでいる。これは霊魂を象徴する。このような思わせぶりな象徴は、ラファエル前派が規範とした中世や初期ルネサンス絵画には登場しない。もう少し正確に言うと中世や初期ルネサンス絵画の図像の多くにも不思議なイメージが現れる。しかしそれらはロセッティの時代には、すでに何を意味しているのかわからなくなっていた。ロセッティらはそれらを雰囲気として感受することで、古代的神秘の雰囲気をまとった、だが過去のどの時代にも存在しなかった女性たちを絵の中に出現させたのである。

ロセッティは詩人でもあり、日本では蒲原有明が積極的に作品を翻訳した。有明がロセッティに惹かれたのは理由がある。有明は日本の初期象徴主義詩人として知られるが、その象徴主義理解は不完全だった。象徴主義に茫漠としたあこがれを持っていたが、正確には理解し得なかった。彼のような人にはロセッティのアトモスフィア象徴主義が肌に合ったのだろう。また有明は、彼なりの理解で日本語の古語・稀語に象徴主義的な意味合いを持たせた。それらが希薄化して北原白秋らの音韻中心の象徴主義詩(あくまで日本の)が生まれた。ロセッティらの象徴主義がマラルメらの理知的フランス象徴主義とは関わりなく、彼ら独自のものだったのとよく似ている。

ロセッティはエリザベス・シダルと結婚したが、友人のウイリアム・モリスの妻、ジェーン・バーデンと愛人関係にあった。ジェーンとの関係はエリザベスとの婚約中にすでに始まっており、エリザベスもそれに気づいていた。ロセッティはイギリス人らしく『アーサー王伝説』に魅了されていたが、アーサー王の妃グィネヴィアに恋い焦がれた騎士ランスロットのように、ジェーンに浮き世離れした恋情を抱いたのだった。あるいは自らのファースト・ネームの〝ダンテ〟に倣ったかのように、ジェーンをベアトリーチェのように崇拝した。

一方で妻のエリザベスが妊娠と死産で精神不安定になり、阿片チンキの過剰摂取で亡くなると(自殺だとも言われる)、妻の死を嘆き悲しむ詩集を書いて棺と一緒に埋葬した。しかし七年後に妻の棺を掘り起こし詩集を取り出して出版した。その頃からロセッティはアルコールと依存性が高い睡眠薬クロラール中毒になっていった。ジェーンとの関係は晩年まで続いたが、ロセッティは死去の六年前に、自分の遺体は妻の傍に埋葬しないこと、ジェーンからの手紙は自分の死後すべて焼き捨てるよう遺言している。

エリザベスとジェーンとの恋愛関係はロセッティ独自のものであり、到底筋道立てて説明することはできない。またそれは純愛ではなく俗なものである。しかしロセッティは女性たちとの関係を、ほとんど『アーサー王伝説』に登場する騎士のように、あるいは堕落したロミオとジュリエットのように捉え生きた。またロマン主義時代からファム・ファタール(運命の女)という概念はあったが、それが現実の肉感性を持って造形されたのはロセッティの時代(十九世紀末の世紀末)以降である。わたしたちが今日映画などで目にするファム・ファタールの祖型もまた、ヴィクトリア朝に形作られている。

詩を始めとするロセッティの著作を読めばすぐわかるが、彼の思想は深いものではない。遠い過去へのロマン主義的憧れも神秘主義思想もアトモスフィアに終始する皮相なものである。しかしロセッティの文学での思想探求は中途半端なまま終わったが、絵画はそうではない。そこにはロセッティの矛盾した、愚かしくも美しい精神がはっきり表現されている。

フレデリック・レイトン作『エレジー』

油彩・カンヴァス 一八八八年 縦六一・五×横五一・三センチ

チャールズ・エドワード・ベルジーニ作『シャクヤクの花』

油彩・カンヴァス 一八八七年 縦七七・四×横五九センチ

レイトンはイタリアで絵画修行を積んだ画家で、イギリス帰国後にアカデミーの会員となり、一八七八年から九六年まで会長を勤めた当時の大物画家である。ラファエル前派の画家たちとも交流があったが密なものではない。ベルジーニはレイトンより九歳年下のイタリア人画家である。レイトンに才能を見出され、その経済的援助を受けて画家になった。イギリスに来てレイトンのアトリエで助手として働いたこともある。

杓子定規に言えばロセッティは反アカデミズムの画家であり、レイトンはアカデミズムそのものである。しかしそれを絶対区分とするのは意味がない。画家がアカデミーに所属していてもいなくても、彼らの絵を買い求めたのは当時の新興ブルジョワジーたちだった。ブルジョワたちの経済力に支えられて画家たちはブルジョワ好みの絵を描き、貴族的生活を送った。またロセッティやミレーらの作品と比べるとレイトンやベルジーニの絵はすっきりしている。ただラファエル前派の画家たちの作品と同じように、やはり象徴主義とロマン主義と神秘主義が入り交じった十九世紀イギリス絵画独特の特徴がある。

レイトンとベルジーニの女性は目を伏せている。貞淑を表しているとも芯の強さを秘めているとも感受することができる。また彼女らは明らかに生身の女性である。にもかかわらずその美は現実を超えた次元にまで昇華されている。こういった女性たちは絵画の中にしか存在しない。十九世紀イギリス絵画の時代までは存在しなかった女性のイメージだと言っていい。その洗練された豪華さは、かつてないほどの富を享受したイギリス社会が生み出したものである。当時のイギリス社会での女性の地位は低かった。美術品のような女性だという意味で、女性崇拝とも女性蔑視とも言えるような絵画である。

大英帝国の黄金時代であるヴィクトリア朝からウィンザー朝は、文学の世界でルイス・キャロル、ブロンテ姉妹、オスカー・ワイルド、ギッシング、テニスン、トマス・ハーディ、ロバート・ブラウニングら綺羅星のような作家たちを輩出した。二十世紀初頭に書かれたがコナン・ドイルのシャーロック・ホームズはヴィクトリアンである。彼らの作品の多くが舞台や映画化されていることからもわかるように、イギリス文学の人物造形は具体的であり、その能力や世界観は超越的である。『ハリー・ポッター』に至るまでそれはイギリス文学の特徴になっている。絵画は二十世紀前衛芸術の影響を強く受けるようになるが、イギリスを代表する現代画家フランシス・ベーコンの作品は具象抽象だ。ヴィクトリア朝時代が現代イギリス文学・絵画の直接的基盤になっている。

エドワード・コーリー・バーン=ジョーンズ作『スポンサ・デ・リバノ(レバノンの花嫁)』

水彩・グワッシュ・紙 一八九一年 縦三二五・七×横一五八センチ

既述のようにバーン=ジョーンズは後期ラファエル前派を代表する画家である。『レバノンの花嫁』は晩年の作品で、刺繍作品のデザインとして描かれた。バーン=ジョーンズ作品も象徴に満ちている。この作品は『旧約聖書』「雅歌」を題材にしているが、絵の上部に描かれた女性二人は北風と南風の擬人化である。その顔はボッティチリの『ヴィーナスの誕生』の模写(引用)だ。彼女ら(北風と南風)の下を花嫁が歩いている。小径には純潔の象徴である百合が咲いている。ただロセッティ作品が、少し野暮ったいような神秘主義的雰囲気を発しているのに対して、バーン=ジョーンズ作品は明快である。

バーン=ジョーンズと聞いて、『いばら姫』などの挿絵を真っ先に思い浮かべる人も多いだろう。親友のウイリアム・モリスが豪華本の出版社、ケルムスコット・プレスを設立してその出版物のために挿絵を描いたのである。またバーン=ジョーンズの絵は挿絵向きだった。人物は遠近法を援用して描いたが、背景はうねるような植物的模様で埋め尽くされている。それは決して読めない絵による文字のようである。印象派とはまた質の違うイギリス独自の平面絵画だ。バーン=ジョーンズの中心がはっきりしないリゾーム的な絵は、ある意味で現代のポスト・モダニズムを先取りしている。

ロセッティやミレー、バーン=ジョーンズの作品を見たのは今回が初めてではない。学生の頃に開催されたラファエル前派展で彼らの作品をまとめて見た。その時はなんて俗な絵だろうと思った。一九八〇年代はまだまだ前衛を信じられる時代だった。ラファエル前派の擬古典主義的な作風は、なんの新鮮味もない後衛絵画にしか見えなかったのである。しかしその後の世界は、僕の予想を遙かに上回る早さと規模で変わってしまった。

二十一世紀初頭の現在、わたしたちはもはや徒手空拳で新たな表現を模索するのは不可能だという認識を深めつつある。前衛の時代は終わった。あるいは前衛の質を変容させざるを得ない時代になったのである。期せずしてと言うべきだろうが、ラファエル前派は大英帝国全盛期に出現した後ろ向きの前衛絵画運動だった。しかしそれは二十一世紀の新たな前衛の在り方を示唆しているのかもしれない。

あらゆる情報が瞬時に伝達・共有される高度情報化社会においては謎は生まれにくい。情報は等価でありすべてが白日の下にさらされる。こういった時代における新しさは〝未知〟の中にではなく、重層化しながら無限に広がる〝既知〟の中に探るしかないだろう。現代の作家たちはロセッティやバーン=ジョーンズのように、過去の遺産をパッチワークのように引用し組み合わせ、その中にどうしても拭えない傷のような文化的基層を探るしかないのかもしれない。

鶴山裕司

■ ラファエル前派関連の本 ■

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■