於・東京国立近代美術館 会期=2013/03/08~05/26、その後、豊田市美術館(06/08~09/01)を巡回

入館料=1500円(一般) カタログ=2500円

評価=総評・90点 展示方法・80点 カタログ・75点

初めてまとまった形でフランシス・ベーコンの作品を見たのは、昭和58年(1983年)に今回と同じ東京国立近代美術館で開かれた回顧展だった。当時ベーコンは74歳で、押しも押されぬ大画家だった。しかし今日ほど高い評価は得ていなかったと思う。二十世紀の前衛芸術は戦前にフランスを中心としたヨーロッパで華開き、第二次大戦後、アメリカにその中心を移した。80年代当時もその勢いは盛んで、具象抽象画とはいえ相変わらず古典的技法でカンバスの上に絵の具で絵を描くベーコンは、変わり種の前衛画家という位置付けだった。加えてベーコンはアイルランド人だった。20世紀絵画の世界でイギリス・アイルランド出身の大画家は少ない。そのためよりベーコンが注目されているのだろうと漠然と思っていた。ただその絵は一度見たら忘れられない独特のものだった。

前回もカタログを買ったが探しても見つからない。だから比較できないのだが、今度の展覧会のカタログを読んで驚いた。1980年代から現在に至るまで、膨大なベーコン論が書かれている。美術関係者のみならず哲学者らにとっても、ベーコン論を書くことはほとんどブームになっていたようだ。その代表的著作がポスト・モダニズムを代表する思想家、ジル・ドゥルーズの『感覚の論理-画家フランシス・ベーコン論』(翻訳は平成16年[2004年]、原版は昭和56年[1981年]出版)である。翻訳が出た時に読んだが、どうやらドゥルーズのベーコン論は、その後のベーコン評価に多大な影響を与えたらしい。あくまで僕の読解だが、ドゥルーズの論は、例によってベーコンの絵を題材に彼の思想を展開した著作である。独特のレトリックを使って既成概念や思想を次々に脱構築させている。

ドゥルーズは小説や詩といった創作作品のように哲学書を書いた作家の一人だから、その論旨を簡単にまとめるのは難しい。ただドゥルーズがベーコンを、あらゆる指標的既存思想が崩壊した後の、砂のようにザラザラとした中心のない関係性総体である現代世界を表現した画家だと捉えているのは確かなようである。またこれも例によってと言うべきだろうが、ドゥルーズはそれが未来に向けたどんな新しい世界認識を生み出すのかは語っていない。ベーコン作品は解体後の流動的(あるいは不定形)世界の表象として捉えられている。彼の〝器官なき身体〟概念を体現する画家として論じられていると言ってもいい。

ドゥルーズのベーコン論に満ちているのは、ドゥルーズという思想家の本質的に虚無的な暗さだ。その並外れた絶望がドゥルーズの著作を魅力あるものにしている。ただ正直に言えば、僕はドゥルーズのベーコン論をさして重要だとは思わなかった。僕が理解したのはベーコンがある種の現代ヨーロッパ知識人の心を惹き付けてやまない特別な画家だということである。彼らはベーコンの絵について何か語らずにはいられないようなのだ。もう一つは、その膨大な言葉にも関わらず、ベーコンの絵が相変わらずどのような言語的解釈も拒んでいるということである。

ベーコンは1909年(和暦では明治42年)にアイルランドのダブリンで生まれた。亡くなったのは92年(平成4年、享年83歳)で20世紀の大半を生きた芸術家である。ベーコンは近代で最も厳しい状態に置かれたヨーロッパで生をうけたのである。ベーコン5歳から8歳の14年から18年にかけて第一次世界大戦が起こった。19年から22年、ベーコン10歳から13歳の時にアイルランド独立戦争が起こり、イギリスの圧倒的軍事力の前に多くのアイルランド人が戦死した。第二次世界大戦は39年から45年だから、ベーコン30歳から36歳の時である。ベーコンは自らの幼年期から青年期について、『私たちはこんな暴力に支配された生活を経験してきました。中には、人生バラの園にいたと思うような人もいるかもしれませんが、私自身振り返ってみるとそうは思えません』と語っている。このような生育環境から、彼の暴力的絵画表現が生み出されたのだろうと多くの識者は読解している。

またベーコンはホモセクシュアルで子供の頃から女装癖があった。陸軍省に勤務していた父はそれを〝矯正〟しようとした。アイルランドの環境がさらに彼を苦しめた。ベーコンは『(ジョイスもイェイツも)皆出て行かなければならなかった。というのも教会が理由です。アイルランドは教会が支配する国で、スペインよりも恐ろしいところです』と語っている。キリスト教世界では原則として同性愛は罪悪である。そのためもあってベーコンは無神論者を公言していた。しかし1950年代から60年代にかけて、45点もの教皇像を制作している。『叫ぶ教皇の頭部のための習作』はその比較的初期の作品である。

『叫ぶ教皇の頭部のための習作』 1962年 縦49.5×横39.4センチ 油彩・キャンバス イエール・ブリティッシュ・アート・センター蔵

ベーコンはセルゲイ・エイゼンシュテインの映画『戦艦ポチョムキン』の中の、有名なオデッサの階段の虐殺シーンに登場する、鼻眼鏡をかけた叫ぶ乳母から『叫ぶ教皇』のイメージを得た。ベーコンのアトリエは死後、中身ごとダブリン市のヒユー・レーン美術館に収蔵され、制作のために使用した資料などが徹底的に調査された。その中に『戦艦ポチョムキン』のスチール写真が掲載された雑誌の切り抜きがあった。ベーコンはほとんどモデルを使わず、写真などを元に絵を描いていたのである。

『戦艦ポチョムキン』 オデッサの階段の虐殺シーン セルゲイ・エイゼンシュテイン監督 1925年

『ポチョムキン』のスチール写真と『叫ぶ教皇』を比較すれば、両者の類似は一目瞭然である。ただベーコンは『ポチョムキン』の図像だけでなく、音も作品に引用したようだ。『ポチョムキン』は言うまでもなくサイレント映画である。乳母がどんな声で、何を叫んだのかは聞くことができない。『叫ぶ教皇』も同様である。タイトルから教皇は叫んでいるのだと理解することはできる。しかし何を叫んでいるのかはわからない。『叫ぶ教皇』は激しく読解を求めてやまないように見えるが、それが何かを特定するのは困難なのである。

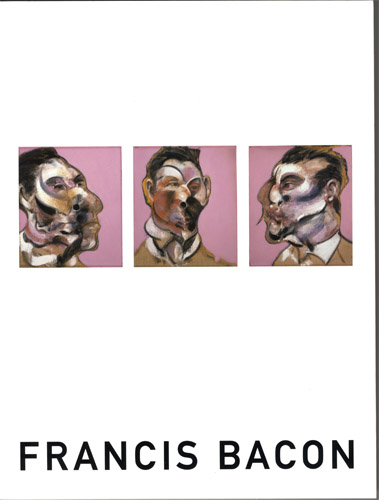

『三幅対一人体の三習作』 1970年 縦147.5×横198センチ 油彩・キャンバス 個人像

ベーコン作品は大作が多いが、晩年になるにつれ、3枚でワンセットの巨大な絵画を何度も描いた。日本では『三幅対』と訳されていて、どうしても軸を思い浮かべてしまうが、原題の〝Triptych〟には三連宗教画という意味がある。父と子と精霊の三位一体教義が元になって生まれた絵である。ベーコンが『三幅対』をキリスト教の宗教画から発想したのは確かだろう。教皇像といい三幅対といい、ベーコンがキリスト教から大きな影響を受けているのは間違いない。しかしその影響の〝意味〟の読解は一筋縄ではいかない。

残されたインタビューや証言によると、ベーコンは気むずかしい人だったようだ。しかし韜晦癖はなかったと思う。彼は『私の視線は意味に向けられてはいないのです。ただ見つめて、描いているだけです』と語っている。また自己の方法について『私はリアリストです。(中略)映画と写真が登場してからは、新たな方法、つまりイメージを生み出す新たな技術的可能性を示さなければならなくなっています。リアリズムをより強烈、厳格で、従来のものとは違うような形で捉えるための』と述べている。

前衛絵画と呼ばれるだろうが、ベーコンは古典的な骨格を持った画家だ。ベーコンは自分はリアリストであり、作品が奇妙に見えるとしても、それは二十世紀絵画のリアリズム表現が、十九世紀とは変わってしまっただけなのだと主張している。ベーコンはまた、『抽象から出発しているように見えるかもしれないが、実際のところ関係がない。具象的なものを、神経組織に対して、より暴力的に、そしてより鋭くもたらそうという試みなんだ』とも語っている。ベーコンの絵の痛々しいほどの暴力性は、具象画に人々の視線を引き戻すための、彼独自の現代的絵画技法なのである。

『三幅対』 1991年 縦147.8×横198.1センチ 油彩・リネン ニューヨーク近代美術館像

死去の数ヶ月前に描かれた最後の『三幅対』である。左側の人物の顔は当時はまだ存命だったF1ドライバーのアイルトン・セナ、右の人物はベーコン自身ではないかと言われている。真ん中にはどうやら二人の人間の裸体が描かれている。性交中なのかもしれない。この絵からも無限の解釈を引き出すことができる。しかしベーコンは解説を求められても、単に人間を描いただけなのだ、セナは好ましい男で、自我像は他に描くべきモデルが見当たらなかっただけだと答えるだろう。

たいていの場合、欧米の無神論者は広義のキリスト者だと考えて間違いない。キリスト教(の教義)を仮想敵と捉えている限り、それは日に影にキリスト教の根幹を補完してしまう思想になる。シモーヌ・ヴェイユが書いたように『神を否定する人の方が、おそらくは神により近い』のである。しかしベーコンの無神論は、文字通り神の存在をまるで信じていないという意味である。ベーコンの絵にキリスト教文化の痕跡が表れるのは、彼がヨーロッパ人であり、かつヨーロッパの歴史の先端に位置する現代画家として、その遺産を引き継ごうとしたからである。ベーコンはヨーロッパ絵画史の王道を行く画家である。

『教皇のための習作Ⅵ』 1961年 縦152.4×横116.8センチ 油彩・キャンバス ヤゲオ財団蔵

『教皇のための習作Ⅵ』も教皇像の一つである。この作品をベーコンはスペインバロック時代の大画家、ベラスケスの『教皇インノケンテイウス10世の肖像』(1650年制作)の複写版を元に描いた。ベーコンはベラスケスの『肖像』を素材にしたのは、それが『人間の感じ取ることのできる最も偉大で深遠な事象を解放』する『最高の肖像画』だからだと語っている。しかしベーコンは何度も機会があったのに、最晩年まで『肖像』の実物を見に行かなかった。その理由を『冒瀆しておいて本物を見に行くのは怖かった』からだと述べている。つまりベラスケスの絵は人間の内面を最も深く感受できる最高の『肖像』画だが、ベーコンは自己の作品でそれを『冒瀆』したと感じていたのである。

ベラスケスの『肖像』を神聖視しなが冒瀆するのは絶対矛盾である。そこにベーコンの複雑な内面が表れているだろう。ベラスケスの『肖像』が教皇のそれであることにはもちろん意味がある。ベーコンはキリスト教の教義に抑圧を感じており、かつ強烈なエディプスコンプレックスを抱えていた作家だった。ベーコンが教皇像を数多く描いた理由は、〝教皇=il Papa=父なる存在〟への執着と冒瀆の欲望があったからだろう。しかし仕上がったベーコンの絵に、彼のトラウマや、アンチ・キリスト思想だとはっきり指摘できる痕跡は見当たらない。それらは表現主題ではなく、ベーコンの実存に根ざした〝所与〟のものとして処理されている。

ベーコンの絵からは、確かにアンチ・キリスト、ホモセクシュアル、二十世紀の暴力の時代といった諸要素を感受することができる。それを思想的に読解すれば、ドゥルーズがそうしたように、従来のキリスト教的思想規範が全面崩壊した後の、ポスト・モダン的流動性を表象する絵画ということになるだろう。しかしベーコンは思想家ではない。彼にとってそれらは最初から拭えない〝傷〟としてある。初めて見る人にとっては大きくて深い傷である。ただベーコンにとっては古傷だろう。遠い記憶を遡れば傷は疼くかもしれない。だがそれは、ほとんど生をうけた瞬間からあったのである。

キリスト教的要素はベーコンにとって所与の〝傷〟であり、その〝閾〟を通るのはヨーロッパ人の画家として当然のことで謎は何もない。表現主題はその先にある。ベーコン作品はドゥルーズ的な〝器官なき身体〟としてではなく、デリダ的な『シボレート』として捉え得るのではないか。ある民族・宗教に属する者にとって、絶対に消し去ることのできない〝傷=閾〟を表現する作品である。ベーコンは『ほかのすべての作品を完全に打ち負かすような一枚の絵画』を描きたいと語っている。彼の作品は明らかに新たな〝イコン=聖像画〟を目指している。それは現代のイコンだが宗教的要素を完全に欠落させている。ただそこにあり、人々の視線を惹き付け続けるという意味での現代のイコンである。

『横たわる人物』 1977年 縦198×横147.5センチ 油彩・キャンバス 富山県立美術館蔵

ベーコンは近くて遠い画家だ。僕らはいくらでもベーコン作品が発散するエロスや暴力、瀆神性を感受することができる。しかしそれは本質的にヨーロッパ人のものである。ベーコンはそれをほとんど生まれつき肉体に刻まれた傷痕を通過させることで表現している。それを完全に共有し理解するのは極東の僕らには難しい。ただ多くのヨーロッパ人もまた、それを真正面から受け入れるのに、僕らとは違った意味の大きな抵抗を感じるだろう。

ベーコンもその困難を充分意識していたようだ。彼はある時期から自分の作品の額装方法を指定するようになった。必ず絵を金色の額縁に入れ、ガラス(後にアクリル)を嵌めることである。金色の額縁は作品をよりイコン化するための操作だろう。またガラスやアクリルによって絵が隔離されることで、僕らは安全にベーコンの絵を眺めることができるのである。

僕は時々、絵を理解するとはどういうことだろうと考えることがある。その一つの答えが、大金を払ってでも絵を買うことにあるのは間違いないと思う。もちろんベーコンの絵を買うためには数億の金が必要で、僕は恐らく一生かかってもそんな金を捻出できないだろう。しかしそれは大した問題ではない。欲しいと思い、それを部屋に掛けて眺めることを想像することから始まる絵の理解というものはある。

飾っておいても普段はその存在を忘れてしまうような絵もあるし、強烈に自己主張して、所有者の心を試し続ける絵もある。不気味で奇妙な力に満ちたベーコンの絵と暮らすには強い精神力が必要だ。しかし人を絶望に陥れるような絵ではない。ある時はとても身近に感じられ、ある時は限りなく自分から遠ざかっていくような絵である。僕はベーコンの絵が欲しい。

鶴山裕司

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■