於・国立西洋美術館 会期=2013/03/02~06/02

入館料=1500円(一般) カタログ=2800円

評価=総評・90点 展示方法・70点 カタログ・75点

今回は『ラファエロ展』!。もちろん日本で初めてのラファエロ展である。上野の国立西洋美術館に行くたびに、ル・コルビジェ設計の建物を世界遺産登録する運動もいいけど、もう少し設備を充実してくださいよ、一度地下に降りてから上がってくる展示方法はどうもいただけない、それに照明が決定的に時代遅れだ、東京国立博物館の最先端照明に比べると蛍光灯で作品を照らしているようなものですよ、とブチブチ文句を言いたくなるのだが、今回はそれも吹き飛んだ。これで最後ということはないだろうが、イタリアを中心とするヨーロッパ各地から代表作を含むラファエロ作品が極東の島国にやって来た。欧米には日本のような国宝制度はないが、ラファエロはヨーロッパ絵画の至宝中の至宝である。

ラファエロ・サンツィオは1483年(日本では室町時代中期の文明15年)に、アドリア海に面した小都市ウルビーノで生まれた。当時のイタリアは諸侯が群雄割拠していて、父ジョバンニ・サンティはウルビーノ侯に仕える宮廷画家で詩人だった。ラファエロは8歳で母マジアを、11歳で父を亡くしたが、父の工房や、ペルージャにあった画家ペルジーノの工房で修行を積んだ。ラファエロの画業が初めて記録に現れるのは1500年制作の祭壇画『トレンティーノの聖ニコラウスの戴冠』である。ラファエロ17歳の時だが、契約書には『親方』と記載されている。早熟の画家だった。ラファエロの画業は三期に分けて考察されるのが一般的だが、ウルビーノとペルージャを拠点に活動した時期が第一期である。

『父なる神、聖母マリア』(『トレンティーノの聖ニコラウスの戴冠』の一部) 1500~01年 縦110×横73、51×41センチ 板に油彩 ナポリ、カポディモンテ美術館蔵

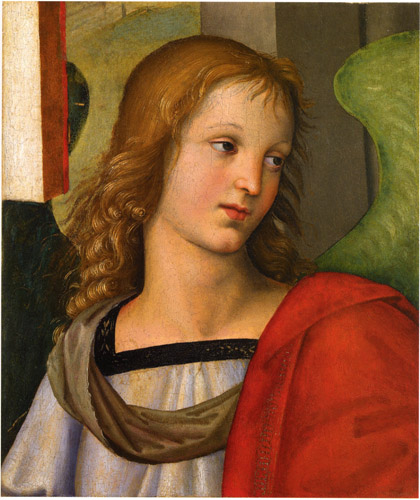

『天使』(『トレンティーノの聖ニコラウスの戴冠』の一部) 1501年 縦31×横26.5センチ 板に油彩 ブレーシャ、トジオ・マルティネンゴ絵画館蔵

ラファエロは1504年頃に制作拠点をフィレンツェに移した。ウルビーノ侯爵の姉ジョヴァンナ・フェルトリアが書いた、フィレンツェの最高権力者ピエロ・ソデリーニ宛の紹介状を携えていたのだという。当時の画家のパトロン(絵の注文主)は王侯貴族たちだった。中でも宮殿や聖堂の壁画を描くことが画家の夢であり、最高の栄誉だった。当時フィレンツェでは、レオナルド・ダ・ヴィンチとミケランジェロによる政庁舎ヴェッキオ宮の壁画制作が進んでいた(両方とも未完に終わる)。フィレンツェでラファエロが大きな壁画の仕事を受注することはなかったが、王侯貴族のための小品を数多く描いた。またダ・ヴィンチとミケランジェロを始めとする画家たちから大きな影響を受けた。フィレンツェ時代がラファエロの画業の第二期である。

遅くとも1508年頃から、ラファエロはキリスト教の総本山・ローマで仕事をすることになった。まずウルビーノ公の親戚だった教皇ユリウス2世がラファエロを登用し、ユリウス2世没後に即位したレオ10世(ジョバンニ・デ・メディチ)も彼を重用した。ラファエロは遂にヴァチカン宮の法皇居室の壁画を手掛けることになったのである。『署名の間』『ヘリオドロスの間』『ボルゴの火災の間』『コンスタンティヌスの間』とラファエロは巨大壁画を次々に制作していった。ラファエロの名声は高まり、法皇だけでなくヴァチカンに集う大貴族や高位の僧侶らからも注文が殺到するようになった。しかしラファエロは1520年に急逝してしまう。まだ37歳の若さだった。このローマ時代の仕事がラファエロの画業の第三期である。

『ムーサの頭部』 1510年頃 縦26.7×横20.9センチ 灰色がかった紙に黒の石墨 フィレンツェ、ホーン美術館蔵

『署名の間』壁画『パルナッソス』部分 1509~11年 ヴァチカン宮

ローマ時代の代表的仕事はヴァチカン宮の教皇居室の壁画などになるので、当然、ローマに行かなければ見ることはできない。実際にご覧になった方はおわかりだろうが、驚嘆すべき仕事である。『ムーサの頭部』はラファエロがヴァチカンで最初に手掛けた『署名の間』壁画用のデッサンの一つである。日本の桃山から江戸時代初期にかけて城郭の障壁画を描いた狩野派の絵師たちと同様、ラファエロも工房を営み弟子たちを使って壁画を制作した。しかし構図や色を決めるのは頭領の仕事であり、ラファエロはそのためのデッサンを綿密に制作していた。またデッサンは図案集としても使われていて、『ムーサの頭部』も別の作品に転用されたことがわかっている。

20世紀半ば以降に生まれた僕たちは、芸術は基本的に個人によって生み出されるという考え方に慣れている。しかし歴史的に見ればそのような時代の方が圧倒的に短い。太古の昔から近世に至るまで、優れた芸術は常に権力とともにあった。そして残された遺物を見ればわかるように、洋の東西を問わず中央君主の力は絶大だった。僕たちはヴァチカン宮の壁画を当時の標準作であるかのように眺めているが、地方君主の居城や教会の遺物と比較すればその規模と完成度は驚異的である。ヴァチカンのラファエロ壁画は今よりもさらに強大だった教皇の力をまざまざと示している。

ラファエロの時代、画家たちは作品にサインを入れなかった。それまでの慣習など様々な理由があるが、画家の地位もその一因である。宮廷画家は当時の画家の最高位だったが、彼らの依頼主(クライアント)は画家とは比較にならない富と地位を持つ王侯貴族たちだった。画家は基本的には主君(教皇)を中心とする権力者集団の威厳を荘厳する職人だったのである。画家の個性や強い自我意識も確かにあったが、そこには封建社会の大きな枠組みがかぶせられていた。作品はもちろん時には画家その人までも、潤沢な制作費を与え彼らの仕事の生殺与奪の権を握る権力者の所有物だったのである。

ラファエロの死から30年後の1550年に『美術家列伝』を著したヴァザーリは、当時まだ存命だった関係者の話として、ラファエロが優雅な宮廷人であり、工房の画家たちの信頼も厚かったと書いている。ラファエロの死の直前には枢機卿の位を与えようという動きまであったようである。優れた画家というだけで教皇に次ぐ高位である枢機卿の地位が得られるはずもない。それは彼が複雑な宮廷内の人間関係を生き抜くすべを心得ていたことを語っている。ラファエロの父は宮廷画家であり、幼い頃からの見聞がウルビーノからペルージャ、フィレンツェ、ローマと権力者を頼りながら画家として頭角を現すすべを彼に与えたのである。ラファエロは権力者たちに最も愛された画家の一人だった。

ただ時間が経つにつれて、現代となんら変わらぬ人間関係に振り回され、熾烈な権力闘争に明け暮れたラファエロの時代は、ヨーロッパ史において一種の聖性を帯びた特別な時代になっていった。そこで活躍した芸術家たちは希代の〝天才〟であるという言説が生まれたのである。19世紀にミシュレが名づけた『ルネサンス』がこの時代の総称となり、ラファエロ、レオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロがルネサンスを代表する天才と呼ばれるようになった。

『大公の聖母』 1505~06年 縦84.4×横55.9センチ 板に油彩 フィレンツェ、パラティーナ美術館蔵

『大公の聖母』赤外線調査画像

『大公の聖母』はフィレンツェ時代の作品であり、移動できるラファエロ作品の最高傑作の一つである。古い時代の美術品はたいていそうだが、この作品にも修復や変更の跡がある。『大公の聖母』は背景の黒の塗りつぶしに異和感があることから、後世の補筆ではないかと疑われてきた。1984年に最初の調査が行われ、2009年から10年の再調査でオリジナルでは聖母子の背後に室内の風景が描かれていることが判明した。マリアや幼子キリストの頭の上に描かれた光輪も後世の補筆である。

背景が黒で塗られた時期は不明だが、下層の絵の具の状態が悪くオリジナルへの復元は難しいようである。所有者の好みで絵に修正が加えられた可能性はある。ただ古い修復にはそれなりの理由があるのが常である。なんらかの理由で絵の損傷が進んだため、修復の際に背景を塗りつぶすことになったのかもしれない。しかし背景を黒で塗り込めることで、この絵の美術的な評価が大きく下がったとは言えないと思う。

実際にご覧になった方には説明の必要がないが、『大公の聖母』の色彩は昨日描かれたように鮮やかである。この絵を見るためだけにでもラファエロ展に行く価値はあると思う。またこの絵から感受できる聖性は驚異的である。キリスト者でなくてもその荘厳さに打たれるだろう。ラファエロ一人が作り出したものではない。時代のうねりが結集して、ラファエロという画家を通してそれを絵画に現出させたのである。ヨーロッパでは無数の聖母子像が描かれてきたが、『大公の聖母』はその頂点に位置する。ラファエロの聖母子を一つの指標(アイコン)として聖母子像が描かれてきたと言ってもいい。同時代の聖母子像と比較しても、ラファエロの作品の色彩と造形はずば抜けている。

ヨーロッパ美術の発展は常にキリスト教系の宗教画とともにあった。中世には、後にロマネスクやゴシックと呼ばれることになる絵画様式が華開いた。遠近法や黄金比率といった基本的な絵画技法も次々に定着していった。ただ人間を人間として描くようになるのはラファエロのルネサンス時代になってからである。

この時代、イタリアは空前の経済発展を遂げながら、キリスト教世界は分裂の危機を抱えていた。ラファエロ死去3年前の1517年にはマルティン・ルターが『95ヶ条の意見書』を発表し、宗教改革に乗り出していた。もはや神の代理人が神の摂理を説くだけでは民衆の心を掴むことはできず、神を語る人間の資質が問われる時代――人間の時代が到来していたのである。

豊かだが危機の時代に自らのアイデンティティを問い直す機運が生まれるのはどの文化でも同じである。ラファエロの時代には古代遺跡の発掘と保存事業が盛んになっていた。1515年に教皇レオ10世はラファエロを古代遺跡に関する最初の『監督官』に任命し、ローマの全ての古代遺跡の監督を委ねた。古代文化への興味はこの時代の芸術家共通のものだった。ミケランジェロが制作したダビデ像(1501~04年)は古代イスラエル王がモデルである。それをミケランジェロは、優美で完璧な人間の裸体として表現したのである。

『無口な女(ラ・ムータ)』 1505~07年 縦64×横48センチ 板に油彩 ウルビーノ、マルケ州国立美術館蔵

『無口な女(ラ・ムータ)』もフィレンツェ時代の作品で、構図などにダ・ヴィンチのモナリザの影響があると言われている。ルネサンス初期のボッティチェッリの作品などと比較すれば明らかだが、人間の描き方はより具象的(現実的)になっている。しかしなんともいえない高貴な雰囲気を漂わせている。人間の肖像でありながら、それが宗教的聖像につながるのはこの時代の絵画の大きな特徴である。分裂の危機を孕みながら激しく燃え上がる宗教心、古代ににまで遡る飽くなきアイデンティティの探究、絵画技法の成熟など、さまざまな要素がルネサンス時代の絵を作り上げているのである。

『友人のいる自我像』 1518~20年頃 縦99×横83センチ カンバスに油彩 パリ、ルーヴル美術館蔵

晩年の作品で後方に立つ人物がラファエロだと言われる。その名声にも関わらずラファエロの人生の詳細はよくわかっていない。彼は優れた画家だが、同時代においては限られた貴族らの間でのみその名が知られた画家に過ぎなかったのである。それはルネサンス三大巨匠と並び称されるミケランジェロやダ・ヴィンチも同様である。彼らの名声は死後徐々に高まり、19世紀に至って本格的な研究が始まったのである。ただラファエロが、その優美な人間的魅力を活かして為政者たちとの良好な関係を築きあげ、次々に巨大プロジェクトを成し遂げたルネサンス時代で最も華やかな芸術家であることは確かである。

西洋美術をかじった方には説明不要だが、ラファエロ研究は驚くべき細かさにまで達している。それを反映してカタログには極めて専門的な論文と解説が掲載されている。正直に言えば、相当に美術に興味のある方でもカタログ解説を通読するのは苦痛だろうなと思った。美術館では展覧会タイトルを親しみやすいものに変えるなど、美術をより身近なものにする努力が続けられている。しかしカタログは研究者の美術紀要論文の発表の場のままだ。ただ実際の作品鑑賞は単純である。素晴らしい作品の前に立って『ああ、いいなぁ』と呟くのが全ての始まりである。心躍る作品が展示されていなければ人は集まらない。ラファエロが日本に来るのはめったにないことである。『生ラファエロ、素晴らしかった』。僕の書きたいことは、それに尽きるかもしれない。

鶴山裕司

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■