於・東京国立近代美術館 会期=2013/09/03~10/14、京都市美術館 会期=2013/10/22~12/01

入館料=1300円(一般) カタログ=2600円

評価=総評・85点 展示方法・85点 カタログ・85点

竹内栖鳳(たけうち せいほう)は最幕末の元治元年(一八六四年)に生まれ、太平洋戦争開戦直後の昭和十七年(一九四二年)に七十九歳で亡くなった日本画家である(江戸から明治時代の文人は数え年で自己の年齢を認識していたので、本連載では彼らの年齢を数え年で表記する)。生家は京都御池通の川魚料理屋だった。明治になっていたが、十三歳の時に漢籍を学び、十四歳から四条派の画家・土田英林に画を習っている。十八歳から同じく四条派の幸野楳嶺に師事し幸野の私塾の工芸長となるが、二十歳から京都府画学校(現・京都市立芸術大学)に出仕した。二十四歳の時に京都府画学校を修業している。政治・経済はもちろん、文化の領域でも明治政府の近代化政策は驚くべきスピードで進められたが、栖鳳はまず江戸的な私塾で学び、その後近代的絵画教育を受けた最初の世代に属する。

美術の世界には「東の大観、西の栖鳳」という言い方がある。明治維新以降の近代日本で、東では横山大観(よこやま たいかん)が、西では栖鳳が突出した仕事を為し、いわゆる〝日本画〟の基礎を形作ったという意味である。しかし今日では圧倒的に大観の評価の方が高い。大観は栖鳳より四歳若い明治元年(一八六八年)生まれで、戦後の昭和三十三年(一九五八年)に九十一歳で死去するまで精力的に仕事を続けた。この長寿が大観の評価を高めた一因であるのは確かである。

日本画家にとって、長寿は時に特別な影響を及ぼす。テクニックという面では洋画家よりも日本画家の方が遙かに上手い。日本画家は修行期間中に、徹底して一定の型に沿った技法を勉強するからである。ただその分、作家の精神が技法を上回る時期が遅れる傾向がある。葛飾北斎や富岡鉄斎は若い頃から非凡な才能を示してはいたが、九十歳近い晩年になるほど傑作が増える。気力・体力が衰える晩年に画の魅力が上がってゆくのは日本画を含む東洋絵画でしか見られない傾向である。大観はそのような画家の一人だった。栖鳳は八十歳を超えればさらに自由な画の境地に辿り着けると周囲の人に盛らしていたが、残念なことに肉体の方が精神よりも先に滅んでしまった。

また大観は明治二十年(一八八七年)に新設された東京美術学校(現・東京芸術大学)の第一期生である。橋本雅邦らに画を学ぶ一方で、岡倉天心やアーネスト・フェノロサらの薫陶を受けた。簡単に言うと天心やフェノロサは、〝洋画〟に対する〝日本画〟の概念を初めて理論的に確立した美術家たちである。大観は天心の思想を受け継ぎ、洋画の影響を取り入れながらあくまで日本画の枠内で仕事をした。また栖鳳は京都画壇の長として上村松園(うえむら しょうえん)、小野竹喬(おの ちっきょう)、土田麦僊(つちだ ばくせん)、西村五雲(にしむら ごうん)、橋本関雪(はしもと かんせつ)らの弟子を育てたが、大観は最後まで弟子を取らなかった。そこにも維新以降の新しい日本画家としての大観の姿勢が表れている。大観は伝統的な師弟制度による技術伝承ではなく、絵画は作家の自我意識によって究められるべきものだと考えていたのである。

詩人の小熊秀雄は「大観の偉さというのは、筆者に言わせれば、彼が日本画の伝統と運命を共にしてゆくという態度の偉大さだと思う」と書いた。正しい批評だと思う。大観作品の画題のほとんどは伝統的な花鳥風月であり、かつ斬新である。そこには維新以降の日本画は、このように継承・変容されるべきものだという大観の強い意志がこめられている。それはまた大観の師である天心-フェノロサの意志でもあった。

少し下世話なことを書くと、大観は現在、億単位で作品が取引されることのある数少ない日本画家の一人である。絵画市場ではよくあることだが、投機対象になっているのだ。簡単に言えば大観ブランド信仰のようなものが市場に存在する。それは東京美術学校第一期卒業生で、天心-フェノロサの思想を受け継ぎ、その後の日本画画壇の中心となった、大観=東京ブランド信仰だと言ってよいだろう。大観は政治・経済・文化の中心が東京に移ったことを象徴する日本画家でもある。

しかし西の京都画壇には、少なくとも明治初期までは東京とは異なる文化風土があった。幕末に江戸で活躍した絵師は谷文晁、渡辺崋山、酒井抱一らが代表である。彼らはみな武士階級の出自である。これに対し幕末京都画壇で活躍した円山応挙、長沢芦雪、伊藤若冲、曽我蕭白らは商人や農民(豪商)の出である(芦雪は武士の出自だという説があるが、はっきりしない)。幕末京都の文化的基層は厚かった。武士などの特権階級に属さない平民でも絵師として活躍できる土壌があったのである。また江戸画壇の絵師たちが伝統的日本画か西洋絵画かという両極端に走りがちだったのに対し、京都画壇の絵師たちは柔軟だった。西洋絵画の影響を受けながら、それを新しい日本画として昇華したのである。そのような京都画壇の伝統は、栖鳳にもはっきり受け継がれている。

画家として見た場合、大観よりも栖鳳の方が遙かにバリエーションに富んだ作家である。栖鳳は前衛・伝統両面で日本画の可能性を探究した画家だった。しかし栖鳳研究は、大観ほど熱心に為されて来なかった。意外なことに、今回東京国立近代美術館・京都市美術館で開催された栖鳳展が初めて国立美術館で開催される展覧会であり、過去最大規模の回顧展なのである。今さら栖鳳再評価の余地などあるのかとお考えになる方も多いだろうが、画家の評価は時代によって変わる。また画家に限らず創作者の評価は、作品を虚心坦懐に見る(読む)ことからしか始まらない。今回の展覧会は栖鳳の画業をより正確に理解するための必要十分な量と質を備えていた。栖鳳理解は新たなステップに入ったと言っていいだろう。

『河畔群鷺』 明治三十七年(一九〇四年)頃 紙本金地墨画淡彩 屏風 二曲一双 縦一六九・〇×横一八三・二センチ 個人蔵

『大獅子図』 明治三十五年(一九〇二年)頃 絹本着色 屏風 六曲一双 縦一六七・五×横三七二・〇センチ 京都国立近代美術館蔵

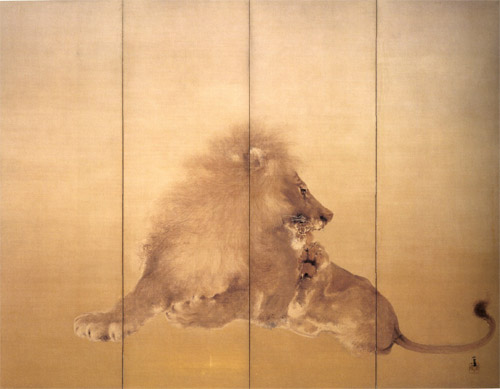

『金獅子』 明治三十四年(一九〇一年)頃 絹本着色 屏風 四曲一双 縦二〇三・〇×横二六一・七センチ 株式会社ボークス蔵

*

*

『象図』 明治三十七年(一九〇四年)頃 紙本金地墨画 屏風 六曲一双 縦一六六・三×横三七二・六センチ 個人蔵

『雄風』 昭和十五年(一九四〇年) 紙本彩色 屏風 二曲一双 縦一七〇・〇×横一八八・〇センチ 京都市美術館蔵

栖鳳は多くの動物画を残したがその画法は様々である。『河畔群鷺』は余白を大きく取った、日本画ならではの大胆な画法で描かれている。墨画だが木は粗く描かれ、水の上を走る船は滑らかなタッチである。船の下に薄く墨を刷いて水を表している。三羽の鷺はこれ以外考えられない絶妙な位置に留まっている。『大獅子図』と『金獅子』は明治三十三年(一九〇〇年)にパリ万博視察のために渡欧した後に描かれた作品である。栖鳳は動物園でスケッチしたライオンを写実的な屏風絵に仕上げている。ライオンの画題は従来の日本画にはなく栖鳳の意欲作だった。『象図』も帰国後に描かれた作品だが、象の皺を墨で描き、かつその身体が透けて見えるように工夫している。二つの『獅子』図と比較すれば、巨体にも関わらず象は軽やかな印象を与える。象の動きを表現した墨画だと言える。『雄風』は晩年の作品だが、平面的で輪郭のしっかりした極彩色の表現は、どことなくアンリ・ルソーの作品を髣髴とさせる。栖鳳は様々な画法を試し、変わり続けた画家だったのである。

このような多彩な画法を駆使した動物画の試みは、栖鳳畢生の傑作と呼ぶべき作品を生み出している。『斑猫』である。以前この連載で、画家の絵は最高の作品を見なければ決して理解できないと書いたが、栖鳳の場合それが『斑猫』である。総体的に言えば、栖鳳の画業は『斑猫』を頂点として多彩に溢れ出しているのである。

『斑猫』 大正十三年(一九二四年) 絹本彩色 額 一面 縦八一・九×横一〇一・六センチ 重要文化財 山種美術館蔵

【参考】伝・徽宗皇帝筆『猫図』 南宋時代(十三世紀) 個人蔵

『斑猫』は栖鳳自身の書きものによって、沼津の街の八百屋のおかみさんが飼っていた猫が気に入り、譲ってもらって写生した作品だということがわかっている。しかし単純な写生作品ではない。栖鳳はこの画を描くにあたり、伝・徽宗皇帝(現在では南宋画院の作者不明の画家が描いたと考えられている)の『猫図』を意識したとも書き残している。伝・徽宗皇帝筆『猫図』は円相である。身体は丸く額にも薄墨の円を持つ。一種の真理を表現した神猫なのである。栖鳳が伝・徽宗皇帝『猫図』を意識したことを知らなくても、『斑猫』を見た多くの人が、そこにある種の神性を感じるだろう。この猫は尋常の猫ではない。

ただ『猫図』と『斑猫』の表現は大きく異なっている。栖鳳の『斑猫』の描き方は二十世紀の写実を体得した画家のものである。しかし近づいてよく観察すれば、スーパーリアリズムのような精緻な筆遣いではないことがわかる。栖鳳は疎密を巧みに使い分けて『斑猫』を描いている。セザンヌのリンゴやヴァロットンの『ボール』、バルチュスの『コメルス・サンタンドレ小路』のように、画家は時にありふれた風物を描くことで傑作を生み出す。栖鳳の『斑猫』を傑作にしているのは彼の精神である。『斑猫』が発散している神性は、栖鳳の精神が古代から脈々と続く絵画の真髄を捉えていたことを示唆しているだろう。またその精神(真髄)は、栖鳳のほかの画にも通底しているのである。

『潮沙水日』 大正十一年(一九二二年) 絹本彩色 額 一面 縦七五・〇×横八八・五センチ 京都市美術館蔵

『海浜風色』 昭和二年(一九二七年)頃 絹本彩色 軸 一幅 縦六三・〇×横七一・六センチ 海の見える杜美術館蔵

大正時代後半から、栖鳳は数多くの海浜風景を描くようになった。この単純でありふれた画題においても栖鳳の画は独特である。海を描く場合、波の動きを捉えた方が画を構成しやすくなるのは言うまでもない。しかしほとんどの場合、栖鳳は海の波を描かない。凪いだ青い海を描いている。またその青の発色は特徴的である。ほとんど〝栖鳳ブルー〟と呼んでいい独自で鮮やかな色なのである。見る人の目が吸い寄せられる海を青一色で描くのは勇気がいる。凪いだ海とその色遣いにも、栖鳳の精神性が投影されているのである。

『宇佐義(うさぎ)』 制作年代不明(恐らく晩年) 紙本墨画淡彩 軸 一幅 縦四二・三×横四六・二センチ 著者蔵

『宇佐義(うさぎ)』は今回の展覧会に出品された作品ではないが、詩人の鶴山裕司さんの旧蔵品で、かなり無理を言って僕が譲り受けた。栖鳳は大正頃からしきりにこのような文人画を描くようになった。今では文人画を、いわゆる日本画といっしょくたにしてしまう傾向があるが、江戸時代において絵師と文人は質の違う画家だった。文晁や応挙なども簡素な文人画風の画を残しているが、その数は圧倒的に少ない。江戸時代の絵師は狩野派や四条派、土佐派、琳派などに属し、それぞれの流儀に則った精緻な色絵を描く絵師だったのである。

これに対して文人画は、儒者や俳人など専門の画家ではない者が、余技としてその心中を画で表現する芸術だった。富岡鉄斎が「文人画は学者の余技だ」と言った通りである。江戸の人たちはいわゆる日本画と文人画を、違う質の絵画として楽しんでいた。簡単に言えば江戸時代の人々は、文晁と与謝蕪村を同列の画家として扱うことはなかったのである。

この不文律は維新以降も暗黙の了解として守られた。大観はもちろん、菱田春草(ひしだ しゅんそう)や下村観山(しもやま かんざん)らの正統派画家たちの文人画風作品も少ない。また彼らの文人画風の作品で、傑作と呼べるようなものはほとんどない。しかし栖鳳は積極的に文人画を手がけた。昭和に入ると日本画、洋画を問わず多くの画家たちが文人画風の画を描くようになるが、栖鳳は初めて積極的にいわゆる日本画と文人画の垣根を破った画家である。そこには栖鳳の絵画に対する思想が反映されている。栖鳳はささやかな小品でも、彼が掴んだ画境を表現できると考えていたのである。

『宇佐義』は栖鳳の文人画の中でも最も簡素な作品の一つである。お気に入りの作品だったようで、栖鳳はこれとほぼ同様の絵を版画にもしている。薄墨でざっくりと兎の輪郭を描き、身体の部分を白い胡粉で塗っている。わずかに目と耳の部分にだけ紅をさしている。これだけの筆で手を止めてしまう画家の力量は尋常ではない。栖鳳は文人画の『宇佐義』で本業の日本画よりも気楽に彼の画境を表現しようとしたのかもしれない。伝・徽宗皇帝筆『猫図』と同様に円相の目出度い兎である。

鶴山裕司

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■