於・東京都美術館 会期=2014/04/19~06/22、京都市美術館 会期=2014/07/05~09/07

入館料=1600円(一般) カタログ=2400円

評価=総評・80点 展示方法・85点 カタログ・80点

【参考展覧会】バルチュス 最後の写真-密室の対話 展

於・三菱一号館美術館 会期=2014/06/07~09/07

入館料=500円(一般)

バルチュスは一九〇八年(明治四十一年)にパリで生まれ、二〇〇一年(平成十三年)に九十三歳で死去した画家である。父のエリック・クロソフスキーはポーランド貴族(伯爵家)の画家・美術史家で、母のバラディーヌも画家だった。今で言えば父はポーランド人で母はドイツ人だが、二十世紀初頭のポーランドはドイツ(プロイセン)領であり、バルチュスの出生時の国籍はドイツということになる。ただ後にフランスに帰化している。三歳年上の兄は小説家・思想家・画家として知られるピエール・クロソフスキーである。

九歳の時に両親が別居し、母バラディーヌはライナー・マリア・リルケと愛人関係になった。リルケはバルチュスを可愛がり、バルチュス十三歳の二一年(大正十年)にはリルケの序文付きで素描集『ミツ』を出版している。バルチュス母子は第一次世界大戦の戦火を避けるためにジュネーヴからベルリンへと転居するが、二四年にパリに移った。バルチュスは父の友人だったナビ派のボナールやモーリス・ドニと付き合い、ほぼ独学で絵画を学んでいった。二九年、二十一歳の時にチューリッヒで初めて画廊に絵を出品している。

一九三〇年代になると、二十世紀の前衛芸術の波がバルチュスにも押し寄せてくる。三二年にバルチュスは、残酷演劇で知られるアントナン・アルトーと知り合った。二人の容貌は驚くほど似ていたのだという。アルトーと急速に親しくなったバルチュスは、三五年にアルトーの『チェンチー一族』の舞台装置と衣裳を担当している。三三年には当時全盛期を迎えようとしていたシュルレアリスム運動の総帥、アンドレ・ブルトンを筆頭に、ポール・エリュアール、ジョルジュ・ユニュ、アルベルト・ジャコメッティがアトリエを訪ねてきた。しかしバルチュスはシュルレアリスム運動に加わらないかという誘いを断った。ただこの時知り合ったジャコメッティとは終生にわたる友人関係を結んだ(ジャコメッティは三五年にシュルレアリスト名簿から除名される)。三四年は最初の個展を開いた年だが、ピカソがアトリエを訪ねている。この頃バルチュスの名は、パリ画壇で有名になり始めていたようだ。

三七年、バルチュスはアントワネット・ド・ヴァトヴィルと結婚した。二人が知り合ったのは二八年だが、当時アントワネットには外交官の婚約者がいた。バルチュスは恋の苦しみをエミリー・ブロンテの『嵐が丘』の挿絵として表現した(三五年完成)。『嵐が丘』挿絵は素描だが、初期のバルチュスの代表作の一つである。第二次世界大戦が勃発し、フランス国籍を取得していたバルチュスは三九年に徴兵されたが負傷してその年の内に除隊になった。戦中にアントワネットとの間に二人の息子が生まれている。

戦後、バルチュスは旺盛に仕事を始めた。『美しい日々』(四六年)、『コメルス・サンタンドレ小路』、『部屋』(ともに五四年)といった代表作が次々に生まれた。六一年、バルチュスは古い友人で、ドゴール政権下で文化大臣になっていたアンドレ・マルローからローマのヴィラ・メディチのアカデミー・ド・フランスの館長に任命された。六二年にはマルローの依頼でパリで開催する日本古美術展のために初来日した。この時、旅行の案内をした、当時大学生だった出田節子氏と知り合い恋に落ちた。バルチュスはアントワネットと離婚し、六七年に節子氏と再婚した。長男が生まれたが早世し、七三年に長女・春美氏が生まれている。その後の活躍は説明の必要がないだろう。年を追うごとにバルチュスの評価は高まり、今では二十世紀最大の画家の一人とみなされるようになっている。

簡単にバルチュスの生涯を素描したが、二十世紀を代表する大物文学者や画家たちの名前がずらりと並んでいることがわかるだろう。この他にもバルチュスと交流があった高名な文学者・画家たちはいくらでもいる。ただバルチュス作品を、彼と親交のあった文学者や画家たちとの影響関係から読むことは慎重に為されなければならない。もちろんバルチュスは同時代の青年たちと同様に、第一次、二次大戦という時代の激変や、友人たちとの交流から大きな影響を受けている。しかしバルチュスの場合その影響は、思いのほか少なかったのではないかと思われる。

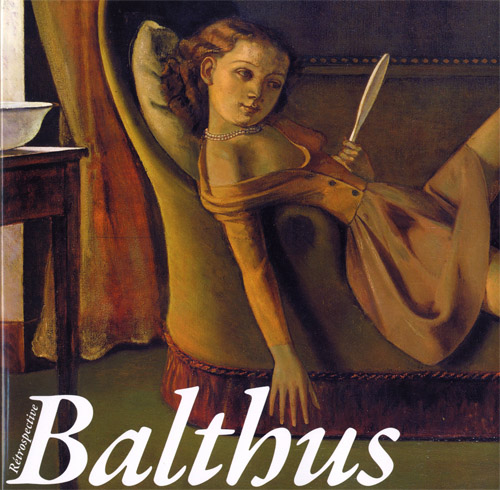

今回のバルチュス展に関しては、数種類のチラシが刷られている。最初のチラシには「20世紀最後の巨匠、待望の大回顧展」とあり、展覧会中に配布されたチラシには「賞賛と誤解だらけの、20世紀最後の巨匠」とある。この美術展時評で何度か書いたように、すべての美術展が、画家自身はもちろん(たとえ物故している画家であっても)、見る人すべてにとって満足できる内容になることは少ない。今回のバルチュス展は初期から晩年までの作品を集めた素晴らしい内容だったが、完全な〝大回顧展〟とは言えない。なぜなら代表作が数点欠けているからである。バルチュスの代表作は圧倒的に巨大な作品である。

また〝賞賛と誤解だらけの〟というキャッチは、より多くの観客を集めるための扇情性を含んでいたように思う。このキャッチには、「バルチュスはロリータ・コンプレックスだったのか?」という問いが含まれるだろう。この問いについては僕はどうでもいいと思う。バルチュスが少女に魅了された画家だったのは確かである。しかし性的嗜好の有無が明らかになったとしても、それによってバルチュス作品の評価は変わらないと断言できる。ただ〝賞賛と誤解だらけの〟というキャッチが閲覧者の心理に、バルチュス=ロリータ・コンプレックスの画家という情報を埋めこむことになってしまったのではないかと恐れる。実際、僕自身今回の展覧会を見終わって、バルチュスの少女偏愛の印象が強く残った。

『コメルス・サンタンドレ小路』 一九五二~五四年制作 縦二九四×横三〇〇センチ

展覧会で集められた作品によって、初めてその画家の作品を見る人の印象は大きく変わる。実も蓋もない言い方だが、画家の作品はまず最上級の作品を見なければならない。トップの作品を見ることで、初めて小品の意味が理解できるのである。『着衣のマハ』や『裸のマハ』を見ないでデ・ゴヤの版画小品を楽しむことは難しい。バルチュスも同様である。同じ画題であってもバルチュスの大作を見れば、彼がどのような画家だったのかが自ずから感受できるだろう。

僕は一九八四年に京都のみで開催されたバルチュス展を見ている。残念ながらカタログはどこかに埋もれて見つけ出せなかったが、その時のポスターがまだ手元にある。ポスターになったのはバルチュスの代表作『コメルス・サンタンドレ小路』で、これは縦二九四、横三〇〇センチの巨大な作品である。この展覧会では、このほかにもバルチュスの代表作の大作が何点も来ていた。その印象は圧倒的だった。八四年のバルチュス展を見て、僕は〝これはヨーロッパ貴族の絵だ〟と思った。今回バルチュス展を見た方の印象とはだいぶ違うのではなかろうか。

バルチュスの代表作は圧倒的に大きく妖しい。恐ろしく〝頭の高い〟絵なのだ。『コメルス・サンタンドレ小路』はなんの変哲もないパリの小路の風景画だ。動きはあるのだが大理石のように硬直した八人の人間と一匹の犬が描かれている。見る人の視線は画面中央から少し右にそれた、一人の男に注がれるように描かれている。この男はくすんだ青の上着と茶に近い臙脂色のズボンをはき、髪型にも特徴がない。目立つのは彼が右手に持っているフランスパンだけだ。

男の描き方はどこにでもいる市井の人であると同時に、孤高の人であることを示唆している。言うまでもなくこの男は画家の(イマジネールな意味であれ)自我像だろう。あえて読解すればこうなる。この男は偏屈なのではなく、誰の言うことも聞かないという意味で孤高の人である。街に住み、多くの人や物に囲まれながら自分だけの道を歩んでいる。男は目立たない格好をしているが、恐らく裕福である。ただ自らの裕福さには無頓着だ。彼はパンと絵さえあれば生きてゆける。

『コメルス・サンタンドレ小路』は、後々のことであれ、バルチュスがバルチュスとして認知されるために必要不可欠な作品だった。大作を描くのは画家にとっては大きな冒険である。よほどの資産家か美術館でなければ、縦横三メートル近い絵を購入することはできない。その意味で大作は、画家にとって社会に向けた攻撃の切っ先である。バルチュスはそれを端正な風景画に自画像を織り込む形で描いた。しかもこの自画像は後ろ向きである。一九五〇年代は、二度にわたる世界大戦で抑え込まれていた前衛美術運動が一気に開花した時期である。しかしアバンギャルド芸術にバルチュスは背を向けている。本質的な意味で、この画家は同時代の前衛美術運動から、まったくと言っていいほど影響を受けなかったのである。

『猫たちの王』 一九三五年 縦七八×横四九・五センチ 油彩、カンヴァス スイス、バルチュス財団蔵

『猫たちの王』はバルチュスの自我像である。この絵から、彼が極めて誇り高い男であり、また大変な美男子であったことが見てとれるだろう。バルチュスは最初の妻となったアントワネット・ド・ヴァトヴィルとの恋愛で苦しんだが、いくつかの解説書では貧しい画家と貴族の娘との許されざる恋愛といった形で説明されている。しかしバルチュス自身、貴族の出だった。また一時期貧困に苦しんだかもしれないが、バルチュスは経済的には恵まれていたと言っていい。

バルチュスはヨーロッパの裕福な貴族にしばしば見られるように、生涯に渡って住み処(国)を次々に変えたコスモポリタンである。戦後、バルチュスの絵の値段は驚くほど高騰したが、生涯でわずか三百五十点ほどの絵しか描かなかった画家が、若い頃から気ままに住居を変えられるはずがない。パリのアパルトマンで窮死したモディリアーニのような画家とは違うのである。むしろバルチュスは、結局のところ欲しいものはすべて手に入れた画家だった。どうしても手に入らないものを絵で表現したのかもしれない。

『猫たちの王』の自我像の足元には、カンヴァスが描かれている。そこには英語で「彼自身の筆になる、猫たちの国王陛下の肖像、1935年」と書かれている。また椅子の上には鞭が置かれている。この頃、バルチュスの母親は夫宛に、「彼(バルチュス)は今日すでに、ドラクロワと同じくらい傲慢だ」と書き送っている。ドラクロワは十九世紀初頭に活躍したロマン派を代表する画家で貴族である。社会的にはほぼ無名の画家であり、人の耳目を惹き付ける同時代の前衛運動に背を向けながら、二十七歳にしてバルチュスは彼の王国に君臨する王だった。ただどんな王国の王だったのかが問題になる。

猫と少女はバルチュス偏愛の画題である。端的に言えば、猫と少女だけが彼の意のままにならない存在だったのではなかろうか。既述のように、バルチュスは十三歳でリルケの序文付きで素描集『ミツ』を出版している。バルチュス少年が捨て猫を拾い、ミツと名付けて可愛がったが、猫が行方不明になり、どうしても見つからずに一人部屋で泣いているところまでを描いた、言葉のない絵だけの四十枚の素描集である。

『ミツ』 バルチュスによる四十枚の素描、ライナー・マリア・リルケの序文 一九二一年 縦二十四・七×横十九センチ 本 節子・クロソフスカ・ド・ローラ・コレクション蔵

バルチュスは十代の始め頃から中国文化に夢中だった。やがてそれは日本文化への興味にも拡がってゆく。バルチュスはリルケといっしょに岡倉天心の『茶の本』を読み、出版されたばかりのヴィクトル・セガレンの小説『ルネ・レイス』を読んだと回想している。リルケがそれまで東洋文化に強い興味を示していた気配はないので、リルケの東洋への関心は、幼いバルチュスによってもたらされたのだと言っていいだろう。

ただ十歳そこそこのバルチュスが、中国と日本文化の差異を正確に認識していたとは思えない。東洋はバルチュスにとって、手の届かない異文化としてあっただろう。また東洋への関心は、孤独だがふとしたきっかけで自分になつき、やがて去っていた猫のミツの存在とどこかで重なっている。深読みの誹りを免れないだろうが、生まれながらの高い矜持を持ち、裕福で美男子でもあったバルチュスは、決して手に入らない何物かの王、つまり『猫たちの王』でなければならなかったのだと思う。椅子の上に置かれた鞭は猫たちを暴力で手なづけるためでなく、彼自身の驕慢を諫めるためのものだろう。あからさまな言い方になるが、バルチュスは至高の存在を描き、実際にそれに手を触れた。しかし触れても自分のものにならないからこそ、バルチュスは少女たちを描き続けたのではなかろうか。

『夢見るテレーズ』 一九三八年 縦一五〇×横一三〇センチ 油彩、カンヴァス ニューヨーク、メトロポリタン美術館蔵

『美しい日々』 一九四四~四六年 縦一四八×横一九九センチ 油彩、カンヴァス ワシントン、ハーシュホーン博物館と彫刻の庭蔵

『《猫と裸婦》のための習作』 一九四九年 縦三十・二×横四十五・四センチ 油彩、カンヴァス ニューヨーク近代美術館蔵

『読書するカティア』 一九六八~七六年 縦一七九×横二一一センチ 油彩、カンヴァス 個人蔵

バルチュスは少女について、「これから何かになろうとしているが、まだなりきってはいない。(中略)この上なく完璧な美の象徴」、「私の作品を「官能的」と形容するのは馬鹿げています。少女たちは聖なる、神々しい天使的な存在なのです」と語っている。また少女や猫といった画題(テーマ)について、「テーマより描くことに興味があるのです。テーマというのは口実でしかありません」とも言っている。いずれも韜晦のない素直な画家の言葉だと思う。

『夢見るテレーズ』、『美しい日々』、『《猫と裸婦》のための習作』、『読書するカティア』は四十年ほどの間に描かれた作品だが、いずれも似たようなポーズを取っていることがわかるだろう。片脚を上げ少し股間を開いた姿勢は誘惑を感じさせる。人を強く惹き付ける官能性を持たない聖性などないというのが、バルチュスの美の理解だったのだと思う。

また第二次世界大戦に兵士として参戦したにも関わらず、バルチュスの絵にはその影響がまったく見られない。バルチュスの心は下界にはなかったということだ。彼は繰り返し至高の少女像を描き、その画風は徐々に抽象度を増してゆく。この抽象度を増す描き方に、少女というテーマにこめられたバルチュスのイデアがあり、バルチュスの現代社会の捉え方が表現されているだろう。

最晩年に人事不省に陥った後に目覚めたバルチュスは、節子夫人に「神は、まだ私をお召しになるわけにはいかないと言われた。私にはまだやらなければならないことがたくさんある。いずれそのときが来たら、お告げがあるだろう」と語ったのだという。バルチュスは節子夫人に、神との対話は三十分ほど続いたのだとも言ったらしい。バルチュスは神を信じていた。敬虔なユダヤ教徒であったかどうかは別として、宗教は彼の肉体に根ざしたものだった。

神は目に見える形で聖性を示し、それと同時に人間を誘惑する。誘惑に負けることは芸術家にとって決して敗北や屈辱ではない。地上の聖性の表象=少女たちは、手に入れたとたんにその聖性を跡形もなく喪失してしまう存在だからである。バルチュスにとって少女たちは、ほとんど性欲のように激しく聖なるものを希求しながら、決してそこには届きはしないイコンとしてある。

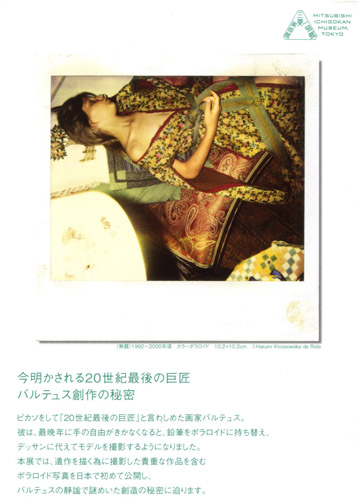

バルチュスポラロイド写真集『BALTHUS Room 17』 株式会社アマナ刊 2014年6月5日初版発行

晩年のバルチュスはモデルを使ってデッサンする力を失っていた。そのためポラロイド写真機を使ってアンナという少女の写真を撮った。アンナはスイスのアトリエの隣に住んでいた少女で、モーツアルトの『魔笛』を口ずさんでいた姿を見てバルチュスがモデルにしたのであ。アンナのポラロイド写真は二千枚に及ぶ。その一部が三菱一号館美術館で『バルチュス 最後の写真-密室の対話』展として公開された。バルチュスが撮った写真は誰が見ても極めてエロチックである。実際、ドイツではこの写真の展覧会が、幼児性愛を喚起させるという理由で中止になった。作品をどのように解釈するのかは見る人の自由である。ただ晩年に体力が衰えたアンリ・マティスが絵筆をハサミに持ち替え、色紙を切るだけで彼独自の線を表現したように、ポラロイド写真を撮らせてもバルチュスはバルチュスである。

『キャシーの化粧』 一九三三年 縦一六五×横一五〇センチ 油彩、カンヴァス パリ、ポンピドゥー・センター、国立近代美術館蔵

『じゃ、どうしてそんな絹の服なんか着てるんだい』、『エミリー・ブロンテ『嵐が丘』のための14枚の挿絵』より 一九三三~三五年 縦二八×横三二センチ 鉛筆、インク 個人蔵

『キャシーの化粧』は、バルチュスがド・ヴァトヴィル嬢との恋愛で苦しんでいた時期に描いた『嵐が丘』の挿絵素描に酷似している。しかし彼は両者は質の異なる絵だと断言している。『キャシーの化粧』についてバルチュスは、手紙で「キャシー(『嵐が丘』の女主人公)が裸体なのは彼女が象徴的だからだ。さらに、キャシーと女中からなる群像は、実は部屋に独りで座っているヒースクリフ(キャシーの恋人)が思いだした記憶、空想として扱われている。だからそれはすでに過去の出来事なんだ」と書いている。ここでもバルチュスの言葉は素直に受け取った方がいいだろう。

『キャシーの化粧』と『嵐が丘』挿絵素描との間には、キャシーが着衣か裸かという違いのほかにも相違点が見られる。最も顕著な違いは男(ヒースクリフ)とキャシー、それに女中の視線が交わっていないこと、むしろあえて交わらないように描かれていることである。恐らくこの違いが、バルチュスが『キャシーの化粧』と『嵐が丘』挿絵素描は異なる絵であると言い切った最も大きな理由だろう。

『コメルス・サンタンドレ小路』を始めとするバルチュス作品では、複数の人物が描かれても視線が交わらない。それぞれがあらぬ方向を見つめている。この手法をバルチュスはピエロ・デッラ・フランチェスカから学んだ。バルチュスの模写はあまり残っていないが、一九二六年に初めてイタリアを訪れた際に、フランチェスカの『聖十字架伝』を油絵で模写している。

バルチュスは後に「ピエロ・デッラ・フランチェスカの絵に見るチョークの艶のなさを見出すには、何年もの仕事が必要だった」と語っているが、バルチュスの絵のアイドルは、十五世紀ルネッサンスの巨匠でヨーロッパ絵画の土台を作ったデッラ・フランチェスカだったと言っていい。バルチュスは骨の髄までヨーロッパ人であり、その画風はデッラ・フランチェスカに連なっている。デッラ・フランチェスカの、人々が決して視線を交わらせない絵を見て絵画の本質を掴んだ画家は多い。日本では有元利夫がすぐに思い浮かぶ。なぜ人々が決して視線を交わらせない絵画でなければならないのかは、キャンバスや紙に描かれる絵の最大の神秘の一つだ。バルチュスはその神秘を自分のものにした画家の一人である。

二十世紀は激動の時代であり、アートや文学は前衛運動(アヴァンギャルド芸術)の時代だったと言っていい。第一次世界大戦直後からヨーロッパでダダイズムやシュルレアリスム運動が起こり、第二次世界大戦を経てその精神がアメリカに受け継がれていった。アメリカで華開いたポップ・アートなどは、言うまでもなくヨーロッパ前衛芸術の延長線上にある。僕もまた一九八〇年頃までは前衛芸術の虜だった。前衛でなければアートではないと思い詰めた時期もあった。しかし時代は少しずつ変わりつつある。

二〇世紀末頃から、バルチュス、フランシス・ベーコン、アルベルト・ジャコメッティといった、二〇世紀前衛芸術とは微妙に距離を取った作家たちの作品の評価が上がり始めた。今日ではむしろ、二〇世紀の最も先鋭な前衛芸術家の作品よりも、彼らの作品の方が高い値段で取引されるようになっている。それは重要ではあるが、麻疹のように流行した前衛芸術の嵐が過ぎ去った後に、ヨーロッパやアメリカのコレクターたちが、絵画の本質を探究し始めた結果だろう。またバルチュスは同時代の前衛芸術家たちとは距離を取ったが、ベーコンとジャコメッティとは終生にわたって友人関係を続けた。彼らは後ろ向きの前衛である。絵画の本質に根ざしていたからこそ、その評価が上がり続けているのである。

正直に言えば、僕はもはやアートの最前線と言われるコンセプチュアル・アートにはさほど興味を持っていない。デュシャンの代表作を買う金があったら、小品でもセザンヌを手元に置きたいと思う。僕は自分の絵画に対する好みの変化を、自分が年を取ったせいだと思っていた。しかしそうではないのかもしれない。コレクターを始めとするアート好きの人々は、もはや未知の表現領域を切り拓く前衛だけを求めてはいない。伝統に根ざした困難な道を歩むアーチストたちの作品にも、強い関心を寄せる時代になっているように思う。

鶴山裕司

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■