セザンヌ-パリとプロヴァンス展

会期=2012/03/28~06/11

入館料=1500円(一般) カタログ=2500円

評価=総評・90点 展示方法・80点 カタログ・80点

国立新美術館は、平成19年(2007年)に東京乃木坂にオープンした日本で5館目の国立美術館である。美術作品の展示のみを行い、収蔵品は持たない新しいタイプの国立美術館である。1階から3階までが展示室で、企画展のほかに、たいていの場合、日展などの公募展が同時開催されている。地下にはミュージアムショップがあり、カタログなどの書籍はもちろん、若手作家の作品なども販売されている。

建物の設計は黒川紀章氏である。ファサードは波を打ったガラス張りで、『こりゃ掃除が大変だなぁ』と思ってしまうが、実に美しい外観だと思う。内部も素晴らしい。広いホールの中に円錐形の塔があり、その天辺にフランス料理店の『ポール・ボキューズ』が入店している。黒川氏は晩年に参議院選挙に立候補するなど、奇矯にも映る行動が多かったが、国立新美術館を見るとそんなことは忘れてしまう。作家はやはり本業の作品でしか自己表現できないのではなかろうか。

今回は国立新美術館開館5周年記念として開かれた『セザンヌ-パリとプロヴァンス展』である。最初に告白してしまうと、セザンヌは欧米作家の中で僕の最愛の画家である。セザンヌの緑色とマチスの線はいくら見ても見飽きない。美術で個人的好みが出るのは仕方のないことだが、セザンヌと聞くと平静ではいられなくなるところがある。だから今回の展覧会の評価は、ちょっと点が甘くなっているかもしれません。

『セザンヌ-パリとプロヴァンス展』は、セザンヌの生まれ故郷・南仏プロバンスと、当時芸術の世界的中心地だったパリでの創作活動を、作品に即して解明する意図で構成されている。セザンヌは1839年(和暦では天保10年)生まれで、1906年(明治39年)に67歳で亡くなった画家だが、若い頃パリで活動しただけで、中年以降はプロバンスにこもって創作した孤高の画家だと長い間考えられていた。しかし最近の研究で、実際には晩年にまでに20回以上もプロバンスとパリを行き来していたことがわかったのである。

セザンヌに限らないが、生前に高い評価を受け、裕福な生活を送った芸術家はそれほど多くない。また逆に生前の高評価が死後長く続くとも限らない。セザンヌの父・オーギュストは帽子屋で財をなし、銀行経営に乗り出して成功した実業家だった。しかしセザンヌは、実業家にという父の意向に叛いて画家を志した。だが画家としての成功の道は険しかった。セザンヌ最初の個展が開かれたのは1895年、彼が56歳の時である。個展はセザンヌを有名にし絵の値段も高騰した。当時は貧乏画家だったマチスが無理をすれば買えた値段だから、高騰といっても今ほどではない。ただそれまでセザンヌは、父からの仕送りと遺産で画業を続けていたのである。

いわゆる泰西名画展が開かれると、お目当ての作家の作品はほんの少しで、後は同時代の二線級、三線級の画家の作品が並んでいることがしばしばある。だが今回の展覧会は、混じりっ気なしのセザンヌ展だった。展覧会の主旨は入口のボードに掲げられていたが、カタログを熟読しなければ、セザンヌがパリでの刺激をプロバンスでどう消化したのかはわからないだろう。しかしそんなことは気にせずに展覧会を楽しむことができた。初期から晩年に到るまで、質の高いセザンヌ作品が並んでいたのである。

セザンヌの時代は印象派の全盛期だった。というより、彼とほとんど年齢が違わないモネやルノワール、ドガ、ピサロ、シスレーらが印象派を担ったのである。一般的な絵画史に即せば、もちろんセザンヌも印象派の画家の一人である。しかしセザンヌは、本質的に印象派とは異なるのではないかと感じさせる画家である。

セザンヌ作品は現在約1000点が確認されている。風景画が約350点、静物画が約200点ある。風景・静物画が全作品の半数以上を占めるのである。そしてセザンヌの風景・静物画の特徴は、画面に決して人間の姿が描かれない点にある。

『オーヴェールの曲がり角』 1873年頃

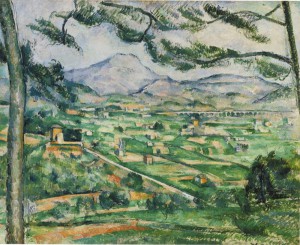

『サント=ヴィクトワール山』 1886~87年

『オーヴェールの曲がり角』はセザンヌ34歳頃、『サント=ヴィクトワール山』は47歳から48歳頃の作品である。2枚の作品を見比べれば、セザンヌの絵がどう変化したのかが良くわかるだろう。

古典派絵画の事物の輪郭は明瞭だが、逆に言えばそれはモノの形を極限まで簡略化している。それに対して印象派はモノそのものの形を捉えようとする。戸外・屋内、昼・夜と場所と時間が違えばモノの形は変わる。じっと見つめ続ければモノの輪郭は曖昧になり、その本質とでも言うべき色と形がまったく新しい形で見えてくるのである。

セザンヌの2枚はどちらも印象派風の絵だが、『オーヴェールの曲がり角』に比べ、『サント=ヴィクトワール山』の画面構成は確信に満ちている。セザンヌ独自の幾何学的構成で家や道や木、そしてサント=ヴィクトワール山が配置されている。そしてなによりも色が変わっている。

『サント=ヴィクトワール山』で描かれているのは、強い太陽が照りつけるプロバンスの真昼の光景である。萌えさかるような草木の緑が表現されている。いわゆる〝セザンヌ・グリーン〟である。しかし誰にでもこのような〝緑〟が見えるわけではない。〝セザンヌ・グリーン〟は画家の思想的核心とでも言うべき色である。

『りんごとオレンジ』 1899年

セザンヌが『りんごひとつでパリを驚かせたい』と言ったことはよく知られている。セザンヌは戸外で写生するだけでなく、長時間、画室にこもって仕事した。生涯に渡り、身近な果物や皿、水差し、テーブルクロスなどを様々に配置して静物画を描き続けた。セザンヌが最も好んで描いたのが林檎だったのである。

なぜセザンヌが林檎を好んだのかには諸説ある。林檎は言うまでもなく、アダムとイヴが神の国を追放されるきっかけになった果物である。またセザンヌは自然主義小説の大作家、エミール・ゾラと中学生の頃からの親友だった。画家を志したセザンヌをパリに招き、様々な文人を紹介してパリ画壇デビューの手助けをしてやったのがゾラである。

中学時代、いじめられっ子だったゾラをセザンヌが救ってやったという伝承がある。翌日、ゾラはお礼に林檎をセザンヌに贈ったのだという。この逸話は軟弱な文学者と腕っ節の強い画家という、いかにもありそうな対比が面白いが、だからセザンヌは友情の証である林檎を愛したのだという理由は説得力に欠ける。意味的な説明は不要だと思うのである。

セザンヌの静物画を見た人の多くは、〝そこに林檎がある〟としか感じないのではあるまいか。セザンヌは風景を描くのとまったく同じ姿勢で静物画を描いている。セザンヌは、『わたしが言いたいのは、オレンジにもりんごにも、球体にも頭部にも、最も高い点があるということです』、『色彩が最高潮に達した時、形態がこの上なく充分なものとなる』(エミール・ベルナール宛書簡)と書いている。

セザンヌ絵画では色と形は分かちがたい。セザンヌはモノを見ること、見続けることによってその本質を捉えようとした。『りんごひとつでパリを驚かせたい』というセザンヌの言葉は、そのような意味で理解されるべきではあるまいか。セザンヌの静物画には林檎の本質が描かれている。わたしたちは林檎を見てセザンヌの絵を思い出すのではなく、セザンヌの林檎を見た後は、そのイメージに重ね合わせて実物の林檎を見ていることさえある。

よく知られているように、セザンヌは様々な絵画的実験を行った。テーブルの上に置いた静物を複数の視点から見つめ、それを一枚の絵画の中に表現したのである。この技法はキュビズムの先駆だと言われるが、本当にそうだろうか。

セザンヌは同じ風景、同じ静物を何度も何度も描いている。一つの対象を異なる条件・角度で描くことでその本質に迫ろうとしたのである。しかし同時代の印象派と比較しても、次世代のキュビスト・シュルレアリスト的な文脈でも、セザンヌ絵画にいわゆる『前衛』の要素はない。セザンヌのキュビズム的手法はピカソやブラックのそれとは質が違う。

セザンヌは古典的な意味での画家である。対象物の本質に迫りたいという姿勢はあっても、絵画で未踏の表現領域を開拓したいという意図はなかった。セザンヌは『ルーヴルは参照すべき一冊の本である』と書いた(エミール・ベルナール宛書簡)。ルーベンスやレンブラント、ティツィアーノの絵を愛した。同時代の優れた詩人で美術批評家でもあったボードレールの影響を受けていたが、その象徴主義(サンボリズム)は、本質的には神の意志(痕跡)を地上の事物に探るためのものだったのである。

『5人の水浴の男たち』 1900~1904年

セザンヌの絵は晩年に近づくにつれて淡くなってゆく。ギリギリと対象に肉薄するような強く正確な筆づかいはなくなり、それこそピサロやシスレーのような水彩画を思わせる印象派風の絵に変わる。その一方でセザンヌは、若い頃、父・オーギュストが購入した宏大な邸宅の広間の壁に絵を描いて以来の大作に着手する。未完に終わった『大水浴』であり、『5人の水浴の男たち』はそのバリエーションの一つである。

『縞模様の服を着たセザンヌ夫人』 1883~85年

『池のほとり』 1877~79年

セザンヌの人物画は肖像画と風俗画に分類され、それぞれ165点、90点が知られている。人物画は2つの系統に分かれるということである。一つは『縞模様の服を着たセザンヌ夫人』のように、人物をまず風景や静物と同様のモノとしてとらえ、それによって対象が持つ人間的本質を描き出そうとする絵画である。セザンヌはモデルが少しでも身体を動かすのを嫌ったが、セザンヌ夫人は微動だにぜすにポーズを取り続けられたのだという。

もう一つの系統は『池のほとり』のような自然の中の人物像である。これらの作品では人間の顔立ちがはっきりと描かれることがない。自然と人間がほぼ等価に描かれている。セザンヌは人間を排した風景画や静物画でモノの本質を捉える目と技法を養ったが、それは晩年の『水浴』シリーズのように、人と自然の調和を目指してのことだったのかもしれない。晩年の淡いタッチは意図的なものであり、画家の創作能力の衰弱だとは言えないと思うのである。

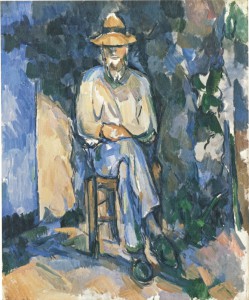

『庭師ヴァリエ』 1906年頃

ゾラを始めとする同時代人の証言によれば、セザンヌは我が強く気むずかしい性格だったようだ。画家自身も晩年に、息子・ポールに宛てた手紙の中で、『私は近寄りがたい存在であるように思う』と書いている。しかしセザンヌの人生には事件と呼べるような事件はなかった。父に内緒でオルスタン・フィケと同棲し子供をもうけたが、後に許されて結婚している。セザンヌの〝事件〟は現実世界ではなく、常に〝絵画〟の中で起こっていた。

セザンヌは晩年にアトリエを訪れたエミール・ベルナールに、『私に欠けているのは、実現だ。おそらくそこに到るだろうが、私は年老いてしまって、この至上の段階に到達することなく死んでしまうかもしれない』と語った。セザンヌの作品には未完のものが多い。三分の一近くは未完なのではあるまいか。あとほんの少し色や線を加えれば完成するのに、それを見つけられずに放棄してしまったのである。セザンヌはひたすら彼が〝至高〟と考える芸術の実現に向けて駆け続けた画家である。

ただ彼の死に際は、周囲の人たちにとっては事件だったかもしれない。1906年10月15日、戸外で仕事をしていたセザンヌは雷雨に襲われた。そのまま仕事をし続け気絶してしまった。たまたま通りかかった洗濯屋に救われ荷車に乗せられて自宅に運ばれた。翌日早朝に目覚めるとすぐにアトリエに出かけ、糖尿病のセザンヌを献身的に看護していた庭師ヴァリエの肖像画に手を入れた。家に帰ってきたときには瀕死の状態で、そのまま起き上がることなく10月23日に亡くなった。

白樺派の文学者を始め、日本ではセザンヌを愛する文学者・画家が多い。セザンヌがヨーロッパ近代絵画と現代絵画の分岐点にいる画家だからではない。彼の絵はモノの本質を捉えようとする具象的抽象絵画なのだ。日本の画家にはセザンヌのような具象抽象派が多い。熊谷守一や香月泰男らがその代表である。モノを見続けた時でも、過酷な現実が襲いかかってきた時でも、モノの、現実の姿は歪む。抽象のための抽象絵画を描く日本の画家は少ないのである。

またセザンヌの生と死は魅力的だ。セザンヌの人生は平凡だった。しかし『絵筆を手にしたまま死ぬ』ことを望んでいた。彼は望みどおり死の間際まで筆を握った。芸術家にとってこれ以上理想的な死に方が、ほかにあるだろうか。

鶴山裕司

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■