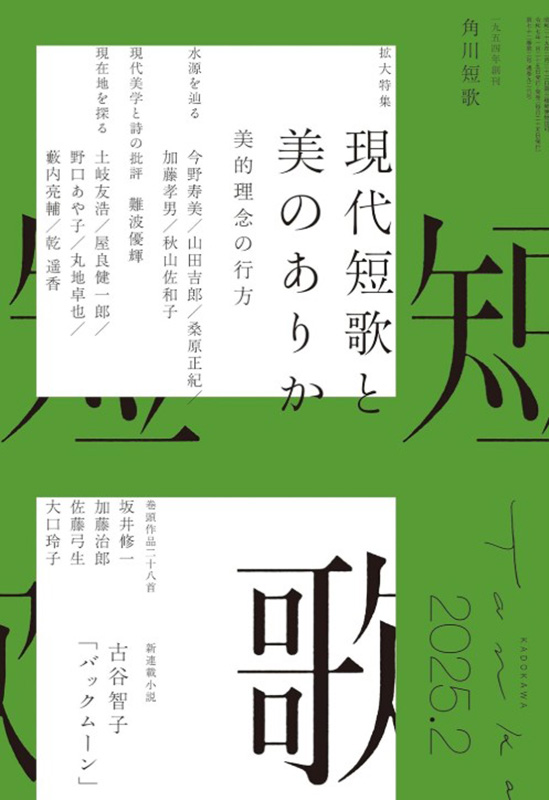

「拡大特集 現代短歌と美のありか―美的理念の行方」が組まれています。特集は三部に分かれていて「各論Ⅰ 水源を辿る」「論考 現代美学と詩の批評」「各論Ⅱ 現在地を探る」の構成です。各論Ⅰは現代短歌の基礎となった歌人たちに関する論考でⅡは今現在書かれている短歌に関する論考です。

真ん中に挟まれた難波優輝さんの「論考 現代美学と詩の批評」はよくわかりませんでした。分析美学がご専門のようですが論理的には無矛盾でも分析美学で短歌を含む詩の美を明確にできるとは思えず結局は振り出しに戻る議論じゃないかな。申し訳ないですがこういう議論はもう何度も読んだことがある気がします。

いずれにせよ「短歌」誌は相変わらずバランスがいいですね。特集の主旨は現在進行形の短歌を評論で探求しようというものです。しかし現在進行形の作品ははいつだって海のものとも山のものともつかない。時間が経たなければ結局は評価は定まりません。重要なのは「各論Ⅰ 水源を辿る」です。歌人たちがどんな潮流を現代短歌の基礎に置いているかですね。「短歌」誌はどの歌人にもどの短歌流派にも肩入れしないのが好ましい。不易流行は歌壇にも当てはまります。

新詩社に加わるまで、和歌にはあまり魅力を感じなかったと(与謝野)晶子はしばしば振り返っている(『歌の作りやう』ほか)。そして、それは和歌が様式を重んじて伝統的な美の構築を踏襲することにのみ汲々とし、発想の自由も表現の独自性も認めないように感じたからだという。

それだけに、(与謝野)鉄幹が「明星」創刊の言挙げとして謳った次の一点に、いたく共感したのであろう。

一 われらは互に自我の詩を発揮せんとす。われらの詩は古人の詩を模倣するにあらず、われらの詩なり、否、われら一人一人の発明したる詩なり。

今野寿美「新時代の歌の出自」

現代短歌の源流が与謝野鉄幹・晶子の「明星」自我意識短歌にあるのは間違いありません。短歌は古来「わたしはこう思うこう感じる」の自我意識表現でしたが明治維新後の日本文学は明確に欧米的自我意識文学に変わりました。夏目漱石の「近代的自我意識文学」です。これは現代まで続いています。

鉄幹はいち早くこの変化に反応した文学者です。第一作品集『東西南北』がその姿勢をよく表しています。短歌・俳句・新体詩なんでもありの全方向的作品集です。また維新後の新たな自我意識概念は強烈な恋愛幻想となって若者たちを惹きつけました。晶子との恋愛など鉄幹は言行一致の自我意識歌人でスターでした。

鉄幹は「自我は即我が儘なり」と書いて何ものにも縛られない自由な表現を高らかに宣言しました。それが「明星」が北原白秋、木下杢太郎らの自由詩詩人(新体詩詩人)を輩出した理由です。どんな場合でも文学は先行作品を下敷きにしなければ新たな表現を生み出せません。自由詩(新体詩)は欧米詩の翻訳とその模倣から始まった新ジャンルですが短歌がその接続媒体になりました。

とはいえ短歌である限りまったく自由な表現は許されません。正岡子規は激しく鉄幹を批判し佐佐木信綱の「心の花」など伝統派歌人たちもじょじょに距離をとってゆきました。また鉄幹自身の新たな試みもすぐに頭打ちになった。白秋らの「明星」離反は若い世代が鉄幹を見切ったことの表れだったと言っていい。短歌の強烈な自我意識表現はあっさり短歌伝統に融解してしまい短歌独自の特徴や本質は何かという点に問題意識が移っていったわけです。

襟垢のつきし袷と古帽子宿をいで行くさびしき男

前田夕暮

黒牛の大いなる面とむかひあひあるがごとくに生くにつかれぬ

若山牧水

垢じみし袷の襟よ/かなしくも/ふるさとの胡桃焼くるにほひす

石川啄木

*

こうした自然主義的作風を示した空穂・夕暮・牧水・啄木・哀果(土岐善麿)らの短歌は、見てきたように市井に暮らす人間(夕暮の言葉で言えば通例人)の生活や心情を写すものであり、写実的な作歌姿勢が基本にはあった。ただ子規が唱えていたような写生と比較すれば、写すべき対象が景物そのものよりも生の悲哀や彷徨、疲れ、苦悩など内面世界に連結する形で表現されていたとは言えよう。

山田吉郎「明治四十年代の変革と模索」

今野寿美さんの「明星」論に続けて山田吉郎さんが「明治四十年代の変革と模索」で明治末の自然主義文学と短歌の関係について論じておられます。戦後六〇年代の前衛短歌と八〇年代に始まった口語短歌・ニューウェーブ短歌を除けば近・現代短歌史で最も面白いのはこの時代でしょうね。自然主義文学の一大ブームが短歌にも及んだわけですがそれは微妙な形で子規「根岸」派の写生短歌から斎藤茂吉「アララギ」派に接続しています。

山田さんは夕暮の「襟垢の」歌は田山花袋『蒲団』の影響を受けていると書いておられます。啄木の「垢じみし」にもその影響があるかな。ゾラなどのヨーロッパ自然主義文学はアンチ・キリスト文学の嚆矢ですから宗教的倫理・道徳などのフィルターを取り除いてありのままの人間を描こうとしました。それまでタブーとされてきた生々しい金欲や性欲などを真正面から扱ったのです。

このヨーロッパ自然主義文学の受容によって日本の自然主義小説は強いリアリズムを獲得してゆきました。山田さんが書いておられるように短歌の自然主義もまた「生の悲哀や彷徨、疲れ、苦悩など」を表現する傾向が強かった。特に夕暮は初期はちょっとおっちょこちょいなほど小説的自然主義表現に肩入れしていましたね。。

ただ短歌界では直接的な自然主義文学の影響は短期間で消滅してしまいます。また日本の自然主義文学はあっという間に花袋や島崎藤村らの穏健なリアリズム小説を抜け大正時代になって葛西善蔵らの極私的私小説に変貌しました。極私的私小説は文字通りこの世の地獄を描いています。人間の自我意識(我が儘)を極限まで描けば必ずそうなる。

しかし短歌が人間の醜さ汚さを描き続けることはありませんでした。自然主義小説の影響は子規的写生(自然描写)から斎藤茂吉的万葉重視の実相短歌へと換骨奪胎されていったのです。短歌が自我意識文学であるとしてもそれは人間存在の醜さを描くものではなく自然の移ろいに仮託して調和的世界を描く表現だから当然ですね。

多くの場合歌壇での自然主義小説の捉え方はかなり一面的で杓子定規です。短歌から見た小説ではなく小説中心に自然主義文学を考えなければ正確な認識は得られない。自然主義小説と短歌の自然主義は似て非なるものです。一瞬重なって袖を分かつたところから短歌独自の歩みが始まります。

メールしてメールしている君のこと夕方のなかに置きたいと思う

永井 佑

美しさのことを言えって冬の日の輝く針を差し出している

堂園昌彦

ゼロ年代以降の短歌において、美的規範はどのように機能してきたのか。(中略)永井の歌は当初、既存の文学的な美的装飾を排除した作品として理解されていた。しかし次第にこれらの歌が、書き言葉的な出力から口語に近い出力の仕方の言葉へというテーゼのもとに、言葉を選択的に選ばないという逆説的な規範によって成り立っていることに読者は気付かされ始めた。(中略)一方で堂園は極めて名詞的な歌人であり、(中略)暴力的ともいえる色彩感覚、青春の感傷性や普遍性への羨望を強力なイメージとして提示する作風である。

藪内亮輔「ゼロ年代以降における美的規範とその継承」

今回の特集では戦後の前衛短歌や口語短歌を飛ばしてゼロ年代以降の作品に焦点を当てた論が掲載されています。藪内亮輔さんが「ゼロ年代以降における美的規範とその継承」を書いておられますが正直に言います。この論法はもう飽きた。

ゼロ年代以降の特徴は従来的短歌とは違う修辞やイメージの使い方にあるという評論が繰り返し書かれていますがどれも似たり寄ったり。明らかに作品より難解な評論を書き続けてどうする。本末転倒。要するに歌で決定的なことを何も表現しないという作風です。ニューウェーブ歌人が考えているほどその手法は斬新ではない。またそんな作風を続けられるわけがない。感覚欠落症的で本当に中身が空っぽの歌人でなければ歌を量産することはできません。無理して書けば書くほど苦しくなる。思いきって方向転換するか書けなくなるかどちらかになるのは目に見えている。

平井弘さんなどがニューウェーブ短歌の先駆と捉えられることもありますが同世代歌人の平井短歌の評価は概して低いように思います。その理由は同時代をともに戦った〝同士〟という感じがしないからでしょうね。今はスカしたニューウェーブ的短歌でも通るでしょうが正面切って同時代に挑む歌人が現れればその時代は忘れられる可能性すらあると思います。時代のアトモスフィア作品の寿命は短い。

ニューウェーブ短歌はそろそろ曲がり角というか終焉期です。またガラガラポンになるでしょうね。ニューウェーブ短歌全盛時代より歌人人口は減るでしょうがそれが短歌の世界の常態。元に戻って落ち着くだけのことです。

鶴山裕司

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■