今号の特集は軽めの「平明と奥行き」。漠然としたお題の特集のせいか執筆者によって「平明」と「奥行き」の解釈にだいぶ差が出ています。後者の「奥行き」をメインにすると「平明」と乖離してゆくのは仕方がない。奥行きは空間とは限らず心理的それも含んでしまうからです。ただ「平明」+「奥行き」となると写生歌が多くなる。

白孔雀街なかの家に飼はれをり春の日ぐれのにぶき音して

佐藤佐太郎

霞み立つながき春日に子供らと手毬つきつつこの日暮らしつ

良寛

立枯れてすでにひさしき杉の木にあかあかと冬の夕日差しをり

前登志夫

久方の光のどけき春の日にしづこころなく花の散るらむ

紀友則

ながらふる月のひかりに照らされしわが足もとの秋ぐさのはな

斎藤茂吉

屑籠の底ふかき夜どこまでもひとひらの紙落ちつづけたり

斎藤美衣

枕の下に白き寺院があるやうなひそやかさ 暮らし続ける

睦月都

風よりも静かに過ぎてゆくものを指さすやうに歳月といふ

稲葉京子

人形が出てくることもいまはない大時計の下、人は人待つ

時本和子

一つ床に山馴れぬ妻身を寄せて寒しと言ひぬまだ眠れぬか

松村英一

くきやかに影のおちたる朝の舗道人の頭も踏みながらゆく

志垣澄幸

石垣に子ども七人腰かけて河豚を釣り居り夕燒小焼

北原白秋

特集論考から「平明」な歌を引用しました。写生歌が多いですね。しかしバリエーションに富んでいます。その理由は歌には必ず人間が介在しているからです。写生歌であっても「にぶき音して」「この日暮らしつ」「夕日差しをり」「しづこころなく」という表現は人間による描写であり感情の発露です。歌の背後に人間がいる。人間存在が感じ取れる。それが短歌の富であり強みです。

人間は人間存在に関するプロです。ほんのわずかな糸口から人間存在を理解できます。言葉だけでも同じこと。乱暴なことを言えば文学で一番面白いのは人間が描かれている場合です。その意味で芭蕉「古池」から一歩も動くことのない俳句は平板になりやすい。人間存在を完全排除した純写生によって日本文化が内包している循環的かつ調和的世界観をズバリと射抜けば傑作が生まれます。しかしそんなことは滅多に起こらない。たいていは似たような句が並ぶ。

今回の特集では「平明」または「奥行き」で短歌アンソロジーが組めるわけですがバリエーションはいくらでもある。藤原定家は『百人一首』の元となった『百人秀歌』で有名ですが『新古今和歌集』『新勅撰和歌集』の勅撰集に限らず数多くの秀歌集を残しています。秀歌集を献呈する相手によってまた秀歌を纏める際の切り口によっていくらでも撰集を編むことができる。そして撰集は必ずと言っていいほど〝物語〟を生む。歌の並び順はランダムではなく考え抜かれているからです。人の感情が表現されている短歌でなければそれは不可能です。

石垣のうへ蔓草に縁どられ猫のかほありまなこひらきて

すべり台のそばの桜の切株にどんぐりがかためて置いてありたり

霜月のよく晴れた日に象のはな子すこしかたむき鼻をゆらせり

目がさめて電車にゐると気づきたり一生の残り時間に焦がる

赤い実をあまた落として山桃の木はなつかしき暗さに立てり

水たまりにまるごと嵌り日輪は青みを帯びたひかりを発す

木の根かたにどんぐり埋めし幼子は立ち上がりなぜか手を合はせたり

重大なことを忘れてゐるやうな気がするたとへば夜がくること

坂の上にのぼりて見れば街はみなうしろすがたがあるとおもへり

花山多佳子 歌集『三本のやまぼふし』五十首抄より

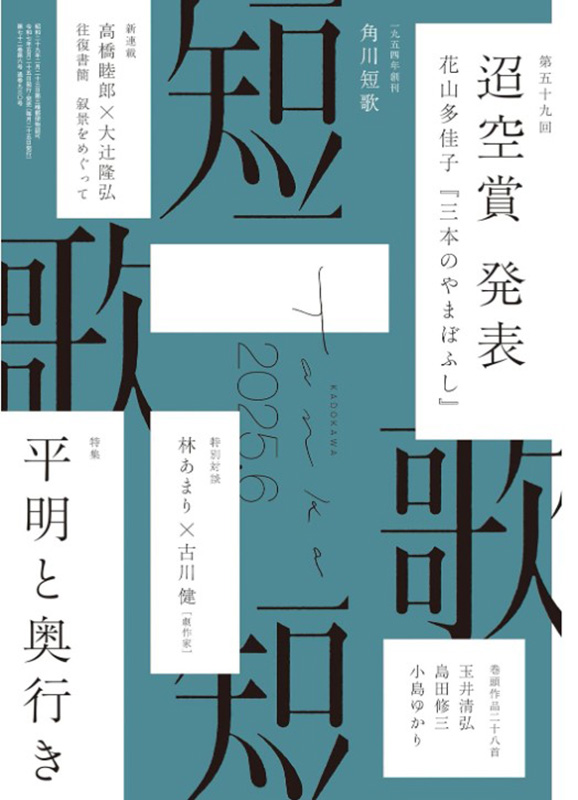

今号には第59回迢空賞を受賞なさった花山多佳子さんの歌集『三本のやまぼふし』が特集されています。時事短歌などももちろんありますが一番の特徴は水のように淡い客観叙景句でしょうね。「重大なことを忘れてゐるやうな気がするたとへば夜がくること」は秀歌だと思います。忘れていた「夜」は日常であり未来でもあるでしょうね。

鶴山裕司

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■