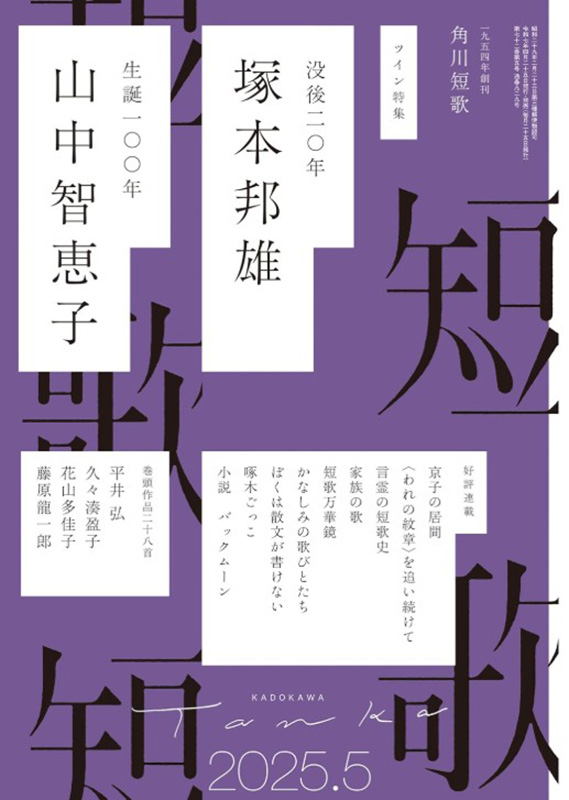

五月号の特集はツイン特集で「没後二〇年 塚本邦雄」と「生誕一〇〇年 山中智恵子」です。特に塚本特集については角川短歌だけでなく短歌研究でも何度も特集が組まれています。重要な歌人の仕事を執筆者を変え切り口を変えて論じるのはとても大事なことです。またこういった特集に掲載される歌人の皆さんの評論のレベルは高い。少なくとも角川短歌では短歌伝統に理解ある執筆者が選ばれています。

文学金魚では句誌批評や小説文芸誌批評も掲載しています。その理由は文学を一枚岩で捉えるためです。大正時代から既にそうなっていますが日本では官庁縦割りのように文学者は自己が関わる文学ジャンルに閉じてしまう傾向が強い。しかし詩だけが文学なのではなく小説もまた然りです。文学を綜合的に捉えることは文学の本質にとっても今の文学の現状から言っても必要です。

文学は社会全体の大きな動きに連動してその表現形式や内容を変えてゆきます。ある時代の本質を形式・内容両面で的確に表現した作品が傑作と呼ばれます。この動きを捉えるためには特定ジャンルに視線を釘付けにしていたのは不十分。少なくとも文学の世界全体を見渡し大局的に把握する必要がある。

また文学は現在明らかな斜陽産業です。それを反映してか自己の関わるジャンル以外の表現を手がける作家が増えています。歌人・俳人が小説を書いたりしておられる。しかし今のところ小説家として立てそうな歌人・俳人は小佐野彈さんを除いていない。せいぜい歌人・俳人のネームバリューを活かして小説をちょこちょこ発表させてもらっているだけ。継続的に書ける気配もない。なぜか。小説という表現の本質を把握していないからです。

お上品な詩人の皆さんは俄に受け入れがたいかもしれませんが小説の本質は「金と女」。女を男や家族に置き換えることはできますが俗な世界を俗なまま描きプラスアルファの観念で上から統御できなければマトモな小説にならない。詩人の皆さんは「パンツを脱げない」ということ。下世話な言い方ですが本当のことです。小佐野彈さんのように同性愛者であることが私的にも社会的にも重荷ならそれをまずあからさまに書く。お上品な詩人のまま詩を書く際の手慣れで小説を書くと「ああ詩人の小説だね」という出来の悪いファンタジー小説にしかならない。

さてまず塚本邦雄特集です。言わずと知れた戦後前衛短歌の大歌人です。塚本は大正九年(一九二〇年)生まれ。詩人の鮎川信夫と同い年です。終戦間近にギリギリで徴兵される年齢でしかも運が悪ければ鮎川のように捨て駒として激戦地の南方に派兵される世代だった。しかし塚本は呉市の海軍工廠で勤労奉仕していて徴兵されませんでした。なぜ徴兵されなかったのかはわかりません。

践みゆかむこの道はただひとすぢに遠つみ祖とこころ通へる

篦麻の實の熟れさだかなり一坪の畑にし寄するわが民ごころ

迫り來て機影玻璃戶をよぎるとき刺し違へ死なむ怒りあるなり

いく度かつひの春とし思ひてはまだ散りしきる花にまみるる

特集総論の「その問いを負へよ―抽象という直接性」で三枝昴之さんが塚本の戦中短歌を引用しておられます。歌の骨格は「ああ塚本だな」ですが典型的な翼賛短歌です。彼は天皇を押し戴く聖戦を信じ本土決戦で玉砕する覚悟を決めていた。まったく反戦ではなかった。

日本脱出したし 皇帝ペンギンも皇帝ペンギン飼育係も

この代表歌は塚本という歌人の精神をよく表しています。太平洋戦争中に戦争を翼賛しまた強制されたとはいえ戦争に協力してしまった文学者(の一部)は深い精神的傷を負った。「日本脱出したし」の歌には塚本の根深い日本政府や日本的精神への拒絶が表現されています。精神的にであれ戦争協力者だったことの傷がこういった歌を生んだ。

また日本を脱出するのは単なるペンギンではない。「皇帝ペンギン」と「皇帝ペンギン飼育係」でなければならない。塚本はある意味精神的貴族。頭が高い。決して俗事にまみれず世界を上から俯瞰するような歌を書きました。

貴族らに扉あかるくひらくたび、青銅の蝶つがひが軋めり

騎兵らがかつて目もくれずに過ぎた薔薇苑でその遺兒ら密會

第一歌集『水葬物語』には浮世離れした歌が収録されています。二首とも明らかにヨーロッパの貴族や宮廷の描写です。ヨーロッパの宮中が選ばれたのは強い憧れがあったからではなく日本の現実から遠い世界を描きたかったからでしょうね。『水葬物語』とほぼ同時期に高柳重信が『伯爵領』を刊行し塚本とほぼ同じ心性を示しています。彼らが描いた貴族社会は架空のものであり現世の上位審級にある高貴な理想世界だと言っていいでしょうね。

革命歌作詞家に凭りかかられてすこしづつ液化してゆくピアノ

昭和二十六年(一九五一年)刊の『水葬物語』に収録された歌ですからこの歌は日本共産党の51年綱領が採択されることになるざわついた世相を背景にしていると言っていい。51年綱領で日本共産党は武力闘争による革命(日本政治の変革)を採用しました。塚本は現実世界を抽象化しますからこの歌の解釈は様々です。ただリテラルに読めば「革命歌作詞家」に「凭りかかられて」「ピアノ」が「すこしづつ液化してゆく」。つまり革命歌が音楽に乗って高らかと歌われることはない。塚本は一九五〇年代はもちろん六〇年七〇年安保でも革命(革新)勢力に同調していない。よりよい世界への希求はあるにせよ戦後保守も革新勢力もともに相対化して詠っています。

既存の政党やイデオロギーに囚われることなく貴族的な強固な個の自我意識で社会に対峙しているという意味で塚本は戦後の「荒地」派の詩人たちに似ています。実際塚本が戦後短歌で重要な作家であるのは短歌の歴史上初めて強烈な社会批判的歌を書いたからです。また既存イデオロギーからは読み解けないという意味で塚本短歌と現代詩の親和性は高い。それは新たな短歌の冨ですが現代から振り返れば限界もあります。

特集で雲嶋聆さんが塚本短歌の特徴を「リズム変革」から論じておられます。塚本短歌は短歌王道のように五七五/七七などで切れることがない。「全体が「三十一拍数」で成り立つ詩型」となっている。つまり短歌のリズムより意味表現を重視した。それが塚本と大岡の論争になっています。

ハッキリ言えば自由詩の詩人にとって塚本短歌の表現はそれほど驚きではなかった。自由詩の感覚で相対化することが可能だった。大岡が論争で主張したのは何が短歌文学で絶対に相対化できない要なのかということです。前衛塚本と保守化した大岡の論争だと思われがちですが決してそうではない。

僕は池上晴之さんと『日本の詩の原理』で戦後詩を徹底総括しています。作家の個を表現の中核にした広義の戦後詩の限界線は一九九〇年代です。自由詩だけでなく小説・俳句の世界でも一九九〇年代に戦後文学はキレイさっぱり霧散した。短歌も例外ではありません。塚本短歌の何を受け継ぎ何が受け継げないのかを見極める時期に入っています。

大きなヒントになるのは岡井隆さんでしょうね。塚本短歌は前半期の一九七〇年代くらいまでの歌集が論じられるのが普通です。それは岡井隆さんも同様。しかし岡井さんは晩年崩れた。戦後前衛を維持できなかった。作家の矜持も社会批判もどうでもよくなった俺が私が目立てばいいという文学状況を正確に反映してグズグズだった。晩年には俳句や自由詩も批評していますが短歌の手馴れで批評しているだけで出来の悪い吉本隆明のようだった。

なぜ前衛短歌の双璧と呼ばれた一方の岡井文学は崩れたのか。塚本は平成十七年(二〇〇五年)に亡くなり岡井は令和二年(二〇年)に亡くなったので塚本は逃げ切ったという捉え方もできる。しかしそうではないでしょうね。岡井さんは塚本のように意地を張らず時代の変化に敏感でそれに乗ったとも言える。素直だっただけかもしれない。ただ誇り高い孤独な前衛ではなく「五位」でよい歌人になったのは確かです。それは忌憚なく検討すべき問題です。師弟制度はあるにせよ歌壇・歌人について厳しい批評ができる歌人の皆さんには論じにくいことまで大胆に抉っていただきたいと思います。

鶴山裕司

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■