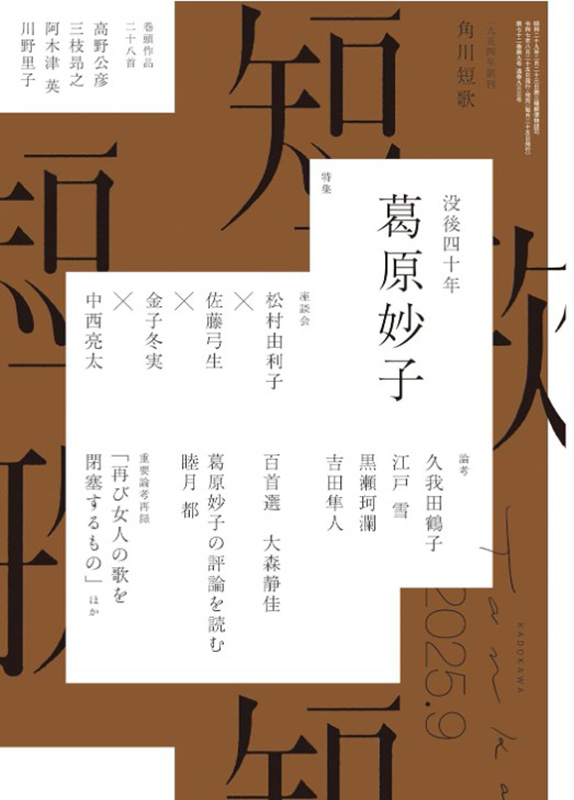

特集は「没後40年 葛原妙子」。通常号としてはかなり厚い72ページにも及ぶ特集です。素晴らしい。同じKADOKAWAさん発行とはいえ「短歌」と「俳句」誌ではぜんぜん編集方針が違いますねぇ。「短歌」誌では今回のような特集が頻繁に組まれます。それに対して「俳句」誌は徹底した初心者向け雑誌。なぜそうなるのかは理解できますが「俳句」誌でももっと過去俳人の特集を増やせばいいのになぁと思ったりします。

歌人や俳人で角川「短歌」「俳句」誌から原稿を依頼されて断る作家はまずいないと思います。未知の作家でも必死に調べまくって原稿を書くはず。俳句は何をどうやっても芭蕉止まりで極論を言えば「古池」一句を知っていれば誰でも句を詠めてしまう。だから技術論になりやすい。しかし例えば芭蕉十哲の特集を順番に組んでゆけば俳人の知見は格段に上がるはずです。素人を誘導するだけでなく俳人をより高いレベルのプロに育ててゆく役割があってもいいと思うんですけどね。

葛原妙子さんは明治四十年(一九〇七年)生まれ昭和六十年(八五年)没。第一歌集上梓は昭和二十五年(一九五〇年)四十三歲の時ですから戦後を代表する女流歌人のお一人です。ただし大正末から昭和初期生まれで終戦時に二十歳前後だった女流歌人たちとはちょっと質的に違う。明治の封建社会の辛さ苦しさを知り尽くした上で戦後民主主義時代の女性の歌とは何かを考えた歌人です。

よく知られているように戦後の昭和二十四年(四九年)に女性歌人のための短歌結社「女人短歌会」が創立されました。この「女人短歌会」が果たした役割は大変重要です。明治大正期には与謝野晶子や柳原白蓮それに九条武子らの優れた女流歌人が活躍しました。しかし彼女たちが歌壇の中心に立つことはなかった。ちょっと言いにくいですがイロモノっぽく見られていたところがある。歌人個々の恋愛や性体験などのセンセーションに寄りかかっていた面があったのです。

しかし「女人短歌会」に集った歌人たちは違います。彼女たちは男性歌人と同質の高い芸術性を歌に求めかつ「女歌」――言うまでもなく折口信夫の命名です――とは何かを真剣に考えその成果を出しました。葛原妙子さんは「女人短歌会」の主要な歌人であり論客でもありました。女性短歌全盛時代の基盤は「女人短歌会」だと言っていいでしょうね。

このやうに考へてくる時に、中年女性の短歌は、当然その生活の反映であり、広い意味での矛盾に充ちた日本社会の反映と言ふ事が出来る。同時にそれは、女性の精神発展の一つの過程ではないだらうか。(中略)未来をめざす母性の姿は、きよく美しいけれども、生活とは甘いものではない。醜さに徹するもよく、それを突きぬけた先に、美しい老女の幻影を置くもよい。只それを、芸術に移すひたすらの努力である。又、清潔とは何か、不潔とは何かといふ事が、もつと人々によつて究明される必要があると思ふ。同時に理知といふものが、案外にきたないものを生む場合についても、考へられていいのである。

葛原妙子「再び女人の歌を閉塞するもの」(「短歌」昭和30[一九五五]年三月号)

「再び女人の歌を閉塞するもの」は葛原さんの代表的歌論の一つです。乱暴なことを言えば独身時代の女はお人形さんではないし結婚した後の女は清く正しく美しい母親なんかじゃないと書いています。そしてそれはあくまで論の枕。女の現実を裸眼で捉えそれを「芸術に移すひたすらの努力」をすることが必要だと論じている。「すべての芸術作品の意味は、現象を通じてその中の「真実なるもの」を取り出す事にあるのであり、それが真のリアリズムの精神であると云へよう」とある。今読んでも非常に鋭い評論です。頭のいい方でした。

フェミニズム理論には生物学的男女性差と後天的社会的性差(ジェンダー)のアマルガムとして女性は男性(社会)に抑圧され虐げられているという論があります。しかし葛原さんはそういった闘争的フェミニズムとは無縁です。乱暴なことを言えば娘から母親そして老年など女性特有の身体・家庭(社会)的変化を歌で表現しないテはないと論じている。それを芸術性の高い表現に高めることだけが重要。

これは文学者としては当然の姿勢です。男女闘争など政治的フェミニストに任せておけばよい。文学者で女なら女をとことん利用するのは当然です。男もまた然り。文学では差別や抑圧もまた強力な表現の武器になる。あらゆる面で男女完全同権の文学などあり得ない。そんな文学の何が面白い。では女性性を真正面から肯定しそれを芸術性に高めた葛原短歌はどのようなものなのか。

先月八月号まで松村由利子さんが「〈われの紋章〉を追い続けて―葛原妙子の改作の謎」を連載しておられました。また特集で葛原さんのお孫さんである金子冬美さんが葛原短歌の改作について書いておられます。葛原さんは歌集収録歌であろうととことん手を入れ選句集などに再録する作家でした。

かがやける白布裁たれつわれは置く熟する前の濃綠のレモン 歌集『飛行』

↓

白き布裁ちたる上にしばし置く熟する前の濃綠のレモン 『葛原妙子歌集』

*

胡桃の葉きたなしと呟き猛き手のまことすこやかにひとは掃くなり 歌集『飛行』

↓

胡桃の葉降りくるところ猛き手のすこやかにして掃く山の人 『葛原妙子歌集』

金子冬美「二冊の『飛行』」

初出と改作を比べればその出来は一目瞭然です。改作歌の方が断然いい。それゆえ葛原さんの歌については〝謎〟がつきまといます。なぜ改作したのかどこに手を入れたから歌がよくなっているのか。初出テキストがわかっているのでどうしても謎解きがしたくなる。改作癖は葛原さんの強い芸術至上主義的志向によって為された自然な営みです。ただ初出と最終稿の違いを知ってしまった者はテキストの迷宮に迷い込んでしまう。ある意味微細で精緻な箱庭的世界に迷い込む。それも葛原短歌の魅力ですが。

竹似草しらしら白き陽を翻す異変といふはかくしづけきか

奔馬ひとつ冬のかすみの奥に消ゆわれのみが纍々と子をもてりけり

あらそひたまへあらそひたまへとわが呟くいのちのきはも争ひたまへ

ちかぢかとあなちかぢかと戰爭に吹き寄せられし顔すれちがふ

長き髪ひきずるごとく貨車ゆきぬ渡橋をくぐりなほもゆくべし

きつつきの木つつきし洞の暗くなりこの世にし逐にわれは不在なり

少年は少年とねむるうす靑き水仙の葉のごとくならびて

口中に一粒の葡萄を潰したりすなはちわが目ふと暗きかも

告別は別れを告げわたすこと 死の匂ひより身をまもること

靑蟲はそらのもとに靑ければ澄むそらのもと燒きころすべし

絹よりうすくみどりごねむりみどりごのかたへに暗き窓あきてをり

わが前に立ちたる者を去らしめて冬の空間恍とひろきか

他界より眺めてあらばしづかなる的となるべきゆふぐれの水

昔日本に幻音ありいつせいに鶴や樂音のごとく立ちにき

しばしばも靑空に手を差し入れぬ高きになにかを捥ぎゐる者は

われらみな絕えたるのちにあなかすかかすかにゑまふたれびとかある

自己のそして女性の生と性を肯定した葛原さんですがその短歌は非常に抽象的です。幻視の詩人と呼ばれたりしますが〝幻を見る人〟ではない。ある物や人を見つめ続けるとそれは抽象化される。画家が物を見つめすぎると物の形が失われ抽象絵画になるのと似ています。それが葛原さんの改作の意義でもあります。

現代の女性短歌はこの葛原さんの抽象度の高い短歌と与謝野晶子や中条ふみ子らの告白体の中間にあると言えます。ベクトルとして確立されておりその振幅の中で歌人たちそれぞれが独自の歌風を築いています。葛原短歌は現代女性短歌の一つの原点です。優れた歌人です。

鶴山裕司

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■