「第70回 角川短歌賞発表」号です。口語短歌から派生したニューウェーブ短歌は伝統短歌より遙かに書きやすいので一世を風靡しました。しかしそろそろ翳りが見えて来たと思います。もっとハッキリ言えば閉塞感が強い。

ただニューウェーブ短歌はその書きやすさで若い短歌人口を大幅に増やしました。これは大変な功績です。ではニューウェーブ短歌が衰退していったらどうなるのか。ある程度まで伝統短歌に回帰するのは間違いないですがニューウェーブ短歌まで進んだ口語表現は残るでしょうね。伝統的文語表現と口語表現が分断されずごく普通の修辞となってゆくと思います。表現内容によって使い分けられるようになる。

そうなると従来ほどではないですが短歌の敷居は再び高くなる。伝統的文語表現は気が遠くなるような長い短歌の歴史を背負っているからです。ニューウェーブ短歌のように短歌伝統と無縁に短歌形式で自己表現するだけでは不十分です。

また最も尖鋭なニューウェーブ短歌は現代詩的修辞を駆使して何も表現しないことあるいは決定的な何ごとかを決して表現しないことで困難で捉えにくい現代世界のアトモスフィアを表現しようとしていました。それは魅力的でした。尖鋭なニューウェーブ短歌の成果は確実にあるわけですが一方でそれでは作品を量産できないという大きな問題がある。尖鋭になればなるほどニューウェーブ短歌作家は苦しくなる。これは創作において致命的です。

いずれにせよ短歌界は従来よりちょっとだけ大きな創作・読者人口パイか従来くらいのパイに戻ると思います。どんな場合でもブームが去れば腰かけの創作者がスーッと消えてゆくからです。ただそういった曲がり角の時期が一番面白いとも言えます。

夏目漱石が「一遍起った事は何時までも続くのさ」と書いたように口語短歌やニューウェーブ短歌の成果は消えません。しかし当初は衝撃的だった修辞はあっという間にその力を失い大きな短歌伝統の中に飲み込まれてゆく。修辞というのはそういうものです。意味の復権が起こるわけですがそれとともに文語・口語体を問わず衝撃的な用法を工夫して修辞を使わざるを得なくなる。要するに常にNEXTを念頭に置かなければ取り残されることになります。

十字架のごとくたて線よこ線を描けり吾の顔のはじめに

極彩色なDNAを貰い受く油絵専攻したる女より

抽象画のなかを歩みてゆく夢の輪郭のなきわたしのからだ

家系図に載ることのなき人の待つ間借りの部屋をイエとわが呼ぶ

〈パートナー〉と口にするときのざらつきよ言い得ることば無きこの国に

みずいろのベッドシーツに横たわりきみとふたつの孤島になれる

流木のように互いを添わせたり産めないからだと産めないからだ

結婚の叶わぬ人と住むことを伝えに帰郷るケーキを買って

無意識に口より放たるる「ごめん。」ベンジャミンの幹の絡みあう鉢

認めぬと言わずに認められないと誰かのせいの如くに母は

思い描く子でなかったか泣きながら脚の折れたる飛蝗と言えり

これ以上近づくことも遠ざかることも叶わぬ親子かこれが

母という花の鎖を燃やすのはわたしの意志か 火の斧を手に

子を持たぬと母に伝えて家を出づ引き潮の浜あがる心地に

母さんは光を仕舞う引き出しだ日暮れに「またね」と言いて手を振る

母の骨拾うのだろう母さんに習いし箸の持ち方をして

このペンがわたし自身だ 日を浴びた原稿用紙匂い立ちたり

もう一度。今度は俺が母を産む 万年筆の蓋をはずす

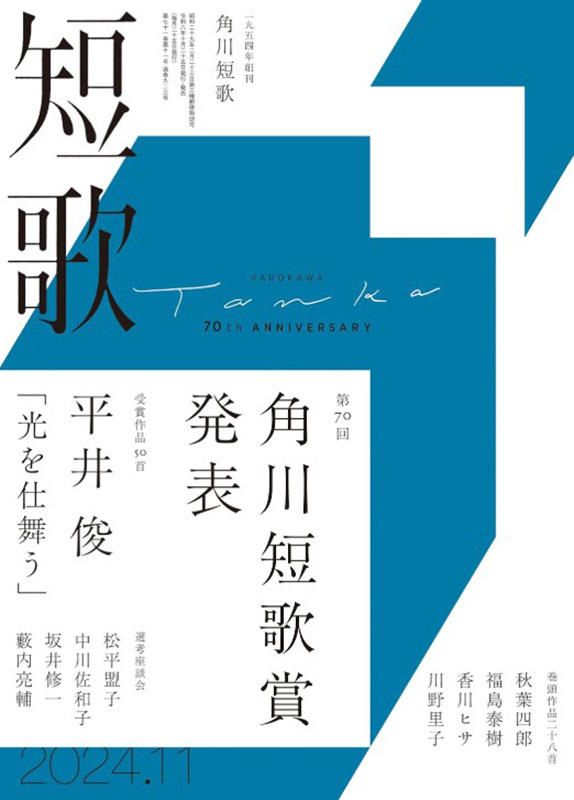

平井俊「光を仕舞う」(受賞作50首より)

角川短歌賞を受賞なさった平井俊さんの「光を仕舞う」連作の一部です。巻頭の「十字架のごとくたて線よこ線を描けり吾の顔のはじめに」を読んだ時はなんのことか分からなかったのですが徐々にそれが明らかになります。ホモセクシュアルの作家が実家を訪れ母親にパートナーを紹介するまでの連作です。作家は「十字架」を背負っている。

LGBT法案などが整備されつつありますがそれと作家個々の苦しみは別です。特に父母にカミングアウトするのは大変な勇気と決断を要します。平井さんも「受賞のことば」で短歌を書く際には「いつも痛みがある。その痛みに自らが耐えきれない日々もあったが、己から抜け落ちた羽がペンになることに気づいたとき、世界に彩りを見たように思う」と書いておられます。表現内容の切実さから言っても受賞に相応しい連作です。

ただ「母さんは光を仕舞う引き出しだ日暮れに「またね」と言いて手を振る」などの歌で使われている修辞が今ひとつピリッとしない。「光を仕舞う」が表題になっているわけですが「光を仕舞う引き出し」と「日暮れ」は撞着表現で「またね」なら引き出しは開かれ再び光が差して永遠の循環になってしまう。ここまで書くなら棒はどちらかに倒した方がいい。母は闇で「またね」は訣別であっていい。

連作最後の「このペンがわたし自身だ 日を浴びた原稿用紙匂い立ちたり」「もう一度。今度は俺が母を産む 万年筆の蓋をはずす」の二首も分かるようで分からない。基本文語体表現ですが正念場を修辞で逃げるニューウェーブ短歌の影響があるような。ただ受賞作が歌人としての本格的スタートなのですから悲しいなら悲しい怒っているなら怒っているという身も蓋もない表現に向かって突っ走ることができる作家だと思います。

地に芥 掃きたつる音ののぼりきてはらはらねむり解けゆく朝は

晩冬のひかりのなかをももいろの舌ちらめきて猫が水飲む

三階の通路ひかりにさらされて扉いちまいひらいてゐたる

しろがねの匙にすくひて乳粥のしんとろとろりとひとり飲食

古き木の椅子ひとつありながやかにその影ありぬひとりを居れば

舞ひおりて鳥がついばむ路上には滲みながらに吐瀉物のいろ

中年のをとこらふたひらつなぐ手をときをりほどく青葉の道に

濁り水にさしこみさしこみゆく脚の濡れてやまざる青鷺の歩行

はばたきていづちゆかむ乳いろの空をあふぎてありたるひとは

アパートメントの窓といふ窓ゆふばえとなりて暮れゆく黙示のごとく

刈茅「アパートメント」(佳作50首より)

佳作に選ばれた刈茅さんの「アパートメント」連作の一部です。冒頭と末尾の五首ですが書き方が一定しています。読めばすぐわかりますがオノマトペを多用した連作です。音読すると非常に面白くまた心地良い作品です。普通に角川短歌誌などに掲載されていればこれはこれで一つの書き方を体得した作家の作品として十分評価されると思います。

逆に言えば新人賞応募作としては今ひとつテーマに強さがないかもしれません。連作タイトルは「アパートメント」でそれを表象する作品は「アパートメントの窓といふ窓ゆふばえとなりて暮れゆく黙示のごとく」です。これが巻頭に来てもいいのでは。

作品はある「黙示」を描いています。それはアパートメントという小さな住宅の内部あるいはその階段や窓から見える外界の描写で表現し得る。オノマトペの多用は「黙示」が必ずしも意味ではなく抽象にまで昇華されねばならないことを示唆しています。「黙示」はオノマトペ(音)でしか表現できないのでありそれは天高く昇ってしまうような高い抽象のことでしょう。そんな抽象が観念に接続すれば連作に柱が立つのではないでしょうか。

今回の新人賞では正賞と佳作三作品が選ばれましたが口語短歌は千代田らんぷさんの「雨宿り」だけでした。この傾向が続くのかどうか。いずれにせよそろそろ口語短歌・ニューウェーブ短歌は曲がり角でNEXTの展望が求められています。

高嶋秋穂

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■