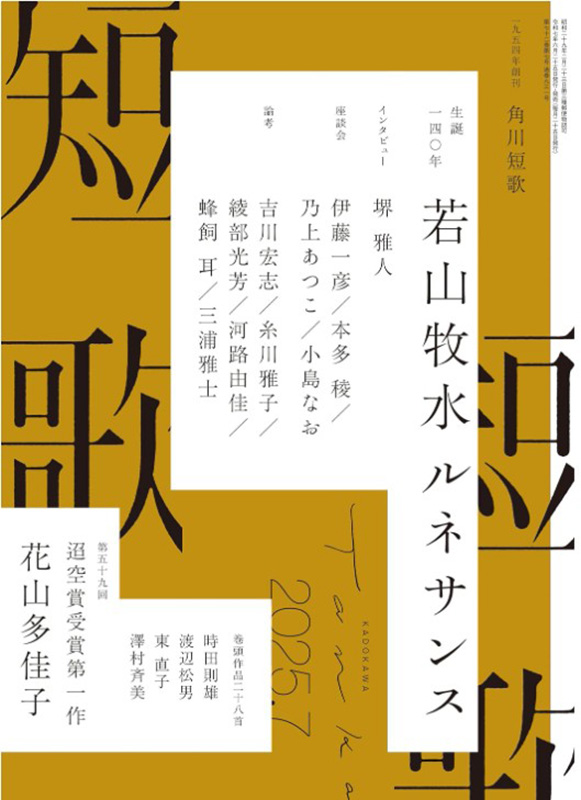

特集は「生誕一四〇年 若山牧水ルネサンス」です。牧水は石川啄木と並ぶ通過儀礼的歌人だと思います。短歌初心者の頃にそれなりに一所懸命読んだ歌人は多いでしょうね。私性と抒情それに絶唱という短歌の本質を端的に表現しました。もちろん古典短歌にもあるわけですが近代歌人では牧水と啄木が双璧。ただし歌を書き続け歌史の最先端にいる現代人の自覚が深まるとそれだけでは足りなくなる。自分が生きる現代の固有性・独自性を表現するには原点を踏まえた上で様々な言語的冒険が必要になってきます。

ところで特集に俳優の堺雅人さんの特別インタビューが掲載されています。映画やドラマ絡みではなく高校時代に歌人の伊藤一彦さんに私淑していたのが縁になったようです。伊藤さんは高校のカウンセラーで堺さんは伊藤さんと話したくてカウンセラー室に通っておられたそうな。「牧水晩年の歌の「身構えなさ」にハッとさせられます。無理に趣向を凝らすわけでもなく、ただ〝そこにある〟言葉たち。まだまだ遠い道ですが、そんな芝居をしてみたいです」と語っておられる。

牧水歌の「身構えなさ」はその通りですね。魅力的な歌が多く恋愛など伝記的生涯を追っても面白い歌人ですが作為はほとんど感じられない。もちろん歌では彼なりに修辞的工夫を凝らしていますが牧水一人の試みに留まると思います。恋愛に関しても園田小夜子との大恋愛破れた後に太田喜志子と結婚した経緯はドラマチックです。喜志子と結婚してからも小夜子を念頭に置いた歌を詠んでいる。しかしかつての恋愛を回想した恬淡とした歌。啄木のように「明星」派だなぁという絶唱はなく「明星」派と自然主義的歌風のハイブリッドといった感じ。どの歌風からも決定的影響を受けていないと思います。

私はこんなふうにして生きているという叫びや呟きを身近に、それも吐息とともに感じさせること。千差万別であれ、多様化するSNSの基盤にそういう人間への関心があることは疑いないと私は思う。SNSに限らない、文学とはもともとそういうものではないか、と言われそうだが、そうではない。李白、杜甫、あるいは定家、芭蕉を考えるだけで分かるが、文学はより一般的であって、個人的な叫びや呟き――それ自体が新しい――がそのまま文学の主題になったのはつい最近のことだからだ。しかもそれは短歌、それも牧水の短歌において、とくに強く感じられるのである。牧水の場合は、それがそのまま短冊揮毫、歌碑建立へとさらに繋がっている。生前の短冊揮毫も、死後の歌碑建立も、膨大な数にのぼるが、その背後に潜むのは牧水という人間への関心、生き方への共鳴以外ではないだろう。結果的に牧水はそれを分かち合うネットワークの構築を担ったことになる。

三浦雅士「SNSの先駆者・牧水」

牧水文学については伝記を含め膨大な評論が書かれています。あらかた出尽くしていると言ってもいいでしょうね。三浦雅士さんは「SNSの先駆者・牧水」で新たな視点で牧水を論じておられる。大岡信さんの牧水評伝『今日も旅ゆく・若山牧水紀行』を手掛かりにした批評です。三浦さんが書いておられるように牧水短歌は「個人的な叫びや呟き――それ自体が新しい――がそのまま文学の主題になった」と言っていいところがあります。それは生活面にまで及んでいます。この実生活まで一貫している牧水の私性(姿勢)は案外重要なのではないかと思います。

牧水の旅がいつしか揮毫紀行の様相を呈してくる様子を、大岡は巧みに描きだしているが、自身の歌を半切短冊に揮毫してそれを有料で頒布するというのは、ネットのブログやユーチューブに登場すると同時に街頭で演説もする――牧水はそれに近いことを千本松原の保存活動などで行っている――というスタイルに、きわめて近いと私は思う。

同

短歌や雑文を書いて食べてゆけるはずもなく牧水が墨書を頒布して旅費などをまかなっていたのはよく知られています。戦前はもちろん戦後の昭和三十年代くらいまで日本の中流家庭にはほぼ必ず床の間がありそこに掛ける軸などが必要でした。牧水はそれなりに有名歌人でしたから比較的安価だったその墨書は喜ばれ最盛期には歌人なのか書家なのかわからない様相を呈していました。また盛んに墨書を頒布したことで牧水短歌の知名度が上がっていった面もあります。

三浦さんは牧水をいわばSNS文学・文学者として位置付けておられます。乱暴に言えば私・私・私の極私(詩)文学ですね。SNS時代になって従来的な作品至上主義が大きく揺らいでいるのは確かです。多くの人がSNSで自己主張を発信しています。さすがに臆面もなく自分の作品は素晴らしいと発信する作家は少ないですが自己と似た作風の作品をかなり強引に評価する裏返しの自己主張は珍しくありません。自由詩は短歌・俳句界より低調なせいか小規模な朗読会を開いたりして草の根的に賛同者を集め詩集などを売っている気配があります。では牧水はミーイストだったのか。このあたりになると三浦さんの切り口では論じ切れなくなります。

牧水は浪漫派的抒情派ですが一方で風景描写が得意な写生派でもある。それは衆目の一致するところです。彼なりに過去短歌から学び創意工夫を凝らして清新な短歌を書きました。が啄木のように私性に徹して私性を抜けた作品はありません。牧水は短歌の流れから言えば独立派というか個人主義派です。しかし〝俺が俺が〟のミーイズムとは無縁。感情の昂ぶりを素直に詠み自然好きだから自然描写が多くなった。私性といっても素直であり高貴です。

牧水はまあ言ってみれば宮崎の医者の息子のボンボンです。好きなように恋愛をして妻を迎え旅したければ旅に出て金がなければそれなりに得意だった墨書で資金を得た。なし崩し的と言えばそうなりますが無理を感じさせない。そういった素直な大らかさが牧水文学を魅力的にしている面があると思います。

けふもまたこころの鉦をうち鳴しうち鳴しつつあくがれて行く

白鳥は哀しからずや空の青海のあをにも染まずただよふ

初夏の月のひかりのしたたりの一滴悲し恋ひ燃ゆる身に

行き行くと冬日の原にたちとまり耳をすませば日の光きこゆ

多摩川の砂にたんぽぽ咲くころはわれにもおもふ人のあれかし

白玉の歯にしみとほる秋の夜の酒はしづかに飲むべかりけれ

牧水の代表歌はすぐに思い出せます。牧水歌は淡くて上品。牧水が歌の素直さそのままに人柄までもが愛される由縁でしょうね。

鶴山裕司

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■