山中智恵子さんは大正十四年(一九二五年)生まれ。ハタチが終戦でした。この時代の少女たちはみなそうですが戦争末期には京都宇治の火薬庫で勤労奉仕しています。

三輪山の背後より不可思議の月立てりはじめに月と呼びひとはや

代表作としてよく知られた歌です。三輪山は言うまでもなく大神神社の御神体。というより歴史の深い闇に霞むほど古代から神の山として崇められてきました。

ちょっと不思議な歌です。吉本隆明の『初期歌謡論』で海を初めて見た人が「ウ」と発話したという直観把握に似て名付けようのない「不可思議の月」が空に上がった。その丸い光を見て初めて「〝月〟と呼んだ人がいることよ」と詠っている。ただ三輪山は最初から厳然としてある。「三輪山の背後」とあるわけですがここには放射状の序列がある。神と人の序列です。

決して揚げ足を取っているわけではありません。山中は前川佐美雄の自選歌集『くれなゐ』(昭和十四年[一九三九年])に衝撃を受け戦後佐美雄主宰の歌誌「オレンヂ」に参加しました。エッセイ「歌との出合い」で「晶子、牧水、茂吉、迢空の歌を忘れさせた。(中略)それらの歌人を、さっと古典に繰り入れてしまう力」があったと回想している。

佐美雄はダダやシュルレアリスムに惹かれた時期があり未消化のままの実作を残しています。ただそこから従来の歌語に囚われないモダニズム短歌も生み出している。一時代前の歌に比べて新鮮だったでしょうね。しかし一方で戦前に日本浪漫派の保田与重郎らと親交を結んだ。決して思想的に筋の通った歌人とは言えませんが戦前の思想・文学動向の玉手箱のような作家です。山中が佐美雄に惹かれたのはモダニズムと同時に日本浪漫派的純粋日本文化(のようなもの)だった気配が漂います。

行きて負ふかなしみぞここ鳥髪に雪降るさらば明日も降りなむ

「行きて負ふ」も代表歌ですが「鳥髪」は素戔嗚尊が高天原を追われて最初に降り立った土地です。流浪の日本文化の魂のようなものを詠んだ歌にも思えます。

吉本隆明と谷川雁といっしょに「試行」を刊行した村上一郎は個人誌「無名鬼」で山中を重用しました。それだけが原因とは言えませんが村上は三島由紀夫を追うかのように自死した思想家です。村上が敏感に感じ取ったのは山中の歌に表れる日本文化への深い信頼だったのではないかと思われます。

昭和四十年代には馬場あき子さんの『鬼の研究』と山中さんの『三輪山伝承』がセットのようによく読まれていました。両著とも古代日本を扱っていますが馬場さんの『鬼の研究』がストレートに権力批判を含んでいたのに対し山中さんの『三輪山伝承』は微妙です。

古代巫女の倭迹迹日百襲姫命は「政権の中枢にありながら、根本の魂で政権に背いていた」とある。体制に従順でありながらそれを鋭く刺す棘のようなものを持っていた。山中さんの歌が前衛的に見えながら本質的に古典短歌である理由でしょうね。

ことばより水はやきかな三月のわが形代に針ふる岬

ことばより思ひに速き旗すすき泪のときをなづさふべしや

くちびるに水のことばはあふれつつ吟遊なべて喝食の秋

かりがねののちの虚空をわたらふや月よと呼べる雪のことばの

青空を青山渉りさまよへることばはありてもの書き沈む

特集論考で楠誓英さんが「ことばと肉」という論考を書いておられます。「山中智恵子を荒い分類ではあるが、「言葉派」か「人生派」で分ければ、言うまでもなく「言語派」であろう」と書いておられます。山中さんの歌には短歌の王道である〝私〟の感情の迸りがほとんどありません。旦那様を亡くされた時の歌であっても「幻聴にまじる頬白 ちいよちいよときみがことばに肖るもかなしき」で遠いところから歌がやって来る気配です。塚本短歌のような社会性も希薄です。

言葉として聞こえ表れる物象を山中さんは短歌で表現しているわけですが前衛短歌のように言葉で現実世界や無意識界を再構成する技法とは無縁です。恐らく源泉がある。言葉が生まれてくる源泉への信頼があると言ってもいいかもしれません。現代短歌に見えても骨格は古典派だと思います。

静雄忌の靴の尖まで指滿たず

父となる夜やさかのぼる春の潮

火口湖の底なる貝の死の螺旋

幼妻酢をもて牡蠣を殺しけり

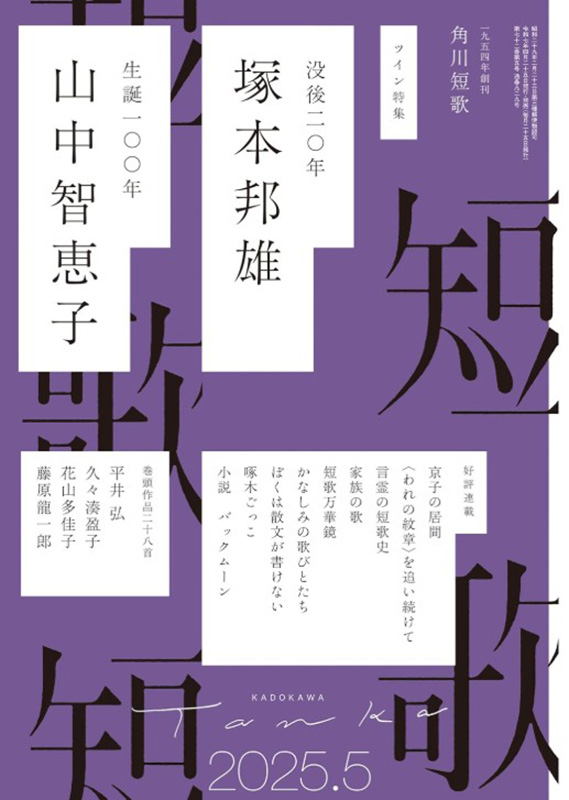

塚本邦雄

われは今生涯の午後桔梗切る

憂ひ人を老いしむなかれ玉すだれ

秋の日の神末たまへ鷹の神

モモソヒメ生みけむかそのはらら星

山中智恵子

短歌と俳句をお書きになる江田浩司さんは「「揺らぎ」と「残響」―塚本邦雄・山中智恵子比較俳句論」を書いておられます。塚本は「俳句は、私にとって、まかりまちがへば、終生の伴侶に選んでゐたかも知れぬ、愛する詩型の一つである」と書き残しています。山中は詩に開眼したのは芭蕉俳句を読んだ時だと回想している。

江田さんは「山中の句の素材、語彙、手法はすべて短歌が先行しており、短歌から、派生的に生まれた表現世界である」と批評しておられる。では塚本俳句の方が俳句文学としての独立性が高いのかと言うとそうは言えない。どの作品も俳句のようには〝視覚的像〟を結ばない。説明的であり短歌の手法で書かれた俳句だと言わざるを得ないと思います。

一九六〇年代から七〇年代の未知の表現領域を追い求めた前衛の時代に多くの作家が専門ジャンルだけでなく他ジャンルの創作を手がけました。俳句では自由詩や小説を書いた加藤郁乎がすぐ思い浮かびます。しかしマルチジャンル作家として成功し確乎たる作品を残した作家はいません。ジャンルの敷居を超えるのは非常に難しい。明治以降では正岡子規が俳句と短歌で優れた仕事を為したくらいです。歌人では伊藤左千夫と長塚節それに岡本かの子が一作あるいは数作の優れた小説を残したくらい。

見よう見まねで書いていては自己のジャンルの書き方に押し流される。一家を構えた作家ならなおのこと考える前に書くのではなく他ジャンルの成立原理を考え抜いて書き始めなければまともな仕事を残せない。塚本・山中という優れた歌人にしてこの程度の俳句と言わざるを得ないでしょうね。

鶴山裕司

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■