四月の終わりに京都に行ってきた。バスで新横浜まで十五分、そこからのぞみで約二時間、速い! 朝から出かけたので用事を済ませてもまだ午後二時過ぎ。鴨川近くのホテルにチェックインして京都国立近代美術館で『鉄斎展』を見た。それで一日目は終了。無理すれば日帰りも可能だったのだが一泊どころか二泊したんですね。わたくし、お年のせいか一泊旅行でも疲れる。旅行に行くとなんやかんやで歩き回りますからね。

二日目は京阪本線に揺られて修学院離宮見学へ。修学院離宮は言わずと知れた後水尾上皇造営の名園。京都で最も王朝美を感じ取れる場所じゃなかろか。融の大臣の六条河原院や、『源氏物語』で光源氏が亡くなるまで住んだ六条院を意識したのではないかとも言われている。庭園美術に詳しいわけではないが圧倒されました。江戸初期の強大だった幕府とやり合いながらこれだけの庭園を造ったのはすげーな。予定していた観光はこれだけ。ホテルのある神宮丸太町に戻り、午後は丸太町橋を渡って寺町通りの骨董屋をぶらぶら見て歩いた。今回はそこで買った骨董二点です。

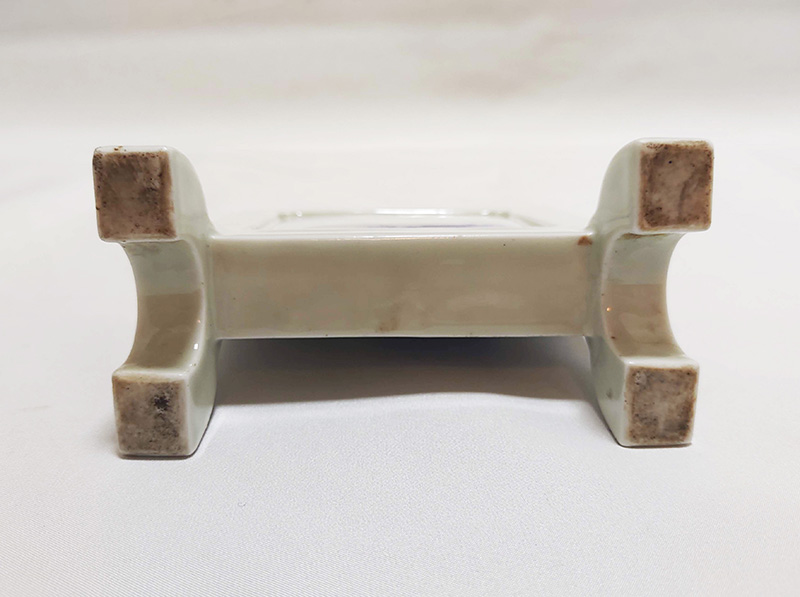

『平戸焼の硯屏』表

高一一・九×幅十・八×上部厚二・三×底部幅六・三(最大値)センチ 江戸時代後期

同 裏

同 上部

同 底部

一点目は平戸焼の硯屏。平戸焼は三川内焼とも呼ばれる。現在の長崎県佐世保市三川内の平戸藩で焼かれた磁器である。江戸時代初期まで平戸はポルトガルやスペインなどとの南蛮貿易の中心地だった。オランダが対日貿易を独占するようになると窓口が出島に移ったわけだが。領主は平安時代から続く名家松浦氏。平安時代にはすでに北九州の領主だったので古い歴史を持つ一族である。当然海運に強かった。平戸藩は明治維新まで一度も転封を命じられなかった珍しい藩でもある。このあたりは入り組んだ地形で島も多いので土地勘のある松浦氏でなければ治められなかったんでしょうね。

秀吉の文禄・慶長の役で当然平戸藩も出兵を命じられたがこの戦争は別名・焼物戦争と呼ばれる。室町末まで日本は焼物後進国で朝鮮・中国から焼物を輸入していた。が、朝鮮出兵の際に九州・中国地方の大名が大勢の朝鮮人陶工を連れて帰り一気に焼物が盛んになったのだった。唐津焼、伊万里焼、薩摩焼、萩焼などである。それは本当だろうが遺された伊万里焼初期作品を見ると相当数の中国人陶工が渡来していた気配濃厚である。唐津焼も文禄・慶長の役以前から始まっていた。中国は明から清への動乱期でその影響で複数の陶工流入ルートがあったようだ。しかしこのあたりの史実は深い歴史の闇に沈んでいてよくわからない。

平戸も唐津焼が端緒である。唐津はやがて薄くて頑丈で清潔な伊万里に取って代わられるが平戸焼も同様の歴史をたどった。ただし唐津・伊万里ともに少し離れた現・伊万里市エリア(佐賀藩)の方が圧倒的に盛んだった。平戸藩の窯は小さく全国の市場に向けて様々な商品を大量出荷する窯ではなかった。藩の御用窯であり細々と幕府や諸藩への贈答品などを焼いていた。そのため多くの平戸焼が今では伊万里焼に紛れてしまっている。見分けるのはとても難しい。

平戸焼がはっきりその特徴を現すのは江戸後期の天保時代頃からである。非常に良質の陶土を使い呉須(藍色に発色する)も伊万里とは明らかに違う上等のものを使うようになった。動物を象った置物や水滴、緒留めなどの立体作品が多いのもこの時期の特徴である。そのため狭義の平戸焼は天保時代から幕末明治初期までの作品を指すことが多い。

今回買った硯屏はとてもわかりやすい江戸後期の平戸焼である。表側には山中の隠者三人が描かれ空には月がある。裏側も山水で水辺の風景のようだ。釉薬が掛かっていない脚の部分は汚れているが伊万里とは違う土である。江戸時代に磁器は伊万里、瀬戸などで焼かれた。マニアックな話になるがそれぞれ使う土が違うので汚れ方も違う。

で、硯屏とはなんぞやということだが、その名の通り硯の後ろに置く屏風である。陶磁器製だけでなく石製、木製のものもある。硯に埃が入るのを防ぐための衝立らしい。本当に埃除けになるのかどうかは硯を日常的に使ったことがないのでわからない。ただま、多くの場合、文人が机の上に置く飾り物だった。

いろいろなところで何度も書いているが、江戸時代まで日本や朝鮮などの東アジア圏の文化規範は中国だった。それぞれ独自文化を育んでいたが圧倒的な中国文化の影響下にあった。物ではそれが特に文房具に現れていて日本でも朝鮮でも文人は中国製の硯や筆、紙、墨――文房四宝と呼ばれる――を最上としていた。そのため日本や朝鮮の国産文房具の遺品は意外なほど少ない。

伊万里焼は売れるならなんでも作った窯だが硯や水滴、筆立、筆架、筆軸などの遺品はあまりない。需要がなかったということだろう。文房具は気になるのでこれまでになんとなく硯、水滴、筆立、筆架などを買ってきた。伊万里系ということになるが硯屏を入手したので残るは筆軸くらいですな。ただ平戸の硯屏、ちょっと奇妙である。

硯屏の上に穴が空いていて筆が挿せるようになっている。筆立を兼ねているわけだ。これは正式な硯屏では決してないことである。また中国製に比べると小さい。中国でも陶磁器製文房具は盛んに作られたが伊万里製は硯屏に限らず一回り小さい。かつ一つの製品に複数の用途を持たせた物がかなりある。小さくて多機能という日本人好みが文房具にも発揮されたようだ。今も昔も変わりませんな。

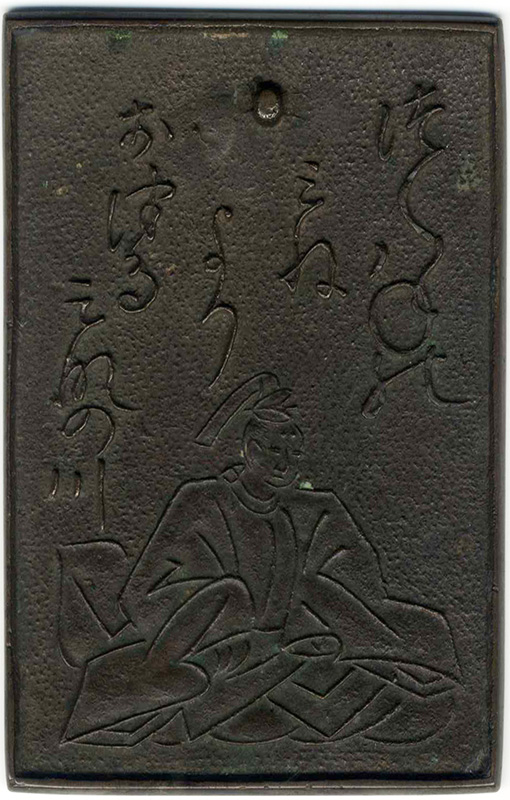

『百人一首の懐中鏡』

縦八・八×横五・五×厚〇・二センチ 江戸時代後期

東京青山の骨董通りはファッションテナントに置きかわってしまい絶滅寸前だが、京都の骨董街は元気である。ゆっくり一つ一つお店をのぞいていて見つけたのが『百人一首の懐中鏡』。正確には江戸時代に『小倉百人一首』として成立した加留多を模した鏡である。同手の二枚が店先のブラスチック箱にぞんざいに入っていた。店主に「お姫さまの絵はありませんか」と聞いたが「ない」という返事だった。やっぱ束帯姿の貴人より優雅なお姫さまの絵の方がいいですよね。

ただ江戸後期の鏡はたくさん遺っているが『百人一首』模様はちょっと珍しい。鏡は作るのに手間がかかるので加留多のようにきちんと百枚(百首・百歌人)作ったわけではあるまい。恋などの人気の歌を選び、かつ坊主の絵(出家歌人)は避けたはずだ。第十三番・陽成院の「筑波嶺の峰より落つるみなの川恋ぞつもりて淵となりける」上三句が陽刻された鏡を買った。天皇家のお膝元ですからね。多分女性用の懐中鏡だろう。

前回の『言葉と骨董』は『平安時代の硯』だった。たまたま京都で硯屏と百人一首鏡を買ったので続けて文房具関連の骨董になった。硯屏はもちろん百人一首鏡には和歌が書かれていますから。ただ今回の方が『言葉と骨董』らしい。平安の硯は本当に数が少なくて値段も高い。しかし平戸の硯屏や百人一首鏡は簡単に類品が見つかるだろう。値段もこなれている。骨董好きなら時には頑張って一級品も買わなきゃならないが、気軽に買えて考えるヒントをくれる骨董の方が有難い。物を買って終わりではつまらない。

骨董街から二十年ぶりくらいに京都御所の敷地に入った。御所はもちろん後水尾上皇造営の仙洞御所跡地に建つ大宮御所も中を見学することはできないが、散歩にはちょうどいい。百人一首鏡を買ったのでふと冷泉家を見てこようと思って今出川通りに抜けた。かなり広い敷地のはずだが御所から出て眺めると門構えがこぢんまりして見える。京都で唯一江戸時代から現存する公家屋敷だがここも中は見学できない。しかしこの場所に定家卿時代以来数々の古典籍が伝えられて来たのだ。思わず遠い目になってしまう。つい先日も定家自筆の『古今和歌集』の注釈書、『顕注密勘』が発見されたことで話題になった。

古美術の世界では鎌倉時代以前は古代だ。第一級の伝世品か発掘品しかないのである。土中していない庶民が使った日用品が残り始めるのは室町時代以降で、鎌倉に溯ると発掘の日用雑器すら少なくなる。劣化しやすい布や紙がもっと残りにくいのは言うまでもない。しかし冷泉家時雨亭文庫は膨大な量の古典籍を守り伝えてきた。『日本古典文学全集』などが定本としている写本の多くが冷泉家蔵だ。人麻呂や家持など和歌の世界には綺羅星のような歌人がたくさんいる。が、歌人として歌道家として最も日本文学に貢献したのは定家卿である。

国文学の世界ではいまだ議論があるようだが、『小倉百人一首』が定家撰の『百人秀歌』を改編して成立したのはまず間違いない。定家は晩年に嫡子・為家の岳父(為家の妻のお父さん、義父ですね)宇都宮蓮生の依頼で『百人秀歌』を撰び贈った。『百人』となっているが一〇一首のアンソロジーである。『万葉集』から同時代の『新古今和歌集』に至る約六百年間の勅撰集から百首を撰び(『万葉』は準勅撰集だが)、自身の歌一首を加えたのだった。しかし『小倉百人一首』では『百人秀歌』の三首が削られ新たに二首が加えられている。また歌の掲載順も変わっている。これが重要なのだ。

『百人秀歌』巻末は定家「来ぬ人をまつほの浦の夕なぎに焼くや藻塩の身もこがれつつ」と入道前太政大臣の「花誘ふ嵐の庭の雪ならでふりゆくものは我が身なりけり」だった。高度な本歌取りの技法を使っているがいずれも叙景に折々の心情をこめた穏やかな歌だ。が、『小倉百人一首』は後鳥羽院と順徳院の歌で締めくくられた。

人もをし人も恨めしあぢきなく世を思ふゆゑにもの思ふ身は 後鳥羽院御製

ももしきや古き軒端のしのぶにもなほあまりある昔なりけり 順徳院御製

後鳥羽院の「人もをし」は「人を愛し恨むこともあるこの世をつまらないと思うゆえ物思いに耽ってしまう」という大意。順徳院の歌は「古い軒から下がる忍ぶ草を見ると、忍んでも忍びつくせないほど古き良き昔のことが思い出される」である。

よく知られているように後鳥羽院は北条義時追討の院宣を出し鎌倉幕府倒幕を試みた。承久の乱である。しかし戦い敗れ後鳥羽院は隠岐島に、乱に加わった(加担した)順徳院は佐渡島へ、土御門院は土佐国に配流になった。後鳥羽院と順徳院は都に帰ることを許されず配流所で崩御した。後鳥羽・順徳院の歌を読めば誰もがそこに鎌倉幕府への怨嗟がこめられていると感じるだろう。しかし両歌ともに配流後の歌ではない。

また『小倉百人一首』『百人秀歌』ともに巻頭は天智天皇「秋の田のかりほの庵の苫をあらみ我が衣手は露に濡れつつ」である。つまり『小倉百人一首』は天皇の歌で始まり天皇(上皇)の歌で終わるよう改変されている。それにより和歌が天皇家のものであることを強く示唆することになった。加えて末尾二首が鎌倉幕府への怨嗟とも読める歌に置き換えられたことで華麗な王朝和歌アンソロジーに深い翳が生じることになった。

『小倉百人一首』が現在に至るまで広く愛されているのはそれが王朝和歌の白鳥の歌でもあるからである。巻末の後鳥羽・順徳院二首がそれを強く意識させることになった。定家、源実朝以降、和歌は長い長い低迷期に入った。定家時代で王朝和歌は終わりなのだ。実際、明治維新後の正岡子規の短歌革新で息を吹き返すまでさしたる歌人は出現していない。

ただ誰が『百人秀歌』を改変して『小倉百人一首』にしたのかはわかっていない。定家が晩年に別荘の小倉山荘で百首を撰び、それを色紙に揮毫して障子に貼ったというのが巷間に伝わる『小倉百人一首』成立伝説である。しかしそれは定家が『百人秀歌』贈答先の蓮生の依頼で色紙を書いた事実を脚色した伝説に過ぎない。

定家は和歌の指導と勅撰集の編纂を行う御子左家の当主だった。定家の時代、和歌と勅撰集は政治と密接に関係していた。定家は後鳥羽院の命で撰者の一人として『新古今』を編纂したが院失脚後に『新勅撰集』を一人でまとめた。草稿には後鳥羽院、順徳院、土御門院の歌が含まれていたが九条家の命で削っている。『百人秀歌』の撰は後鳥羽院失脚後でありかつ贈り先の蓮生は在京の鎌倉御家人だった。定家と鎌倉御家人の結びつきは強かった。「紅旗征戎吾事に非ず」と書いた人が在京御家人に贈るアンソロジーに配流の二貴人の歌を入れるはずもない。『小倉百人一首』成立時期は定家死去から約二百年後の南北朝時代だと言われる。『百人秀歌』改変には王朝文化を誇りながらその滅びの美で武家の世を批判する意図が感じられる。恐らく定家の事蹟や和歌に詳しい冷泉家周辺の貴族歌人による改変だろう。

日本は数々の文化的変動を経験した。最大のものは明治維新である。古墳時代から一三〇〇年以上続いた文化規範が中国から欧米に変わった。中世では和歌から俳句が成立したことが当時の社会的、文化的激変を象徴している。

俳句の成立はある意味で和歌の究極の近代化である。日本文化はずっと循環的かつ調和的世界観をその核に保持してきた。それを表現できるようになったのが俳句である。芭蕉「古池」や蕪村「菜の花や月は東に日は西に」は端的に日本の循環的かつ調和的世界観を表現している。またそれゆえ俳句は明治維新以降、日本文学の基盤(常識)となった自我意識文学ではない。俳人の自我意識を可能な限り小さくして日本文化が内包する循環的かつ調和的世界観を写す(写生する)ことが最上の作品を生む。現代俳人の不幸は近代以降、誰も逃れ得ぬ唯一無二の自我意識をそれとは無縁の俳句で発揮しようとすることにある。

ただ本居宣長の用語を使えば俳句は漢意で成立している。芭蕉「古池」は平仮名を除けば「古池蛙飛水音」であり蕪村「菜の花」は「菜花月東日西」だ。漢字だけ読んでも意味は通じる。多くの俳句がそうだ。五七五の短い表現だから漢字が多用されているのだとは言えない。俳句が表現する循環的かつ調和的世界観は観念だからである。この観念は漢意抜きでは成立しない。

それに対して和歌は水のように流れる平仮名文化である。その流動性を多くの仕事で最初にはっきり示したのも定家である。『小倉百人一首』は王朝和歌の粋だと思われているがまったくそうではない。定家には『定家八代集』を始めとして数多くの撰歌集がある。『百人秀歌』にしても蓮生の短歌指導の一貫として選んだ撰歌集に過ぎない。

古来短歌最大の特徴はわたしはこう思う、こう感じるの自我意識表現である。そのため短歌は歌人ごとの家集としてまとめられてきた。俳句が究極的には名句撰である『歳時記』に収斂するのに対し短歌は個人作品集が基本である。しかし短歌は純粋な個人文学(自我意識文学)ではない。はっきりとした型を持つ集団的形式伝統文学である。『古今集』の春夏秋冬、賀、離別、羈旅、物名、恋、哀傷、雑歌の部立にあるように短歌はほとんど無数の分節ポイントを持っている。『小倉百人一首』が愛されるのもそれを通読すれば季節や叙景、恋、詠嘆など一連の流れを感じ取れるからである。撰歌集は単に優れた歌を集めたものではない。撰集ごとに物語が、流れがある。その種類はほとんど無限である。

定家の撰歌集の仕事を検討すれば短歌が近代以降の自我意識文学とは比較にならない表現の坩堝だということがよくわかる。また定家「見渡せば花も紅葉もなかりけり浦の苫屋の秋の夕暮」や実朝「大海の磯もとどろによする浪われて砕けて裂けて散るかも」はすでに俳句を内包している。達磨歌とは抽象観念のことである。それは定家の書からも感受できる。

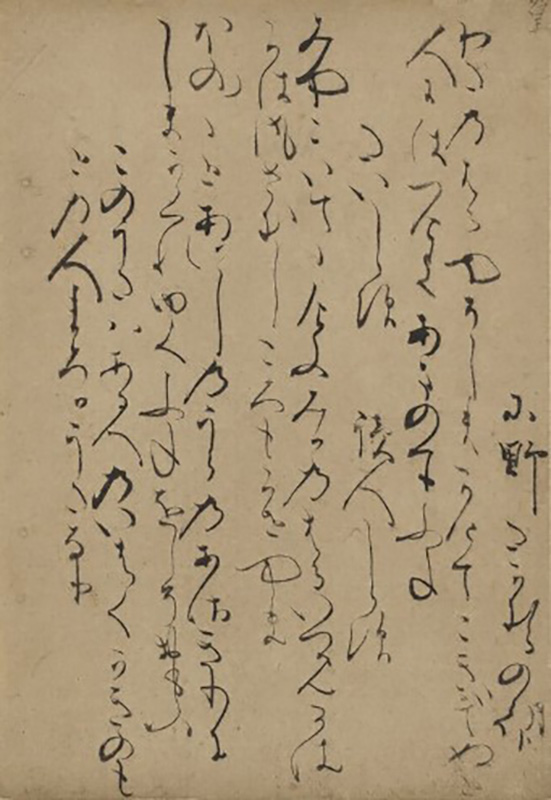

藤原俊成筆『古今和歌集断簡 了佐切「わたのはら」』

平安時代 十二世紀 紙本墨書 縦二二・四×横一五・三センチ 九州国立博物館蔵

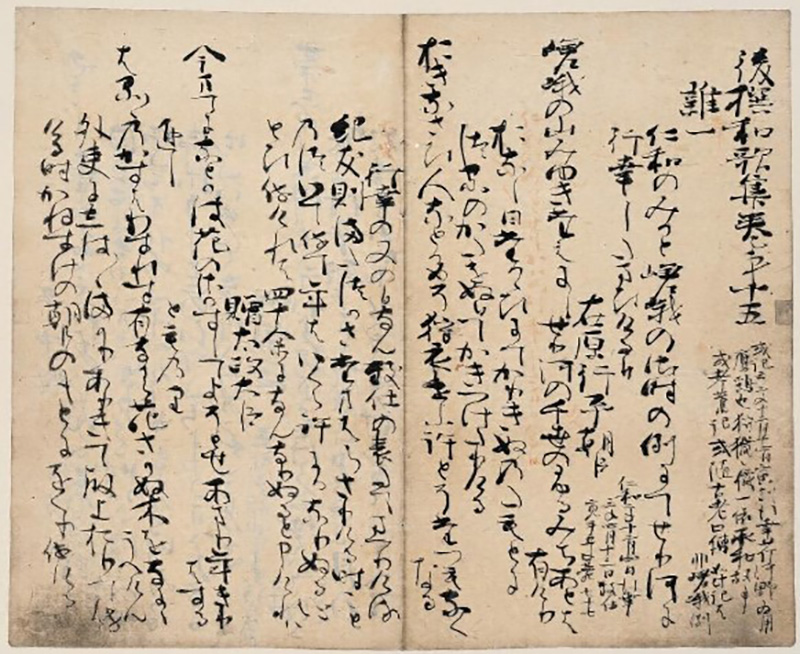

藤原定家筆『後撰和歌集』

鎌倉時代(一二三四年) 縦二二・九×横一四・三センチ 紙数二〇二丁 公益財団法人冷泉家時雨亭文庫蔵 国宝・重要文化財(美術品)

平安時代を通して書は美術品だった。三跡として知られる小野道風を始めとして流麗な書を書く能書家が数多くいた。人々は争って能書家に書の揮毫を依頼しそれを屏風や障子に貼って楽しんでいた。既述のように定家は『百人秀歌』を贈った蓮生の依頼で色紙を揮毫している。定家の日記『明月記』に「予、本より文字を書くことを知らず」とある。依頼されて渋々書いたといった感じである。それはまったくその通りで後世定家が人麻呂と並ぶ歌聖と称されるようになると、その書跡が茶席などの掛け物として珍重されるようになった。が、定家は悪筆である。

定家の父・俊成も偉大な歌人だが能筆家として聞こえたわけではない。ただ俊成と定家の書を比べただけでもその差は歴然としている。定家には流麗な書を書こうという意志が見られない。膨大な書を筆写していてそれどころではなかったからだけではあるまい。書に対する美意識が欠けている。定家の書は〝書〟ではなくわたしたちと同じような〝字〟に近づいている。そういったところにも古代和歌の掉尾を飾り、それまでの和歌を総括したような定家文学の特徴が表れている。

僕は『正岡子規論』で俳句の原理をほぼ完全に解明したと自負している。もう理論として俳句には謎がない。が、短歌にはまだまだ謎が多い。謎がなければ世界は面白くない。短歌の原理が原初的世界分節機能にあるのは確かだが、定家卿をとば口にちゃんと腰を据えて短歌について考えなければなりませんね。

京都では朝はホテルのバイキング、昼は蕎麦やうどんで夜は二日続けてホテル近くの定食屋のようなおばんざい屋に行った。グルメではないので説明が素っ気なくて申し訳ないのだが、おばんざいは野菜が多いのだなぁ、最終日はレイトチェックアウトにしたので昼頃まで鴨川を見ながら一人ボーッとしていた。若い頃のように旅行に行ったら元を取らなきゃという意気込みで観光地を走り回ることはもうなさそうだ。もしエジプトに旅行しても、初日にピラミッドを見に行くだけであとはピラミッドが見える眺めのいいホテルでぼーっとしていそうな気がする。観光よりお宿の方にお金をかけそう。

帰るために京都駅に行ったらすんごい混雑。駅ビルで昼ご飯を食べようと思ったのだがどこも長蛇の列。弁当屋も混んでいた。しかたがないのでコンビニでおにぎりとお茶を買い、またのぞみに乗ってぴゅーんと新横浜まで帰ってきました。

鶴山裕司

(図版撮影 タナカユキヒロ)

(2024 / 6/ 1 18枚)

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■