文学金魚でマンガ『キノコの森』と『えくすぽめんたる』、それに小説『虚構探偵―『三四郎』殺人事件―』を連載中の遠藤徹さんがCD『ふらち野』をお出しになった。とは言っても自費製作で、多分だが少部数プレスである。手軽に試聴できないCD(歌と音楽のCDです)を批評するのはどうかな、とお思いになる方もいらっしゃるだろうが、胸を張って「意味がある」とお答えしたい。遠藤さん、ただ者ではない。

以前遠藤さんの処女作で日本ホラー小説大賞を受賞した『姉飼』を書評したことがある。選考委員の高橋克彦さんが「いままでとは別の次元から送られて来た作品という気がする」と評した作品だった。高橋さんの評はいろんな意味で当たっている。今読むと『姉飼』ははたしてホラー小説なんだろうかと思う。ホラーには違いないが、遠藤さんという器用な作家がデビューにあたってホラーし立てにしたという気配がある。読者に恐怖という楽しみを与えるためのエンタメホラー小説とは質が違う。

じゃあ単に新人賞狙いの作家デビューのためにホラー小説を書いたのかと言えばそうとも言えない。遠藤さんという作家は根源的に不気味な表現欲求を持っている。深くマゾヒスティックであり、それと同じくらいサディスティックだ。その両極を大きく往還する。その不吉な欲望の本質を言葉で特定するのは難しい。しかし強烈な〝両極〟があり、極と極との間を自在に往還できるから遠藤さんは様々なタイプの小説を書くことができる。

ただ遠藤さんという作家が一筋縄ではいかないところは、いつも極端から極端に走るわけではないところにある。作品によって極への志向を強めたり弱めたりすることができるのだ。極をうっすらと仰ぎながら、楽しくサラリと読んでしまえるエンタメ小説も書くことができる。

文学金魚発表の小説で言えば、『ムネモシュネの地図』には語り手(主人公格)として可愛い女子大生が登場する。この子を主人公とした時点で極への志向は和らげられる。そうならざるを得ない。しかし作家の不吉な欲望は作品のプロットと、陰の主人公である種山教授によって表現される。ラノベのはずがラノベをはみ出してしまっている。

余計なことを言えば、この絶妙な緩さというか手加減具合が遠藤さんという作家の特質をわかりにくくしているのではないかと思う。普通に器用なエンタメ作家に見えてしまうのだ。

世の中には純文学と呼ばれる小説がある。大抵はなんちゃって純文学でしかつめらしい顔をしているが中身はない。しかし優れた純文学にはやはり迫力がある。それは言ってみればある種の〝愚かさ〟が持つ迫力だ。私小説が典型的だがひたすらに、愚直なまでに自己の内面を抉り出す。一度その方法に慣れるとエンタメ系の中間小説を書くのは難しくなる。が、読者に強烈な印象を与える傑作が生まれることがある。

もちろん遠藤さんは、彼の内なる極に近接した純文学も書くことができる。夢枕獏さんなどと同じようなタイプの作家なのだ。しかしサービス精神旺盛で、さまざまな物語で読者を楽しませることもできる遠藤さんの作家本質は、その分見えにくくなってしまう。

と、漠然と思っていた。以上は小説に限定したお話だからである。

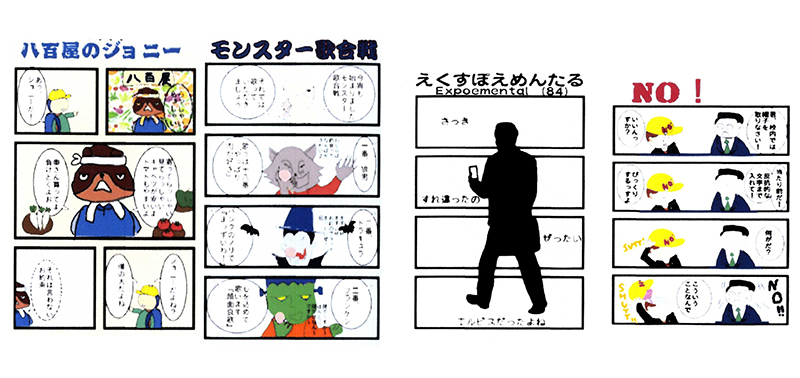

文学金魚で『キノコの森』と『えくすぽめんたる』の連載マンガが始まった時は驚いた。想像以上に器用な作家だと思った。絵は決してプロレベルとは言えない。しかしパッケージのまとめ方は実に見事だ。遠藤さんの思想が核にあり、それがマンガ連載を求心力あるものにしている。ただもう器用というだけでは済まないレベルに達していると思う。遠藤さんが稀代のストーリー・テラーであるのは確かだ。小説が彼の基盤でホームグラウンドである。しかしその表現欲求(表現の幅)は小説を超えて拡がっている。

それに確信を持ったのは連載中の『虚構探偵―『三四郎』殺人事件―』を読んだ時である。近未来小説は珍しくもなんともない。大衆小説ではありきたりのジャンルである。しかし日本の近未来小説にはご都合主義的な設定が多い。海外SFでは最新テクノロジーを背景に、現代社会の問題を未来に伸ばして逆説的に現代的問題を探るのが普通だ。だが日本の小説では少子化や高齢化、SNSの弊害などごく卑近な題材を作家が描きたい主題で歪め限定している場合がほとんどだ。SFが時代小説ほど読まれない理由である。しかし遠藤さんの『虚構探偵』は違う。荒唐無稽な設定なのだが強いリアリティがある。

この作家は現代社会にきっちり対応してその表現の幅を拡げている。真に現代的な作家だと思う。メタバースが大爆発寸前だが、それが一般的コンテンツになり誰もが楽しむようになれば自分でメタバース空間を作りかねない。その証拠はCD『ふらち野』を聞けばわかる。文字、絵(マンガ)、音へと遠藤さんの創作範囲は拡がっている。それは紙やプラスチックの枠組みを超えてサイバー空間にまで拡がるだろう。実際もうそういった試みを始めておられるようだ。恐るべし。

迷路のような

神社の後ろの

森を抜けたら

不意に現れる ふらち野

不思議なことが

次々起こる

常識超えた

ふらちな場所さ ふらち野

(中略)

友だちがパチンコで

撃ち落としたよ

野原の上の

猫たちの背中狙ってさ

風船はじけて猫落ちた

ぼくはあわててさ

野猫たちが

落っこちてくるのを

受け止めて回ったよ

猫たちが回りながら

くるくる落ちたけれど

再びふくれあがり

空に浮かび上がるよ

まったくほんと

ふらちな野原

あきれて空を

見上げたよ

『ふらち野』作詞・作曲 あついすいか 編曲 あついすいか&藤田清

もし僕が恐竜だったとしても

たとえ超・超・巨大な体だったとしても

間違いなく草食竜だったことだろう

鋭い鉤爪も穴掘るためで

長い尻尾も護身のためで

でかいでかい体なのに蚤の心臓

肉食のティラノサウルスの気配におびえ

静かに草食んでただろう

(中略)

もし僕が恐竜だったとしても

たとえ肉食竜のはしくれだったとしても

間違いなくおこぼれ頂戴派だっただろう

強い顎だけど余り肉食べて

早く走れるティラノサウルスのお供

肉食竜のはしくれなのにてんで役立たずで

えらそうなティラノが獲物しとめるのを見つめ

空を飛べるプラテラうらやみながら

食べ残しを待っていただろう

『もし僕が恐竜だったとしても』同

『ふらち野』には遠藤さんの摩訶不思議な作品世界がよく表現されている。死にそうで誰も死なない世界。何度でも存在が復活してくる。遠藤さんの両極の間にはカオスのような創造原野が拡がっていてそれが様々な人や物を生み出す。『もし僕が恐竜だったとしても』にはマゾヒスティックな資質が端的に表現されているだろう。しかしいっけん弱そうな恐竜は決して死なない。へこたれない。どこまでも生きのびるのである。

紙に書かれた詩は自動的に〝詩〟と呼ばれる。それに対して音楽がある詩は〝詞〟と表記されるのが普通である。遠藤さん自身が「作詞 あついすいか(遠藤さんの別名)」とクレジットなさっているので『ふらち野』の言葉は詞でいいのだろう。ただ現代では詩と詞の区分が曖昧になっている。紙に書かれているからと言って自動的に詩とはならない時代である。そんな特権性はとっくに失われてしまっている。ヴィジョンを見失った詩人たちの間で朗読が流行したりしているが、即興即語のラップより刺激がない。音を伴う表現に創造性が見られない。しかし遠藤さんの〝詞〟には彼独自の思想がある。既存の詩でも詞でもない彼独自の〝詞〟の表現である。

現代は純文学と大衆小説の区分がガラガラと崩れ始めている時代である。崩壊することはないだろうがその定義が問い直されるだろう。それは詩のジャンルも同様だ。短歌、俳句、自由詩もその存在意義を問い直されることになる。固有のアイデンティティを再定義する必要に迫られるだろう。これまでと同様にずっと既存のジャンルが続くと信じる作家たちは、恐らく近い将来それなりの形として表れる二十一世紀文学から振り落とされる。同時代を生きていても二十一世紀作家と過去の作家という区分になるだろう。遠藤さんのマルチジャンル志向は正しい。入手困難かもしれないが、『ふらち野』は将来的にお宝CDになるかもです。

(2022/03/22 8枚)

鶴山裕司

■『この世界のまんなかに(見えないものがある?』(『ふらち野』収録)■

・作詞・作曲 あついすいか 編曲 あついすいか&藤田清

■ 鶴山裕司さんの本 ■

■ 遠藤徹さんの本 ■

■ 金魚屋の本 ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■