今号には三木三奈さんの文學界新人賞第一作「実る春」が掲載されている。受賞作「アキちゃん」はLGBTを織り込んだ作品でちょっとあざといかなぁという感じがしたが、受賞第一作の「実る春」の方がこの作家本来の主題が表現されていると思う。

それで今回、真野という懐かしい名を聞いた実春は、彼女の華奢な体つきがまずは思いだされ、それから大学時代、ゼミ合宿でホテルバイキングで、自分の取り皿に山のように料理を盛り付ける真野を実春があ然として見ていたとき、あたし、いくら食べても太らないんだよね、とあっけらかんと言った、そのときの顔もフッと浮かんできたのだった。思いかえせば、真野には昔から歯に衣着せぬところがあり、悪気はないのだと頭では理解するものの、実春はそのたびに心がささくれだつ。あのバイキングでの一言にたいしても、実春は帰りの新幹線でもんもんとし、あたしが彼女だったら、自分の体形を気にしている友だちにあんなことを言えるかどうか、太ったことのない人にはこちら側の気持ちなんてわからないのかどうかを自問自答し、それにあの子、あたしの皿を見たとたん、ほんとうにそれだけしか食べないの、なんて言ったし、あれはいったいどういう意味なんだろう、とぐるぐる思いつめるのだった。

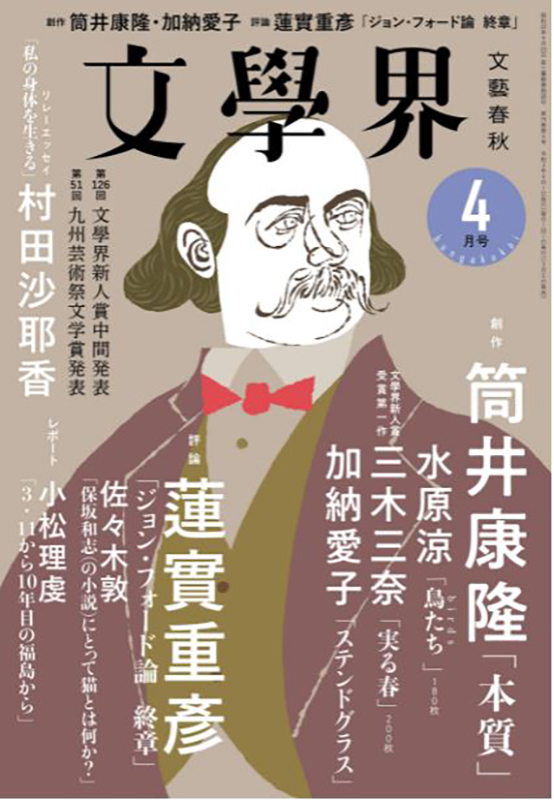

三木三奈「実る春」

「実る春」の主人公は二人である。ただし小説内における主人公の比重が等価かというとそうではない。冒頭のフラグメントに登場する脇実春という女性が実質的主人公だ。実春は横浜の建設会社の小さな営業所で働いている。まだ二十代だが容姿に自信がなく太っていることを気にしている。彼氏もいない。食べることと飲むことが大好きである。普段はおとなしいのだが飲むと饒舌になって心の内をさらけだしてしまう傾向がある。

実春は大学時代の友人、森と久しぶりに会って飲むことになった。真野も同席するという。三人とも女性である。真野の名前を聞いて実春が最初に思い出したのが大学時代のゼミ合宿の一シーンだった。ホテルバイキングの時に華奢な真野が皿に山盛りの料理を乗せて「あたし、いくら食べても太らないんだよね」と言い、少ししか料理を盛らなかった実春に「ほんとうにそれだけしか食べないの」と言ったのを気にしている。解けない謎のようにぐるぐるとその意味を考え続けている。

無邪気な言葉だとは思えない。しかし嫌味だとすれば「なんのために?」という問いがつきまとう。実春は自分が真野と張り合えるような女ではないと認めている。じゃあなぜライバルでもない自分に嫌味を言うのか。優越感からか、それとも小馬鹿にしているだけなのか。いずれにせよ実春は「あたしが彼女だったら、自分の体形を気にしている友だちにあんなことを言えるかどうか」と思う。ただ「どういう意味?」と真野に聞くことはない。実春の気持ちはたいていは彼女の中にいつまでも内向する。

感情にまかせた物思いが激しくなるにつれ、金じゃないんだよ、とさえ茜は思った。(中略)というのも先月にようやく終息した、長く険しかった就職活動において、エントリーシートや面接時の自己紹介で、茜は、

「粘り強く物事にとりくみ、最後まで決してあきらめません」

という文言をあきれるほど繰り返した結果、自己暗示的に粘り強く物事にとりくみ、最後まであきらめないことが自らの本性であると思い込んでいるのだった。つまり自己をあきらめない人であると表現しすぎたあまり、あきらめない人に沿うような行動を無意識に選択し、その言い訳を、自分はあきらめない人だから、とすることで始まりに戻るという、そういうサイクルを循環しているのだった。

同

もう一人の主人公(サブ主人公だが)は大学四年生の津崎茜である。彼女にはうやむやに別れた脇春比古というボーイフレンドがいる。夏休みにいっしょに地方の野外音楽フェスに行くことになっていたのだが、台風で中止になってしまった。費用は茜が出して旅行などの手配は春比古がした。しかしその費用を返そうとしない。金にだらしない男なのだ。おまけに何も告げずに一年間の海外留学に行ってしまった。帰国した春比古を大学でつかまえると茜はお金を返すよう迫った。春比古は当然のことながらのらりくらりしている。

実春ほど内向的ではないが、「自己暗示的に粘り強く物事にとりくみ、最後まであきらめないことが自らの本性であると思い込んでいる」とあるように茜も決してキッパリした性格の女性ではない。春比古に多少の未練を残しながら金の返済を迫っている気配だ。そんな姿勢でガールフレンドから寸借詐欺を働く男から金を返金させられるはずもない。

また〝脇〟春比古とあるように、春比古は実春の弟である。春比古を仲介して一応は二人の女性が繋がるわけだ。

茜は、もうやめよう、と思った。あやまって欲しかったんだ。ひとこと、あやまってくれたら・・・・・・、と胸のなかで言葉にすると、あつい涙が目の縁まであがってきた。ところが、てか金返せよ、と思うと、腹の底から冷たいものがせりあがり、涙がさぁっと引き下がった。茜は、もうやめる、と両眼を手の甲でこすった。もういい、もう帰る。

同

茜は春比古の家を聞き出し金を取り立てに行く。しかし春比古はズルイ男で姉の実春のマンションを自宅だと教えていた。春比古は一方で姉の実春に、今日遊びに行くかもしれないからと言っていた。実春と春比古は決して仲のいい姉弟ではない。しかし孤独で寂しがり屋で人のいい実春は酒やおつまみを買って帰った。春比古が来ないので一人で飲み始め、茜がチャイムを鳴らしドアをドンドン叩いた時にはそれが聞こえないほど深く眠り込んでしまっていた。

金の取り立てに来た茜は「ひとこと、あやまってくれたら」と思い「てか金返せよ」と思う。春比古という男の冷たさ、狡さを見切れず一人相撲した果てに「もういい、もう帰る」と諦めてしまう。その内面葛藤は基本的に実春と同じである。

実春は欄干の上に両手をのせ、身をのり上げるようにして川をみおろした。(中略)実春の目から、涙がひとつ、川面へまっすぐ落ちていった。あっ、涙が川に、と実春は思い、そう思ったとたんに何もかも恥ずかしく、あたしは何の取り柄もありません、デブでブスで、バカで、性格も悪くて、いいところなんかひとつもありません、生きてたってしょうがない、でも死ねません、死ぬのが怖い、どうすればいいですか、と川にむかって訴えた。しかしそのあとで急にぶるぶると震えだすと、もうイヤ、ぜんぶイヤ、みんな嫌い、みんなみんな、大っ嫌い、どいつもこいつも、あたしばっかり、バカにして、みんな死ね、死ねばいい、みんなが死んでも、あたしは悲しまない、絶対に悲しんだりしない・・・・・・、と思ってぼろぼろと涙をこぼし、うっうっ、えっえっ、と嗚咽した。けれどもそうしていたところで橋には人ひとり渡って来ず、実春をなぐさめるようなことも何も起こらないので、欄干から離れると、両手で顔をおおった。そうしてそのまま実春は橋の上に長いこと立っていた。

同

茜が訪ねて来たことに気づかぬまま実春は目を覚まし、早朝のコンビニに出かける。そのまま歩いてゆき橋の上で泣く。この橋の上のシーンに感情移入しできるかどうかが「実る春」という作品最大の評価ポイントになるだろう。感情移入できる読者は大勢いると思う。ただ小説としてもの凄く効果的かというとやや物足りないものが残る。

「実る春」は実質的に女だけの物語である。実春も茜も春比古に振り回されたわけだが、彼の役割は仲介でしかない。しかし二人の似通った女性が擦れ違うのは当然だろう。同じ気質の女性なのだから実際に会っても物語を大きく動かせないと思う。つまり主人公二人という設定がうまく機能していない。

もっと言えば、とても言いにくいのだが200枚という長さは長すぎるのではなかろうか。200枚だから二人主人公になった気配がある。この主題だともっと短くまとめ、一人主人公の内面を追いつめた方がテーマはより純になっただろう。

処女作「アキちゃん」で三木さんは「わたしはアキちゃんが嫌いだった。大嫌いだった。(中略)まいにち学校で顔を突き合せれば憎み、家に帰ってからもうじうじと憎みつづけた。ベッドについてからも憎しみの果てに意識をなくし、翌朝、目をさましたときにはもう憎んでいた」と書いておられる。「実る春」にも「どいつもこいつも、あたしばっかり、バカにして、みんな死ね、死ねばいい、みんなが死んでも、あたしは悲しまない、絶対に悲しんだりしない・・・・・・、と思ってぼろぼろと涙をこぼし、うっうっ、えっえっ、と嗚咽した」という記述がある。

これらの記述は深刻なのだがどこかユーモラスでもある。絶望小説にもなるし、大衆文学的なユーモアを交えた自虐小説にもなり得る。内面を抉るならとことん抉る、その悲惨な滑稽さを相対化するならハッキリ相対化する方が優れた小説になりそうな気がする。

大篠夏彦

■ コンテンツ関連の本 ■

■ 金魚屋の本 ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■