その昔「カラー名作 少年少女世界の文学」というセット本が小学館から出ていました。

初版は一九六九年。監修者は川端康成と中野好夫と浜田廣介、赤い函入、ハードカバーの立派な装丁、一流の執筆者と画家をそろえ、ギリシア神話から英米独仏伊はもちろん、北欧・南欧、ソビエト(当時)、中国、インド、東南アジア、最後に日本ときて全三十巻。なかなか触れる機会のすくない北欧や中南米の神話、ザカリアス・トペリウスの童話、プロスペル・メリメやナサニエル・ホーソンの短編、パンチャタントラ、ベトナム民話、魯迅「阿Q正伝」も入っていた。日本篇は「古事記」「東海道中膝栗毛」「南総里見八犬伝」、謡曲に鷗外漱石、花袋に独歩に巌谷小波、秋田雨雀、小川未明、新美南吉、黒岩涙香、最終巻は三島由紀夫「潮騒」と井上靖の「しろばんば」で締まるという子ども向けとは思えない充実ぶり、毎月届けられるその本を当時八歳だったワタシは無我夢中で読みました。喘息持ちで引きこもり気味だったワタシに何か本でも、という親の配慮だったのでしょう。ワタシは読むことの恍惚をおぼえ、魂が漂れ出るような思いにしばしばとらわれました。

物語は最初は神話でした。

言語をもつあらゆる民族、国家といった共同体には必ず創世神話があります。それは家族や個人のレベルで反復され、再生産されます。共同体はそれによって維持される。かたや、家族や個人のアイデンティティも保証される。

ところが、神話はとうに壊れてしまっています。家族や個人の物語をつむぐのは困難になりました。人びとはあらたな連帯やコミュニティを自ずから模索しなくてはならない時代になったのです。いま世界中に広がるSNSやマンガ・アニメ、ネットゲームはその表徴です。トランプ大統領が米国や世界に分断をもたらしたのではない。強固な、でももはや死にかけた物語にすがらずに生きられない人びとと、あらたな物語を生きようとする人びととの分断がトランプという人物をもたらしたんです。

ではその中で小説は?

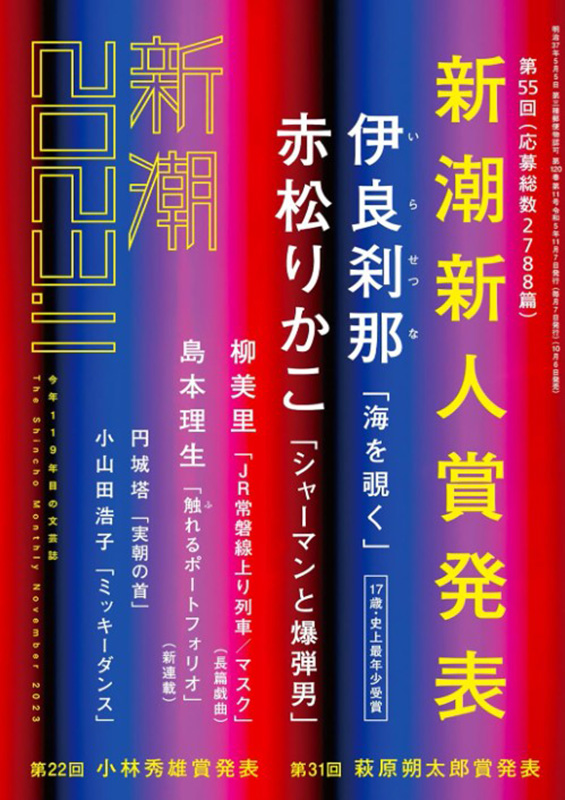

一昨年の新潮新人賞を受賞した赤松りかこさんの「シャーマンと爆弾男」は、自身をつむいできた物語が音を立てて崩れていくさまを自ら見つめながら、その先に広がる虚無の闇と向かい合う主人公の物語です。物語によって生きるのが困難な時代を描く物語です。

アリチャイこと優子は幼いころから母親の話を聞かされて育ちました。お前は南米の部族の女族長であるわが娘、シャーマンのしるしを持って生まれた。七歳のとき、お前はイヌワシに襲われ左眼を失った。これも特別な生まれである証拠なのだと。そう信じて、学校教育も受けずにシャーマンとしての誇りだけを胸に三十過ぎまで生きてきた。多摩川のほとりに日々出没し、裸足で川に入り「水を両足で漕ぎ、ぬるつく川底の石をものともせずスイスイと歩」いて警官に見咎められたりしながら、彼女はそこで捕えたナマズや鮒を調理して暮らします。川とともに生きる彼女は、そこへ近づく危機の兆候を察知します。

「おととしくらいからおかしなことばっかりだよ、二十年も枯れなかった洲の黄色い花が全部萎れたり、鳥とか魚のすごく臭い死骸が沈んでたり。浮くんじゃなくて、沈んでるんだよ。水嵩が冬でも変わるし」

アリチャイは言いながらも肩回りから頭皮まで総毛立つような怖気を感じた。

(赤松りかこ「シャーマンと爆弾男」)

ときにはカワウの親鳥から見放された幼鳥を助けてやったりと、文明を避けて南米の原住民同然の生活を営んでいる(つもりでいる)彼女。

そこへある日、柘植蓮四郎、自らをヨハネ四郎と呼ぶ浮浪者の男があらわれます。元・過激派らしく刑務所生活を経て川べりに住み、いまだ世界同時革命を胸に抱き爆弾を隠し持っている。その男が彼女にシャーマンの資質を感じて慕い、行動をともにしようとします。

この設定はユニークです。これから何が起きるのかワクワクさせる展開ですね。

ところが、そんな彼女に疑念を抱かせることが次々と起こります。

そもそもシャーマンに必要な精霊の声が聴こえないのです。

母が娘に義務教育を受けさせず、社会的な接触を断たされた事実は、虐待とみなされ一時は養護施設に引き取られました。そしてその母が老人ホームに入り、衰えていくにつれ、女族長だったはずの彼女の化けの皮が剥がれていく。その俗人ぶりに幻滅するアリチャイ。

決定的だったのは、イヌワシに襲われて左眼を失ったという話が捏造だったという事実を知ったことでした。それでもお前を信じるという蓮四郎。その蓮四郎もやがて職を得たと言って彼女の許を離れていく。

けれどもアリチャイは、彼女を怪しんで追ってくる警察官に向ってこう言います。

「警察官、さん。わたしはにせシャーマンなんだけども」

薄気味悪そうに身を遠ざける国家権力の女性に、アリチャイは本当の言葉を選ぶように気を付けながら話しかける。

「にせのシャーマンで、母・族長はじっさい普通の人で、この目もイヌワシではなく寄生虫感染によるもので、首長の言葉もわたしの生まれもたぶん母の創作なんだけれども」

ううん、とそこで言葉を切り、長い時間考え込んだ彼女を、意外にも警察官は辛抱強く待った。

「一羽の水鳥にそのためのひとつの河口があるように、わたしにもひとつの川がある、なつかしい声が聴こえるよう、しっかりしなくてはいけない、という首長の言葉ね、それが母の創作にしたって、その中に祖霊の声がまぎれているように思うので」

(同)

ここは主人公があらたな生を踏み出そうとの決意のことばであるとともに、作者にとってもこの作品にとっても読者への重要なメッセージになっていると思います。

そして母は、豪雨によって堤防が決壊し氾濫した川の水に呑み込まれてしまいます。アリチャイにとってそれは、

大蛇の奔流が窓を割り、掛け金を破ってなだれこんでくる。川はもはや単なる重力による水の落下ではなく、祖霊たちの精神の力を水に結集した巨大な運動体だった。

(同)

こうして族長が消えてしまうと、

懐かしい匂いをたてながら白く泡立つ這い跡と祝祭の気配を残して大蛇の水が去った食堂に立ち尽くし、アリチャイは自分が鵜の川のシャーマン・族長になったことを知った。精霊に拒まれたこども、にせシャーマン、混血の狂女は今やこの都会のシャーマンなのだ。

彼女は途方もなく一人きりで、きわめつきに自由だった。

(同)

母親に刷り込まれた物語の呪縛から解放された彼女は、彼女自身の新たなシャーマンの物語をつむぎ直そうと決意し、その門口に屹立する。いい話です。

ただし彼女にとっては、です。小説はそれでいいのか。そこで閉じてしまっては、あまりにありふれていないでしょうか。だって、設定が風変りなだけで、じつは誰だってやっている通過儀礼だし、成長プロセスのひとつでしょう。風変りと言いましたが、現代社会、それもこの都会で、シャーマンという存在の可能性なんて標本として博物館に収められるか、狂人として孤立するか、銀座の母にでもなるか、教祖となってコミュニティを作るのがせいぜいでしょう。そもそも彼女は、母親の物語から脱出するという物語を生きているにすぎず、相変わらずシナリオ上の存在でしかないとも言えるんです。話はだから、この地点からはじまらなくてはならないはずです。

多くの新人作家と同様、この人もやっぱり二作目・三作目によって真価が問われるでしょうね。

さて話は冒頭に戻ります。

「少年少女世界の文学」の世界に浸っていた当時のワタシの思い、それは何だったか。

しいて翻訳すると、こんな感じになるでしょうか――世界はどこへ行っても物語にみちあふれている。それらの物語の背後には、数えきれない人びとの生がひっそりと営まれている。互いに知ることのない、いや誰にもけっして知られることのないそれぞれの生が……ところがこうして読んでいるとふしぎなことに、それらは夜空に浮かぶ星たちの 配列 のように明滅しながら回転をはじめる。回りながら星たちは語りかける――物語の外には誰も出られない。でもこれが唯一絶対だという物語もまた、どこにも存在しない。けれどいまこうして存在し、物語をつむぎながら生を営むそのくり返しの中に、ごく小さなエピソードの折り重なりの中に、ほんとうに唯一無二の何かがあるのだ、と。

「シャーマンと爆弾男」の中でも、作者は自ら聴き取った小さな声をそっと折り重ねていました。

「それが母の創作にしたって、その中に祖霊の声がまぎれているように思う」と。

この世界がたとえ誰かの作った物語であっても、誰かの夢の中の世界にすぎなくてもかまわない。その中にだって「唯一無二の何か」や「祖霊の声」があるはずだから。

なぜいまの世に小説などというものがまだ廃れずに生き残っているのか――その答えもきっとそこに見つかるでしょう。

萩野篤人

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■