本を読んで過ごすことが一日の多くを占めるワタシですけど、どんな本を読んでいても思うことがあります。

速度っていうことです。

速く読むという意味ではありませんよ。速読なんてのは大した能力じゃありません。中学生の時でしたが、昼休みにドストエフスキーの『罪と罰』文庫版の下巻を読んでいたら、学年で成績トップだった生徒(ワタシはビリから二番目)がそれを見とがめたらしく、すたすたと近づいてきて本を取り上げると、「お前、ホントにこれ分かって読んでるのか? ここまで何が書いてあったか言ってみな」とニヤニヤしています。殴ってやろうかと思いながら、それでもラスコーリニコフとポルフィーリイとの息づまる対決、ソーニャとの沁みるような対話、スヴィドリガイロフの姦計にドゥーニャの献身……手に汗握らずにおれない小説だよと説いて聞かせてから「さしずめキミは未来のルージンだな」と皮肉ったら、「こいつわけわかんねえ」と本を投げ返して去っていきました。二度とこの生徒と口をきくことはありませんでした。

おっとそんな話じゃありません。その本に内在する速度ということです。詩でも小説でも、どんな作品にもそれがおのずと持っている速度があるってことです。「罪と罰」は天翔けるように読みたい本ですが、ところどころ時が止まってしまったかのように速度が変わる。ダンテの「神曲」は地獄→煉獄→天国と読み進むにつれて速度が上がっていきます。哲学書だってカントのように一字一句とておろそかにできず一頁読むのに3時間かかる本があるかと思えば、廣松渉のようにちょっと眺めれば書いてあることがわかり、30分で読み終える本もある。それはこちらの読解力うんぬんではなく、その本や文章がそう読んでほしいと訴えて(?)いるんです。だからワタシにとって理想の読書体験とは、その本がもつ理想の速度に乗ることができたと思えるときです。

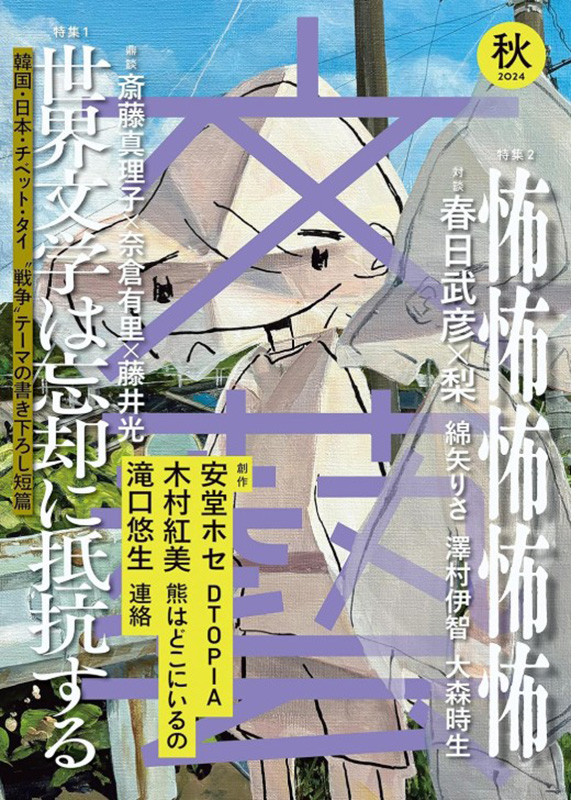

これからご紹介する作品は、昨年の「文藝」秋季号に掲載され、令和六年下半期の芥川賞を受賞された、安堂ホセさんの「DTOPIA」(デートピア)です。

ワタシが面白いと思ったのは、一見するとかなりのスピード感をもって読まされる作品なのかな、と思ったら、あちらこちらで速度が変わる。よどむときがある。そういうテクストの作りをしているのかと最初は思ったんですが、ちがいます。一定のテンポで書かれていないんです。だから読んでいてムラを感じる。それには理由があるんです。

いくつかの話を重層化させようとして、わるく言えばツギハギになっているせいもありますが、いちばんの理由は、スピード感があるように見えてじつはそうではないからです。ひとことで言うと、これは小説というより〈批評〉がコアになっている作品です。そして安堂さんの〈批評〉のコアには〈倫理〉があります。それはストレートに登場人物の口から語られます。

もう誰の責任か追及できないぐらい昔の、すでに起きてしまった過ちを、白人俳優たちが「私達は自分の愚かさをちゃんと分かってます」って顔で演じてみせる映画を、ハリウッドは強迫観念のような勢いで量産した。それが単発の作品に止まらなかったのは、ひとつ大きなメリットを獲得したから。それは「白人たちの懺悔ショーであれば今まで通り白人ばかりが中心にいても問題視されない」という暗黙の了解だった。(引用者注:その一例として作者はジョナサン・グレイザーの『関心領域』を挙げます)[中略] ナチスの政権下、すぐ近くで起きているホロコーストの気配を無視して優雅に暮らす人々。「これこそが今パレスチナで進行中の虐殺に対する、我々の無関心さを表現しているのだ」というメッセージを、私たち観客は本編を観るまでもなく把握した。[中略] 今まさに起きているガザの虐殺について、ナチスのホロコースト映画を通じて把握しようとすることは「まだナチ以上の惨劇は起きていない」という安心や傲慢さに基づいているのではないかということ。そうした現在のジェノサイドの責任から逃れるため、まるですべての責任が過去にあるかのような印象操作をすることは、歴史上あらゆる植民地主義者たちが用いてきた手法だったこと。

(安堂ホセ「DTOPIA」)

こうした書き方が小説としてダメだというのではありません。ただこのようなメッセージ性によって、まさに作者が描いているこの物語が浮かび上がらせるであろう文脈それ自体を相対化してみせなくても、〈倫理〉をコアにした作者の〈批評〉意識が浸透していない場面はないと言っていいのです。それが小説のことばをグロテスクな場面でも笑える場面でもかろやかなスピード感でくり出すようにみえて、じつは重たくしている。むしろ、とことんかろやかに書かれたほうがいいのです。作者もそれはわかっていると思いますが、この重力は逃れがたい。一方、それでいて作者の強い〈批評〉意識をはみ出していく物語の力を感じさせもする、そのせめぎ合いがこの作品の特徴でしょう。

物語の語り手である鈴木百之介ことモモが中学に入ったとき知り合った井矢汽水ことMr.東京ことキースは、おなじ学校の一年上でした。モモが中二になったとき、キースはモモの睾丸の片方を摘出するという騒ぎを起こします。「ヒゲが伸びてくるのが気持ち悪い」「体だけ時間を止めたい」とモモが言い出したことがきっかけでしたが、その行為は学校のプールの更衣室で、カッターと絆創膏、姉の彼氏から手に入れたらしい麻酔薬と縫合のための器具とおぼしきもので、荒っぽく遂行される。怒った父親はモモを連れてキース母子の家を訪れます。二人は口論になりますが噛み合いません。このかけ合いは読みごたえがありますが、作者の〈批評〉のことばがここでも顔を出しています。こんなふうに。

父の後ろにある根拠のようなものが、このときまではっきり見えなかった。大きすぎて、当たり前すぎるがゆえに、それが何か分からなかった。父が根拠にしていたものが、今なら分かる。それは国だった。国のルールと一致していれば、暴力は暴力にならない。モモの血や、肉や、骨を育んで、そのなかに本来のモモを囲おうとしてきたことも暴力ではない。モモの未来の姿を「心」っていう形のない形に拘留していたことも、どこからどう切ったって暴力にはならないのだ。

(同)

こうしてモモは父なるものを拒み、キースに心を近づける。そんなモモからキースが睾丸の入ったジップロックを「優しく取り上げ」冷蔵庫にしまう場面、これがさっき言った「はみ出す物語の力」によるものです。キースは「暴力から暴とれないか」と言い残してその許を去ります。その後「睾丸を摘出する少年」とネットで噂されるようになったかれは、アンダーグラウンドの連中とつき合うようになる。かれによって摘出され集められた睾丸は冷凍保存され、人工水晶に封印されて闇に流れます。

出会ってから十二年後、キースとモモは南方の島の高級リゾート地で再会します。富裕層向けの恋愛ゲームイベント「DTOPIA」のために世界中から駆り出されたメンバーの一員として。この仮想空間的な舞台で演じられる物語はお読みいただくとして、ここでも人種、ジェンダー、植民地支配、核実験がもたらした影響等々、作者らしい含意が示されます。ミス・ユニバースに「仕組まれてない命なんてないのかも」と言わせたり。語り口も『…』をネット語風に連ねたり、一本調子にならない叙述は巧みです。そしてエピソード自体、今どきの社会のイロニー表現となっています。

どの男も、負けても死なない。十一人とも島から帰って、やったことの意味だけが変動し続ける。私たち視聴者によって。

(同)

含蓄のあることばで物語は終わります。

返す返す惜しいと思うのは、やはり物語と〈批評〉性とのバランスです。

紙数の制約もあったのでしょう。読み進めていくと、中編小説におさめようとしてか物語が後半途中から飛び飛びになってしまっています。物語がおのずと増殖し勝手に語り出すままもっと身を委ねればよかったのに、と感じてしまいます。たとえばキースやダイモンのような人物造形は、安堂さんほどの筆力があればさらにモンスターにふさわしい陰影を与えることができたでしょうに、あっけなく退場してしまう。ワタシ的には、もっと闇を描いてほしかった。村上春樹の「ねじまき鳥クロニクル」みたいに。それに代わって〈倫理〉をコアにした〈批評〉意識が前に出る。作者の伝えたいことはわかりますが、この物語が持ちえただろう制御不能な自己運動を抑えてしまっているようで、もったいないと思います。今後に期待ですね。

さて、モモはじぶんのことを「わたし」や「ぼく」といった一人称で呼びません。固有名で「モモ」と呼びます。「一人称でもあるし、三人称にもなる。エゴとしての自分と、世界の一員としての自分を、両立させるための二文字」とモモ自身は説明していますが、人称表現のはらむジェンダー性を中立化しようとの作者ならではの〈倫理〉のあらわれともとれます。けれどワタシが面白いと思ったのは、個人的な話で恐縮ですが妹のことばづかいを想起させたからです。

若くして他界したワタシの妹は、重度の自閉症でした。彼女は幼いころから自らを「わたし」と一人称で呼ばず、「ゆうこ」「ゆうこちゃん」とじぶんに付けられた固有名でしか呼びませんでした。それにずっと違和感を抱き続けていたワタシはふと、ある意味ではむしろ彼女の話法のほうが筋が通っているのじゃないかと思い立ちました。どういうことか。本人に語ってもらいましょう。

――だって、あたりまえじゃない? ゆうこは「私」ってゆー名まえじゃないでしょ。「じぶん」でもないでしょ。みんながゆうこのことを「ゆうこちゃん」って呼ぶじゃない? そういえばお父さんはよく「おれ」とか「おまえ」、お母さんは「あたし」とか「あんた」なんておかしな名まえで呼びあっていたけど。それよりね、お父さんには「ひでとし」、お母さんには「しずこ」っていう、もうひとつの名まえがあるらしいの。こっちのほうが「ゆうこ」って呼ぶのと似てて、いいとおもうんだけどね。じゃあなんでそう呼ばなくてお父さん、お母さんって呼ぶのかって? それはね、ゆうこに話しかけるときはいつだって「お父さんのいうことをききなさい」「今夜はお母さん、カレーライス作ってあげるわね」っていうじゃない?

モモが採用する固有名は、一人称でも三人称でもありうるような用例です。ところが後者の場合は、一人称でも三人称でもない。非人称あるいは無人称的な語法です。人称とはひとが思うほどたやすく手にしうる概念ではありません。飛躍なしにありえない。それを語る場ではないのでひとことだけ申しますが、どんなことばでも(ということは「人間」という存在は)ある種の犠牲を、暴力性をともなわずに獲得されることはないのです。裏を返して言えば「ルールと一致していれば、暴力は暴力にならない」のです。そのことを承知のうえでなお、「暴力から暴」を摘みとろうとする際限のない落穂拾いのようなおこないを作者がになおうとしているのならば、ワタシも留保なしに応援したいと思います。

萩野篤人

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■