前回の時評で、お笑いの話をしました。

笑いほど奥の深い感情表現はないといっても言い過ぎではありません。

誰にとっても空気や水のように身近で気にもとめないのに、ふと「それって何だろう」と立ち止まっていったん考えはじめたら、とんでもない迷路にはまり込んでしまう。そして気まぐれな思いつきの浅はかさをあざ笑うように答えは遠ざかっていく。やっとつかまえたと思ったら、さっとすり抜けてしまう。そんな事象のひとつが笑いです。笑いとは何かについて語った本を、皆さんも何冊か挙げられるでしょう。なのにワタシの知るかぎり、笑いの本質をするどく突いたことばはあっても、論じ尽くした本はこれまで一冊もありません。

理由は二つあります。

一口に笑いと言っても、愉快な笑いがあれば、かなしい笑いもある。身の毛のよだつような笑いもあれば、まったくノンセンスな笑いもある。このように、その性格がおどろくばかり多種多様で変化とニュアンスにとみ、あらゆる分野をまたぐから、というのが一つめの理由です。二つめは、言語表現と分かちがたく結びついているからです。調べてごらんになればすぐおわかりになると思いますが、「笑」の付いた単語・熟語表現は日本語だけでもとんでもない数があります。せせら笑い、つくり笑い、笑い上戸、失笑、哄笑、憫笑、破顔大笑、拈華微笑……。笑いをテーマにした文学作品はどうでしょう。古今東西、数えきれませんよね。

けれど文学表現の作り手側から笑いをみると、ふだんから誰もが親しんでいるのに、いや親しんでいるからこそ、こんなに用いるのが難しい、高度な技術を要するものはそうありません。どんな読者に、どんな笑いをどんな文脈でどう起こさせられるか。考えれば考えるほどドツボにハマってしまいます。より多くの読者に笑ってもらえるような表現の「土俵」が、あるようでないようであるかも、だからです。

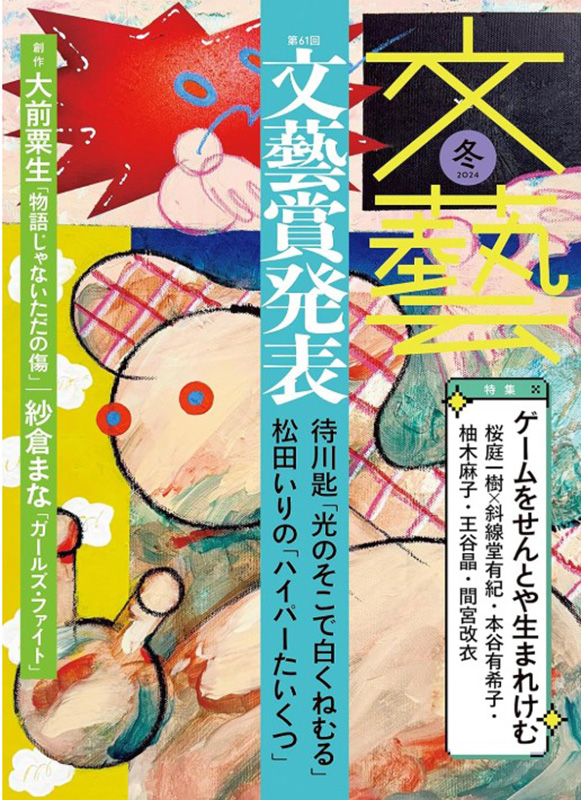

さて今回取り上げるのは、以前ご紹介した待川匙さんの「光のそこで白くねむる」とともに第61回「文藝賞」を同時受賞された、松田いりのさんの「ハイパーたいくつ」です。松田さんの作品は、この難しいテーマに大胆にもがっぷり四つで取り組んだ小説です。

主人公の「私」は「演劇や映像を制作する会社」の財務を担当する三〇過ぎの変り者で職場でも冷ややかな目で見られ世の中から孤立した女性です。あるとき仕事上のミスでケタ違いの金額を払い込んでしまい、大騒ぎになったところを庇って尻ぬぐいしてくれたのが上司で齢五〇になるチームリーダーの女性。チームリーダーはなぜか彼女に「あなたペンギンに似てるって言われたことない?」と話しかけ、「ペンペン」と呼んで可愛がってくれるのです。

率直に言えば、出だしはいまひとつ文章にノリが感じられません。練りに練ったのでしょうけど、読者にはそれがかえって停滞感をおぼえさせます。難しいですねえ小説って。もうすこし言いますと〝調〟がないんです。笑いに限ったことではありませんが、とりわけ笑いの表現には〝調〟が大事です。七五調とかヒップホップ調とか井上ひさし調とか筒井康隆調とか町田康調とか。それが笑いのノリをもたらすのですけど、それが弱いんです。

ところが、です。チームリーダーが「私」にペンギンの話を持ちだすあたりから、小説の内部に転回が生じます。チームリーダーは唐突に「これって素敵だね」とオフィスチェアに掛けてあった「私」の62万エン也(!)のジャケットを手に取ると、断りもなくサイズの違いも気にせずいきなり羽織ってしまい、いまにも破れそうなキツキツの恰好でランウエイを開始します。職場でそれを見ていて手拍子を打つ者、キーボードをギター代わりに叩く者、口笛を吹く者、スマホで「上を向いて歩こう」を流す者……ここから作者本来のノリが、つまり〝松田いりの調〟が出てくるのです。

ここで何とかチームリーダーを落ち着かせて、ジャケットを脱がせたい。「いやいや、太陽に照らすまでもありません。絶対似合ってます。僭越ながら保証します」「そんな似合う? 嬉しいこと言ってくれるじゃん」と言ってチームリーダーは拳闘士の宣伝材料みたいなポーズを取った。肘が張ってジャケットの縫い糸が切れるような音がした。早く脱がせたい。[中略]チームリーダーは拳闘士のポーズから一発シュッと私に向かってパンチを繰り出した。[中略]一発の寸止めが不安感に二発分のダメージを与え、四発目、六発目が加えられて不安感は鬱血して腫れ上がった。八発目の寸止めパンチでジャケットのフロントボタンが弾け飛んだ。「あっ!」と私とチームリーダーは同時に叫んだ。「もったいない!」と言ってチームリーダーは落ちたボタンを拾って食べた。ぐっと屈んだ時にジャケットの背が裂けた。私が立ち止まった状態でチームリーダーの背中を見ていると、彼女はしゃがんだままこちらを振り返ってピピピーーっとピッコロみたいな音を口から出した。

(松田いりの「ハイパーたいくつ」)

窒息して救急車で運ばれたチームリーダーは病院を脱走、職場に英雄状態で迎えられます。ボロボロにされて返されてきた超高級ジャケットを羽織り直した「私」は、チームリーダーに「可愛い!」と言われペンギンの鳴き声を上げます。

そのまま伸びた袖をだらつかせ、前に出す脚の方へ上半身を大きく振りながら歩いてみると、好意的な感じの笑い声がちらほら聞こえた。「かわいいー!」というチームリーダーの声をきっかけにオフィスはペンギン歓迎ムードに染まって、私はペンギン歩きがこんなにも歩きやすいものかと驚いた。 [中略]「ペンギンのペンペンだ!」とチームリーダーに指差されて私は鳴声で返した。ペンペン、ペンペンと喋ったことのない人たちから温かみのある声をかけられた。財務係らも笑顔を向けてくる。 [中略]うん。これからはペンギンでやっていこうかな。ペンペンとして可愛らしさを出していこう。こんなに楽に歩けるのだから。

(同)

ここらあたりまでは、読者は笑い転げながらもトリックスターのようなチームリーダーの媒介によって社会との和解を果たす「私」の姿を読み取ることができるでしょう。まあドタバタ喜劇、予定調和の笑いですね。

しかし、ここで終わらないのが松田さんのすぐれたところです。「私」は「ペンペン」と呼ばれることによってホンモノのペンギン? のように頭から巨大な毛玉が生えてくる。かたやチームリーダーは、電車の中で居合わせた乗客の背負ったペンギン柄のリュックに頭突きをくり返し、リュックからはみ出た登山用のペグだかピトンだかわからない金具を、首に突き刺したまま出社してくるのでしたが、そいつを抜こうとした「私」は……なぜペンギンなのかは最後までわかりませんが、このシュールな描写からラストに至る十数枚は怒涛の展開です。物語はその結構を急速に崩し、リアリティを失っていきますが、失いながらもその自転運動は雪ダルマ式に増殖し加速し転調しつつ狂騒曲はコーダを迎えるのです。古臭い喩えですが、テレビから登場人物が抜け出してお茶の間で暴れ出すような感じでしょうか。

頭だけにとどまらず、私は今に全身が毛むくじゃらになってしまうのかもしれない。チームリーダーの震えがおさまった。彼女が立ち上がった。背の低い私に合わせて少し前屈みになった。目が合った。ゴボゴボと音がした。耳を澄ますと微かに言葉のようなものを聞き取ることができた。「明日からの決算業務よろしくね。ペンペン」

(同)

これに対して「私」は、

明日出社したくないからそんなことを考えてしまうのかもしれない。しかし、我々が人であるために、私は息を止めて嗚咽しながらチームリーダーの首を押さえ続けなくてはならないわけだ。だったらもう、私は人じゃなくてもいいかもしれない。うん。人じゃなくていい。ずっと彼女と至近距離で向き合っているよりは、一人で毛玉になった方がいい。

(同)

「私」の決意はこの後、「どう見られるかという自問自答は薄れて、私の中には雨を舐めたい心がひとつ残った」という表現にあらわれています。最後の結びの一行は象徴的でとてもいい終わり方です。

ただ小説作品としては岐路になるところでしょうね。なぜなら笑いには最低限のリアリティが不可欠でして、あまりそれを踏み外すと自らの対象を見失い、氾濫した意味や狂気が空回りをはじめてしまうんです。読者を選別することにもなるでしょう。さあて、ここまでついてこれるかなあ。――わけのわからないことば遊びには、ついていきたくもないよ、なんて。それでもリスクを背負って踏み出した松田さんの作家としての本能を、ワタシは買いたいと思います。

というのも物語を駆動するこの運動は、笑いが自ずとなせるわざでもあるからです。松田さんはそれに気づいて乗っかった。他の小説表現では許されません。ブラックともシニカルともグロテスクともいえる無意味で過剰な笑い。いや人によってはあっけらかんとした、むしろ爽やかな笑いとも感じさせるような笑い。それが〝松田いりの調〟です。

笑いはどんな対象であろうと、それ自身すらもさらなる笑いに変えてしまいます。タブーも閉域もなく、異なる垣根を次々と乗り越えては横切っていく。それは笑う方にとっても笑わせる方にとっても、人間という存在に与えられた特権的な恵みというほかありません。笑いとはその本性上、世界に相対する精神の、永遠の乗り越え形式なのです。

萩野篤人

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■