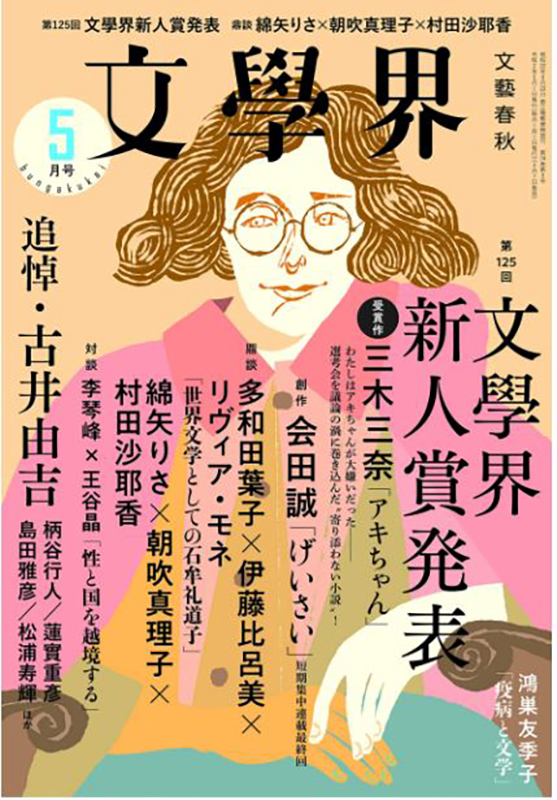

今号は文學界新人賞の発表号で、三木三奈さんの「アキちゃん」が受賞なさった。タイトルを読んだだけで「これはいけるかもね」と思わせる小説である。なぜかというと、無駄に文学的に気負ったところがない。等身大に小説が書かれ無理がない展開だろうなと予感させる。小説は基本、俗な読み物なのだ。

大衆小説と一線を画す、難解で読みにくそうなハイブラウな雰囲気は純文学には必要不可欠だろう。が、そんな作品はたいてい読まれない。俗な中に純文学的ハイブラウさをスリップさせるのが本当に優れた作家というものだ。タイトルからしてハイブラウだと手の内が透ける。もちろん背伸びをしないことがプラスに働くのか、実はマイナス要因だったのかは、次作以降の著者次第ということになる。

わたしはアキちゃんが嫌いだった。大嫌いだった。当時は大嫌いという言葉ではおさまりきらないものがあった。それは憎しみにちかかったかもしれない。いや、ほとんど憎しみだった。わたしはアキちゃんを憎んでいた。まいにち学校で顔を突き合せれば憎み、家に帰ってからもうじうじと憎みつづけた。ベッドについてからも憎しみの果てに意識をなくし、翌朝、目をさましたときにはもう憎んでいた。

アキちゃんと同じクラスになった小学五年の一年間は毎日のようにアキちゃんを憎んでいた。

三木三奈「アキちゃん」

スッと読者を物語世界に誘ううまい出だしである。ああいいねーと思ってしまった。ここまで極端ではないが、同級生とか友人に嫌悪や憎しみを抱くことは誰にでもある。愛と並んで憎しみは人間感情の二大要素と言えるほどだ。ただ愛は消えると案外はかないものだが、憎しみは強烈だ。憎む相手が生きていようと死んでいようと憎しみの感情は消えなかったりする。この後どういう風に物語が展開しても付いていきましょうか、という気にさせられる。ところが、である。

「にげんのかよ」

と兄が言った。アキちゃんはすかさず、うるせぇ、と言いかえした。そして口早になにかを吐きすてると、自転車を立ちこぎしながら、ぐんぐん加速していった。アキちゃんの家は長い袋小路の奥にあるため、角を曲がるまでに五十メートルほど直進しなければならない。兄は遠ざかるアキちゃんにゆっくり歩み出ながら、

「にげんのかー、アキヒロ!」

と言った。それから立ち止まり、からかうような調子で、

「アキヒロー。どこにいくんですかー。アキヒロくーん。ハラダ、アキヒロくーん・・・」

と何度も呼んだ。それは日ごろアキちゃんが嫌い、クラスの誰にも呼ばせなかった名前だった。

同

この箇所を読んで、ん? と立ち止まってしまった。わたしが憎むほど嫌うアキちゃんは実は男で、性同一障害だということになったからである。もちろんこの設定がいわゆる純文学的要素になるのだろう。この設定をプラスに捉えるのかマイナスと捉えるかによって、「アキちゃん」という小説の評価は割れると思う。文學界はプラスに評価したわけでそれはそれで納得できる。

わたしとアキちゃんは小学五年生というまだ声変わりも生理もない性差の少ない年代に設定されているので、小説には社会的要素が入り込んでいない。ただわたしはアキちゃんが苛めるのは、アキちゃんがもしかすると自分のことを好きだからじゃないのかと思ってカマをかけたりするわけだが、性同一障害のアキちゃんが女の子を好きになるわけがない。わたしが仕掛けた罠はちょっと気抜けしたものになってしまっている。

またアキちゃんが性同一障害だと設定すると、当初に提示された〝憎しみ〟に不純物が混ざってしまう。当然小説の着地点が難しくなる。小説冒頭から一直線の結末とはいかなくなる。それがいいことなのかどうか。

受賞プロフィールに性別は書いてないので断定はできないが、お写真を見ると作者の三木さんは女性に見える。なぜ著者の性別を気にするのかというと、LGBTを織り込んだ小説にはどうしても不文律があるからだ。当事者以外は突っ込んだ形では書けない。もし三木さんが男性でLGBTなら問題ない。しかしそれならなぜアキちゃんを主人公にしなかったのだろう。アキちゃんを主人公にした方が迫力が増すはずだ。作家が女性でLGBTという線も考えてみたが、それならアキちゃんを男性に設定したのが不可解だ。んー。

「アキちゃん」という小説を読めばすぐにわかるが、三木さんは小説を書き慣れている。この作品が処女作ではあるまい。だから「アキちゃん」にLGBTをスリップさせたのが、まあ言っては悪いが文學界という純文学誌を引っかけるための釣り餌なのか、それとも作家の本質的主題なのか気になる。そのあたりの判断も含めて次作に期待である。

「マンコのくせにゼゲンか?」

タディーンとばってん箸とレモン太郎だった。考えうるかぎり最悪の三銃士だった。タディーンはヤバいとダラが言っていた。鈍器ボナンザを仕切っており、爆裂都市シオンタウンの最deathな部分とつながっているらしい。タディーンはとにかくヤバいらしい。(中略)

「理屈の通る世界に引っ越せクソマンコ!」

タディーンの噛んだストローから出てるような通らない声、シオンタウンの腐った肉も涙も何もかもいっしょくたになった生臭い夜霧あるいは口臭。タディーンはわたしを殺すか、強姦して殺すかして「女がゼゲンになったらこうなるぞ」と駅前でさらし首にしたいだけだったのかもしれない。

まだ口の中が熱く、濃く、痛い。ツバを吐いたら思ったより生々しい。具材多目で汁気よりも肉って感じで、小さい死んだ赤ちゃんみたい。

それを見てタディーンが引いていた。ワッと泣き出しそうなほど目を逸らして、オエってなってる。「男の人のほうが血とかこわがるよね~~」というソース不明の言われがちワードを思い出したけど、暴力するのになんなんだよ。

「口ん中みせてよ」

ばってん箸がわたしの顔を覗き込む。街に強姦と暴力のバイブスが張り詰めていた。

奥野紗世子「復讐する相手がいない」

奥野紗世子さんは三木さんより一つ前の第一二四回文學界新人賞受賞作家。以前受賞作の「逃げ水は街の血潮」を取り上げた(No.140)。「復讐する相手がいない」を読んでこの作家は伸びるだろうなと確信した。

奥野さん的に言うと、このクソ不景気で文句ばっか垂れてるわりにはどいつもこいつもおとなしくてどこ行ってもちゃんとマスクしてコロナ怖れてる二〇二一年に、こんな勢いのある小説を書く作家は奥野さんくらいだろう。日本がまだ勢いのあった一九七〇年代に、いわば〝高度経済成長詩人〟として登場した吉増剛造の初期詩篇みたいだ。疾走感がある。この作家のパワーは尋常じゃない。どうして二〇二一年の日本でこんなパワーを持っていられるんだろう。似た作家は皆無だ。

「復讐する相手がいない」の舞台は近未来の新宿。SF小説を書くという目的はまったく感じられず、露骨な暴力が支配する世界を描きたいという作家の意図の反映である。廃墟になった新宿はカオスで、主人公のアリゾナはゼゲン(女衒)をしている。女の子をスカウトして売春させる業者のことである。とはいってもまだ一人も女の子を奈落に落としたことのないゼゲン駆け出しである。

アリゾナはゼゲン仲間のタディーンに理不尽に殴られる。当然だ。女が男の世界に入り込めば殴られる。文明社会では軽視され嫌味を言われセクハラ・パワハラを受け我慢の限界に達した女の側の告発→社会からの総批判ということになる。男も女も言葉でキャーキャー騒ぐ。ちょいと前の森元首相が典型的ですな。

しかし奥野さんはそんな「理屈の通る世界」を好まない。小説家なんだから当然ですな。本能的反発と理不尽な暴力を真正面から受け止める。アリゾナは殴られ前歯二本が吹っ飛び、それを血の塊と一緒に吐き出すと殴ったタディーンの方が思わず怯んだ。「男の人のほうが血とかこわがるよね~~」というアリゾナの心の声はタディーンに伝わる。通過儀礼は済んだということだ。アリゾナはもう殴られない。仲間だ。

もちろんアリゾナは女だから売春できる側にいる。売春しないのは売春を嫌ってるのではなく、怖れているのではもっとなく、「売るほど女の身体に自惚れてねーぞ」ということだろう。売春婦には向いていない。しかし肉体労働者になるほど体力もないので、手っ取り早い売春仕事の中でゼゲンを職業選択した。それだけのことだ。もちろん作中でアリゾナは男とセックスするが物語展開にはまったく影響しない。

「お前はバカか、死ぬぞ!」タバコを奪おうとしたら横っ面を叩いてしまった。

突然めちゃくちゃ涙が止まらなくなった。フードをかぶってヒモをギューってして顔を隠そうとしても、どうしようもなくなってしまう。再び客はこっちに目を向ける。さっきまでゼゲンが死にそうになっていたと思ったら、今度はその連れのゼゲンが泣き出している。しかも女のゼゲン、サーカスかよ。

「死んだらどうするんだよ! 死ぬよ!」

「いまのはおれが完全にダメだわ。習慣で・・・・・・」

「死んじゃうんだぞ!」

涙を拭くためのハンカチもティッシュもない。(中略)おしぼり、よく見たら小さい血の塊みたいのがポツポツしていて肺か喉の粘膜が剥がれてるじゃん。

「そういえば歯ができたらしいよ? テレシコワさんのとこ行ってみようよ」

男のこういう目の前にある女のめんどくささを回避するときだけ、妙に頭、というか悪知恵が働く感じ本当になんなんだよ。ムカつくんだよ。気を逸らすときだけうかつじゃない人間になるなよ。

同

アリゾナのゼゲン仲間に巨体のダラがいる。一番仲のいいゼゲン仲間でもある。ただダラは肺を病んでいる。悪性で恐らく不治だ。アリゾナはダラといっしょに食事をしていて、彼が咳き込んでおしぼりに血を吐くのを見る。思わず動揺してタバコを吸おうとしたダラの横っ面を張る。「死んじゃうんだぞ!」と叫ぶ。奥野さんの小説では暴力と血の嵐の中から鮮烈な抒情が迸る。感情を剥き出しにして肉体的にも精神的にも血を流す人間たちの間でふっと生まれる抒情だから鮮烈で美しい。

ただダラによってアリゾナはテロリスト仲間に引き入れられてしまう。ダラの紹介で前歯を入れたのだが、歯医者のテレシコワが日本各地の都市を破壊しまくっているテロリストの首謀者だったのだ。テレシコワは新宿が素晴らしい街だった時代を知っていた。だが中途半端に汚濁に満ちた街として生き延びてしまったので、いっそすべて破壊し尽くしたいのだ。テレシコワは「ぼくみたいな年寄りは絶望している。こんなのが未来だったとは信じられないんだ」「もう一度この街を終わらせるのが年寄りが出来る贖罪だと思う」とアリゾナに言う。

ダラはテレシコワはテロリストだと知っていてアリゾナを引き込んだわけだが、「おれはマジでロクな死に方しない」「アリゾナ、考えて見ろ。お前だってロクな死に方しないぞ」と言う。ダラは間近に迫った死を予感しており、それならいっそテロリストとして爆弾を仕掛けて爆死した方がいいと考えていたのだ。ではアリゾナは世界に絶望しているのだろうか。死にたいのだろうか。

はためくような銃声。いつも青ざめているシャネルの顔が活き活きとしている。

「撃てよお前!」

気づいたけど、わたしはテロ活動にあまり情熱がないな。シャネルの熱心さの気が知れない。背中に下げていた銃を構えてシャネルの横に座る。

わたしには復讐する相手がいなかった。テレシコワやモーターカーのように狂おうしく懐かしむものもないし、ダラみたいにやけっぱちにもなれない。わたしは定かではないけどエモーショナルを弄することはできるし、シャネルのように世界は生まれた時から終わっていなかった。

同

アリゾナはゼゲン活動で最初で最後にスカウトした十四歳のシャネルが売春宿の元締めのモーターカーに犯されているのを見て、彼女を救い出す。シャネルを連れてテレシコワの元に行くと銃を渡され、テレシコワとダラたちで爆弾を仕掛けて新宿を吹っ飛ばすから、二人で逃げ惑う人たちを撃てと命令される。

爆弾は爆発する。新宿は火の海になる。青白く生気のなかったシャネルは活き活きとなり、銃を撃ちまくる。「撃てよお前!」と言われてアリゾナも撃ち始める。しかしシャネルのような熱は湧かない。アリゾナは「わたしには復讐する相手がいなかった」と思う。

テレシコワとモーターカーは初老で平和で豊かな新宿を知っていた。テレシコワは堕落した新宿に絶望しており、モーターカーは「こんな未来は嫌だ」と泣いた。ダラは死に場所を求めていて、シャネルは売春婦に、奈落に墜ちた女だ。しかしわたしは中途半端だ。懐かしみ守りたい過去の記憶があるわけではなく、目の前に切迫した絶望があるわけでもない。わたしには怒りをぶつける明確な対象がない。「復讐する相手」がいない。わたしにあるのはある種の「エモーショナル」な感情の蠢きだけである。00世代の精神風土を正確に捉えている。

「このままだと巻き込まれる気がする」

「絶対巻き込まれると思う」

「走れる?」

「わたしは平気。脚、折れてなかったの?」

「たぶん平気。うちんちでいい? めちゃ汚いけど」

西口方面を突っ切ると、例のゼゲン連中がいつものようにたむろしている。「クソやべぇ」とか「マジか」とか「ウケる」とか言ってるのがわかった。

「というかアリゾナって鈍臭くない?」

「昔からだよ。あんま走らんから鈍臭さ忘れてた」

跳ねるみたいに俊敏なシャネルは時々止まって待っててくれる。わたしは走る時に身悶えするようなムーヴが混じる自分のフォームが本当に嫌だったことを思い出す。

同

テレシコワが言っていた最後の大爆発が間近に迫っているのを感じ、アリゾナとシャネルは新宿を脱出しようと焦る。目指すのは街外れのアリゾナの家だ。処女作「逃げ水は街の血潮」でも主人公が最後に行動を共にしたのは女だった。そこに奥野さんの小説主題があるだろう。

アリゾナは男社会に属し、その暴力とエゴと本能剥き出しの欲望を底の底まで見る。それによって周到に隠されているはずの世界のすべてを理解する。誤解を恐れずに言うと社会制度は男が作った。社会制度は文明の衣装に身を包みながら、男の暴力とエゴと本能がスムーズに実現されるようにできている。しかしアリゾナは、奥野さんの小説主人公は、人工的な男たちの制度が水のように拡がる女たちの世界に浮かぶ不安定で儚い楼閣だということを知っている。

制度は極端に肥大化し欲望の塔が伸び切れば自重で倒れる。だが女たちの世界はさざ波を立ててそれを受け止めるだけだ。奥野さんの小説主人公は男には立ち向かうが、どんな形であれ女であることをスッと受け入れた女たちの前で怯む。平然と、だが情熱を傾けてウブな男たちを騙すアイドル、売春の方が今までの生活より楽といい切る女たちは強い。男は簡単に死ぬが女はしぶとく生き残る。それが制度に先行する世界の本質だ。女たちは自分たちが作ったわけではない制度の網目をスルリと抜ける。

二十一世紀の初頭の精神風土は空白だ。過去の価値規範がガラガラと崩壊し、新しい規範はちっとも見えてこない。過去には頼れず未来が見通せないのだから、人々の精神は不安に揺れている。殺伐としている。苛立った一部の人々は「いっそすべてぶち壊してしまえ」とカタストロフを待ち望む。アポカリプス幻想である。「復讐する相手がいない」の設定もその一種である。ただ奥野さんの小説は〝その先〟を見据えているという決定的な違いがある。

アリゾナは暴力とエゴが支配する近未来社会を一切批判しない。テレシコワやモーターカーが口にするのはよりよい社会を求める社会批判であり、その意味で彼らは制度に属している。アリゾナ風に言うと「てめーらのやってるこたぁ裏返しの愛国心じゃねーかマジヤバくなったら〝あなたの類い希な批評能力をお貸し下さい〟っておだてられて真っ先に大政翼賛会に吸い込まれっぞ」ということになる。しかしアリゾナには仮想敵がいない。カオスと化した世界にポツンと立つ。世界を白紙還元するためには敵はいらない。ひたすら露骨に世界の本質を抉り出せばよい。この作家が平然と谷崎潤一郎的な、端正で卑猥で文学の香り高い小説を書き始めても驚かない。解体は構築と表裏一体である。作家の沸騰するエモーショナルは小説で事件を起こすこと、小説を事件にすることにある。

たいていの純文学小説は、一ページ目を読み始めた時点で「ああこのパターンの純文学ね」とわかってしまう。その意味で実は〝不純〟文学だ。純文学の顔つきはしているがオリジナリティなどなくたいしたことは書かれていない。奥野さんの小説は本当の意味での純文学である。純文学という不純制度を外れた作品でなければ〝純〟であるわけがない。

大篠夏彦

■ コンテンツ関連の本 ■

■ 金魚屋の本 ■