No.107『企画展 生誕百二十年記念 俳人 永田耕衣』

於・姫路文学館

会期=2020/01/11~04/05

入館料=310円(一般)

カタログ=700円

お正月に富山に帰省すると必ず顔を合わせる親戚筋の青年がいる。何親等とかには詳しくないのでベタに書くと、僕の婆さまの妹の息子の息子のそのまた息子である。普通なら他人も同然の遠い親戚なのだが、家が近いので親戚づきあいをしている。とても気さくでいい青年である。

高校生の頃はちょっとグレていて頭にキツネを乗せていたが、たいてい黒金のブチであった。「あんちゃん、金髪はいいんだけど、もそっとメンテした方がええよ」と言うと、「そうなんだけどさぁ、お金ないんですよぉ」と恥ずかしそうに笑っていた。長男なので彼が子供の頃から「あんちゃん」と呼んでいたのだが、今年で四十二歳になる。ま、僕にとってはまだ青年ですな。

このあんちゃん、なかなか波乱に富んだ人生を送っている。二十一歳で結婚してすぐに長男が生まれたのだが、翌年には離婚してしまった。三年ほどたって再婚して次男と長女が生まれた。でも長男坊と今の奥さんの折り合いがどーも悪い。実家で両親と同居していたのだが、奥さんと姑とのバトルもしばしばだった。そこで数年前に奥さんの実家のある神戸に引っ越してしまった。檀一雄的に言うと「火宅の人」なのだが本人はいたってお気楽である。苦労している気配などみじんもない。

今年会うといきなり「明けましておめでとうございます。長男が結婚するんですよ」と嬉しそうに言った。

「そりゃおめでとう。でもまだハタチくらいだろ」

「そうなんですが、今年の秋には子供も生まれるんです」

「あんちゃんも結婚するの早かったからなぁ。もうおじいちゃんになるのか。なにはともあれ増えるのはええこっちゃ」

そんな会話をしてお土産を交換した。僕が渡すのはお菓子だが、あんちゃんは必ず明石のタコの干物を買ってきてくれる。タコの形そのまんまの干物である。僕は「宵越しの魚は刺身じゃ食わねぇ」的なお魚帝国主義の土地で育ったから、干物にはつれない。しかし明石のタコの干物は大好物なのである。あれはうまい。

あんちゃんは土建屋でせっせと真面目に働いているが、富山にいた頃から趣味は釣りである。なにを思ったのか、三十歳頃から魚釣りの合間に俳句を詠み出した。僕が詩を書いていることは言ってなかったが、それを知ってから詩集をあげた。あんちゃんはやっぱりいい青年で「読んだけどむずかしいですぅ。でもゆーじさんが書いた本だから大事にします」と言った。

ただ魚釣りはヒマなせいか、けっこううんうん唸っているらしい。冗談半分に「句集はいつ出すの?」と聞いたら、「そーですね、じゃまず、ゆーじさんがタイトル考えてください」とこれまたお気楽な返事だった。「ほんじゃ「魚魚待釣句」で行こう」とそのまんまのタイトルを書いて渡したら、本当に句集を作った。ただしワープロ印刷で、用紙二つ折り、ホチキス留めの薄い私家版限定一部である。僕のために作ったのに献辞もサインもないのがあんちゃんらしかった。

荒れるやヒラメ月上弦に底引きに

あんちゃんの句である。彼なりの写生句らしい。カルチャーにも行かず結社にも参加したことがないせいか破調でちょいと前衛っぽい。期せずして、でしょうな。肝心のヒラメは五二センチの大物だったそうだ。

「年末から明石で仕事なんですが、永田なんとかっていう俳人のポスター見ましたよ」

これは今年の正月の話。あんちゃんはスマホで撮った写真を見せてくれた。「耕す衣って読むんですか?」

「いや違う、コーイだよ」

「へー、どういう俳人なんですか」

「とっても偉い爺さまだよ」

「そんなに偉いんですか。もしかしてゆーじさん、会ったことあります?」

「あるよ」

「へー、ゆーじさんも偉いなぁ」

と、正月から面倒な文学談義なぞ真っ平だからそこで話は終わったのだが、二月になってあんちゃんが耕衣展の図録を送ってきてくれた。「見に行きました。九十七歳まで生きて、阪神淡路大震災を生き延びて俳句を書いたのは本当に偉いです」というメモが添えられていた。年齢的に間に合わないが、耕衣さんに会わせたら、耕衣さんもこの青年を面白がっただろう。

優れた文学者に会っておくのはとても大事なことだ。遠くからでも生きて動いているのを一度でも見た文学者は同時代人になる。しかし会わなければ文学史上の人だ。

だいぶ前に谷川俊太郎さんにインタビューさせていただいた時に、俊太郎さんが「志賀直哉がよくオヤジ(谷川徹三氏)の所に遊びに来ていて」という話をされた。思わず「へっ、志賀直哉ですか」と言ってしまった。僕にとって『小僧の神様』の作家は完全に文学史上の人である。しかし直哉は昭和四十六年(一九七一年)まで生きたのだから、俊太郎さんの年齢なら会うチャンスがあった。俊太郎さんは志賀直哉文学をある肉感をもって捉え得るはずである。

僕が耕衣さんにお会いしたのはたったの三回である。耕衣は明治三十三年、一九〇〇年生まれなので数を計算しやすいのだが、最初にお会いしたのは昭和六十三年(一九八八年)のことだった。場所は須磨の田荷軒で僕は二十七歳だった。耕衣さんは満八十八歳。曾じいさんくらいの年である。実に六十一歳も僕の方が年下だった。

僕は当時永田耕衣論を書いたばかりだったが、耕衣を、俳句を真正面から捉え切れていたとは言えない。自由詩の詩人の例に洩れず、二十代の僕がまず心奪われたのは高柳重信の前衛俳句だった。耕衣の重要性は認識していたが、重信を入り口にそれを探っていた。重信はちょっと前の昭和五十八年(一九八三年)に急逝していたが、詩壇にも俳壇にもまだ重信前衛俳句の熱気が残っていた。

僕は自分の知識を頼りに重信について質問した。耕衣は一切答えなかった。「うんああそやね」と相づちを打ったが、重信文学に対する見解は遂に耕衣の口から一度も発せられなかった。重信は耕衣を「俳句評論」特別同人に迎え常に敬意を払っていたにもかかわらず、である。正直に言えば僕はこの人は自己中なんじゃなかろうかと思った。しかし当然だがそれは違っていた。

耕衣は今自分が興味がある事柄についてのみ語った。道元と禅の思想について飽くことなく語り続けた。彼は今自分が為しつつある仕事、これから為すべき仕事に必要なことを他者に話すことで、あるいは他者と会話することで深めようとしていた。何度会っても同じだった。そうでなければあれだけの仕事はできない。

僕が最初にお会いした一九八八年以降、耕衣は『泥ん』『狂機』『自人』の三冊の句集を刊行した。未刊句集『陸沈考』にまとめられる俳句を死の間際まで書き続けた。散文集『田荷軒革袋』『耕衣自伝』を書き、全句集『只今』と『永田耕衣文集・濁』をまとめた。九十歳を越えて耕衣は焦っていた。奇妙な言い方になるが生き急いでいた。次々に新たな表現の境地を見出しそれを形にしようとしていた。

耕衣は同じことを繰り返した作家ではない。昭和三十年(一九五五年)に五十五歳で長年勤めた三菱製紙を退職すると、須磨に転居して「これからは晩年」と言った。七十代頃から「大晩年」だと言い、八十代になると「最晩年」と言い出した。それを僕らは禅好き耕衣の滑稽諧謔の一種だと笑っていたが、今ではそうではないとわかる。人は自分がいつ死ぬか予想できない。耕衣は日々晩年を〝更新〟していた。耕衣の偉大さは確信を持ってその文学を更新し続けたことにある。

耕衣は俳壇では冷や飯食いだったから、「なぜ自分の俳句が認められないんだ」と愚痴めいた言葉を洩らすことはあった。ただ自分から他者に働きかけて評価を求めようとはしなかった。自宅近くをいっしょに散歩していた時、ある神社の前で立ち止まって「ここにはいろんな俳人の句碑が建っておる。句碑なんて金出せば建つんだ。わたしは絶対に句碑なんて建てん」と吐き捨てた。彼のすべての興味は俳句を書くことに注がれていた。

これはどこかで書いたことがあるが、僕は耕衣に〝文学悪魔〟を感じた。耕衣は書くことに、新たな表現を生み出すことに取り憑かれていた。「傑作を書けるなら悪魔に魂を売るか?」と聞かれて「売る」と真顔で答えかねない人だった。こういった文学悪魔を僕は耕衣のほかに二人しか知らない。吉岡実と安井浩司氏である。二人とも耕衣と縁の深い作家だ。

平成二年(一九九〇年)五月三十一日に吉岡実が亡くなった。吉岡さんという自由詩の先達を失ったことは僕にとっては大きな痛手でありショックだった。吉岡の葬儀が東京巣鴨の真性寺で行われた六月三日夜、神戸で「旭寿 永田耕衣の日」が開催された。耕衣九十歳を祝う会合だった。

しばらくして祝賀パーティの挨拶で耕衣が吉岡の死去に触れ、「これもなにかの善縁」と言ったと聞いた。耳を疑った。人の死を〝善き縁〟と言うなど、いったいどういうつもりなのかと惑った。しかしこれも今ならよく理解できる。耕衣のような高齢の人は多くの友人知人を見送っている。自らの目出度い祝賀会に死の無常を重ねて「善縁」と表現する以外に挨拶のしようがあるだろうか。ただ耕衣は善縁の意図について訊ねてもまともに答えなかっただろう。背中で為すべきことを為せと示す作家だった。

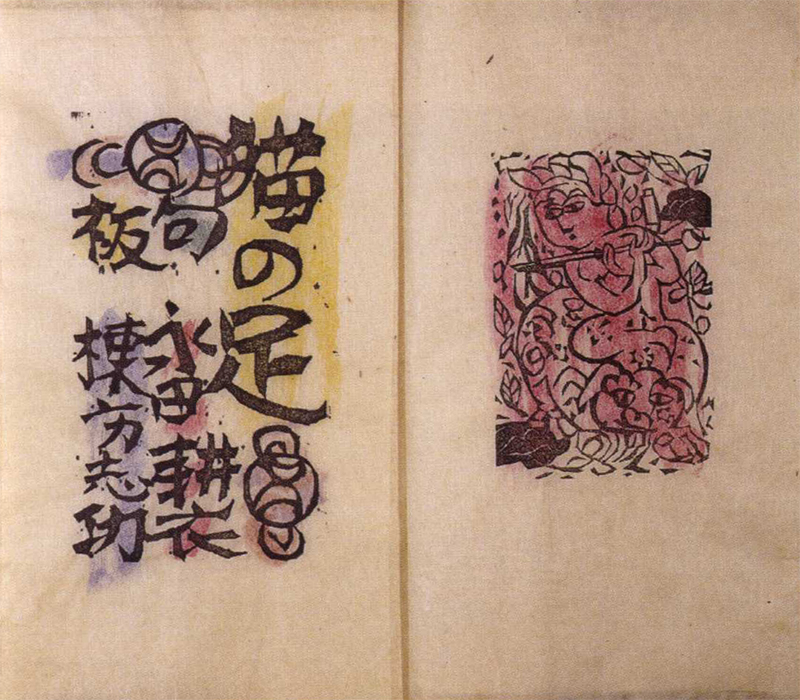

棟方志功(右)と耕衣(左)

昭和二十八年(一九五三年)六月二十九日 工樂家座敷八畳にて

耕衣句・志功版画集『猫の足』

昭和二十三年(一九四八年)十一月 袋綴和冊四四ページ 限定五部 第二十三回国展出品作 耕衣十七句を志功が絵付き版画に彫った作品

長生きだったので耕衣は老人のイメージが強いが、図録には若い頃の写真がたくさん掲載されていて楽しい。棟方志功とのツーショットは典型的な理知的物書き顔の男と天真爛漫な版画家(画家)の表情を捉えている。写真が撮られたのは工樂家の座敷。耕衣は昭和十二年(一九三七年)に工樂長三郎、相生垣秋津、糟谷武美と文化研究会「白泥会」を結成した。柳宗悦と懇意だった工樂が中心になって関西でも民芸運動を盛り上げるための会で、その拠点になったのが海運業で財をなした工樂家の屋敷だった。

耕衣は「白泥会」を通して志功と知り合い親交を結んだ。志功が耕衣の句が大好きで版画にしたいと申し出たことから耕衣句・志功版画集『猫の足』が制作された。大判詩画集で初めて田荷軒を訪問した際に、僕は志功画の『灼明大聖御不動』といっしょに見せてもらった。元は墨絵で耕衣は気に入っていたのに、ある日志功がやってきて色を塗り赤不動にしてしまったという作品である。

僕が子供の頃、志功は押しも押されぬ大作家でテレビでしばしばその姿が放送されていた。ただ志功は早口な上に青森弁がきついので、何を言っているのかさっぱりわからなかった。また極度の近視で牛乳瓶の底のようなメガネをかけて、版木に顔を擦り付けるようにして一心不乱に彫刻刀をふるっていた。子供心にこの人はちょっと頭がおかしいんじゃなかろうかと思った。もちろんそんなはずはなく、志功は物書きとは質が違う画家的知性が非常に発達した人だった。

柳宗悦が物心両面で志功を援助したことはよく知られている。志功は柳を始めとして様々な作家の言葉を版木に刻んだ。版画家としてその必要があったからだ。志功自身は言葉の作家ではなかったが、生涯自らの芸術に詩人や小説家、批評家の言葉を求めた。版画という芸術は後戻りしようもなく板に彫刻刀を入れる。それに必要な確信を、優れた直観で星の数ほどいる作家たちの言葉の中から選んだ。

『猫の足』は志功の詩画集の中では比較的初期の作品にあたる。それは志功の勘の良さを示している。耕衣は戦前に『加古』(昭和九年[一九三四年])と『傲雪』(十三年[三八年])の二冊の句集を出しているが、『傲雪』は手製豆本で流通量が少なかった。将来を嘱望された俳人の一人に過ぎなかったのだ。しかし志功は耕衣俳句を選んだ。志功の先物買いは的確だった。

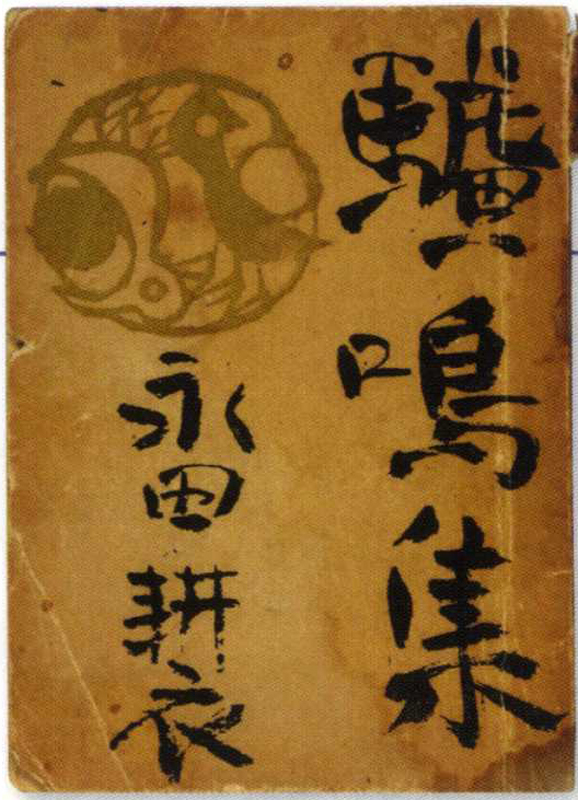

『驢鳴集』

耕衣第四句集 昭和二十七年(一九五二年)一月刊 装幀・棟方志功

*

夢の世に葱を作りて寂しさよ

かたつむりつるめば肉の食い入るや

うつうつと最高を行く揚羽蝶

夏蜜柑いづこも遠く思はるる

いづかたも水行く途中春の暮

朝顔や百たび訪はば母死なむ

母死ねば今着給へる冬着欲し

永田耕衣『驢鳴集』

天心にして脇見せり春の雁

近海に鯛睦み居る涅槃像

後ろにも髪抜け落つる山河かな

永田耕衣『吹毛集』

耕衣の俳人としての地位を不動にしたのは戦後に刊行された第四句集『驢鳴集』である。続く『吹毛集』までがいわゆる名句を吐いた時代だ。そして第六句集『惡霊』で耕衣は自らの名句生成システムを壊し、さらに不穏で巨大な俳人に脱皮した。

俳人である以上、人々に愛誦される名句を生み出したいのは当然だ。俳人なら誰もがそんな句を得たいと願う。子供の頃から俳句を詠み二十一歳の時に「ホトトギス」雑詠欄に入選するという、戦前の俳句の王道を行った耕衣も端正な名句を求めた。そしてそれを我が物とした。しかし耕衣が偉大なのは、誰がが詠まなければならないが、乱暴に言えば結局は誰が詠んでもかまわないような名句以上の俳句の境地を求めたことにある。

『惡霊』に続く『闌位』『冷位』、そして『殺佛』『殺祖』『物質』の時代が耕衣がはっきりその〝作家性〟を探求し始めた句集である。作家性といっても多くの戦後作家のように「わたしはこう思う、こう感じる」を表現した自我意識俳句ではない。

よく知られているように耕衣は「根源俳句」を提唱し、「俳句の根源には無がある」と規定した。耕衣は禅から無の思想を学んだが、禅の無は何もないという意味の無ではない。まだ存在の形を取らない混沌としたエネルギー総体を無と呼ぶ。端的に言えば耕衣の作家性は自我意識の主張ではなく、無から有が生じる瞬間を捉えることで表現されている。

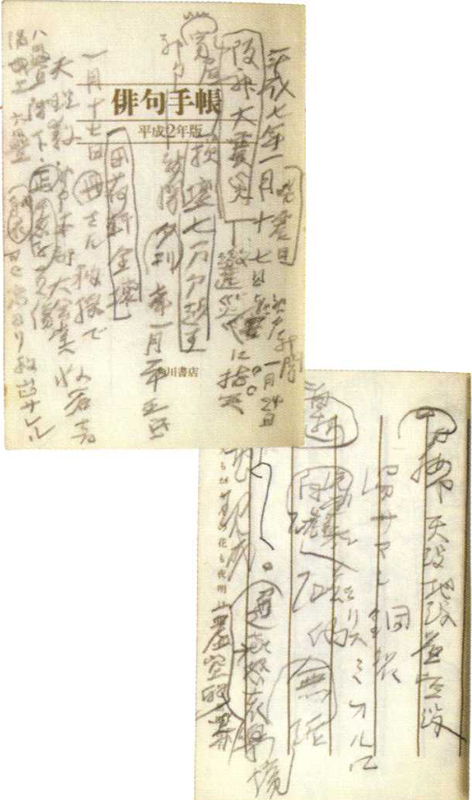

「句帳」(平成七年[一九九五年]一月)

下のページの最初に「白梅や天没地没虚空没」の句が書かれている

*

自人わが死を想定す蓬摘み

自人より自家まず大事鮒鯰

白梅や天没地没虚空没

自人われ自人息色火色かな

死心地の肉体の夢梅の跡

永田耕衣『自人』

平成七年(一九九五年)一月十七日早朝の阪神淡路大震災で田荷軒は倒壊した。耕衣は書斎のある二階の便所で小便をしていて奇跡的に無傷だった。ただ一階で寝起きしていた長男夫婦は大怪我を負い、耕衣の世話ができなくなってしまった。耕衣は門弟の石井峰夫(僕が耕衣を訪ねるたびに同席してくれた俳人だ)宅にしばらく身を寄せたあと大阪の特別養護老人ホーム寝屋川苑に入居した。死去するまで寝屋川苑の一室が書斎になった。

「句帳」は石井宅に一時避難した際に峰夫さんからもらい受けたものである。耕衣は震災直後から句作を開始した。耕衣震災句でよく知られた「白梅や天没地没虚空没」は寝屋川苑に移ってから生まれたようだ。同年刊行の句集『自人』末尾に掲載されている。しかしどの句にも「阪神淡路大震災被災」といった詞書きは付けられていない。耕衣には震災の不条理を歎き、被災者を代表するように惨状や悲しみを表現した俳句はない。

耕衣晩年に最も身近に接した門弟の金子晋さんによれば、『自人』には「オノズカラ人であることの恐ろしさその嬉しさを原始的に如何に言い開くか」という意図が籠められている。耕衣から直接聞いた説明だろう。

九十五歳もの高齢になって長年住み慣れた家を失った耕衣が〝自ズカラ人デアルコト〟を強く意識するようになったのは当然である。しかしそれは耕衣の自我意識の苦悩を表していない。禅の高僧のような俳人が罹災して、改めて自らの肉体とその業の深さを認識したのである。

評釈すると「自人わが死を想定す蓬摘み」では死が相対化されている。自ズカラ人デアル存在は自己の死を意識せざるを得ないがその無残は「蓬摘み」のように恬淡としている。「自人より自家まず大事鮒鯰」では耕衣の自我意識が相対化される。人間が人間でしかあり得ないのは人間存在全般に対する抽象認識である。しかしそんな抽象認識よりも「自家」――自分のことの方が大事だ。ただそんな自我意識は「鮒鯰」と同等のものだと突き放される。「自人われ自人息色火色かな」――自人である認識を深めればその息は艶めかしい「火色」に染まるだろう。

「白梅や」の句で印象に残るのは「天没地没虚空没」の漢字の連なりである。「天没地没虚空没」は耕衣が震災に遭って無から生み出した造語であり、新語だ。文字なので意味を含むがそれは視覚的な漢字表記と一体である。

耕衣には句集『物質』がある。耕衣が無から汲み出す有は物質の形を取る。ただこの物質は観念から現実存在、非在の存在までを含む。「死心地の肉体の夢梅の跡」では生きながら死を体験する肉体が、「梅の跡」という実在と非在のあわいにある言葉=存在で表現される。

句集『闌位』の頃から耕衣俳句には造語が増え、難解で理解し難いと敬遠されるようになった。『自人』収録句の大半も難解だ。そのため「白梅や天没地没虚空没」のような比較的わかりやすい句がもて囃されるようになったわけだが、それでは耕衣文学を正確に受容できない。

耕衣は前衛俳人と呼ばれたが、意図的に新たな形式や観念を作って俳句で未踏の表現を模索したわけではない。その思想はむしろ古典的だ。ビッグバンによって宇宙が発生したように、無が有に転化する際に耕衣というフィルターを通して俳句は様々な形を取る。無季でも破調でも俳句は成立する。難解、奇矯、新鮮な造語も生まれる。それが耕衣俳句が前衛に見える理由だが、その仕組みは言語――つまり人間の認識発生と同じくらい根源的なものである。比喩的に言えば耕衣は句集ごとにテーマを変えながら言語による世界生成を行い続けた。それは『自人』まで一貫している。

ただ驚くべきことに耕衣には〝その先〟があった。『永田耕衣続俳句集成 只今』に収録された『陸沈考』である。単行本では上梓されたなかったので「未刊集」である。『陸沈考』を読んだとき、俗な言い方になるが「耕衣は本当に食えない爺さまだ」と思った。耕衣はありとあらゆることをやり尽くた。

永田耕衣書「陸沈者」

個人蔵

*

梅花父母 九句

父白うして梅花あるべき時節かな

白梅の放屁声をば拭うなり

父恋が母恋なりき梅白し

父母の忌は白梅に任せけり

梅花咲き出したというて泣きにけり

梅花とは何ぞ父母何寂しき

或日父母が居ないと思う梅花かな

梅花永らへて父母と同じき

泣かで泣く梅花挟みの涙かな

永田耕衣『陸沈考』

『陸沈考』を読んでいると、後半になるにつれ句が平明に流れてゆくのがわかる。そして『陸沈考』は「梅花父母 九句」で終わる。九十六歳の耕衣は半世紀も前に亡くなった父母を恋うている。『自人』に比べると明らかに緩い句だ。「けり」「かな」多用の紋切り型で、耕衣は句に言語的な圧をかけられなくなっている。しかし「梅花父母 九句」の文学的価値を論じる者がいるだろうか。論じる必要があるだろうか。

耕衣が最後の最後に僕たちに教えてくれたのは晩年のあり方である。高齢で死が間近に迫った人の肉体的、精神的衰えは尋常ではないはずだ。しかしそれでも耕衣は書いた。どんな状態でも書ける〝書き方〟を持っていた。それは簡単なことではない。特に前衛系作家は意図的に書き方の幅を絞るので、実生活で衝撃的な事件が起こってもそれをストレートに表現できない。気力・体力が衰える晩年になるにつれ書けなくなってゆくのが普通だ。しかし耕衣には晩年があった。「晩年」「大晩年」「最晩年」と変化し続けた晩年を俳句で残した。文字通り無に近づいた耕衣の中で白い梅花がポッと咲いた。それが父の面影になり母の面影を呼び起こした。

ではこういった特権的な書き方を耕衣は意識していたのだろうか。狙い澄ましたわけではないだろうがある程度は意識していたと思う。そうでなければ耕衣ではない。二十世紀後半の俳人の中で、耕衣は間違いなく化け物の筆頭である。

永田耕衣俳画「陽炎や茶色飛天の尿るまで」

耕衣は書画も好んで書いた。若い頃は「耕衣の書は悪筆」と揶揄されていたが、ご本人は「十九歳の時に印刷プレス機に利き手を挟まれ三本の指が不自由になったので悪筆なのだ」と言っていた。しかしこれは韜晦である。「陸沈者」の書を見ればわかるように耕衣は書を白隠禅師に倣っている。田荷軒に行くと玄関に白隠の「金比羅山大権現」の大きな墨書が掲げられていた。

絵を描くのも好きでたくさんの俳画を残した。俳画を描くのは楽しみだったろうが単なる趣味とは言えない。無からある物質的手触りを持った言葉を生み出す耕衣文学の方法が俳画を描かせた。蕪村が南画家だったのと同じである。その意味で耕衣は俳画作家だった。耕衣のような優れた文学者は無駄なことはしない。

永田耕衣展では墨書や俳画が展覧会に彩りを添えている。言いにくいが文学館で開催されるたいていの作家展はあまり面白くない。原稿用紙や万年筆を眺めても「なんだかなー」という感じがする。耕衣の書画は楽しい。最も優れた日本の書画は〝無作為の作為〟を最上とするが、耕衣作品にはそれがある。

秋田の安井浩司さんの書斎に行くと壁に耕衣と重信の写真が飾られている。自作墨書「長生」(ナガイキだがチョウセイと読むのだろう)を背景にした耕衣の写真はちょっと欲しい。このあっけらかんとした肯定感が耕衣だ。耕衣は世界を肯定的に捉えていた。「ではない」の前衛文学は長生きしない。「である」の力強い肯定に達した文学が長い命を保つ。

耕衣が没してもう二十三年も経つわけだが、その間僕はずっと耕衣を読み続けてきたわけではない。ただ時間の経過は残酷である。僕にとって高柳重信は不世出の偉大な反面教師になりつつあるが、耕衣文学の重要性はどんどん増している。耕衣高弟の安井浩司さんと親しく付き合わせていただいたことも耕衣文学の理解を深めた。

安井さんとの会話を通して、僕は俳句の世界に〝血脈〟があることをはっきり理解した。それは論理を超えている。この理非を超越した師弟関係に触れることで、僕は結社や座の必要性も理解した。俳壇はそれを師弟制度や結社制度、定期的に開かれる運座などの現実制度に仕立て上げたわけだが、形骸化しなければそこには大切な意義がある。師弟、結社、座は俳句文学の本質に関わる問題であって形式として守らなければならないものではない。五七五に季語定型が最重要でありながら、それを形式として墨守すれば形骸化して堕落が始まるのと同じである。

僕はあんちゃんに、いつか僕も句集を出すよと約束している。プロと言われるような俳人になるつもりはない。俳句が日本文学で最も重要な文学だから実践してみるのである。ただ句集のどこかに師系は永田耕衣-安井浩司と書くのを楽しみにしている。もちろん耕衣さんにも安井さんにも弟子と認めてもらっていない。しかし僕の理解ではそれは現実形式を踏む必要がない。僕は俳句文学の本質を捉えたい。それだけである。

鶴山裕司

(2020 / 02 / 15 25枚)

■ 永田耕衣の本 ■

■ 鶴山裕司さんの本 ■

■ 金魚屋の本 ■