Interview:谷川俊太郎&谷川賢作(1/2)

谷川俊太郎: 昭和6年(1931年)、哲学者で文芸評論家の徹三と母多喜子の間に生まれる。昭和27年(1952年)に処女詩集『二十億光年の孤独』で詩壇デビューする。抒情詩人として知られるが、現代詩や童謡、ノンセンス詩など幅広い詩風の作品をてがける。翻訳家、作詞家、童話作家としても知られ、その執筆範囲は小説以外のほぼ全文学ジャンルに及ぶ。

谷川賢作:昭和35年(1960年)、俊太郎と大久保知子の間に生まれる。玉川学園高等部卒業後、音楽家として活動し始める。映画『鹿鳴館』(昭和61年[1986年])で作曲家デビュー。平成8年(1996年)には詩を歌うグループDiVaを結成し、童謡やポップスとも異なる日本語と音が融合した独自の楽曲を発表し始める。『詩は歌に恋をする~DiVa BEST』(平成21年[2009年])などのCDがあり、今年7月にDiVaの新譜が発売される。

谷川俊太郎氏は処女詩集『二十億光年の孤独』(昭和二十七年[一九五二年])でデビューして以来、一貫して自由詩の最前線を走り続けている詩人である。戦後最も人々に読まれ、愛され続けている詩人でもある。賢作氏は俊太郎氏のご長男で、作曲家、ピアニストとして旺盛に活動されている。平成八年(一九九六年)に大坪寛彦(ベース、リコーダー)、高瀬麻里子(ボーカル)氏と現代詩を歌うバンドDiVa(ディーバ)を結成されてから、父の俊太郎氏と共演することも多い。親子であり作品制作のパートナーでもあるお二人に、創作に対するお考えや姿勢をじっくりお聞きした。

文学金魚編集部

■デビュー当時について■

――――今日は『詩と音楽への旅』というテーマで谷川俊太郎、賢作さんにお話をお聞きします。ただ今までにもインタビューをたくさんお受けになっておられますから、今回は少し突っ込んだ質問をさせていただこうと思います。多少、不躾な質問をするかもしれませんが、どうぞご容赦ください。まず俊太郎さんに質問させていただきます。僕らは一九八〇年代くらいから詩に興味を持った世代です。僕は明治大学出身なんですが、当時明治には入沢康夫、渋沢孝輔、飯島耕一、窪田般彌、嶋岡晨、それにボードレールの翻訳で有名な齋藤磯雄さんなど、第一線級の詩人や詩の学究が多く勤務しておられました。そういった環境もあって詩に興味を持ち始めたわけです。ただ正直に言いますと、当時の僕らにとって、俊太郎さんの詩はあまりにも当たり前にそこにあるという印象でした。学生たちはもっと難しい戦後詩や現代詩に惹かれていたわけです。そういう時期が長く続いたんですが、九〇年代くらいから世の中が大きく変わってきた。僕らは長い間、逃れようもなく同時代の戦後詩と現代詩の大きな流れに巻き込まれていたわけですが、九〇年くらいから恐らく戦後詩や現代詩は自由詩とイコールではなく、将来的にはある時代特有の書き方として相対化されるだろうという流れが見えてきたわけです。それは二〇〇〇年紀に入って動かしがたい流れになったと思います。戦後詩や現代詩の技法などは受け継ぐことができますが、もはやその思想(世界認識方法)で現代社会を表現することはできない。実際、詩の世界はかつてないほど低調になっています。現代は、二〇世紀後半の詩の技法や思想の、長い長い崩壊・解体期にあるのではないかと思うことさえあります。

つまり詩は、状況的に言えば、戦後詩や現代詩というある〝書き方〟の限界に直面しているわけです。〝自由詩〟という原点をもう一度考え直さなければならない地点に差しかかっていると言ってもいいかもしれません。そういう状況の中で、今さら失礼な話ですが、俊太郎さんの仕事の意義が大きくクローズアップされて来るのを感じます。俊太郎さんは最初から自由詩の原点とでも言うべき作品を書き、現在も高いレベルを維持しながら作品を量産しておられる。俊太郎さんは八十一歳(十二月十五日がお誕生日)ですが、その年まで自由かつ新鮮な詩を書き続けた詩人はほとんどいません。先輩詩人では西脇順三郎さんくらいかな。西脇さんは八十五歳の時に最後の詩集『人類』をお出しになりましたが、単に書き続けたからではなく、作品の質が高かったから詩人たちの尊敬を集めたわけです。俊太郎さんが現在まで書き続けておられることにも、やはり理由があると思います。それはご自身ではどうお考えですか。

俊太郎 とりあえず大きな病気をせずに、健康でいられたからじゃないかな。大岡(信)はちょっと病気になっちゃったしね。

――――飯島(耕一)さんも少し体調がすぐれないとか。

俊太郎 そうみたいですね。

――――でも身体が元気でも、書けない時は書けないというのが物書きでしょう。

俊太郎 僕は生活がかかってるからね(笑)。そこがほかの詩人との大きな違いでしょうね。

賢作 今はかかってないでしょう(笑)。

俊太郎 うん、今は違うよ。でも基本的に生活をかけて仕事をしてきたから、ずっと書き続けてきたってことはあると思います。もちろん詩を書く仕事だけじゃありませんけどね。僕の同世代の詩人たちは、大学の先生とか定職を持っていた人も多かった。僕は書いて稼ぐしかなかったんです。

谷川俊太郎氏と賢作氏

――――大学で教えないかっていうお話はあったんじゃないですか。

俊太郎 某大学から学長になれっていう声がかかったことはありますよ。でも僕は夜間部の高校卒業ですよ(笑)。それに根っからの学校嫌いなんだから。

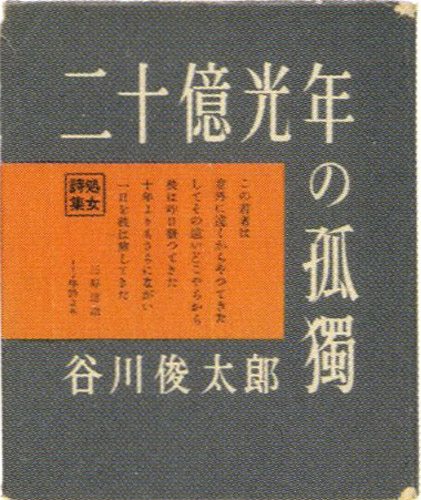

――――俊太郎さんくらいの文学の実績があれば、学歴はもう誰も気にしないと思いますよ(笑)。デビュー当時のお話をさせていただきたいんですが、最初の詩集『二十億光年の孤独』は昭和二十七年(一九五二年)の出版です。今読んでも純粋な孤独感が表現されている素晴らしい詩集だと思います。でもこの詩集、終戦からわずか七年後の出版ですよね。ある惑星に青年がポツンと落ちて来たという感じがします。戦後の社会はザワザワ動揺していたと思いますが、そういった状況から見事に切れている。なにか星の王子様的でさえあります。俊太郎さんは、当時、相当なお坊ちゃんだったんですか(笑)。

谷川俊太郎処女詩集『二十億光年の孤独』

函入り・上製・角背・カバー

縦15.5×横12.5センチ 166ページ

創元社 昭和27年(1952年)刊

俊太郎 なんの苦労もなかったのは確かですね。父親(哲学者の谷川徹三氏)もけっこう有名だったしね。父はあぶく銭って言ってましたけど、戦後、哲学書がブームになって売れた時期があるんです。父が骨董を買い始めたのもそのおかげなんです。そんなわけで、当時、お金がそれなりに入っていて、僕は親がかりだったけど、高校を出てもすぐに働けって言われなくてすんでいた。

――――谷川家はどういう家系なんでしょう。

俊太郎 愛知県の常滑の商人です。よくは知らないんですが、ずっと常滑で暮らしていたようです。父だけが京都大学に進学して、それから東京に移ってきたんです。

――――それは谷川家に、これからの時代は学問が必要だというような教育方針があったからでしょうか。

俊太郎 いや、父はどうも常滑の風土があまり好きじゃなかったようなんです。父は留学はしませんでしたが、頭が良かったものだから、一高から京大に進学して学者になった。でもそれは、常滑を出たかったっていう理由が大きいんじゃないかな。というのは僕が子どもの頃、父はめったに常滑に帰っていませんでしたから。

――――その頃、徹三さんのご両親はご健在だったんですか。

俊太郎 父の父、つまり僕の祖父はもう亡くなっていました。僕は祖母には会っていますから、健在でしたけど。

――――『二十億光年の孤独』に戻りますが、あの純粋な人間の孤独を描くようなミニマルな書き方は、意識的なものなんでしょうか。

俊太郎 ぜんぜんなにもわからずに書いていましたね。僕はもともと詩には興味がなかったんです。高校の同級生で友達の、後に児童文学者になる北川幸比古という男がすごく詩が好きでね。父親は文芸評論もやっていたものですから、僕の家の本棚に詩集なんかがいっぱいあった。北川はそれを目当てに家に遊びに来ていて、そのうち僕にも詩を書いてみないかって言い出した。いっしょにガリ版刷りの雑誌を出そうよってね。それで詩を書き始めたんです。

――――誰かに影響を受けたということもないんですか。

俊太郎 詩を書き始めた頃は、いわゆるライトヴァース系の詩をよく読んでいました。岩佐東一郎とか近藤東とか、あのへんの詩が一番好きでしたね。

――――モダニズム系の詩人ですか。

俊太郎 いや、あれはモダニズムとも違うんですよ。城左門なんか、まったくモダニズムではないです。現代詩からは無視されていた、ライトヴァース系の詩人たちの作品が好きだったって言ったほうがいいのかな。それから父が宮沢賢治の研究家だったので、賢治は読んでいましたが、詩よりも童話が多かったですね。それと、僕を『文學界』に紹介してくださった、三好達治さんの詩は読んでいました。戦後詩、『荒地』の詩人たちの作品なんかは、当時はぜんぜん理解できませんでしたね。

――――詩集の刊行年度から言えば、鮎川信夫の処女詩集『鮎川信夫詩集 1945-1955』は昭和三十年(一九五五年)出版で、田村隆一の『四千の日と夜』は三十一年(五六年)ですから、俊太郎さんの『二十億光年の孤独』の方が早いですよ。

俊太郎 詩集刊行は僕の方が早いかもしれませんが、『荒地』の詩人たちは、僕が詩集を出した頃には雑誌の第一線で活躍していましたよ。

――――『荒地』の詩人たちは俊太郎さんの世代より一回りほど年上ですが、詩集刊行年度は俊太郎さんたちとほぼ同時ですね。昭和二十年代末から三十年代の初めにかけて、入沢康夫さんや渋沢孝輔、飯島耕一さんなどの、いわゆる現代詩派の詩人たちもいっせいに詩集を刊行されていますから。

俊太郎 大岡も僕と同じくらいの時期に詩集を出していると思います。

――――大岡さんの処女詩集『記憶と現在』は昭和三十一年(一九五六年)出版ですね。同人詩誌『櫂』は大岡さんに誘われて参加されたんですか。

俊太郎 『櫂』は川崎洋と茨木のり子が始めて、僕も誘われて参加したんです。大岡は僕よりちょっと後の参加です。

――――僕らは詩の実作者なので、どうしても他人の詩を技術的に分析してしまう傾向があるんですが、俊太郎さんはリフレインをよくお使いになります。『悲しみは』と一行書いて、その次にそれに関連する意味的、またはイメージ的な詩行を書き継いでいく。もちろん意味やイメージの流れをあえてはぐらかす場合もあるわけですが、一つの言葉に次々に意味やイメージを重ねていく方法を取られている場合がけっこうあるように思います。

俊太郎 それは詩型としてのリフレインという意味ではなくて、広い意味での内容的なリフレインってことですよね。それは自分では意識していませんねぇ。

――――一つの言葉を発端に、その可能性をどんどん追いつめていくような詩の書き方をされていると思うんです。ただその最初の言葉の選び方や発想が、俊太郎さんの場合は抽象的なものが多いように感じます。例えば黒田三郎や中桐雅夫などの抒情詩は、実生活を題材にしていることが多い。俊太郎さんの場合は発想が抽象的なものが多いので、作品を量産できるという面があるように思うんですが、そのあたりはどうでしょう。

俊太郎 うーん、そんなに突き詰めて考えてなかったな。僕は最初、完全な趣味として詩を書いていましたからね。模型飛行機や真空管ラジオを作るのが好きだったので、それと同じような感じで詩も作っていました。で、原稿料をもらうようになってから、これはちゃんとした仕事にしなきゃならないっていうふうになっていったわけです。自分の詩法とかを意識するようになったのは、ある程度、詩をたくさん書くようになってからです。それでもできるだけ方法は意識しないようにしようと思っていました。基本的に僕は勘で書いているわけです(笑)。勘が一番大事だっていう感覚は今でもありますね。

――――『二十億光年の孤独』に序詩を書いておられる三好達治さんは、お父様の紹介ですよね。三好さんは、詩集巻頭に『はるかな国から─序にかえて』という序詩を書いておられますが、力の入った素晴らしい作品です。あれは俊太郎さんも、少し感動されたんじゃないんですか。

俊太郎 ぜんぜん三好さんの序詩の値打ちがわかっていませんでしたね。もちろん三好さんの原稿は今でも大事に取ってありますが、ああいう序詩をいただくことが、どんなに大変なことなのかは、当時はわかっていなかったです。

――――でもあれはなかなか書いてもらえない詩だと思いますよ(笑)。

俊太郎 うん、そうですよね。

■現代詩とのかかわりについて■

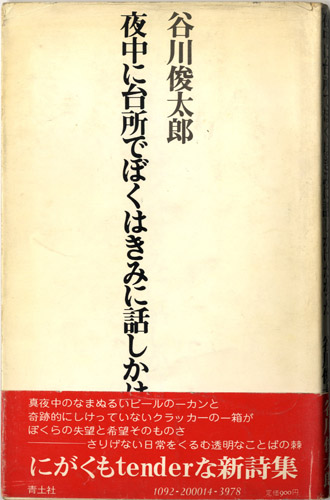

――――また少し個人的な思い出話になりますが、僕らが俊太郎さんを本当の意味で同時代詩人として意識したのは、詩集『夜中に台所で僕はきみに話しかけたかった』(昭和五〇年[一九七五年])あたりからなんです。あの詩集を読んだときに、『あれっ』と思いました。今まで読んでいた俊太郎さんの詩とは、だいぶ違うぞっていう感覚ですね。

谷川俊太郎詩集『夜中に台所でぼくはきみに話しかけたかった』

並製・カバー

装幀・著者

縦22×横14.1センチ 88ページ

青土社 昭和50年(1975年)刊

俊太郎 僕は現代詩の世界からは外れていましたからね。『二十億光年の孤独』だって、今から見ると現代詩に見えるかもしれませんが、そういった意識はなかった。それに『二十億光年の孤独』刊行当時、あの詩集に対する反響はほとんどなかったです。

――――嘘ですよ。小中学生向けの文学史の本に、谷川俊太郎は三好達治に認められ、『二十億年の孤独』で彗星のように詩壇にデビューしたって書いてありました(笑)。

俊太郎 いやホントなんだ(笑)。新聞なんかで、哲学者の谷川徹三の息子が変な詩集を書いたらしいぜ、って紹介されたくらいでした。だから現代詩とは認めてもらえなかった。ただ思潮社社主の小田久郎さんが、当時『文章倶楽部』という雑誌を刊行されていて、わりと早い時期に僕と鮎川信夫さんに時評の連載を依頼してくださったんです。だからそのへんでちょっとだけ現代詩人との接点はあった。でも僕は現代詩の世界はよくわからなくて、敬して遠ざけていました。

――――詩集『定義』と『夜中に台所で僕はきみに話しかけたかった』は同じ年の刊行で、それぞれ違う詩法で書かれています。あれは衝撃的でした。余談になりますが、この二冊には高見順賞が授与されましたがお断りになっていますね。どうしてなんでしょう。

俊太郎 前年まで審査員だったからですよ。

――――ああ、そういう単純な理由ですか。僕はてっきり、現代詩壇が俊太郎さんの詩を認めないんで、それへの一種のプロテスタントかと思っていました(笑)。

俊太郎 賞欲しさに審査員を辞めたと思われるのがイヤだったんです。そういうことを言う人もいますからね。大岡は俺だったらもらっちゃうけどな、って言ってましたが(笑)。でも僕は、そういうところは妙に潔癖で。

――――じゃあ少し後の詩集に授与すればよかったんですね。

俊太郎 そうですね。それならもらっていたかもしれません(笑)。

――――先ほど現代詩とは距離を置いていたとおっしゃいましたが、現代詩人たちとまったくお付き合いがなかったわけではないでしょう。『櫂』にも当然、バリバリの現代詩人がいたわけですから。

俊太郎 『櫂』の詩人たちも・・・まあ、現代詩人ってことになるのかな。だけど僕はお酒を飲んで盛り上がるってことが苦手な人間でね。現代詩人たちはよく酒を飲んで騒いでいたけど、僕は参加しなかった。だから仕事上の付き合いが多くて、あんまり友人付き合いはしてなかった。『櫂』の同人たちを除いてですが。

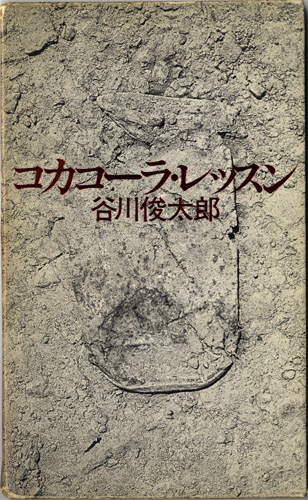

――――今回、改めて俊太郎さんの詩をダーッと読ませていただいたんですが、初期の方は本当にいい意味で生活感がない。純粋培養的な感受性の鋭さがあります。もちろんそれは徐々に変わってくるんですが、『夜中に台所で』あたりで、ポッと生活感が表れるようになる。また昭和五〇年(一九七五年)の『定義』、五十三年(七八年)の『タラマイカ偽書残闕』、五十五年(八〇年)の『コカコーラ・レッスン』あたりで、明らかに現代詩の詩法を自家薬籠中のものにされていますね。

谷川俊太郎詩集『コカコーラ・レッスン』

函入り・並製・カバー

装幀・菊池信義

縦21×横12.8センチ 154ページ

思潮社 昭和55年(1980年)刊

俊太郎 『21』(昭和三十七年[一九六二年])っていう薄っぺらい詩集があるんですが、あそこで自分は現代詩を書いているんだっていう意識が芽生えました。それまでは現代詩を書いているという意識はなくて、ただ詩を書いているという感覚でした。『21』の頃から『現代詩手帖』などの現代詩メディアと接近しまして、『定義』と『夜中に台所で』の頃には、はっきり現代詩を書いているという方法的な意識がありました。

――――同時刊行の『定義』と『夜中に台所で』は名詩集です。それだけでなく根本的に物を考えさせられる詩集でした。なぜかと言うと、俊太郎さんの詩は僕らの高校の教科書に載っていた。変な言い方ですが、詩人が生きてご飯を食べているなんて想像したことのない田舎の高校生にとっては、中原中也と俊太郎さんは同じ歴史上の人物だったんです(笑)。一種の古典として俊太郎さんの詩を読んでいたわけで、同時代の詩人という意識はなかった。でも『定義』と『夜中に台所で』を読んだ時に、初めて俊太郎さんの現代的肉体性を感じました。あともう一つ、俊太郎さんの詩の基盤は抒情詩です。その抒情詩人が軽々と――そう見えたわけです――ハードコアな現代詩をお書きになった。しかし現代詩人で俊太郎さんのような抒情詩を書ける詩人はいなかったし、今もいません。それはなぜなんだろうと考えさせられました。俊太郎さんは自由なのに、現代詩人はもしかするとものすごく不自由な書き方をしているのではないかと。あれだけ自由な書き方ができるのは、なぜなんでしょう。

俊太郎 現代詩壇と距離を置いて、その影響を受けなかったからでしょうね。というか、興味がなかったんです。基本的に他人の詩には興味がないんです(笑)。

――――俊太郎さんの詩は、最初期は社会と断絶されたような小さな自我の世界、その孤独がベースになっていると思います。さきほど詩集『21』で初めて現代詩を書いていると意識されたとおっしゃいましたが、外部世界の影響は詩集『旅』(昭和四十八年[一九六八年])あたりから誰の目にも顕著になってきます。そこには何か理由があったのでしょうか。

俊太郎 それは基本的には、人間としての成熟ってことじゃないでしょうかね。それから現代詩の世界がすごく狭くて閉鎖的だと、詩を書き始めた頃からずっと思っていたんです。それをどうやって拡げていくかってことが、いつも頭にあった。その頃は、なにか現代詩の新しいものを書きたいって気持ちがすごく強かったんです。それで『定義』と『夜中に台所で』っていう、ぜんぜん方法の違う詩集を二冊同時に出版することもやったわけです。同じ書き方で成熟していくのが詩人本来の道なのかもしれないけれど、あのあたりから、自分はもっと、とっ散らかして、いろんなことを試みてやろうっていう意識が出てきました。それをやるベースとしては、とにかく詩だけ書いていちゃ食えないから、来る仕事は全部やることにしていた。だから自分の書くものが、意識しなくても拡がっていったってことはあると思います。

■寺山修司について■

――――そのあたりで寺山修司さんとの接点ができたわけですか。

俊太郎 寺山とはプライベートな接点という面の方が大きいですね。ちょうど僕が、最初の結婚に破れて一人で西大久保のアパートに住んでいた頃に、彼はすぐ近くの社会保険中央病院に入院してた。歩いてすぐだから見舞いに行くと、彼も甘えん坊だから、レコードプレーヤーが欲しいとか言うわけです。僕は電気少年でしたから、そういう物を買うのが好きでね。買ってきてラジオにつなげてやったとかいうのが付き合いの始まりです。それから後になって、金がないって言うんで、ラジオ局に行って連続物のバラエティの台本の仕事なんかをもらってきて、彼のアパートで二人で夜書いていた。仕事は一緒にしましたが、そもそもの始まりからして、仕事上の付き合いとはちょっと言えませんね。

――――俊太郎さんは他者に対して優しい方だと思いますが、仲良くなると、時々ズケッと厳しいことをおっしゃいますよね(笑)。

俊太郎 ぜんぜん自分では意識してないんですけどね(笑)。

――――確か寺山さんとのビデオレターで、寺山さんが『俺は俳句も短歌もうまく書いてきたけど、詩だけはダメだったなぁ』っていう意味のことをおっしゃって、その返信のビデオで、俊太郎さんが『詩だからダメなんだよ』ってズバッとおっしゃっていたのを覚えています。

谷川俊太郎&寺山修司

『ビデオレター』パッケージ

昭和58年(1983年)

俊太郎 寺山はほんと、現代詩の世界で評価されなかった、迎え入れられなかったんです。長篇叙事詩とか、けっこう面白いことをやってたんですが。

――――でも詩集と呼べるのは、『地獄篇』一冊くらいでしょう。あれも詩集としてまとまっているかというと、微妙だと思います。で、俊太郎さんは、身内にはけっこう厳しいんですか(笑)。

俊太郎 僕は自分では気がついていないけど、どうもずいぶんひどいことを言っているらしいですね(笑)。でも真剣に付き合っていたら、ちゃんと悪口が言えるんですよ。

――――悪口ではなくて、本音ですよね。相手に届くかどうかは別ですが。俊太郎さんはどこかで〝詩はセルフのものだ〟と発言しておられました。詩の形は自分自身で作り上げるものだという意味で受け取ったのですが、寺山さんは俳句や短歌のような型がないとまとまらない方だったと思います。拡散していくばかりですね。彼は中心があるような、ないような人で、そのつど中心を作るでしょう。

俊太郎 高橋康也さんが、寺山作品について、確か〝アイデンティティの戯れ〟ということをおっしゃっていました。僕が見ていても、こいつ、ほんとはどこにアイデンティティがあるんだろうという感じはありましたね。すべて言葉の上で作っちゃってる人だから。なにか人格がわからないみたいなところはありました。

――――でも今の時代には非常に合っている詩人だと思います。

俊太郎 そうなんです。だから今でもあれだけ芝居が上演されて、本なんかも読まれているんだと思います。

――――寺山さんは、アイデンティティを設定しなかったら、もっとすごい人になったかもしれませんよ(笑)。

俊太郎 いや、どうなんでしょうね(笑)。僕は寺山の作品は、もう一つピンとこないんです。特に詩はピンとこない。芝居を見ても、仕掛けはすごく面白いんだけど、台詞としてはそんなに深くないってずっと思っていました。でも付き合っていると、とにかく憎めなくてすごく面白い男なんです。同世代で世に出ているヤツは、全部殺してやりたいとか言う人でした(笑)。俗物的な名誉欲がすごくあって、有名になって勲章をもらいたい人なんだけど、お金には興味がない(笑)。それに、とうとうお母さんをちゃんとコントロールできなかったとか、そういうところはすごく面白い人です。僕の従兄弟の庭瀬康二が晩年の寺山の主治医でしたから、寺山が芝居で忙しくてヨーロッパなんかにしょっちゅう行っていた頃は付き合いがなかったんだけど、病気がひどくなった映画『さらば方舟』(昭和五十九年[一九八四年])の頃から、またグッと親しくなったんです。うちの近所の河北総合病院で亡くなったわけですが、その時も僕はいました。ホント、付き合いとしては面白かったです。

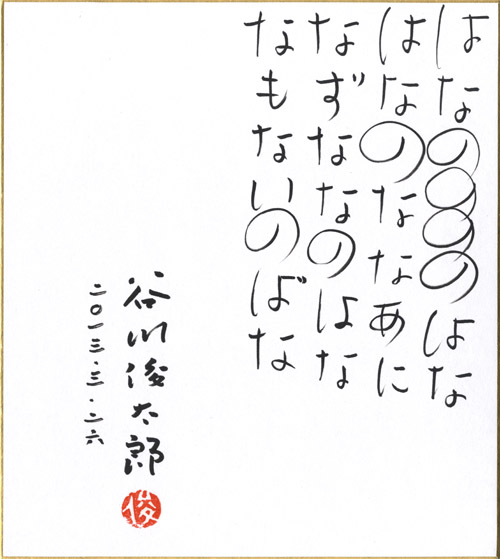

金魚屋のために書いていただいた谷川俊太郎氏直筆色紙

――――金魚屋では去年、秋田在住の前衛俳句作家、安井浩司さんの墨書展を開催したのですが、彼は高校時代から寺山さんと交流がありました。安井さんは寺山主宰の俳句同人誌『牧羊神』を、無能を理由に馘首されたという神話的俳人です(笑)。調べてみると馘首には少し安井さんの脚色が入っていて、どうも寺山さんが周囲をシンパで固めようとしたために同人の整理が行われたようです。今はそんなことはないようですが、人から聞いた話では、少し前の安井さんは、寺山さんの悪口を言い出すと一晩中、止まらないような勢いだったそうです(笑)。でも悪口を言うにしても、相手に力がないと甲斐がないですよね。良くも悪くも寺山さんにはそれだけの力があったということだと思います。

俊太郎 寺山の、言葉を操る才能はすごかったと思います。芝居は彼の処女戯曲『忘れた領分』(昭和三十年[一九五五年])を見たのが最初なんですが、その時にびっくりしましたもの。いい芝居とかそういうのではなくて、とにかく言葉を操る才能がすごいと感じました。

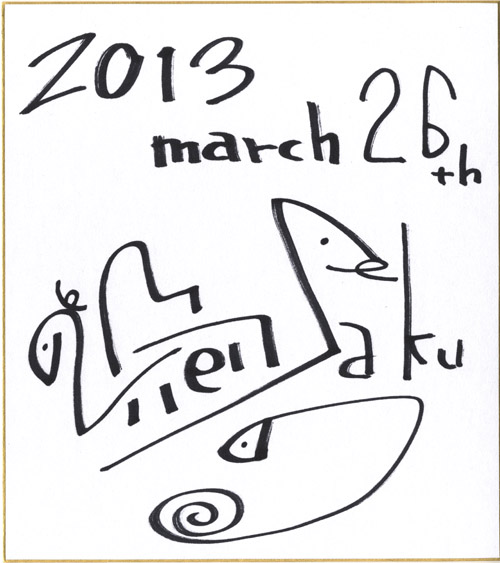

谷川賢作氏直筆色紙

――――寺山さんの戯曲は、俳句的なオムニバスになっているでしょう。パッと観客の心を掴んで、また次のツカミがあってという感じです。でも、どうまとめるかっていう時に、彼はいつも苦労していたように思います。時々中心を母とか恐山とかに据えるわけですが、端から見ていても、どうも嘘くさいところがあった(笑)。

俊太郎 彼は自分の履歴なんかも書いていますが、ほとんどフィクションですからね。

■言葉について■

――――で、ホントか嘘かってところに話をつなげていきたいんですが(笑)、俊太郎さんはエッセイなどで、詩では本当のことを書いているんだけど、なんか嘘くさいなっていう意味のことを、しょっちゅう書いておられます。それはどういう感覚なんでしょう。

俊太郎 僕は詩を書き始めた頃から、言葉というものを信用していませんでしたね。一九五〇年代の頃は武満徹なんかと一緒に西部劇に夢中でしたから、あれこそ男の生きる道で、原稿書いたりするのは男じゃねぇやって感じでした(笑)。言葉ってものを最初から信用していない、力があるものではないっていう考えでずーっと来ていた。詩を書きながら、言葉ってものを常に疑ってきたわけです。疑ってきたからこそ、いろんなことを試みたんだと思います。だから、それにはプラスとマイナスの両面があると思うんです。

――――『ことばあそびうた』(昭和四十八年[一九七三年])とか『わらべうた』(五十六年[八一年])などの、平仮名表記で音韻を多用した詩集があるでしょう。ああいった試みは、俊太郎さんにとっては非常に心安らぐ作品ではないんですか。

谷川俊太郎詩集『ことばあそびうた』

上製・角背

絵・瀬川康男

縦22.2×横14.1センチ 36ページ

福音館書店 昭和56年(1981年)刊

俊太郎 そうです。あれは現代詩が日本語の声の文化をあまりにも無視しているのに対抗して書いたわけです。このままでは詩の表現が平板になって先細りになるから、詩が本来持っている韻文性のようなものをどうにか回復しようとして、ああいった作品を書いた。脚韻、頭韻なんかで遊び始めたわけですね。あれをやっていると、ホントに自分が職人になれちゃう。言葉が完全に、石とか木と同じになる。そういう意味ではすごく心地よかったですね。

――――『ゆうがた うちへかえると/とぐちで おやじがしんでいた/めずらしいこともあるものだ とおもって/おやじをまたいで なかへはいると/だいどころで おふくろがしんでいた』(『ゆうぐれ』 『よしなしうた』昭和六十年[一九八五年])で始まるノンセンス詩なども素晴らしいと思います。

俊太郎 あれは本当のフィクションです。どこかの時点から、詩はフィクションだっていう意識がはっきり出てきた。だからなんでも書けちゃうし、なんにでもなれちゃうようになった。

――――ノンセンス詩とかはある意味とても正直ですよね。最初からフィクションだってわかっているから、表記方法や音感なんかが表現の中心になります。

俊太郎 音楽に近くなるんです。だからいつも息子の仕事をうらやましく思っています(笑)。

――――抒情詩人には基本的に〝私〟という表現主体があります。俊太郎さんの場合、まず純粋な孤独感を抱えた〝私〟があって、そこに外部社会を取り込んでいかれた。ただ最初の純粋自我のようなものを今でも保持されていて、そういう意味では〝星の王子様〟から〝星のおじい様〟になられたわけです(笑)。しかし詩で一九五〇年代から二〇一〇年代の社会を表現されてきたことはとても重要で、それは自我意識に社会を取り込むという一方通行的なものだけでは実現できないと思います。抒情詩人は自己愛が強くてナイーブだと思われがちですが、俊太郎さんは意外とご自分が他者(社会)から相対化されるのがお好きですよね。

俊太郎 うん、大好き。悪口言ってほしくてしょうがないですね(笑)。

――――賢作さんが俊太郎さんの詩に音楽を付けられるとき、文句を言われたりすることはないんですか。

賢作 それはないですね。好き嫌いはあるようですけど、この曲はロックっぽくてうるさいとか(笑)。

俊太郎 僕は元々音楽人間なんですよ。父は視覚型で骨董や美術が好きでしたが、母は上野の音楽大学を中退していて、すごく歌を歌うのがうまかった。僕にピアノを習わせたのも、伴奏させて、僕と二重唱でハモって歌いたかったかららしいんです。僕はそれがすごくイヤで逃げ回っていた(笑)。でも僕は父よりも母の遺伝子を多く受け継いでいるみたいで、聴覚型なんです。前にエッセイなんかで書いたことがありますが、戦時中は戦いに勝つと『軍艦マーチ』が流れて、負けると『海ゆかば』って曲がラジオから流れていた。その『海ゆかば』のハーモニーに痺れたのが僕の音楽体験の最初で、その後にベートーベンなんかのクラッシックに夢中になった。だから詩を書き始めた頃も、友達とレコードコンサートなんかは夢中になってやっていましたが、詩はほとんど読んでいなかったですね。

■詩と絵について■

――――でも俊太郎さんは、音楽だけじゃなくて美術も目利きだと思いますよ。『旅』(昭和四十三年[一九六八年])という洋画家・香月泰男さんとの詩画集があります。これは本心から言っているんですが、僕が読んだ戦後の詩画集の中でトップの仕上がりです。詩画集は難しい。詩がよくても絵がいまひとつだったり、その逆もあります。絶妙なバランスが取れていないといい詩画集にならない。『旅』は詩も絵も素晴らしい。これは是非お聞きしたかったんですが、詩と絵のどちらが先にできあがっていたんですか。

俊太郎 詩が先です。うちの父が香月さんの絵を持っていたんです。父は梅原龍三郎さんと親しかったでしょう。香月さんは梅原さんの弟子だから、その関係で一枚買っていたんですね。それがずっと家に飾ってあって、絵には親しみを持っていたんだけど、実際に香月さんにお会いして人柄に触れたのはニューヨークなんです。僕は昭和四十一年(一九六六年)から四十二年(六七年)にかけて、ジャパンソサエティフェローの奨学金をもらって、ヨーロッパとアメリカを旅行したんです。香月さんも、ちょうどその時、奨学金的なものをもらってニューヨークに滞在されていた。そこでお話をさせていただくようになったんですが、大先輩で偉い画家だから、詩画集ができるとは思っていなかった。ところが求龍堂という美術出版社の編集者から、香月さんと詩画集を作らないかというお話が来ましてね。僕はびっくりして、やってくださるんなら是非ということで実現したんです。それで詩をお見せしたら、香月さんの方は初めからプランができていたような感じでした。

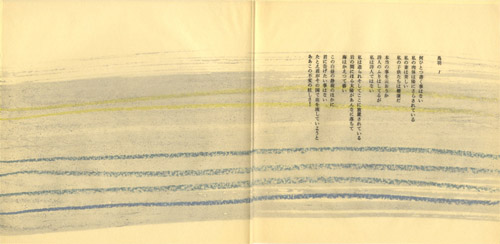

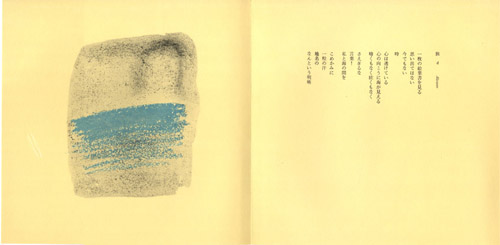

谷川俊太郎詩画集『旅』 絵・香月泰男

函入り・帙入り・二つ折り用紙28葉

縦25.5×横25.9センチ 108ページ

求龍堂 昭和43年(1968年)刊

――――最初の方はクレヨンと水彩、それからデカルコマニー的な絵を描いておられますね。強烈な自己主張のある絵ではないんですが、だからこそ素晴らしい感性と読解能力をお持ちの画家の作品だとわかります。こんな単純で魅了的な絵はあまりないです。

俊太郎 すごいでしょ。絵の描き方の方法が全部違うんですからね。この詩集ができてきた時には、本当にびっくりして感激しました。

――――学生の頃、香月泰男はシベリアシリーズのイメージで、あの暗い絵を描く画家かと思っていたんです。でも『旅』を見て、始めて香月という画家にとって、シベリアシリーズの方がむしろ異質だったんだと気づきました。

俊太郎 香月さんが、シベリア抑留中に、日本の家族に向けて出した葉書なんかに書かれている画は『旅』の系統ですね。本当に家族思いの人でした。

谷川俊太郎詩画集『旅』より

――――香月さんはシベリア抑留がなかったら、普通の画家だったかもしれませんね。

俊太郎 うん、そうかも。

――――でも香月さんは、ご本人にとっては不幸なことですが、芸術家としては、シベリアに抑留されてよかったと思います。

俊太郎 絶対そうだと思います。

――――香月さんは、人間は極限状態に置かれると現実が歪むということを、まざまざと体験され目に焼き付けた感じですね。

賢作 香月さんのアトリエが再現されて、美術館になってから、俊太郎と一緒に一度おうかがいしたことがあります。

俊太郎 香月さんは一時すごいアメ車を乗り回しててね。画家はお金があったからさ。僕はびっくりしちゃってね。香月さんがアメ車かぁって(笑)。

――――ちょっとイメージできませんね(笑)。

俊太郎 面白いでしょ。それでアトリエに行くと、ワインの一升瓶が林立してるんです(笑)。

――――だから若くして健康を害されたのかな。俊太郎さんは、南桂子さんの絵も詩集の表紙に使っておられますね。南さんは浜口陽三さんの奥さんで、俊太郎さんが表紙に使われた頃は、南さんより浜口さんの方がずっと有名な画家だったと思います。なぜ南さんの絵だったんですか。

俊太郎 『愛のパンセ』(昭和三十二年[一九五七年])という、照れくさい題名の最初のエッセイ集があって、その時すでに浜口さんの絵も南さんの絵も知っていましたから、お二人の作品を口絵に入れさせていただいたのがご縁の始まりなんです。それで前にお話したジャパンソサエティフェローでパリに行った時に、お二人とお話ししたりしてね。南さんの版画は、確か二点か三点、買って持っていました。それで南さんからある時に、詩を書いてくれないかという依頼がありましてね。編集部からの依頼で南さんから直接ではなかったですが、そういう感じでお付き合いがあったんです。

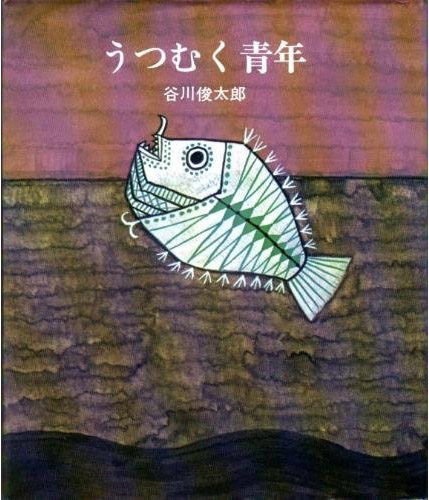

南桂子装画の谷川俊太郎詩集

上『うつむく青年』 上製・角背・カバー 楽譜イラスト・和田誠 縦17.9×横15センチ 130ページ 山梨シルクセンター出版部 昭和46年(1971年)刊

下『空に小鳥がいなくなった日』 上製・角背・カバー 縦17.8×横15.1センチ 144ページ サンリオ出版 昭和49年(1974年)刊

――――俊太郎さんは、ご自分は聴覚の人間だとおっしゃいますが、絵を選ぶ時にも本能的な勘のようなものが働くようです。聴覚と視覚はどこかでつながっているんじゃないでしょうか。俊太郎さんのお仕事を拝見していても、聴覚と視覚の違いが際立つというよりも、融合されていると思います。装丁なんかで絵を選ばれる時も、本能に近い選択眼が働くんじゃないでしょうか。

俊太郎 見て言葉が浮かんでくるような画家としか仕事をしてないのは確かです。

――――言葉が浮かんでくるというのが、原初的な勘なんでしょうね。

俊太郎 まったくそうですね。意識下に訴えかける絵でないと、言葉は浮かんでこないですから。

(2013/03/26 後編に続く)

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

■DiVa 『さようなら』 詩・谷川俊太郎 曲・谷川賢作■

http://www.youtube.com/watch?v=TBbEOC4isQA&feature=share&list=PL-LhPLC6CzyaW6UDhjFNGZkbgPJLDRXjZ

■DiVa『うたがうまれる』■

■DiVa関連コンテンツ■

■谷川俊太郎さん関連コンテンツ■

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■