No.106『日本・オーストリア友好150周年記念 ハプスブルク展 600年にわたる帝国コレクションの歴史』

於・国立西洋美術館

会期=2019/10/19~2020/01/26

入館料=1700円(一般)

カタログ=2800円

久しぶりの国立西洋であります。毎回書いているような気がするので今回で最後にしようと思うが、ル・コルビュジエ設計の本館が上野の美術館で真っ先に世界文化遺産に登録されたのはどーも納得がいかない。外観も内部も決して魅力的な建物ではない。コルビュジエさんは確かにビッグ・ネームで建築史に名前が残る業績を残した人だが、日本政府に依頼されて判で捺したようなコルビュジエ・モダニズム様式の建物を設計しただけのように感じられる。和洋折衷の東京国立博物館本館や表慶館、上から見ると飛行機の形をしている国立科学博物館本館の方がずっと素晴らしい。

かなり長い間上野の美術館に通っているが、東博や科学博物館本館の外観や内装をまじまじと見た記憶はあるが、国立西洋は箱としか感じられない。こういった感覚は意外と正直なものじゃないだろうか。まだ欧米コンプレックスが残っているのかなぁと思ってしまう。しかしそれもじょじょに変わってゆくだろう。ユネスコやモダニズム建築の巨匠といった権威に寄っかからなくても、虚心坦懐に建物を見る人はいるはずだ。そもそも美術とはそういう質のものだ。当たり前だが巨匠と言われているから作品が素晴らしいのではなく、作品の素晴らしさが巨匠の評価を生む。どんな作家だってすべての作品が優れているわけではない。

さて、今回は『ハプスブルク展』である。日本とオーストリア(当時はオーストリア=ハンガリー二重帝国)は明治二年(一八六九年)に修好条約を結び正式に国交を樹立した。今年はその一五〇周年に当たるので、ウィーン美術史美術館がその中核をなすハプスブルク家のコレクションの中から代表的作品を貸し出してくれた。ただ展覧会のタイトルに『ハプスブルク展 600年にわたる帝国コレクションの歴史』とあるように、ハプスブルク家の歴史は長く、コレクションも多岐に渡る。美術展としてはものすごく華やかな内容なのだが、コレクションの意義をちゃんと理解しようとすれば最低でも半月はかかるだろう。またハプスブルク家は王家であって単なる美術コレクターではない。政治、経済、美術が複雑に絡み合っている。

ウィーン美術史美術館は、皇帝フランツ・ヨーゼフ1世が建てた美術史美術館と自然史博物館が母胎になっている。一八九一年(明治二十四年)に開館して一般市民に公開された。実際に訪れた人はおわかりだろうが、驚くべき広さであり、驚くべき豪華さである。外観も内装も展示品もこれでもかと言うくらい絢爛豪華だ。日本を含む東洋とは美意識のありかたが違うのだとは言えるが、ヨーロッパの王侯貴族の富は尋常じゃなかったんだなと圧倒されてしまうところがある。とても一日で観覧できるものではない。それに人間の集中力はせいぜい一時間くらいしか持続しないから、えんえんと肖像画中心の古典絵画が続くと、すぐに「この立派なお方はだぁれ? みんな同じに見えるんですけど」になってしまう。絵のモデル、画家、作品が生み出された時代背景を理解しないときちんとした絵画鑑賞にならないわけだが、ハプスブルク家六百年の歴史を頭の中に入れている人はほとんどいないだろう。

この困難は今回の『ハプスブルク展』でも当然存在する。ハプスブルク家のコレクション代表作をメリハリを利かせてセレクトした展覧会だが、おおまかな目次あるいは索引的な展覧会になっている。もちろんある対象を正確に理解するためには本と同様に目次や索引が必要である。ただ目次や索引だけでは細部まではわからないわけで、今回の展覧会をきっかけにハプスブルク・コレクションの概要をつかみ、ウィーン美術史美術館などを訪問して空白を埋めてゆくのが理想だろう。

美術家を志す人はもちろん、美術に興味のある人にとって美術館は最高の教材だ。たまに企画展を見に行くのではなく、何度も何度も常設展を見れば自ずと目が作品を覚えてくれる。僕は学生の頃にほとんどひと夏、開館したばかりの富山県立近代美術館に通って現代美術のおおまかな流れを掴んだ。残念ながらウィーンは日本からえっらい遠いので足繁く通うわけにはいかないが、地元で何度もウィーン美術史美術館を訪れている人は、目が自ずと作家や時代ごとの微細な違いを覚えているはずである。

『ローマ王としてのマクシミリアン1世(一四五九-一五一九)』

ベルンハルト・シュトリーゲル[メミンゲン、一四六〇-メミンゲン、一五二八年]とその工房、あるいは工房作

一五〇七/〇八年頃 油彩/板 縦七九・二×横五〇・九センチ ウィーン美術史美術館、絵画館蔵

ハプスブルク家は十一世紀まで遡ることができるヨーロッパ屈指の名家だが、本格的に美術品のコレクションを始めたのはマクシミリアン1世である。マクシミリアンの宮廷画家だったシュトリーゲルが何枚も皇帝の肖像画を描いている。横顔の典型的な中世絵画で、王冠をかぶり右手に笏、左手に剣を持ち、金の甲冑を着た姿である。日本もそうだが近世初期頃までの皇帝は武芸にも秀でている必要があった。実際マクシミリアンの生涯は戦いの連続だった。当時は各地に選帝侯が群雄割拠する時代で、皇帝は先頭に立って武力と知力を振り絞って領地の保全と拡大を図らなければならなかった。

マクシミリアン1世はオーストリア大公の王太子として生まれたが、ブルゴーニュ公、神聖ローマ帝国のローマ王となった。ブルゴーニュ継承戦争に介入したことがハプスブルク家の支配を盤石にしたきっかけである。マクシミリアンはシャルル突進公の戦死で混乱したブルゴーニュ公国(今のベルギー)に乗り込み、後継者のマリーと結婚してフランスルイ王朝の侵略を退けた。マリーとの結婚は政略結婚だが夫婦仲は円満で二人は愛し合っていた。

マリーは二十五歳で夭折してしまうが、それによりマクシミリアンはブルゴーニュ公国の摂政となった。マリーとの子、フィリップとマルグリットをカスティーリャ=アラゴン王家の王女・王太子と結婚させたことで、イベリア半島のスペイン、イタリアのナポリ、シチリア王国に版図を広げた。スペインはヨーロッパ諸国の中でいち早く大航海時代に乗り出し植民地経営で巨万の富を得ることになる。マクシミリアンはまた、孫のフェルディナントとマリアをハンガリー・ボヘミア家の王女・王太子と結婚させた。ハプスブルク家はハンガリーとボヘミアをも手中にしたのだった。

ヨーロッパに限らないが、王家がその権威を荘厳するために美術品を蒐集することは古くから行われている。マクシミリアンが美術によって強化しようとしたのは神聖ローマ皇帝としての自らの権威だった。古代ローマ帝国は西と東に分裂し、西ローマ帝国は四七六年に、東ローマ帝国は紆余曲折の末に、マクシミリアンが生まれる少し前の一四五三年に滅亡してしまった。しかし当時の王侯は依然としてローマ帝国は続いていると考え、それがドイツやオーストリアを中心とした神聖ローマ皇帝の権威を生み出した。

マクシミリアンが神聖ローマ帝国のローマ王の座に就いたのは晩年の一五〇八年だが、それはヨーロッパ諸侯の中で最も権威ある王権を得たことを意味した。以後ローマ王はハプスブルク家で世襲されてゆくことになる。マクシミリアンは古代ローマの聖遺物などを蒐集し、大量生産が可能な版画入り書物などを印刷させてローマ王の権威を誇示した。版画は当然、デューラー、クラーナハ、アルトドルファーら当時最高の画家たちが手がけた。実際には遠い過去の夢だったが、マクシミリアンはアジアからエジプトまで、古代世界のほぼすべてを支配したローマ皇帝を理想としていた。マクシミリアンの美術の活用法は、過去の歴史(事跡)の延長上に自らの権威を据えるためのものだったと言ってよい。

『神聖ローマ皇帝ルドルフ2世』

ヨーゼフ・ハインツ(父)[バーゼル、一五六四年-プラハ、一六〇九年]

一五九二年頃 油彩/銅板 縦一六・二×横一二・七センチ ウィーン美術史美術館、絵画館蔵

長く続く政治形態や文化は最初の五十年くらいで基礎が固まるものである。ハプスブルク家の基礎を築いたのはマクシミリアン1世だが、その美術コレクションの特徴を決定づけたのはルドルフ2世である。マクシミリアンから三代後の人だが、神聖ローマ帝国のローマ皇帝、ローマ王、ハンガリー王、ボヘミア王の座に就いた。肖像画の作者ヨーゼフ・ハインツ(父)はルドルフが寵愛した宮廷画家である。

マクシミリアンと同様に、ルドルフはデューラーを始めとする過去の巨匠たちの作品を集めた。皇帝が好む絵画としては異様な印象を与えるアルチンボルドなど同時代の斬新な絵画も好んだ。同時に世界各地からもたらされる新規な動植物標本などにも強い興味を示し、積極的に蒐集した。

『ほら貝の水差し』

エントリス(アンドレアス)・ゲーデン2世[親方として一五五五年以前より活動-アウスブルク、一五八三年]

アウスブルク、一五八〇年頃 ほら貝、鍍金された銀 高さ四〇・五センチ ウィーン美術史美術館、美術工芸館蔵

今は安価に入手できるが、十六世紀のヨーロッパでほら貝は非常に珍しく入手困難だった。ほら貝が珍重されたのはヘシオドス『神統記』に、海神トリトンがほら貝を吹いたという記述があるからである。そのためほら貝は「トリトンの巻貝」とも呼ばれた。金細工師エントリス・ゲーデンが、ほら貝の重みで身体を湾曲させるトリトンを造形している。ほら貝が貴重であった時代でなければ作られなかった工芸品である。

このコレクションはオーストリア大公フェルディナント2世のものである。ルドルフ2世の従兄にあたり、神聖ローマ帝国のローマ王、オーストリア大公、ボヘンミア王、ハンガリー王の座に就いた。フェルディナントは甲冑の蒐集で有名で、過去の著名な武将の甲冑を集め図入り目録『英雄たちの武具庫』を編纂した。現代の美術カタログの始まりであり、フェルディナント蒐集の甲冑が今のウィーン美術史美術館・帝室武具コレクションの中核になっている。

フェルディナントはまた、オーストリアのアンブラス城に「芸術と驚異の部屋(クンスト・ウント・ヴァンダーカマー)」を作って世界中の様々な珍奇な品物を蒐集した。このフェルディナントの「芸術と驚異の部屋」に魅了されて、それをさらに拡大して積極的蒐集を行ったのがルドルフ2世だった。

ルドルフがプラハの城内に設けた「芸術と驚異の部屋」は、ハプスブルク家のコレクションの中で最もよく知られている。その理由はルドルフの「芸術と驚異の部屋」が現代にまで影響を及ぼす世界最大の転換点を、芸術コレクションとして示しているからである。

ポルトガルが先鞭をつけ、スペイン、オランダ、イギリスが拡大した大航海時代は世界を変えた。ヨーロッパ列強による世界支配は大航海時代に始まり、十九世紀のイギリス産業革命で決定的になった。その初期の熱気と混乱がルドルフのコレクションに色濃く反映されている。

ハプスブルク家のコレクションの基礎を築いたマクシミリアン1世は、基本的には神聖ローマ帝国のローマ王の権威を補完するために美術品を集めた。その意味で彼の視線は過去に向けられていた。古代ローマ皇帝の末裔であり、キリスト教最初の庇護者という権威は代々のハプスブルク家当主に受け継がれてゆくことになる。歴代ハプスブルク家の諸侯は絵画や聖遺物など、過去の名品を積極的に集めた。しかしルドルフ2世の時代になってもう一つの蒐集ラインが加わる。大航海時代で大きく拡がった世界の神秘と驚異を我が物にしようとする指向である。過去の世界皇帝としての美術品蒐集に加えて、同時代の世界皇帝として世界各地の文物を蒐集するという欲望が加わったのである。

近年、フェルディナント2世が先鞭をつけ、ルドルフ2世が拡大した「芸術と驚異の部屋」への関心はじょじょに高まっている。現代の目から見ればルドルフのコレクションは系統だったものではなく雑多である。しかし必ずしも分類整理されたコレクションが魅力を放つわけではない。人間の想像力/創造力は未知の何事かに触れた時に開花する。ルドルフの「芸術と驚異の部屋」は、じょじょに世界から未知が失われてゆく現代に〝驚くことの根源的な力〟を復活させてくれる。混沌としていようと誤解や深読みも含めた想像力/創造力が、人間に新たな精神的地平を垣間見せてくれるのである。

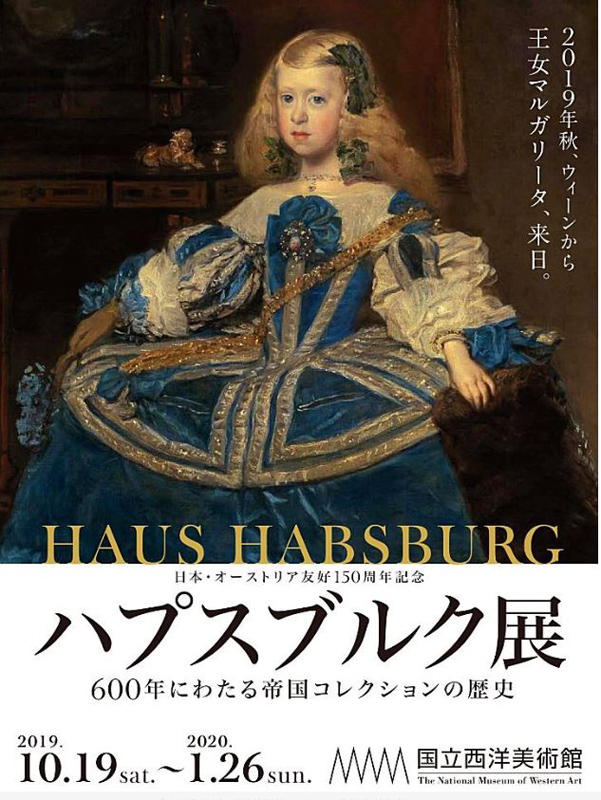

『青いドレスの王女マルガリータ・テレサ(一六五一-一六七三)』

ディエゴ・ベラスケス[セビーリャ、一五九九年-マドリード、一六六〇年]

一六五九年 油彩/カンヴァス 縦一二六×横一〇六センチ ウィーン美術史美術館、絵画館蔵

カール5世が弟のフェルディナントに神聖ローマ皇帝の位を与え、長男のフェリペ2世にスペイン王位を継承させたため、ハプスブルク家はオーストリア系とスペイン系に分裂した。フェリペ2世がスペイン王として即位したのは一五五六年のことである。

当時のスペインはイベリア半島からムスリム勢力を追い出したレコンキスタによって、人々の士気も国力もうなぎ登りだった。最初に大航海時代に乗り出したのはポルトガルだが、国土が狭く人口も少ないポルトガルが植民地を拡大し続けるのは無理があった。国土が広く人口も多いスペインがすぐに大航海時代の主役となった。フィリピンにはヨーロッパ人としてはマゼラン(ポルトガル人だがスペイン艦隊を率いた)が最初に到達したが、植民地化する際にフェリペ王の島という意味でフィリピンと名付けた。正統ローマ皇帝の権威は別として、当時のスペインにはオーストリア・ハプスブルク家に拮抗し、それを上回るような財力があった。

『青いドレスの王女マルガリータ・テレサ』はベラスケス代表作であり、ハプスブルク家のコレクションで最も有名な作品の一つである。ベラスケスがテレサ王女を描いた作品は、プラド美術館所蔵で画家自身の姿も描かれている『ラ・メニーナス(女官たち)』が有名だが、ウィーン美術史美術館には三枚のベラスケス作王女肖像画が残されている。『青いドレスの王女』は王女八歳の時の肖像画である。王女はスペイン国王フェリペ4世とマリアナ・デ・アウストリアとの子だが、オーストリア・ハプスブルク家のレオポルド1世と結婚することが決まっていた。日本もそうだが王家の王女たちは、政略結婚で家と家の結び付きを強めるための掌中の珠だった。

僕はベラスケスの『青いドレスの王女マルガリータ・テレサ』を見る目的で『ハプスブルク展』に出かけた。ベラスケス最晩年の作である。時代は百年ほど下るがスペインを代表するもう一人の画家、フランシスコ・デ・ゴヤと同様に壮年期から晩年のベラスケスの筆は意外と荒い。しかし対象を的確に捉えている。

王女の肖像画は許婚のレオポルド1世にその姿と生育の様子を報せるために描かれたわけだが、これでもかというくらい着飾ったテレサ王女は可憐で美しい。ちょっと王女様には失礼だが、ウルトラ美少女ではないところがまたいいのかもしれない。写真がない時代、肖像画の交換は王家の人々にとって重要な情報交換手段であり、大事な外交儀礼でもあった。

中世からずっと皇帝や王妃の肖像画が描かれてきたわけだが、十七世紀頃から対象の内面をも描き出すような作品が増えてくる。権威に包まれた皇帝ではなく、王女・王妃といった女性の肖像画の方が個性が感じられる。ハプスブルク家のコレクションに、それを最も華やかに彩る女性たちの活き活きとした肖像画が加わったわけである。

『皇妃マリア・テレジア(一七一七-一七八〇)の肖像』

マルティン・ファン・メイテンス(子)[ストックホルム、一六九五年-ウィーン、一七七〇年]

一七四五-五〇年 油彩/カンヴァス 縦一六二×横一一四センチ ウィーン美術史美術館、絵画館蔵

時代は百年ほど下るが、オーストリア・ハプスブルク家最後の男系君主であるマリア・テレジアの肖像画である。マリア・テレジアはオーストリア・ハプスブルク家のカール6世とエリザベート・クリスティーナの長女として生まれた。ハプスブルク家は男系の皇位継承を定めていたが男子が生まれなかったため、テレジアがオーストリア大公、ボヘミア女王、ハンガリー女王を継承した。それとは別に、絶対男系の神聖ローマ皇帝は夫のフランツ・シュテファンが継承することになった。テレジアはオーストリア・ハプスブルク家男系最後の君主であり、以後は夫のフランツ・シュテファンの男系ハプスブルク・ロートリンゲン家になったのだった。

肖像画は宮廷画家マルティン・ファン・メイテンス(子)の作で、皇妃二十八歳から三十三歳の姿である。一見してわかるように王妃の装いも画風もフランス色が濃い。スペイン・ハプスブルク家はすでに一七〇〇年に滅びていた。カルロス2世が世継ぎを残さずに没したため、王位継承戦争の末にフェリペ5世が即位してフランス・ブルボン系の王朝に変わったのだった。

マリア・テレジアの時代、オーストリア・ハプスブルク家の力も神聖ローマ皇帝の権威も大きく低下し始めていた。経済的にも政治的にも強大な力をつけ始めていたのはヨーロッパ中原の華であるフランスとドイツだった。それに反比例するようにオーストリア・ハプスブルク家諸侯の肖像画は豪華に華麗になってゆく。

『フランス王妃マリー・アントワネット(一七五五-一七九三)の肖像』

マリー・ルイーズ・エリザベト・ヴィジェ=ルブラン[パリ、一七五五年-パリ、一八四二年]

一七七八年 油彩/カンヴァス 縦二七三×横一九三・五センチ ウィーン美術史美術館、絵画館蔵

『フランス王妃マリー・アントワネット(一七五五-一七九三)の肖像』もウィーン美術史美術館所属作品で最も有名な一枚である。尋常じゃない華やかさだ。まさに雲上人である。ただこのお方はフランスにお嫁に行った。マクシミリアン1世がブルゴーニュ継承戦争でフランスを退けて以来、オーストリア・ハプスブルク家とルイ王朝は不仲だった。しかし母のマリア・テレジアは、強国となったフランス国王とアントワネットを縁組みさせてハプスブルク家の安定を図らざるを得なかった。『マリー・アントワネットの肖像』は王妃お気に入りの画家で、何枚もアントワネットの肖像画を描いた女流画家ヴィジェ=ルブランの作。縦三メートル、横二メートル近い大作である。

アントワネットの生涯については説明する必要もないだろう。フランス革命によって夫ルイ16世とともにギロチンで処刑された悲劇の王妃である。記憶が定かではないが、『ハプスブルク展』は過去に何度か日本で開催されているはずで、そのきっかけになったのが池田理代子さんの大ヒット漫画『ベルサイユのばら』だった。魅力的な人物への強い興味がなければなかなか歴史ブームは起こりにくいものである。

展覧会ではオーストリア大公フェルディナント・カール(一六二八-六二年)やレオポルド・ヴィルヘルム(一六一四-六二年)のコレクションが、セクションに分けられ展示されていた。彼らはマクシミリアン1世に倣って過去の名作を集め、フェルディナント2世やルドルフ2世のように世界中の珍奇な文物を集めた。パトロンとして同時代の優れた画家たちを取り立てた。しかしマリア・テレジアやマリー・アントワネットの時代になると、絵画では彼らの同時代、つまり現世の重要性が増してくる。

毀誉褒貶にまみれたアントワネットがいまだに人々に愛されているのは、彼女がヨーロッパ王朝文化のある種の頂点に立っているからである。彼女らの時代、神聖ローマ皇帝といった過去の権威は形骸化していた。植民地経営は数々の問題をはらみながら続いていたが、紛争が起こってもそれは遠い異国での出来事に過ぎなかった。ヨーロッパの王族たちは植民地を富をもたらす装置として捉え、ひたすら狭い宮廷文化に埋没した。わたしたちが最もヨーロッパらしいと感じる王朝文化が華開いたわけだが、それは爛熟であり崩壊の予兆をはらんでいた。

『バート・イシュルのオーストリア=ハンガリー二重帝国皇帝フランツ・ヨーゼフ1世(一八三〇-一九一六)とセルビア王アレクサンドル(一八七六-一九〇三)』

ベルトルト・リッパイ[トゥルゾフカ、一八六四年-ウィーン、一九一九年]

一八九一年 油彩/カンヴァス 縦七四×横一〇〇・五センチ ウィーン美術史美術館、帝室馬車博物館蔵

『オーストリア=ハンガリー二重帝国皇帝フランツ・ヨーゼフ1世(一八三〇-一九一六)の肖像』

ヴィクトール・シュタウファー[ウィーン、一八五二年-ウィーン、一九三四年]

一九一六年頃 油彩/カンヴァス 縦二〇〇×横一五六センチ ウィーン美術史美術館、絵画館蔵

ナポレオン戦争で神聖ローマ帝国は瓦解し、一八〇四年にオーストリア帝国が生まれた。一八六七年にはオーストリア=ハンガリー二重帝国になったが、フランツ・ヨーゼフ1世は実質的にハプスブルク家最後の皇帝である。六十八年もの長きに渡ってオーストリア=ハンガリー二重帝国を統治し国民から国父として慕われた。先に述べたようにウィーン美術史美術館の母胎となる美術史美術館と自然史博物館を建設し、今の美術館のように所蔵品を市民に公開した皇帝でもある。

『バート・イシュルのオーストリア=ハンガリー二重帝国皇帝フランツ・ヨーゼフ1世とセルビア王アレクサンドル』に描かれているように、ヨーゼフ1世は外国の賓客を迎える際も簡素な馬車を使い、警備もほとんどつけなかった。それゆえ国父と民衆から慕われたわけだが、それはヨーゼフ1世のカリスマ性をもってしかもはや国を治めてゆけないことの表れだった。民衆人気に頼ろうとする皇帝の座は危うい。

一九〇八年にオーストリア=ハンガリー二重帝国がボスニア・ヘルツェゴビナ地域を併合したが、それに反発したセルビア人青年によるオーストリア=ハンガリー二重帝国皇太子夫妻の暗殺事件が起こった。サラエボ事件である。これをきっかけにヨーロッパ全土を戦場にした第一次世界大戦が勃発した。ヨーロッパが初めて経験する凄惨な大戦争だった。

この戦争は直接的に二〇世紀世界政治のフレームを生み出した端緒であり、ダダイズムやシュルレアリスムに代表される二〇世紀芸術をも生み出した。ヨーゼフ1世が死去して二年後の一九一八年に第一次世界大戦は終結し、敗戦国となったオーストリア=ハンガリー二重帝国では君主制が廃止され、長い長いハプスブルク家の統治に終止符が打たれた。

『オーストリア=ハンガリー二重帝国皇帝フランツ・ヨーゼフ1世の肖像』は皇帝最晩年の肖像画である。第一次世界大戦中の肖像画であり皇帝は軍服姿である。眼光鋭いがここに描かれているのは一人の老人だ。歴代ハプスブルク家皇帝の肖像画にあるようなミステリアスな雰囲気は一切ない。

人間的な、あまりにも人間的なヨーゼフ1世の肖像画はわたしたちに帝位というものを考えさせる。天意であれ神意であれ王権にはそれを支える謎が、未知の領域が必要だ。王が人間の領域に降りてくることは王権にとって危機である。なぜなら王権を保障する実質的基盤など何もないからだ。最晩年の『フランツ・ヨーゼフ1世の肖像』は目に焼き付く。長い長い帝国の歴史と苦悩を一身に背負ったような人の姿である。

鶴山裕司

(2019 / 12 / 25 24枚)

■ 展覧会関連の本 ■

■ 鶴山裕司さんの本 ■

■ 金魚屋の本 ■