大野ロベルトさんの連載映画評論『七色幻燈』『第二十回 クリーム色の夢』をアップしましたぁ。パトリス・ルコント監督の『髪結いの亭主』を取り上げておられます。1990年公開ですからもう28年も前の映画ですが、石川は試写で見て、主演女優のアンナ・ガリエナさんを招いての配給会社のパーティーにも行ったなぁ。日本のちっちゃい配給会社だったんですがこの映画で大当たりして、担当の人が『当たった、当たったよぉ、興行収入一億超えたよぉ』と、地面から三センチくらい足を浮かせて舞い上がっていたのを覚えています。

映画って制作会社はもちろん、配給会社も一種の博打なんですね。映画会社はスポンサー募るにしても、大半を自腹で制作費を出して映画を作ります。んで配給会社は当たりそうな映画の興行権を買って配給する。もちろん映画館は大手映画会社が上映スケジュールを抑えてますから、小さい配給会社は苦しい。レイトショーとかシネコンの隙間を縫って上映していくわけです。この方法には問題がありますが、映画関係者が必死なの、わかりますよね。封切りになると映画の看板である俳優さんたちが各地を走り回ります。当たらなければ俳優としての評価が下がる、仕事がなくなるわけです。

それに比べると文学系の作家はお気楽だと言わざるを得ない面があります。石川は裏方ですけんど、マジ、本を出せばおしまいって思ってる作家さんが多いです。でも本を作るには映画とは比べものになりませんがコストがかかっており、本の倉庫代、取り次ぎ等々への配送料、郵送費、出荷・返本などの人件費がかかります。ぜんぜん出して終わりぢゃない。

一部の大手純文学出版はいまだに〝しがらみ〟で動いていますから、売れなくても先生格の作家の本を出したりしますが、今の状況だと長くは続かないです。経済原則として絶対ムリ。誰だって、実際にやってみればわかります。文学金魚、本を出しますが、作家さんには本の流通や収支の仕組みをできる限り説明します。責任を共有してもらおうってわけではありませんよ。赤字だろうと黒字だろうと、最終責任は文学金魚が負います。でも今までのような認識では作家はこれから生き残っていけません。そこまで含めて新しい認識を持った作家を世に送り出したいわけです。

■ 大野ロベルト 連載映画評論 『七色幻燈』『第二十回 クリーム色の夢』 ■

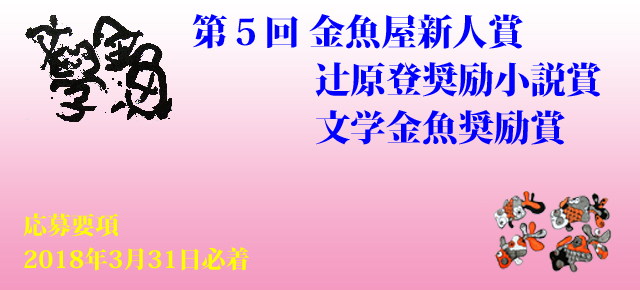

■ 第05回 金魚屋新人賞(辻原登小説奨励賞・文学金魚奨励賞共通)応募要項 ■

第05回 金魚屋新人賞(辻原登小説奨励賞・文学金魚奨励賞共通)応募要項です。詳細は以下のイラストをクリックしてご確認ください。

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■