玄月の「占有者」というタイトルは、そして内容も純文学という制度のメタファーのように感じられて、なかなか興味深い。純文学というものは日本に特有の不思議なものではあるが、特有なのはそれが制度化されていることであって、内面の肥大化を描く作品はどの文化にもある。

ただ一般には、肥大化する内面は、狂気という範疇に括られた上で描かれるのが常である。それを相対化する視線、客観的な態度を措定した上で、果てしない自我の拡大として観察されるのだ。それは人のあり様の一面として描かれるわけだが、同時にある本質を示唆するものとされる。

日本の純文学における自我のあり様は、他のあり様の存在を無視するかたちをとっている。自我が肥大化すると同時に、本質もつられて肥大化するとされるのだ。つまりは本質という概念が拡散することになる。そこにあるのはすでに人の本質ではない。ヒトというアマルガムである。そして、それを呈示することで意味を与えられるのは、アマルガムたる人間ではない。

新たな意味を与えられるとは、別の側面を示されるということだ。肥大化するエゴの異形を見せつけられて変容するのは、もとよりそのようなものとしての人間ではなく、秩序と構造に則って機能していると信じられている社会の方である。純文学は社会を完全に異和として捉える。だから作者の視線や価値観にも、肥大化する主人公の自我を相対化するものがない。

一方でこのような純文学をジャンルとして成立させ、維持継続させるには外部構造が必要になる。肉体に脊椎がなければ、固い外殻で支えてやらなくてはならないのだ。日本特有の “ 文壇 ” とは、突き詰めれば日本特有のジャンルである純文学を維持継続させるための組織である。

ではなぜ、そんな組織で支えてまで、純文学は維持継続されなければならないのか。それはすでにそこにあるから、とりわけ日本固有の自我のあり様として、問答無用にここに存在しているから、としか言いようがない。善し悪しは措いて、滅ぼすことは日本を滅ぼすことに等しい。

それは天皇制と同じなのだ。女系天皇は認められない。なぜなら万世一系が途絶えるからだ。なぜ万世一系を途絶えさせてはならないのか。それがこれまで存続してきたから、すなわち過去と現在の天皇制そのものだからだ。万世一系に疑念を呈すれば早晩、天皇制そのものが滅びる。善し悪しは措いて、天皇制を基盤とした国家の自己同一性が喪われるのである。

天皇制に寄り添ってきたのは、外形的には和歌であった。同誌には今回、俵万智がエッセイを寄せている。和歌に口語の風を吹かせ、今は本土を離れて南の島に暮らす俵万智氏の視線はどこか制度を外から眺めているようでもある。純文学のルーツは大陸からもたらされた物語構造ではなく、自身のあり様から世界観を構築する随筆のエッセイズムであったのだが。

長岡しおり

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■

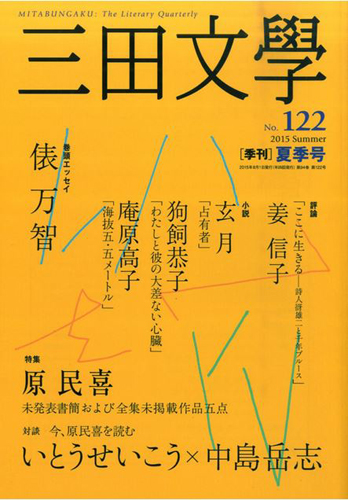

![三田文学 2015年 08 月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51n0-py7hZL._SX250_.jpg)

![三田文学 2015年 05 月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51RiQU2bCbL._SX250_.jpg)