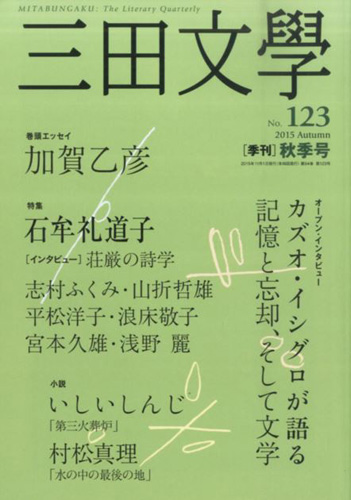

なかなか不思議な光景である。石牟礼道子の特集とカズオ・イシグロのインタビューのタイトルがほぼ同格な感じで並んでいる。石牟礼道子の方がちーっと大きいか。それも字数の調整のせいのようにも見える。ってゆうか微妙である。微妙な、中途半端な差異があるような、ないような活字組だ。

一口に言えば素人っぽいのだが、この素人っぽさは例によって色々なことを考えさせる。素人っぽく映るのは、何と比較してかと言えば、まあ一般の商業誌だろう。商業誌の見出しの活字のそれとの違いは、何やら確信ありげだ、ということに尽きる。大きいなら大きい活字なりに、小さいなら小さい活字なりに、そうである理由を知悉していると言わんばかりだ。

つまりそれは言うまでもなく、編集方針というものがあるのだ、というアピールを活字組のメリハリで示しているわけである。裏を返せば、そこにメリハリがないということは、主張すべきものや貫くべき方針がないのだろう、ということになる。ないということに開き直りもせず、なんとなく迷っている。何をどう評価するか、物差しを持たない様子で。

もちろん、そんな編集方針だの物差しだのというのは、一皮剥けばそうたいしたものではない。三田文學は、そんなことを意味ありげにアピールするということへのパロディのようでもある。どうやらそういう読み方が一番面白いし、そうならそれが正解ということだろう。

石牟礼道子の特集はズドンと人を落とし込むわけで、それとカズオ・イシグロのアカデミーから生まれる文学、といった話とはまったく様相が異なる。様相が異なるものも同居しているのが雑誌というものだが、それにしたって同居のさせ方というものがある。妻妾みたいに並んでいると、どちらに肩入れしてもなんとなく片手落ちのような、落ち着かない気分になる。

こういうことが起きるのも、ひとつには季刊だということがあるだろう。ジャーナリスティックに振る舞おうとするとき、季刊というのは非常にペースを乱す。季刊誌というのはそもそも雑誌の形態をした書物か、もしくは同人誌に相応しい。世界が動いていることを示すには端から向かない。

一ヶ月単位で切り替わりながら、その度に真摯な身振りを示す方がもっともらしい、というのがジャーナリスティックというものか。同じ誌面で右と左にそれぞれ感心して頷いているところを露わにされるよりは、確かにその時々の状況的な身振りにも映り、軽やかにも思われよう。

しかし時間軸をずらそうと、していることは変わらないはずだ。ジャーナリズムのあり様の外形をなぜか忠実になぞろうとする昨今の三田文学によって、文芸ジャーナリズムの姿がパロディ的に浮き彫りになるというのは、奇妙でなおかつ興味深い。興味深いのは三田文学がなぜこれほど忠実なのかではなくて、忠義を尽くされる文壇と文芸ジャーナリズムの輪郭の方だが。

池田浩

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■

![三田文学 2015年 11 月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/513J4wIbiZL._SX250_.jpg)

![三田文学 2015年 08 月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51n0-py7hZL._SX250_.jpg)