「世界文学」という概念らしきものが、文芸誌でちらほら見かける。それはまあ、いわばトレンドがない、と言っているようなものだ。何もないから包括して、「世界」とでも言わざるを得ない。かくも見事に文芸ジャーナルは思想的に凪の状態にある。が、それを認めようとしないのが、「世界文学」といった言葉に表れている。じたばたするのは決して悪いことではないが。

敗戦間近であった日本で、大本営発表に悪あがきの、さらには断末魔の気配を読んだのは一握りの事情通、知識階級だけだったろう。「世界文学」という言葉には、大本営発表のような空虚さがあるが、現在の救いは、どうやら誰もそれを信じていないようだ、ということだ。何もすることのなくなった文芸誌がいかに特集を組んでも、読者が反応している気配がない。

それは現代の健康なのだ、と思える。今の状況は情報爆発であり、それはカンブリア紀の生物の爆発に匹敵するかもしれない。すなわちヒトは爆発的に知的になっているのだ、とも考えられる。少なくとも「世界文学」なんて言葉をしらじらしく感じる程度には。

それはしかし「世界文学」という概念がインチキだ、というのではない。むしろそれは正しい。ただ、その正しさに思想がない。現在の状況から、そうならざるを得ないという現象をなぞっているに過ぎない。本来は文学が社会の状況、文学の状況を名付けるとき、何らかのスタンスが示されるものだが、それがない。

それは文学のジャーナリズム、すなわち文芸誌と呼ばれる媒体が陥っている手詰まり感がいかに根深いか、ということの証左ということだろう。針小棒大に状況を盛り上げるのがジャーナリズムの常であるが、1+1=2 以前の公理に近い自明の事柄を状況として述べる、というのは前代未聞ではないか。それはジャーナリズムとしてはほとんど自己否定に繋がる。

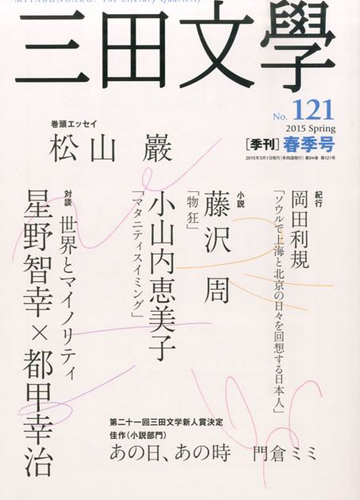

この世界文学的な切り口が、たとえばそれから最も遠いカルチャーである三田文学の誌上でちらほら見られると、あたかも病いを切り開いた傷口のようだ。ドメスティックを旨とする三田文学が、だからこそむしろ文芸誌の「形式」を頑なに踏襲しようとする。そもそもそれは伝統的な三田文学には見られない光景なのだが、三田をしてこのようにさせているものは、もちろん三田だけの問題ではない。

三田だけの問題ではなく、それもリーマンショックの創傷だけでもあるまい。三田はまだ、文芸誌の形式というなぞるものがあるぶん、幸せなのかもしれない。そこでつい、なぞってしまった世界文学なるアトモスフィアを目次に加えること、それは奇妙な現在を示唆する。

奇妙なのは、それがちっとも奇妙ではないということだ。いくつかの海外トピックが挟まれることは、文学のシーンでなくても普通のことだろう。しかしそれによって、三田のドメスティックが伝統的なものでも文学的なものでもなく、単なる普通の現代の偏差ー誰もが、海外をも含めた自分の庭で満足しているーを際立たせているのだ。

池田浩

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■

![三田文学 2015年 02 月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51EIdtg5rVL._SX245_.jpg)

![三田文学 2015年 05 月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51RiQU2bCbL._SX245_.jpg)