フェスティバル / トーキョー12公募作品

集団:歩行訓練『不変の価値』(鑑賞日:11月24日夜の部)

於 池袋シアターグリーン BASE THEATER

構成・演出 谷竜一

出演 人見彰、高橋勇作(突撃?!喜劇病棟)、斉藤寛貴(劇団シバイヌ)、石下未和

舞台監督 眞鍋智裕(劇団シバイヌ)

音楽・システムデザイン 石井通人(buffer Renaiss)

照明 別府僚太(突撃?!喜劇病棟)、福岡嗣与(万能グローブ ガラパゴスダイナモス)

宣伝美術 松見真之介(Morishworks)

制作 橋本奈々美

制作補助 細川ゆかり、伊藤智子

協力 フェスティバル/トーキョー

本作をカテゴライズするならば実験演劇の部類に入る。しかし本作は実験的演劇よりも、演劇を実験するという意味で実験演劇である。そこでは演劇は、物語られる内容としてではなく、演劇と認められている一連の技芸/工作——シンボリックというよりマテリアルな<演劇行為>として検分され、実演される。ひと月にわたるF / T12の最後週にこのような作品を置いたということには、主催者の批評的意図が込められているようにみえる。以前、F / T12 の意義は「ことばの彼方へ」というテーマのもと、舞台芸術によって「語られた言葉」の検証をする場にあると書いたが、言い換えればそれは舞台芸術表象の可能性を問い直すということだ。それに対して、本作、および本作を公募作品として採用した主催者意図は冷ややかに表象の以前、その方法の根本を問い直す。そうした意味で、異質の作品であっただろう。

11月24日の夜の部は、F / T12公演の千秋楽で、これは他の回と比べて幸福な回だったと聞く。本作の仕上がりは観客に大きく依存する。まずはその構造を省察する。(過去の公演の一部と本公演24日昼の部の全編を録画した動画が公式サイトで公開されているので、お時間のあるときに是非ご覧ください。また、本公演の劇評もまとめられているので、併読していただくことをお勧めします)

入場すると、舞台奥の壁に資本論の一説が投影されている。

商品は、自分自身で市場に行くことができず、また自分自身で交換されることもできない。したがって、われわれはその番人を、すなわち、商品所有者をさがさなければならない。商品は物であって、したがって人間にたいして無抵抗である。もし商品が従順でないようなばあいには、人間は暴力を用いることができる。

(『資本論(一)』マルクス・エンゲルス編/向坂逸郎訳, 岩波文庫, 1969, p.152)

石下未和の前口上で上演がはじまる。舞台中央には人見彰が一人。手にカップを持っている。石下が500円硬貨をカップに投じると、この<俳優>は途端にやる気を出す。その後、本公演実現のために計上した諸々の費用明細がまくしたてられ、本日のパフォーマンスの<観覧料>として観客に500円硬貨が返金される。この500円は入場料収益から費用を差し引いた残額を、観客数で割った金額となる。入場料の一部返金だ。それによって観客は演劇を注文することができる。注文をしない観客は、500円硬貨を握りしめたまま帰ってもいいし、劇中でも宣伝される物販に充ててもいい。

©石井飛鳥(虚飾集団廻天百眼)

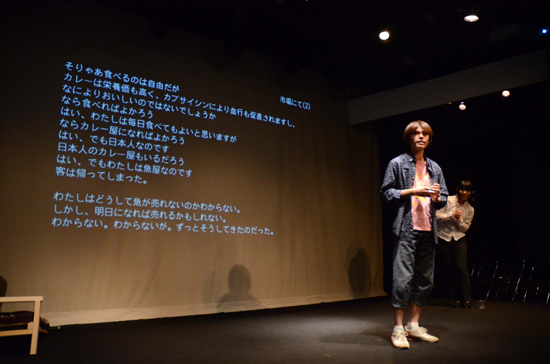

演劇を注文するというのは、具体的には、演出をつけるということだ。プロジェクションは壁二面を用いて行われる。下手の一面には魚屋が客と会話する一幕のテクストが投影され、正面の一面では演出内容が即座にタイプされ、投影される。<俳優>は下手面のテクストを正面の演出テクストに従って発話する。演出を募集に観客から手が挙がると、500円硬貨を集金して演出テクストを投影、それらが二三集まったら、集金された硬貨を<俳優>のカップに投じて演技開始、というのを何度か繰り返す。筆者が観覧した回では、はじめ消極的だった観客の注文も、次第に内容が凝っていって、似合っていない茶髪を気にしながらとか、でもやっぱり似合ってると思い直してとか、注文の上に注文が重なり、演出が複雑になっていった。演出テクストが溜まっていくと、一人ですべての演出をこなすことが困難になる。すると本家の<演出>が口を出して方法を見直したり、また他の<俳優>が自分にやらせてくれとしゃしゃり出てきたり、じゃあ値下げします、といったふうに舞台がダイナミックに動き出す。上演に手を加えたり参加する際には<演出>や<俳優>も同じく500円を支払う。上演時間のほぼ半ば頃までこのやりとりを繰り返すのが本作の前半部だ。

500円の観覧料と残りのチケット代の差異は、返金によって明確に区別される。<チケット=入場券>の基本に立ち戻れば、残りのチケット代が<場>の設えのための費用と等価であることは筋が通っている。500円は観覧料と称されているが、これは観客が観たいものに料金を払うべきとする理念に基づき、観客に観たいものを注文させるときの参加料として支払われる料金だ。観客は観たいものを観るために好きな演出を付けられる。が、しかし、それによって<俳優>を好きにできるというわけではない。500円で購入したのは俳優の身体のパフォーマンスであり、パフォーマンスする身体ではないのだ。そしてパフォーマンスは、Aの信号にaの動きがプログラミングされた機械人形のようなメカニズムによって生成するものでもない。

500円硬貨は、観客から俳優へと手渡される間に、もう一つの演劇的貨幣<テクスト>に変態する。観客のつけた演出は舞台正面の壁に投影され、演出テクストとして俳優に受容されて、受肉化される。その結果、観客の意図がほんのわずかの過不足もなくパフォーマンスに反映されるとは限らない。むしろ、この「意図」による個人的な囲い込みを離れて、観客の<発話テクスト>(そもそも「意図」を担保していないテクスト)と俳優の受容過程を経た<コン(共有)=テクスト>が現れることとなる。

それは観客には身近な現象である。我々が演劇を受容するときには<自前のテクスト>を持ち込んでいる。<俳優>の一つの仕草、ひとつの言葉を受容するために、我々は「経験」や「雑念」や「期待」や「母語」などのすでに持ち合わせる<テクスト>と、今まさに視聴覚野が捉えた<それ>を照らし合わせ、擦り合せる。舞台に現前する<発話テクスト>はつねにこうした<自前のテクスト>との擦り合わせを経て受容される。本作で可視化されているのは、そのような演劇的貨幣の流通である。普通の演劇、つまり返金の無い先払い制の演劇でも、観客は各人チケット代を両替した<テクスト>を握りしめ、想像的に上演へと介入する。

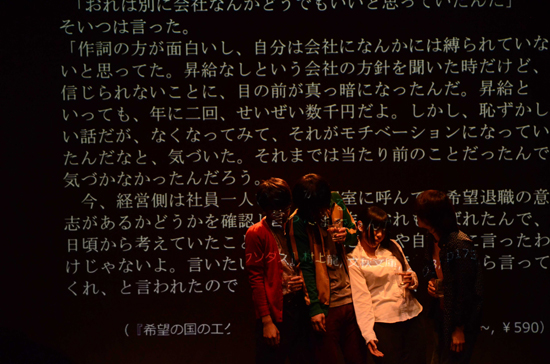

『不変の価値』の後半は、前半で可視化した現象が演劇の<場>に常に生起していることへと視点を移し、観客を舞台裏へと誘う。演劇的貨幣流通の検証が、観客−俳優間を一旦離れて、俳優−俳優間における流通へとシフトする。はじまりは集団:歩行訓練の役員会議。本作品のコンセプトを再考するといって、<俳優たち>はそれぞれの主張を理屈っぽく語るが、小難しくなってくると石下に500円を渡して簡潔に言い換えてもらう。前半と後半をつなぐ幕間狂言的な場面であるが、このような言い換え、あるいは<テクスト>の約分のような作業が後半の劇を進行させることをわかりやすく提示する場面でもある。そして「サンプルを提示する」ために、再び魚屋のテクストから上演が始まる。

高橋 あいも変わらず私は立っている(…)

人見 これは私が想像した、ある魚屋の風景なわけだ。言うまでもなくここには魚屋はない。魚もない。だが例えば、客が一人訪れる、ということはある。

ここで人見は斉藤に金を支払う。斉藤は訪れる客を演じる。<俳優>は、人手が必要なら手持ちの500円を支払って他の<俳優>にも仕事を与えられる(そのための金なら前半部でもう十分に稼いでいる)。この500円硬貨も演劇的貨幣の変態したものといえる。仕事を与える<俳優>は硬貨の支払いによって<演出テクスト>を発話する。そして擦り合わせを経た<コン=テクスト>として舞台上に共有されることになる。

©石井飛鳥(虚飾集団廻天百眼)

舞台上とは貨幣<テクスト>の流通が許される演劇空間だ。事前に用意された戯曲が演劇空間を規定するわけではない。貨幣が貨幣として価値を認められ<取引>される空間がすなわち演劇空間なのであり、<取引>とは<演劇行為>である。すると、前半の観客による<テクスト>の取り扱いもまた<演劇行為>であったことが自明となる。それが観客にとって具体的な<テクスト>の発話を伴う想像的な介入であったのと同じく、<俳優>もまた身体表象を伴って想像的に介入している。そのときには、一人の客が、存在しない魚屋に、存在しない魚を見に訪れるということが起こる。 ——しかし、後半部の<テクスト>は、観客/俳優の<演劇行為>に挑戦するように、とめどなく散開する。ジャンルも文体もばらばらな著書・台本などから引用された文章・台詞で構成されているそれらは、あまりに唐突に出典の<文脈=コンテクスト>から引きはがされ、パッチワークのように上演の空白を埋めていくため、<筋>を欠いている。ときに複数の<俳優>によって同時多声的に発話されたりもする。 プロジェクションは壁二面を用いて複数の<テクスト>を同時投影する。

©石井飛鳥(虚飾集団廻天百眼)

そのような<テクスト群>のランダムな生滅を前にしても、<コン=テクスト>は<発話されたテクスト>を捉えると<同時に>構築され、<想像的介入>がその構築物を補足する。俳優間の流通について言うならば<発話されたテクスト>は舞台上の出来事のみならず、稽古ならびに上演台本において<事前に発話されているテクスト>も含まれるだろう。俳優が発話するなら、そこに<テクスト>は発見されるのだ。同時に観客は、俳優間の<コン=テクスト>を、あるいは俳優が一人であっても俳優ー台本間に構築された<コン=テクスト>を発見する。するやいなや、観客ー俳優間の<コン=テクスト>も構築される。これもまた自明だ。これが自明であるために、我々はプロジェクションのために用意されていたテクストと俳優が発話したテクストが異なったとしても、それがパロディであることも受容できるのだ。

私はこれを未解決のままひきのばしたりするまい。問題は愛ではなかったのだ。不滅だったのである。

(「愛」の部分は「カネ」と発話される)

こうして『不変の価値』は<演劇行為>なる現象を検分してみせたが、その方法によって新たに未解決の問題が提出されている。演劇的貨幣はなぜ金と両替可能なのか。この問題を『不変の価値』では次のように言い換える。

人見 ちょっと難しくなってきちゃったので、少し説明します。

『不変の価値』は何故終わらせられないか、についての話です。

「『不変の価値』は何故終わらせられないか」という問題提起は「演劇は何故終わらせられるのか」という再検討を要請する。それは畢竟、我々は何故<演劇行為>を止めるのか、という自問でもある。<演劇行為>が止むとすれば、演劇的貨幣<テクスト>が残らず消尽したときだろう。観客側には、その消尽は明白に見える。<俳優>が観客に向き直って深々と頭を下げると、観客はもう<発話されるテクスト>が残っていないのを了解する。<俳優>なら台本に用意された<テクスト>がすべて発話された<演劇行為>の終わりがあらかじめわかっている。それは『不変の価値』でも同じだろう。では本作の終わりはどうなっているのかといえば、

「終わらせろ

(そして、普遍のものへ還れ)」

と指示<ディレクション>が(投影されて)与えられ、

不変の価値、の、終わり、 つづく

と最後の<テクスト>が発話される(「つづく」は上演台本には表記されていない<発話テクスト>)。「『不変の価値』は何故終わらせられないか」とは、本作の<テクスト>が未だ尽きないことを告白しているわけだ。しかしそれでも上演は終わる。我々の<演劇行為>は、少なくとも、一時停止を余儀なくされる。この一時停止の状態は「普遍」とされている。一時停止の常態は我々の常態なのだという。

©石井飛鳥(虚飾集団廻天百眼)

何故<テクスト>は尽きないのか。本作は劇が進むにつれて、<テクスト>が生成される現場を観客に想起させる。たとえば、聞き屋のエピソ—ド、善意のエピソード、日記などで構成された<テクスト>がそうだ。これらは彼らの生活と体験から生成されたものだろう。生活が<テクスト>を生み、<演劇行為>を将来にもたらす。

では何故<テクスト>は上演において尽きるのか。ここには<テクスト>の両替手段<金>が密接に関わっている。本作の<テクスト>の半分以上を構成する<引用テクスト>には丁寧に価格が付記されている。構成・演出の谷に対して、かつてそれらが購入すべき<商品>だったことをわざわざ明示するのは、<テクスト>の購入に限界があることを暗示する点で意義がある。購入した<テクスト>は読むことができる。つまり<コン=テクスト>構築。それは意味の転倒を目論む数々の引用の条件でもある。唐突な<コンテクスト>からの引きはがし=暴力を振るうために、引用者は引用する<テクスト>と新たに手を組むのだ。

夫 おれたちは、これで、うまく言ってる方ぢゃあないかな。

妻 もう少しつていふ処ね。

(岸田國士『紙風船』,『紙風船/驟雨/屋上庭園ほか』所収, ハヤカワ演劇文庫, p68~ ¥1200)

クレーシチ じゃあなにをすりゃいいんだい?

ペーペル なんにもしねえのよ……

(ゴーリキー/中村白葉訳『どん底』, 岩波文庫, 1936, p.30, ¥500)

艾揚 ねえ、どうしてあなたは人に尽くそうとしないの?

程卓 じゃ、どうして君こそ尽くそうとはしないんだい?

艾揚 ずっと尽くしてきたわ。今日も待ち続けていたし。

(喩英軍/中村文訳『www.com』, 『中国現代戯曲集4』所収, 晩成書房, p.156, 2001, ¥2,000+税)

それが、その女の子の毎日の生活だった。

(西原理恵子『この世でいちばん大事な「カネ」の話』, 理論社, 2008, p.209 ¥1300)

ただしその物質的限界を金が媒介して線引きする。<テクスト>が販売されている以上、引用者はその価格を受け入れなければ購入できない。金は財布にあるだけしかない。通常それは労働から引き出されたものだ。そして劇団の労働には<演劇行為>が含まれる。

金無くしては生活できない=労働無くしては生活できない=演劇無くしては生活できない。等価の概念を代入し続ければ、生活するために演劇をする演劇人の姿が現れる。演劇をしたぶんだけ生活ができるのだとすれば(それを劇団の本分とするならば)、生活から生成される<テクスト>もまた演劇から発生するものとなる。そして<テクスト>は将来の<演劇行為>を担保してもいる。生活無くしては演劇できない。この還流はもはや入り口も出口も失っている。はっきりしているのは、これが金の流れであるということだけだ。そして観客もまた、同じ還流を生きている。金無くしては観劇できない=労働無くしては・・・。現に『不変の価値』の観客は、チケット代を支払っているのである。

このチケット代が、我々の<演劇行為>に一時停止の境界線を引く。金には量があり、支払ったチケットの価格には、同じ支払いによって購入できる等価格の商品が様々ある。価格を設定する基底は相場と呼ばれる。演劇なる<商品>にも相場は存在する。チケット代によって演劇のボリュームがある程度想定されるように。我々は演劇の価格、言い換えれば<テクスト>の量的限界を受容するとともに、その相場を受容している。我々は相場をもって<コン=テクスト>を維持しえない限界を画定している。

<テクスト>はどうして金に両替可能なのか。前半部で行われた<演劇行為>の検分が再び問い直される。観客と<俳優>が互いの<テクスト>を擦り合せて<コン=テクスト>を構築するというのは、すなわち相場の調節だ。相場を逸脱した<商品>は健全な流通に乗れない。<取引>が滞ってしまう。<テクスト>は、演劇的貨幣は、そして現実の金は流通しなければならない。そのための相場の調節に疑義を差し挟む者は、観客にも、<俳優>にもいない。我々はみな演劇のじゃらじゃらと回る還流の中にいる。それを我々は了解し、協同で維持している(その最も明確な形が劇場である)。

『不変の価値』がF / T12の前半部ではなく最後部を飾る作品群の中に位置づけられていることの意義は演劇的相場を再現した点にある。演劇を構成する<演劇行為>がすでに相場調節されているということ。我々が現実に直面する生活(とりわけ3月11日以降の生活)が生成する演劇の<ことば>は、生活するための演劇の<テクスト>へと変態しているということ。 F / T12他作品はその<テクスト>の流通過程を再検討されねばならないだろう。その流通を許す我々の共有概念まで。問題はカネではなかったのだ。<コンベンション>だったのである。

※ 引用テクストは上演台本『不変の価値 ver.2.1』(500円)から抜粋

星隆弘

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■