古唐津酒盃、徳利、皿 (著者蔵)

古唐津は好きでちょこちょこ集めているが、書くとなるとどうも筆が進まない。以前この連載で、日本人にとって最高の焼物は〝作為が感じられない作為ある焼物〟であると書いた。古唐津はその最高峰だと言っていいだろう。しかし図版で見ている限り、古唐津は茶色っぽくて小汚い、古い陶器にしか見えないだろう。形や色や模様が美しく洗練された焼物ならともかく、無骨で田舎臭い古唐津が、時には千万、億単位で取り引きされることがあると聞けば、多くの人は驚き呆れるのではないかと思う。

実は骨董を買い始めた頃、僕もそう思っていた。ただ実際に入手して使ってみると、古唐津は実に魅力的な焼物なのである。伊万里などの磁器は、使ってもその表情が変わることがない。しかし古唐津はお茶やお酒などの液体を入れると雰囲気が大きく変わる。劇的に変化するわけではないが、使い続けると少しずつ釉薬の色なども変化してくるのである。そういった変化はどんな陶器でも見ることができるが、江戸初期くらいまでに作られた古陶で茶碗や盃、徳利、皿などの日用品として使える物は古唐津しかないのである。古唐津は李朝と並んで、実際に日常的に使うことができる魅力ある陶器である。

しかしそんなことを書いていると、「この形がたまらない」、「釉薬の景色が素晴らしいねぇ」といった、ごくごくありふれた骨董談義になってしまう。骨董好き同士でそういった会話をするのは楽しいのだが、人様に読んでいただくほどの話ではあるまい。そこで今回は、古唐津の中で最もポピュラーな作品の特徴について書いてみたいと思う。平たく言えば簡単な真贋の見分け方である。古唐津好きを悩ませるのはなんと言っても市場にごっちゃりとある贋作である。〝骨董を読む〟と言ってもそのフェーズは色々である。まず真贋を見分けられなければ、その文化的背景について書いても説得力は生まれない。

古唐津酒盃、徳利、皿 (著者蔵)

古唐津では人気の盃と徳利、それに皿を組み合わせてみた。桃山時代末に開窯した古唐津は、江戸初期の元和・寛永頃まで盛んに作られ続けた。陶器を焼くためには良質の陶土と大量の薪が必要で、土と薪が尽きると窯場は山の中を転々と移動してゆく。そのため古唐津の窯址は、現在わかっているだけでも百数十箇所が知られている。今回図版掲載した三点は、古唐津の中でも最初期の方の窯で焼かれた作品である。

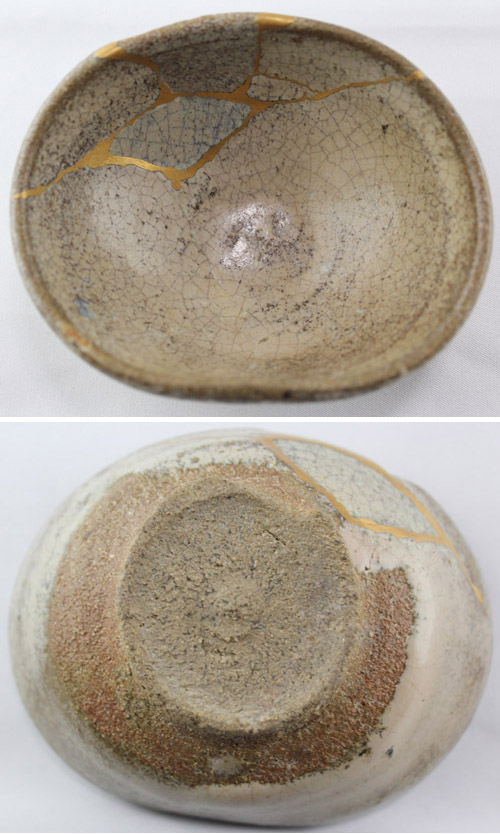

斑唐津酒盃(銘・たらこ口 岸岳帆柱または皿屋窯)

口径九・七×高さ三・八センチ(いずれも最大値)

同 見込と高台

この酒盃は岸岳帆柱窯(または皿屋窯)で焼かれた斑唐津と呼ばれる作品である。灰釉が白く斑に発色しているのでそういう呼び名がある。少しメタリックな感じの白に発色した斑唐津は帆柱・皿屋窯で焼かれた作品にしかない。また釉薬に細かいヒビ(貫入と言う)が入っている。意図してそうなったと言うより、土と釉薬の組合わせの妙だろう。高台を見ればわかるように、砂が多くザラザラとした土である。帆柱・皿屋の陶土は決して良質ではないわけで、それが釉薬に貫入を生じさせ、ムラのある斑の発色となったのである。

この斑唐津、古唐津の中では超人気で、特に筒盃ともなると垂涎の的である。その分贋作が多いわけだが、斑唐津の真贋は比較的見分けやすいと思う。贋作の斑唐津の貫入は概して大きい。つまり釉薬全体に細かい氷裂文状の貫入が拡がっていない斑唐津は要注意だと言うことになる。桃山の斑唐津を写そうと思っても、帆柱・皿屋窯本来の土と釉薬の組合わせを再現するのは難しいのである。

また伝世の斑唐津は存在しないと言っていいので、本来の土の雰囲気がわからなくなるほど高台(底の部分)の色などが変わっている(骨董業界では味が付くと言う)作品は、ほぼ贋作だと判断していいだろう。新しい陶器を紅茶などで煮詰めて色を付け、土味をごまかすことがしばしば行われているのである。古唐津は高温で焼き締められており、そう簡単に味など付かない。斑唐津は帆柱・皿屋窯でしか焼かれておらず(時代が下った高取窯などの斑唐津は明らかに土が違う)、陶土の雰囲気はほぼ一定だから、陶片を一つ入手しておくとうんと真贋を判断しやすくなる。

飴釉船徳利(銘・酒守 藤の川内窯)

底径十一・九×高さ二十一センチ(いずれも最大値)

同 胴部と底部

朝鮮唐津を焼いた藤の川内窯(藤の川内系の牟田の原窯の可能性もある)の船徳利である。これは大きな船徳利なので廉価だが、高さ十五、六センチの酒器にぴったりのサイズの朝鮮唐津徳利になると、多少の傷があっても数百万円の値段が付くことも珍しくない。朝鮮唐津徳利もまた骨董好きの酒徒垂涎の作品である。斑唐津に負けず劣らず贋作は多いが、藤の川内系の徳利の作り方はほぼ一定している。

古唐津窯は、豊臣秀吉による文禄・慶長の役後に日本軍が連れ帰った朝鮮人陶工によって開窯されたので、朝鮮独自の技法が使われている。その代表が蹴轆轤(手で轆轤を回すのではなく、轆轤の軸棒の下に取り付けた羽状の板を足で蹴って轆轤を回す技法)と叩き成形である。日本人や中国人の陶工は壺や徳利(袋物と言う)を作る時は、轆轤の上で陶土を回して形を整えるが、朝鮮人陶工は土の塊を篦状の板で叩いて伸ばし、袋物を作るのである。轆轤を使った方が作業が早いし量産もできると思うのだが、藤の川内系の初期唐津では、かなり小さな壺や徳利でも叩き成形で作っている。写真掲載した飴釉船徳利も、中を覗くとはっきり叩き目が見える。つまり轆轤を使った藤の川内(朝鮮唐津)系の袋物は贋作の可能性が高いことになる。

朝鮮唐津陶片(藤の川内窯) 表面と内側

縦十一・一×横九・八×高さ三・七センチ(いずれも最大値)

これは以前「第005回 古館九一翁の古唐津」でも掲載した、朝鮮唐津の胴から首の部分にかけての陶片である。内側を見ると胴の部分に叩き目が残っているのがわかるだろう。また胴と首から上の部分を繋いである。肩の部分が盛り上がっている朝鮮唐津が多いのは、胴と首部分を別々に作って繋いでいるからである。

なお朝鮮唐津は狭義には、上の部分が白釉で、胴から下には飴釉か黒釉が掛けられ、その合わせ目が微妙に青く発色している焼き物を指す。茶碗や水指には遺例があるが、なぜか首から上が黒釉で、胴から下部分が白釉の朝鮮唐津徳利はほとんど存在しない。ただ朝鮮唐津は後世の命名である。技法的に言えば、朝鮮唐津は叩き成形で釉薬の二度掛け作品ということになる。僕が所有している飴釉船徳利も釉薬が二度掛けられている。これが白と飴釉ならいわゆる朝鮮唐津に近くなるわけだ。

この釉薬の二度掛け技法も、唐津窯初期の飯胴甕や藤の川内窯の作品などにしか見られない特徴である。初期の唐津窯では、プリミティブに釉薬を二度掛けることで仕上がりに変化を付けようとしていたのである。時代が下がると釉薬を一度かけた陶体の上から鉄釉で絵を描くのが一般的になる。いわゆる絵唐津である。絵唐津が盛んに作られたのは江戸初期だが、この頃になると生活雑器の碗や皿も大量に作られるようになった。ほとんどが釉薬一度掛けの作品である。ザブッと釉薬を掛けて焼く大量生産が始まったのである。

絵唐津皿(阿房谷窯)

口径十四・九×高さ四・八センチ(いずれも最大値)

同 見込と高台

最後は絵唐津の皿である。骨董は口を利いてくれないので推測するしかないが、藤の川内窯にほど近い阿房谷窯の作品だと思う。絵唐津を沢山焼いた窯だが、絵唐津窯としては初期の方で、この窯の作品にはなんとも言えない稚拙な模様が多い。また鉄分が少ない陶土なので、高台の土の部分は淡い褐色に発色している。これも呼継作品だが、この程度の絵唐津皿でも、「まあまあだよね」と言うしかないのが古唐津の世界なのである。

こういった説明をすると、骨董は細かいことを気にする、なんと面倒な世界だろうとお感じになる方も多いと思う。しかしわたしたちは心理学や文学評論などでも、実は同じような作業をしているのである。何かを本当に理解しようとする時は、現在まで積み上げられてきた共通理解項目を使って問題を整理・分析してみるほかない。骨董の場合、その共通理解がそれぞれの物固有の特徴(骨董の世界では〝約束〟と呼ばれる)なのである。まずここまでは信頼できるといった、基本的な決まり事を把握しなければ骨董の真贋は見分けられない。

そうは言っても骨董好きも様々である。僕が見ている限り、骨董屋で物を見せられて、短時間で手放してしまうような骨董好きはいつまで経っても目が進まない(真贋さえ正確に見分けられない)。その逆に陶片一つと図録一冊あれば、一日中でもそれを眺めていられる骨董好きはすぐに目が上達する。骨董はよほどの幸運が舞い込まない限り、お金がなければ優品を買えない世界だが、そういう人はなんやかんや言って面白い骨董を見つけ出してくるのである。どの世界でもそうだが、好きこそものの上手なれというのは本当である。

以前、ある美術批評家の方が、初めて古唐津を買った時のことを書いたエセーを読んだことがある。家の近所の骨董屋で雰囲気のいい古唐津盃を見つけ、その場でお金を払い、早速持ち帰って晩酌に使ってみたという内容だった。大変申し訳ないが、その時お買いになった盃の写真を見なくても贋作だとわかってしまう文章である。沖縄返還直後に沖縄のお墓から出た古唐津なので、安くお譲りできますと骨董屋に言われて買ったといった類の文章も同様である。なぜ文章を読んだだけで贋作だとわかるのかは、本当に骨董がお好きな方には説明するまでもないだろう。

鶴山裕司

(図版撮影・タナカ ユキヒロ)

■鶴山裕司詩集『国書』■

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■