太田垣蓮月作信楽焼水指 (著者蔵)

大田垣蓮月が、維新の混乱期にあって女ながら日本のゆくべき道を極めてあやまらなかったことは、自ずから皇国護持の精神を発揮したものといってよい。

しかも、内に滔々たる勤皇の大志に燃えながら、その行いは極めて女らしく、名利を求めず、富貴を望まず、自詠の歌を書き、陶器を焼いて生活の資に充(あ)て、他に齎(もたら)すところ厚く、自らは乏しくつつましく暮し、謙虚さは失わなかった姿こそ、まことに日本女性の鑑(かがみ)であり、私達にこの厳しい時局下ゆくべき道を示してくれているように思える。

尼は当時京都に集まる勤皇の志士から慈母のごとく慕われたが、自らは聊(いささか)も表立つことはなく、あくまで女らしい床しさに終始した。あの毅然たる中に持ちつづけた女らしい床しさこそ、私達が学ばなければならないものである。

(『大田垣蓮月尼のこと』上村松園 昭和二十年[一九四五年])

蓮月はそうとうな美人だったようだ。出家した時はまだ三十三歳で、長い髪を肩までの長さに切り揃える薙下(なぎさ)げ姿だった。そのため言い寄る男が絶えなかったらしい。蓮月はそれに応じず、亡き養父を始めとする近親者のために祈る仏門生活を続けた。自作陶器が思いがけず人気が出たので生活には余裕があった。しかし蓮月はその多くを社会に還元した。嘉永三年(一八五〇年)に近畿西国大飢饉が起こった際には、奉行所を通じて三十両を喜捨している。文久二年(六二年)頃には自分の金で丸太町橋を架けている。蓮月は「かねはうちにのこらぬがよろしく、入るだけ出るのがめでたきにて御ざ候」(富岡鉄斎宛手紙)と書いている。

美人で清貧な尼僧・蓮月の人生には尾ひれが付き、明治から戦後にかけて、様々な〝蓮月物語〟が書かれた。貞女の鑑であり、烈女にされることもあった。フィクショナルな美談である。上村松園の『大田垣蓮月尼のこと』はだいぶ時代が下がった昭和二十年(一九四五年)に書かれた文章で、当時の〝時局〟の影響を強く受けている。しかし松園が蓮月に強い親近感を覚えていたのは確かだろう。松園も蓮月に劣らず芯の強い女性だったが、「毅然たる中に持ちつづけた女らしい床しさ」を保ち続けた芸術家だった。

松園の文章に、現在にまで続く男尊女卑思想(現代的に言うと男女不平等社会)を読み解くのは簡単である。それを自覚した時、近代的自我意識は戦えと教える。松園も確かにそれと戦った。彼女の代表作の一つ『序の舞』は縦二三三センチ、横一四一・三センチの大作である。女に大作は描けないという言葉を耳にして『序の舞』を作った。しかし松園の闘いはあくまで芸術家のそれである。

男女という性別に限らず、世の中は不条理で満ちている。ただそれとの戦い方は様々だ。真正面から戦いを挑む方法もあるし、換骨奪胎させる方途もある。松園は戦ったが芸術家の分を越えなかった。近代的自我意識のかけらもない蓮月は、粛々と当時の女性の地位を受け入れた。しかし蓮月の歌や陶器には優れた作家の自我意識が表現されている。江戸以前の日本社会で現代まで名前が知れている女性芸術家はほんの数人しかいない。蓮月はその一人であり、ほとんど無心の制作姿勢がかえってその自我意識を際立たせたのである。

御文拝見いたし参らせ候。(中略)何事も御自愛あそばし、御機嫌よく御長寿あそばし、世のため人のためになることを、なるべきやうにして、心しづかに、心長く御いであそばし候やうねがひ上参らせ候。(中略)きびしょ(註-蓮月自作の陶器のこと)先日一つさし上、今日二つさし上候。みなみなぶさいくに御ざ候。(中略)ことしはみのりよろしく、よろづのものゝあたひもひくゝなり候よし、ありがたき事に御ざ候。(中略)めでたくかしく。

富岡先生さま 十二月二日 蓮月

蓮月は嘉永三年(一八五〇年)に、親交のあった富岡家の次男・鉄斎(幼名・猷輔[ゆうすけ])を侍童(身の回りの世話をさせる童[わらべ])にした。当時鉄斎は十四歳で蓮月は六十歳である。鉄斎は生まれつきの難聴だが利発な子だった。蓮月は養子に望んだが富岡家の許しが出なかったらしい。

鉄斎は言うまでもなく明治を代表する南画の大画家である。蓮月と鉄斎の共同生活は、鉄斎の父が亡くなるまでの七年間ほどだが、鉄斎は蓮月の陶器作りを手伝った。祈りと制作(創作)に明け暮れる蓮月の生活は、鉄斎に大きな影響を与えただろう。また当時は蓮月の方が有名だった。父亡き後、苦しい世帯を切り盛りする鉄斎のために、蓮月は賛を鉄斎の絵に添えて売りやすくするなど様々な援助を行った。

【参考】藤娘図 富岡鉄斎画 太田垣蓮月賛 慶応年間頃

蓮月と鉄斎の絆は強かった。蓮月は明治八年(一八七五年)に八十五歳で亡くなるが、亡くなる際に多くの人を煩わせたくないので誰にも知らせないでほしい、ただ富岡にだけは死んだと伝えてくれと遺言した。蓮月の墓の文字はもちろん鉄斎筆である。丸みを帯びた細長い石に「太田垣蓮月墓」とだけ書かれている。鉄斎は蓮月にふさわしい墓石を選んで文字を刻んだのである。

引用は明治元年(一八六八年)に蓮月が富岡鉄斎に書いた手紙である。明治元年当時、鉄斎三十二歳、蓮月七十八歳である。蓮月は四十六歳も年下の、かつての侍童であった鉄斎を先生と呼んでいる。鉄斎は「ばあさん」と呼んだ。当時の男尊女卑社会の反映で片付けるのは早計だろう。蓮月は〝先生〟に、「世のため人のためになることを、なるべきやうにして、心しづかに、心長く御いであそばし候やうねがひ上参らせ候」と説教をしている。また鉄斎は蓮月の期待にそむくことなく、儒者兼南画家として精進し続けた。

鉄斎が希代の南画家として広く世に認められるのは、八十歳を超えた大正時代になってからである。鉄斎の遅咲きの才能を見抜いたかのように、蓮月は手紙で「御機嫌よく御長寿あそばし」と書いている。鉄斎は蓮月の〝あなたは先生になるべき人〟という期待に応えたのである。善し悪しは別として、社会と戦うことなく各々の分を守りながら、言いたいことを言い、為したいことを成し遂げる方途は確実にある。なお蓮月には言い寄ってくる男にうんざりして、自分で前歯を折ったという伝承がある。真偽は定かでないが、鉄斎は「蓮月ばあさんならそのくらいのことはしかねない」と述べている。

おしてるや なにはの里に おほしほの みちくるがごと

しらぎぬの はたたてなびけ くはがたの かぶとうちきて

ほたるなす ひばなをちらし やきめぐり くゆしめぐれば

いくちまち つづくいへゐも ときのまに のらとなしつる

いかさまに おもひたがへて かくはしも あらびたりけん

さとびとは おもひもかけず いかづちの おつるがごとく

あらがねの つちにひびけば みにそはぬ たまもこがねも

うちすてて おひをいざなひ おさなごを いだきつおひつ

ただよひて よるひるわかず なきさけぶ こゑはたくもに

うちひびき あはれなりしも みかふつか みよといふよの

ねばかりに いづちいにけん ひくしほの いめとやいはん

うつつとは おもひもあへず よそにきく こころもきえぬ

あさましさ ひとつごころの たがひより すゑの世までの

ことぐさに いひくたされん おぞのわざかも

荒かりししほのゆくへはしらなみの八島のそとにたちやきえけん

(蓮月作『この二月十九日のあしたのこととかや・・・』長歌と反歌)

この長歌と反歌は、天保八年(一八三七年)二月十九日に起こった大塩平八郎の乱の直後に書かれた。大塩の乱の歴史解釈は二つある。一つは幕藩体制の腐敗と疲弊を見抜いた先駆的革命的闘士という見方である。もう一つは無益な戦いを挑んだ現実遊離の理想主義者という考えである。

森鷗外は歴史小説『大塩平八郎』を書いたが、執筆当時社会主義思想がブームになっていたこともあり、「平八郎の思想は未(いま)だ覚醒(かくせい)せざる社会主義である」と書いた。しかし平八郎の思想に共感していたわけではない。小説で描かれた大塩は迷う人である。蜂起が失敗に終わった後に、鷗外は平八郎に「別にこうと極まった事ではない。(中略)己は今暫く世の成行(なりゆき)を見て見ようと思う」と言わせている。鷗外が描く平八郎は、自らの決起の影響と世の行く末を見通せていなかった。鷗外は「平八郎は哲学者である。しかしその良知の哲学からは、頼もしい社会政策も生れず、恐ろしい社会主義も出なかったのである」と書いている。

市井の人であり、大坂の隣の京都で大塩の乱の衝撃を受けとめた蓮月の筆は鷗外よりも手厳しい。「いかさまに おもひたがへ」(どうしてそんな思い違いをしたのか)と批判し、「荒かりししほのゆくへは」「八島のそとにたちやきえけん」――つまり大塩の乱の影響は立ち消えになるだろうと書いている。

確かに大塩の乱から約三十年後に明治維新が起こるが、それは大塩が目指したような暴力革命ではなかった。大政奉還前後に大塩の乱を想起した者は、佐幕側にも勤王側にもいなかっただろう。幕藩体制の疲弊が限界に達していたことを、将軍・慶喜を始め多くの幕府高官が認識していた。混乱は生じたがそれは最少限度の戦いに留まり、かつ内線状態は極めて短期間で終熄したのである。

蓮月はまたペリー来航を知って、「ふりくとも春のあめりかのどかにて世のうるおひにならんとすらん」と詠んだ。遊びの歌と片付けられることが多いが、蓮月の現実感覚は鋭いと思う。ひっそりと暮らす蓮月の回りにも変化の予兆はあった。養子に出した次男・齋治は大塩の乱に連座して捕まった。後に無罪となったが獄中で天然痘を発症して生死の境をさまよった。鉄斎は安政の大獄で官吏から厳しい尋問を受けたが、耳が遠いこともあって難を逃れた。しかし鉄斎の親友だった頼三樹三郎(頼山陽の三男)は捕縛され斬首された。蓮月は世の行く先を見通していたかのようだ。蓮月の歌は優れた知性を持つ市井の人が捉えた幕末史でもある。

太田垣蓮月作信楽焼水指

口径一六・三×高さ十三・三センチ(いずれも最大値)

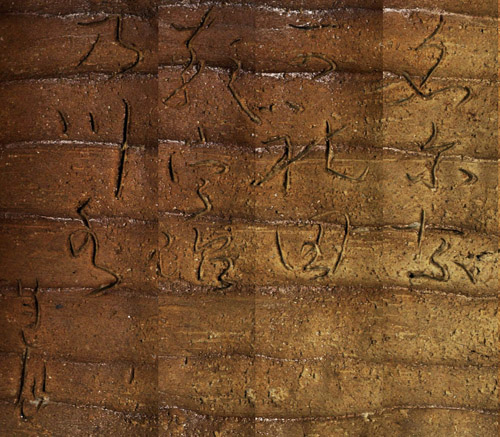

同 蓋部分

同 内部

同 底分

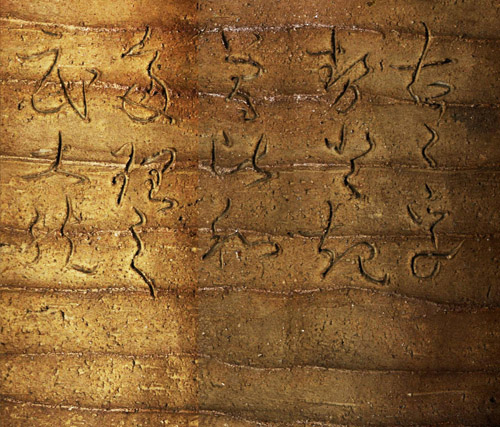

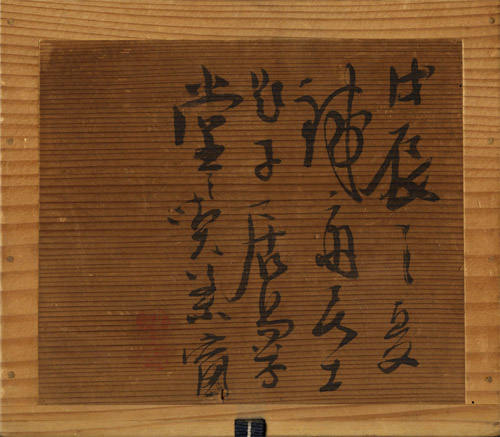

同 胴部分 蓮月釘彫文字

以前から蓮月が好きだったので、彼女について書いていたら長くなってしまった。最後に冒頭で写真掲載した信楽焼水指について簡単に触れておきたい。蓮月には「信楽の里に冬ごもりして」という前詞がある「夜のあらしのつらさの果ては雪と成ておきて榾(註―ほた、炉や竈で焚くための小枝や木切れ)たくしがらきの里」一首がある。正確な年月日はわからないが、五十代後半から六十代前半頃に信楽で冬を越したことがあるようだ。この水指は信楽滞在時に作られたものだと思われる。

最初に見たとき、信楽の陶工が作った水指に蓮月が釘彫で文字を書いた作品かと思ったが、まったく轆轤を使っていないので、すべて蓮月の手びねりの作で良いようだ。水が洩れないように、蓋裏と水指の内側に釉薬を塗っているのも蓮月らしい。細やかな心遣いである。蓮月作品では最も大きな部類だろう。胴に文字が彫られているが仮名ではなく、二十七文字の漢字である。万葉仮名で歌を刻んだのだろうか。蓮月作品ではあまり見たことのない作例である。

日本人は焼物、特に陶器では作為のない作為のある作品を最上とする。蓮月は陶器作りにおいては職人だ。蓋のつまみの精緻な松ぼっくりの形状を見れば、彼女のいわゆる「ぶさいく」な作行きが、ある程度計算されていたものだったことがわかる。胴に付けられたざっくりとした輪刻も同様である。作為だらけなのだがその姿は静かだ。職人は長い時間の修練を経て〝無私〟の境地に達する。たまさかの才気や多少の動乱などに惑わされない水鏡のような心性を養うのだ。蓮月の鋭い時代感覚は、職人のものでもあったと思う。

少し興醒めなことを書くと、蓮月には呆れるほど贋作が多い。流麗な書は真似しにくいが焼物は写しやすかったようだ。贋作は蓮月生前からあったが、ご本人はそれで少しでも人様の生活が潤うならと意に介さなかった。しかし蓮月が亡くなりますますその作品の人気が高まると、京焼の世界に〝蓮月焼〟というジャンルが生まれた。中でも白い釉薬をかけ、胴に蓮月の歌を書いた煎茶碗や徳利、盃などは人気で大量に作られた。たいていは明治出来である。当時は贋作という意識はなく、京都旅行のお土産品の写し物と呼ぶべきかもしれない。蓮月はたいていは陶器の表面に釘彫で歌を刻んだが、写し物の蓮月焼のほとんどは、大量生産のため筆で呉須を使って歌を書いている。

もちろん釘彫作品にも贋作(写し物)はある。真贋の決め手はなかなか説明しにくいが、蓮月の書は優しいようで実は強い。本歌(本物)の字は確信をもって書かれているのである。しかし贋作は蓮月の優しげな仮名書の雰囲気(アトモスフィア)を写しているので、なよなよとしていて弱い書であることが多い。

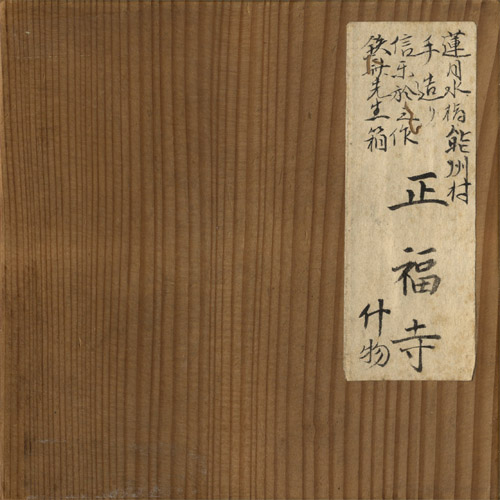

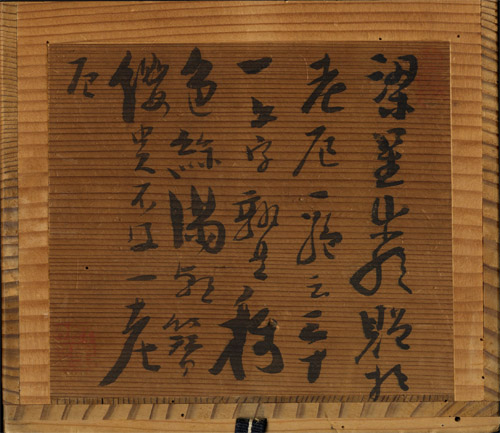

太田垣蓮月作信楽焼水指 箱表 貼札

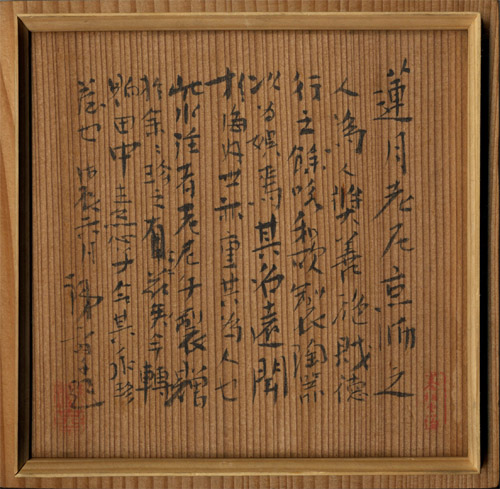

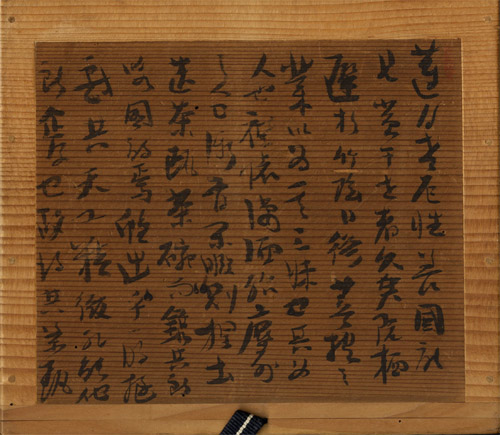

太田垣蓮月作信楽焼水指 箱裏

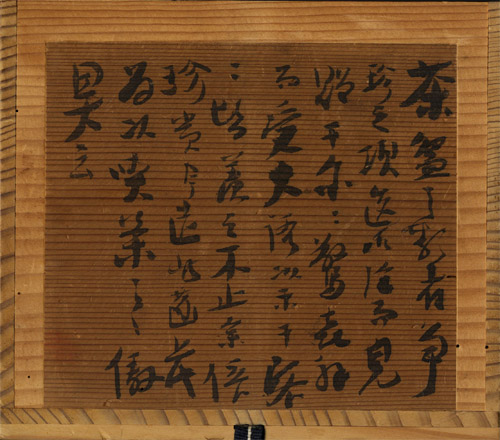

太田垣蓮月作信楽焼水指 箱胴(山岡鉄舟)

またこの信楽水指には箱があり、表に「蓮月水指 手造り 信楽於之作 鉄舟先生箱 能州村 正福寺 什物」という貼札がある。石川県七尾市に現存する正福寺の旧蔵品らしい。裏に所有者の箱書があり、箱の胴に山岡鉄舟の箱書がある。

山岡鉄舟は言うまでもなく一刀正伝無刀流開祖の剣の達人で、勝海舟の懐刀である。勝と西郷隆盛の江戸城無血開城会談の前に、西郷に根回ししたのは鉄舟である。戊辰戦争時に慶喜が上野寛永寺に蟄居して恭順の意を示していることを伝えるために、西郷の陣営に出向き、「朝敵徳川慶喜家来、山岡鉄太郎まかり通る」と大音声で呼ばわりながら陣を通り抜けた逸話は余りにも有名である。有為の人であり、幕臣ながら静岡藩権大参事などの要職を歴任し、西郷の依頼で侍従として明治天皇に仕えた。優れた教育者でもあったのである。死後、従三位勲二等子爵に叙せられた。剣だけでなく禅にも造詣が深く、書の達人でもあった。勝海舟、鉄舟、高橋泥舟は佐幕派(幕臣)だが維新時に功があり、今日では幕末の三舟と呼ばれている。

ただ水指に彫られた蓮月の文字はもちろん、箱裏や胴に書かれた文字は恥ずかしながら読めない。鉄舟の箱書には儒者で勤王派の漢詩人、梁川星巌(梁星先生)が蓮月の和歌を誉めていた云々とあるようだが、よくわからない。ただ箱裏と胴の鉄舟の箱書末尾に「戊辰六月」「戊辰之夏」という文字がある。戊辰は慶應四年(一八六八年)で一月に戊辰戦争が始まった。江戸城無血開城は四月十一日で、徳川慶喜は水戸の弘道館に移され七月に駿府に移るので、鉄舟が慶喜に随行したとすれば箱は水戸で書かれたことになる。慶應から明治への改元は九月八日である。慶應四年当時蓮月は七十八歳で、『蓮月高畠式部二女和歌集』が刊行されている。

正直なところ、鉄舟の箱書の真贋はわからない。しかし奇妙な推測だと思われるかもしれないが、贋作を作るのに戊辰六月の日付は選ばないのではないかと思う。真筆だとすれば戊辰戦争当時の鉄舟を知る面白い資料かもしれない。また松園は、蓮月は「勤皇の志士から慈母のごとく慕われた」と書いているが、今のところ確たる証拠はない。鉄舟は幕臣だが、蓮月存命中に武士が彼女について書いた数少ない資料である可能性もある。

鶴山裕司

(図版撮影・タナカ ユキヒロ)

■鶴山裕司詩集『国書』■

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■