隅田川焼高麗刷毛目平茶碗

口径一五・一×高五・九×高台径五・三センチ

隅田川焼については『佐原鞠塢備忘録』で一度書いたが蓮月尼についても二回書いている(『蓮月尼の瓢箪徳利』)。ま、いっかということで今回は隅田川焼再考です。たぶんだが初期作の隅田川焼を入手したのでそれについて考察してみたい。

隅田川焼は江戸時代から明治頃にかけて、大川(隅田川)の川向こうにある向島の百花園という庭園内で焼かれた焼物の総称である。向島のあたりは江戸時代は湿地が多く、電車などもないので歩いて大川橋(吾妻橋)を渡って行かなければならなかった。そのため地続きなのに島と呼ばれていたんですね。江戸の庶民にとって百花園はほどよい遠さにある気軽な行楽地でありました。隅田川焼については地元墨田区などで何度か展覧会が開かれたが、隅田川焼に特化したコレクションもその来歴を系統立って解説した手軽な書籍も今のところ存在しない。謎と言うほど資料が少ないわけではないが、まだまだ研究整理が必要な焼物である。それが面白いのである。

骨董の世界では古唐津や古九谷・柿右衛門・鍋島などの古伊万里、桃山美濃の志野・織部、信楽や備前など六古窯で焼かれた焼物などがいわゆるブランドモノである。魅力があって値段が折り合えば欲しいと思うが、だいたいもう〝見た〟という感じがしてしまいますな。あまり謎がないのである。お遊びの世界では、遊びが昂じるとどんどん面倒臭いところに突っ込んでゆくのが常です。隅田川焼のような地元で細々と焼かれたニッチな焼物、いわゆる〝お国焼〟がちょっと面白くなってくるんですね。

江戸後期には日本各地で殖産興業が盛んになった。幕府はもちろん藩の財政も借金まみれで苦しくなったので、農業以外の工芸品などでも利益を得ようと藩が地場産業育成に本格的に乗り出したのである。その中に焼物も含まれていた。有名なものに再興九谷(加賀藩)、男山焼(紀州藩)、珉平焼(徳島藩)、湖東焼(彦根藩)などがある。日本全国で創意工夫を凝らした焼物が大量に作られた。今でも細々と続いている窯もあるがたいていは江戸後期から幕末が最盛期である。そういった焼物をお国焼と総称する。小さな窯を含めると全国で五十近くのお国焼があるだろう。

江戸後期の地場的焼物には〝御庭焼〟もある。藩主が自邸やお城の中に小さな窯を築き趣味的に陶磁器を焼くのが流行した。紀州徳川家の偕楽園焼や尾張徳川家の御深井焼などが有名だ。ただ御深井は御庭焼以前から地場産業として稼働していた。お国焼の中にも藩主の趣味から始まったものもあり御庭焼とお国焼は重なっていることも多い。現代ほどではないが幕末になるとそれまでより人の往来が激しくなった。陶工の移動も容易になって製陶技術が広く普及したのでお国焼・御庭焼が可能になったのだった。

隅田川焼はお国焼ということになるが江戸のお国焼は地方とはちょっと違う。今の東京と同じでメガロポリス江戸は一大消費地だった。江戸後期には九州伊万里より近場の瀬戸で磁器生産が本格化して大量の磁器が江戸に運び込まれ使われた。全国から様々な物産品が集まる商業都市江戸ではわざわざ殖産興業として窯業を興す必要がなかったのである。そのため江戸の焼物作りは趣味的要素が強かった。ただし御庭焼のように将軍様が焼物作りに熱を上げたわけではない。財を成した町人で、かつ文化人である遊民が趣味的に小さな窯で焼物を焼いた。江戸ならではの現象で隅田川焼はその代表である。

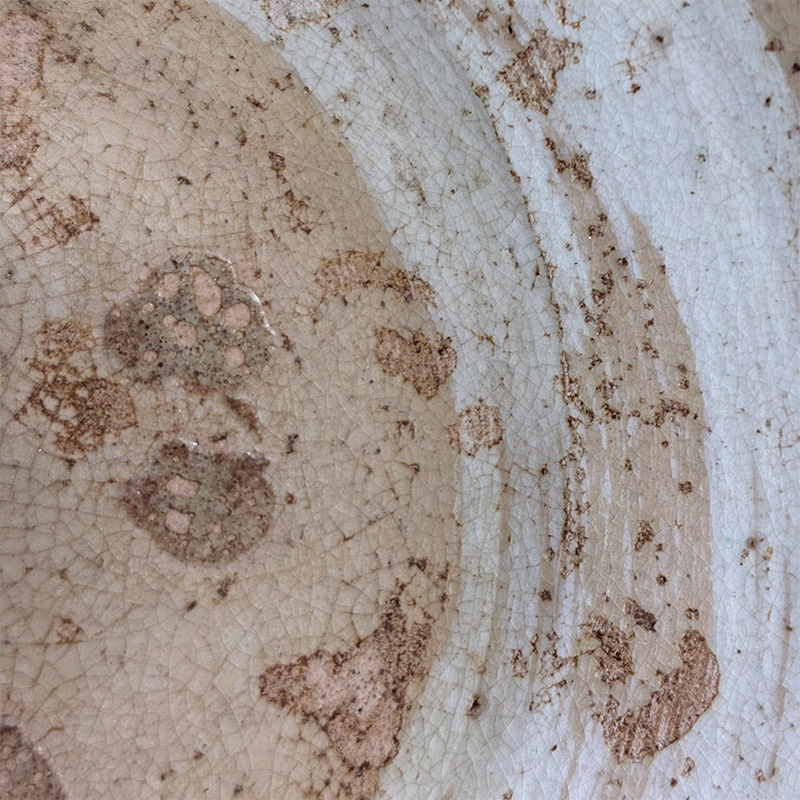

百花園は江戸後期の文化二年(一八〇五年)に町人の佐原鞠塢が開園したが(文化元年[〇四年]説もある)、焼物を作り始めたのは十六年後の文政三年(二〇年)からである。そこには絵師・酒井抱一の多大な影響がある。そのあたりの経緯は『佐原鞠塢備忘録』で書いたが今回はそれを年表にまとめました。

鞠塢は骨董業で財を成した人だが百花園開園は四十四歲(もしくは四十三歲)の時である。七十歲で没したが当時は人生五十年と言われており四十歲前後で引退するのも珍しくなかった。落語でお馴染みの若隠居である。病気などで早死にしなければ今も昔も四十代は気力体力ともに充実した壮年だ。だから落語の若隠居はメチャクチャな吉原遊びなどをして家族に迷惑をかけたりしたんですな。物心ついてから馬車馬のように働き、四十代には悠々自適の生活ができるほどお金を貯め込んでいたということでもある。

百花園の門に掲げられた扁額は蜀山人(大田南畝)筆であり門柱には大窪詩仏の聯「春夏秋冬花不断 東西南北客争来」が書かれている。園主・鞠塢も『都鳥考』や『秋野七草考』などの考証本や『はなふくろ』『俳諧隅田川集』などの句集を出版している。江戸後期を代表する文人たちと対等に渡り合える教養人だった。その中に酒井抱一がいた。抱一は定府住みの姫路藩主次男であり貴人だが吉原連の交わりの中で町人の鞠塢との付き合いが生じたのだろう。鞠塢より二歳年上だがほぼ同年代である。そのため鞠塢と抱一の交わりは密接で、気軽に動けない抱一に代わって鞠塢がその手足となった。

抱一は江戸琳派の祖として知られる。尾形光琳に深く私淑し文化十年(一八一三年)に『緒方流略印譜』を摺り、十二年(一五年)には光琳百回忌を開催して『光琳百図』と『緒方流略印譜』増補版の『尾形流略印譜』を刊行した。それだけでは満足できず文化二年(一九年)に鞠塢を京都に派遣して光琳末裔の小西家で調査を行わせた。鞠塢は荒れたままになっていた光琳墓を修復し、そのお礼に小西家当主・方守から光琳下絵三八〇枚を預り抱一に届けた。それが抱一文政九年(二六年)刊の『光琳百図』続編に結実した。それだけでなく鞠塢は方守から『光悦より空中より乾山伝来の陶器製法』一冊を譲られた。乾山は光琳の弟で本阿弥光悦、野々村仁清と続いた初期京焼の大家である。

鞠塢は『光悦より空中より乾山伝来の陶器製法』を携えて尾形周平を訪ねた。元骨董屋だから焼物に詳しかっただろうが実際に焼物作りをしたことはなく、宝の持ち腐れになってしまうのを恐れたのだろう。鞠塢の『梅屋日記』に「京清水あこや町、周平ノ門人ト成ル」とある。ただしこれは形式的なものだったろう。鞠塢は周平より二十八歲も年上であり、かつ周平は自分の窯を持ったばかりの若者だった。どう考えても鞠塢の方が格上である。

京焼については改めて書くこともあるだろうが江戸後期京焼を牽引したのは高い教養を持っていた趣味人陶工・奥田頴川である。先祖は帰化中国人だという伝承がある。磁器制作に長け特に明時代の呉須赤絵写しを得意とした。写しと言っても本歌の引き写しではない。創意工夫を凝らしている。古いものに学びそこから新しいものを創出するのが中国・日本・朝鮮の東アジア文化全般の伝統だった。頴川に学んだ代表的陶工に青木木米、仁阿弥道八・尾形周平の兄弟、永楽保全などがいる。いずれも現代では名工として知られている。

京焼の陶工はたいてい何でもアリで様々なタイプの焼き物を作ったが木米は煎茶用の急須や茶碗で有名である。仁阿弥道八の代表作はなんと言っても乾山写しだ。弟の尾形周平も盛んに乾山写しの陶器を作ったが、頴川から続く呉須赤絵や祥瑞などの中国陶写し、仁清写し、朝鮮三島や刷毛目写しなども制作した。

仁阿弥道八・尾形周平兄弟は京都粟田口で窯を開いていた初代・高橋道八の息子である。元々の姓は高橋だが兄・道八は生前から名工と謳われていたので京の貴顕から「仁」「阿弥」「法橋」「土師」などを号することを許され「仁阿弥」と称するようになった。陶工に限らず江戸の文人は複数の雅号を持っていて年齢や仕事に応じて使い分けていた。弟の周平は尾形乾山に私淑して高橋姓を捨てて尾形姓を名乗るようになった。そのきっかけが鞠塢が持ち込んだ『光悦より空中より乾山伝来の陶器製法』の秘本だった。それを読んで感激して尾形姓に改名したのだった。

道八ももちろんこの秘本を読んだはずである。道八・周平兄弟がいつ頃から乾山写しを制作していたのかはわからない。抱一刊の『光琳百図』は京都にも届いていたはずだから乾山に対する興味も盛り上がっていたかもしれない。ただ道八・周平兄弟が本格的に乾山写しを作り始めたのはやはり『光悦より空中より乾山伝来の陶器製法』を読んでからではなかろうか。乾山焼は京都で二代・野々村仁清の子・伊八(猪八)によって継承され続いていたが道八・周平兄弟の登場によって別物に変わったと言ってよいからである。

周平は文政三年(一八二〇年)に鞠塢の招きで青磁亀二郎、清水六兵衛ほか三名の陶工を連れて江戸に下った。同年五月が隅田川焼の窯開きである。開窯記念に都鳥の香合と『すみだ川花やしき』の小冊子が配られた。隅田川は古来、在原業平東下りの際の和歌「名にし負はばいざ言問はむ都鳥わが思ふ人はありやなしやと」で有名なので都鳥の香合だったんですね。また香合に添えられた『すみだ川花やしき』の小冊子が乾山陶器に関する最初の本格的紹介となった。周平たちがいつまで百花園に滞在したのかはわからない。が、当時のことだから最低でも数ヶ月から一年ほどは百花園で作陶したのではなかろうか。

で、今回紹介する隅田川焼高麗刷毛目平茶碗である。お茶が冷えやすいよう皿のような形をした夏茶碗だが充分な深さがある。骨董や茶道具の世界で高麗(時代の)茶碗と呼び習わしているが、高麗茶碗は朝鮮李朝時代初期の陶器のことである。隅田川焼の平茶碗は器体の上に刷毛でサッと白土で模様を付けた刷毛目茶碗の写しだ。桃山時代になって千利休が陶工・長次郎らに命じて茶碗を作らせそれを茶道具として使い始めるまで、お茶席で使う茶碗は中国や朝鮮で作られた陶器がほとんどだった。しかし中国・朝鮮には日本の茶道文化は存在しない。そのため日本のお茶人たちは中国・朝鮮陶を輸入してその中から抹茶碗として使えるモノを選んでいた。ただこれが簡単なようでなかなか大変だった。

中国では明時代中期頃になると窯のほとんどが磁器に移行して陶器を作らなくなった。室町時代になると中国陶器は入手困難になっていたのである。李氏朝鮮も少し遅れて磁器窯に変わり陶器を焼かなくなった。東アジアでは日本だけが相変わらずの陶器好きでそれは現代まで続いている。ただでさえアリモノの中から抹茶碗にピッタリのサイズでかつ模様や器形が面白い陶器を探し出すのは難しい。茶道具需要は高まるばかりなのにモノ不足になってしまったのだった。

この茶道具不足に応えたのが朝鮮との太いパイプを持っていた対馬藩である。対馬藩は江戸時代初期に釜山に窯を築き、茶道具役人を派遣し朝鮮の材料と陶工を使って日本人好みの陶器を焼かせた。御本である(興味のある方は『釘彫伊羅保の御本茶碗』『御本茶碗』を読んでください)。この御本茶碗、非常によく出来ている。ひとことで言うと日本の茶人が「こういう茶碗があったらいいな」と考える理想の作品を作為的に作り出した。江戸初期には茶道具に求められる様式美が完全に確立されていたということでもある。

御本のほかに中国・朝鮮茶碗の写し物を作った窯に京焼がある。茶道文化は京や大坂など西で始まったので当然ですな。京焼では御本以前から中国・朝鮮陶の写し物を制作していたが、江戸後期になると御本茶碗の作行きも吸収して〝かくあらまほしき茶碗〟を作るようになった。隅田川焼高麗刷毛目平茶碗はまさにそんな作品である。まずまず茶碗をひっくり返した裏側(裏行き)から読んでゆきましょう。

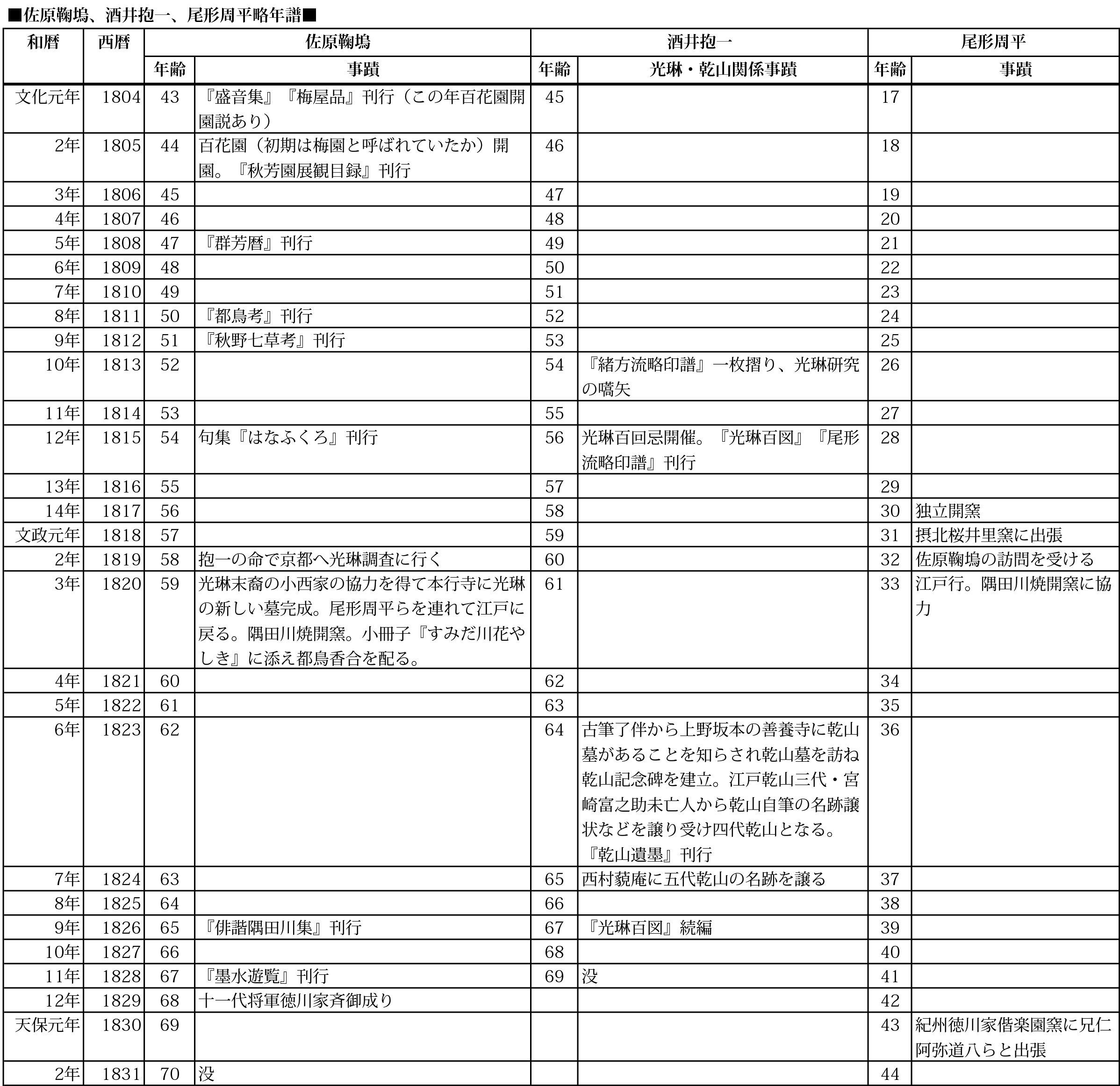

隅田川焼高麗刷毛目平茶碗 裏行き

同 左 高台轆轤目 右 「スミタ川印」

同 上 篦使い 下 刷毛目

高台脇にクッキリ「スミタ川」印が捺されているがそれがなければ「ああ京焼ね」という作行きである。初代鞠塢の時代に作られた陶器は「スミタ川」印で二代鞠塢時代になると「百花園」印になる。また初代鞠塢時代に庭園は「梅園」や「新梅屋敷」と呼ばれていて、二代になって「百花園」の名称が定着したのではないかと『佐原鞠塢備忘録』で考証した。

それはともかく高台内にはキレイに渦巻き模様の轆轤目が残っている。器体には篦でグルッと陰刻が彫り回され、白土を付けた刷毛でサッと一周模様が付けられている。茶道具に興味がない方にとっては「それがどうした」だろうが、日本のお茶人たちは輸入中国・朝鮮陶の中からこういった模様(骨董・茶道具の世界で言ういわゆる〝景色〟)のある作品を必死で探し求めていた。実用陶器を量産していただけの中国や朝鮮の陶工に日本のお茶人が求めるような美意識があるはずもなく、偶然面白く魅力的模様になったモノに出合うのを期待するしかなかったのである。

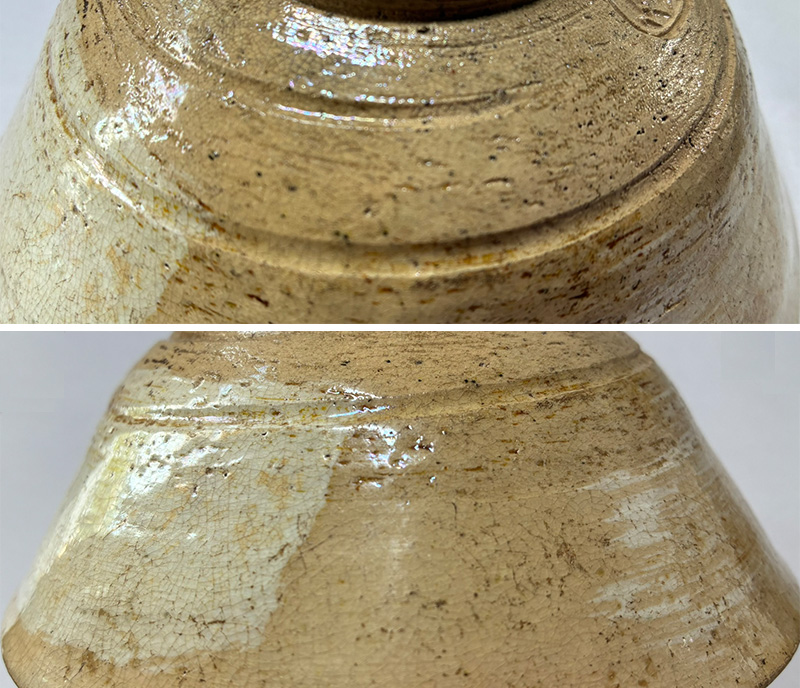

隅田川焼高麗刷毛目平茶碗 見込み

同 目跡

同 釉剥げ

今度は茶碗の表側(見込み)を読んでゆきましょう。茶碗の底には目跡が七つ付いている。朝鮮では登り窯で焼物を焼くが、できるだけたくさん焼くために茶碗をいくつも重ねて器体同士がくっつかないよう高台に砂などを付けていた。そのため焼き上がると茶碗の底に目跡と呼ばれる砂や粘土の跡が残った。しかし百花園の窯は小さな穴窯で陶器を重ね焼きすることはなかった。隅田川焼高麗刷毛目平茶碗の底に残っている目跡は人為的フェイクである。このような作為だらけの茶碗を園主・鞠塢が制作できるはずもなく、この茶碗は鞠塢が京都から招聘した尾形周平以下六名の陶工の誰かが作ったモノだと言ってよい。

また見込みには裏行きと同じように白土を付けた刷毛でサッと一周模様が付けられている。が、ところどころ釉薬が剥げてしまって陶体が見えている。これは作為ではない。器体の元になる粘土と釉薬の相性が今ひとつで使用しているうちに剥げてしまったのである。当然だがこういった釉剥げが生じるのを陶工はひどく嫌う。隅田川焼で釉剥げの例もほとんどない。むしろ「スミタ川」印が埋もれるほど厚く釉薬を掛けることが多い。従ってこの隅田川焼高麗刷毛目平茶碗は開窯したばかりで土と釉薬の相性が手探り状態だった文化三年(一八二〇年)からせいぜい四年(二一年)頃に作られたと推測できる。この茶碗は二百年ほど前の作でそれほど古くない。しかしパッと見古びて見える。土と釉薬の取り合わせが不安定でヒビや欠けや貫入が生じて実際より古く見えるのである。

隅田川焼は概して皿などの実用器が多く抹茶碗の作例は少ない。あっても江戸の人好みのあっさりとした作例で中国・朝鮮陶器写しの例はほとんどない。陶磁学でも第一級史料は文書である。が、それだけでは不十分だ。今までにない作例が現れたらそれを読む必要がある。モノに歴史を語らせるわけでそれには文書読解とは違う能力が必要になる。陶磁学の難しいところである。

鞠塢が持ち帰った『光悦より空中より乾山伝来の陶器製法』や百花園焼開窯に刺激されたのだろう、抱一は文政六年(一八二三年)に江戸乾山の末裔を探し当て、乾山顕彰碑を建立するとともに未亡人から乾山自筆の名跡譲り状などを譲り受け江戸乾山四代を称した。『乾山遺墨』も刊行している。ただ抱一は焼物造りに熱心ではなく翌七年(二四年)にあっさり吉原の名主・西村藐庵に五代乾山の名跡を譲ってしまった。江戸乾山名跡に箔をつけて藐庵に継承させたわけだ。この藐庵から三浦乾也が六代乾山の名跡を受け継いだ。乾也の焼物もお国焼の一種だが彼は隅田川近くの長命寺境内に窯を持っていたので百花園焼とは別である(交流はあったかもしれないが)。乾也については『奥州平泉中尊寺金色堂壁之金箔』『三浦乾也作『色絵桜楓文鉢』』をお読みください。

名工で百花園に陶芸指導に来た尾形周平は高橋家の次男である(長兄が夭折しているので実際は三男)。当時は家制度で家督は長男が継いだので周平は若い頃から兄・仁阿弥道八の窯を手伝っていた。三十歲の時にようやく自分の窯を開いて独立したが翌年には摂津の国桜井焼に出張して陶芸を指導している。その翌年、三十三歲の時に鞠塢に従って東下して墨田川焼開窯に協力した。それだけでなく周平はその後和泉国願泉寺御庭焼、紀州国偕楽園御庭焼、播磨国東山男山焼、淡路国珉平焼など関西のあちこちでお国焼や御庭焼の指導を行った。道八や青木木米らも出張してお国焼・御庭焼を指導したが周平の出張指導回数は多い。行動派で精力的な陶工だったようだ。

鶴山裕司

(図版撮影 タナカユキヒロ)

(2025 / 07 / 17 16枚)

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■