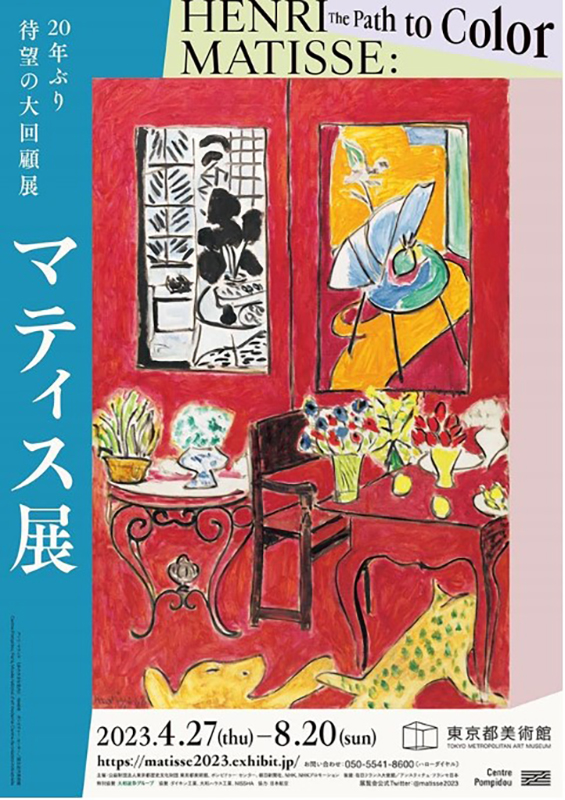

No.130『マティス展』

於・東京都美術館

会期=2023/04/27~08/20

入館料=2,200円[一般]

カタログ=3,300円

今回はマティス展! コロナが猛威をふるっていた時期に国立新美術館で『ジャズ』を中心とした切り絵展が予告されていたので是非見に行こうと思っていたが、中止になってしまった。それと関係あるのかどうかは知らないが東京都美術館で久しぶりのマティス展である。

作品はほとんどフランスと日本国内の美術館から集められていた。ニューヨーク近代美術館、エルミタージュ美術館などに所蔵されている大作で代表作の『ダンス』系作品は来ていなかったが、じゅうぶん楽しめる内容だった。ま、今エルミタージュから美術品を借りられないでしょうけど。わたくし、マティス大好きなのです。

絵と音楽は人間の感性に訴えかける表現だから人によって好みがハッキリ分かれる。谷川俊太郎さんはフェルメール好きでヨーロッパ旅行した時にフェルメールの絵を見るために美術館巡りをしたと書いておられた。江國香織さんはフェルティナント・ホドラーがご贔屓で、めったにテレビに出演なさらないがホドラー展が開催された時は何かの番組に出演されて熱くホドラー愛を語っておられた。

「うん、素晴らしい画家ですね」と本気で思うのだがこの手の好みばかりは如何ともしがたい。付き合っている彼や彼女から「この音楽いいから聞いてみて」とCDを渡されても、たいてい「なんだかなー」となるのと同じである。

欧米の画家でできれば作品が欲しい、一点でも手元に置いて眺めていたいと思うのはクートラスを除けばセザンヌとマティスが筆頭である。セザンヌはあの緑が欲しい、マティスはその線と色が欲しい。幸せな気分になれるのだ。

図録を買って読んでいたらポンピドゥー・センターの近代コレクションチーフのオレリー・ヴェルディエさんが解説で、詩人ピエール・ルヴェルディの言葉を引用しておられた。「マティス(Matisse)は私にとって、どっしりした(massif)名前に思える。(・・・)重みをもった名前、いや言葉であって、それが示すのはむしろ、この名の持ち主が生涯のうちにおいて(・・・)取り組んだ事柄に最大限の密度を与える(・・・)ような行為の数々を通じて自分を表明するのを好む、ということだろう」とある。ルヴェルディはマティスの名の「語尾は、上昇する火矢(・・・)のようにシュッと音を立てる」とも書いている。

感覚的なマティス評だが、うーんそのとおりだなーと思ってしまった。日本語でマティスを発音するとマチスと聞こえ棒読みになることが多い。が、フランス語の発音ではマ・テーィスと後ろの方が強く発音される。フランス語読みでマ・テーィスと発音しただけでうっとりしてしまう。好きというのは情けないことですな。

そういえば吉岡実に『ポール・クレーの食卓』という詩集があって、その中に「パウル・クレー/パウル・クレーと鳴く鳥がいる」という詩行があったような気がした。でも吉岡さんはポール・クレー読みだったよなーと思って調べてみたらなかった。どーも吉岡さんの詩集を読んで僕が思いつき、結局使わなかった詩行のようだ。でもなんとなく印象に残るでしょ。パウル・クレーも大好きな画家の一人です。

『読書する女』

一八九五年冬 油彩・板 縦六一・五×横四八センチ カトー=カンブレジ・マティス美術館寄託 国家買い上げ、一八九六年:帰属一九六一年

マティスは一八六九年にフランスピカルディー県のカトー=カンブレジで生まれ、一九五四年にニースのアパルトマンで亡くなった。享年八十五歳。和暦では明治二年生まれ昭和二十九年没である。夏目漱石や正岡子規と同時代人ですな。日本の洋画の大立者・黒田清輝は一八六六年(慶應二年)生まれで三歳年上。洋の東西を問わず、十九世紀までの文化を受け継ぎ激動の二十世紀を生きた画家である。

マティスは画家一直線だった人ではない。父親の命で法律家として働き始め本格的に絵に取り組んだのは二十歳頃からである。このあたりもマティスらしい。いわゆる芸術バカの社会ドロップアウト組ではなかったのだ。目の前の仕事をキチンキチンと仕上げ積み上げてゆくタイプだった。

マティスは二十三歳からギュスターヴ・モローの絵画教室で学んだ。モローは印象派の画家だが『ピエタ』や『刺青のサロメ』などちょっと退廃的な世紀末象徴主義系の画家として知られる。新たな技法を駆使したがヨーロッパ古典絵画の技法が骨格だった。

『読書する女』はマティスが初めて国民美術協会展に出品し、これも初めて国家買い上げとなった作品である。写実絵画だがモロー風の幻想的筆致である。ただマティスは師モローの画風の継承者ではなく一時代前の印象派風絵画や点描など、様々なタイプの絵を描いている。

『豪奢、静寂、逸楽』

一九〇四年秋―冬 油彩/カンヴァス 縦九八・五×横一一八・八センチ オルセー美術館寄託 代物弁済、一九八二年

最初にヨーロッパ絵画伝統を大きく変えたのは印象派である。印象派の名称がモネ『印象・日の出』という作品から採られたのは有名だ。印象派が写真と深く関連していることもよく知られている。写真が普及する前、人々は絵でしか画像情報を伝達できなかった。日本でも江戸時代の中流以上の武士や町人は、読み書きだけでなく絵師を師に持って手習いしていた。絵の素養がなければ着物や家具を注文する時などに困ったのである。

しかし写真の普及で絵はその存在価値を根本から問い直されることになった。人の顔や風景などは写真の方が対象の〝真を写している〟のは言うまでもない。印象派はものすごく単純に言えば描き手が見て感じたままを表現した絵である。この印象派の技法は今では絵画教育の基盤となっている。形や色を厳密に写せとは指導されない。見て感じたままでいいのだ。美大に進学しない限り、ほとんどの人は写実デッサンを一度も経験しないで人生を終えるだろう。

モローのアトリエの生徒になるとマティスはルーヴル美術館に通って模写を繰り返しながら、近過去の印象派の画風を次々に学び取り入れた。絵だけでなく彫刻も手がけている。ただ印象派は二〇世紀絵画革命の前哨戦に過ぎなかった。

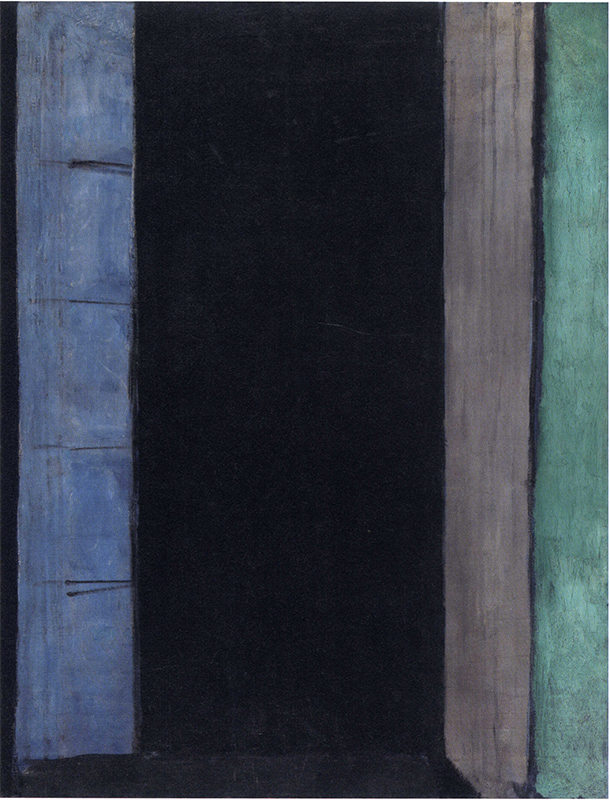

『コリウールのフランス窓』

一九一四年九―十月 油彩/カンヴァス 縦一一六・五×横八九センチ パリ国立近代美術館蔵 代物弁済、一九八三年

有名画家になるとトップの作品の値段(流通価格)から逆算してほんの小さなデッサンにまで高値がつくことがある。しかし画家は展覧会などに出品するいわゆる〝売り絵〟だけを描いているわけではない。自画像や家族の肖像画などは新しい画風を試す時に描かれることが多い。有名画家の作品でなければ誰も画家の自画像やその娘、息子の肖像画を欲しがらないのは当然だ。また画家にはお気に入りの画題がある。

マティスはしばしば窓のある室内画を描いた。內と外という異なる秩序世界の融合が彼の創作意欲をそそったようだ。『金魚鉢のある室内』など傑作と言われる作品もある。ただ窓作品の中でも『コリウールのフランス窓』は特異だ。窓枠と窓扉しか描かれておらず外は真っ黒に塗り潰されている。描かれたのは一九一四年九月から十月。第一次世界大戦勃発直後である。

二〇世紀の前衛芸術の基盤となったダダイズム、シュルレアリスム、未来派などはすべて二〇世紀初頭に生まれている。それらは第一次世界大戦を経て二次大戦後に世界中に伝播し定着した。中でも第一次世界大戦がヨーロッパの芸術家たちに与えた影響は甚大だった。多くの王政が崩壊しヨーロッパ中が焼け野原になった。自動車と航空機の普及がそれまで考えられなかった大規模で凄惨な戦争を引き起こした。

二〇世紀前衛芸術の頂点に君臨するのはマティスと同じフランス人のマルセル・デュシャンである。これは今後も変わらないだろう。マティスより十八歳年下のデュシャンにとって第一次世界大戦の悲惨は決定的だった。デュシャンは生粋のダダイストである。それまでの芸術を破壊し尽くした。その荒涼としたグラウンド・ゼロ地点から少しずつ色や形を取り戻していったのが二〇世紀後半の前衛美術である。

マティスも第一次世界大戦の頃からキュビズムの手法を取り入れた前衛絵画を描いている。フォーヴィズムの画家と呼ばれた時期もある。しかしデュシャンのような超前衛には向かわなかった。ピカソやダリ、ミロなどのスペイン系画家のようにシュルレアリスムを魔法の手法として援用することもなかった。マティスの画家としての骨格は古典にあった。

二〇世紀後半の美術をリードしたのはアメリカである。アメリカの専売特許と言える大量消費と拡大再生産が二〇世紀初頭に生まれた前衛芸術をポピュラーにし、驚くほどの値段まで絵画レジェンドたちの作品の値段を吊り上げた。

しかし一九八〇年代後半からコンセプチュアル・アートを中心とした前衛アート・ブームは翳りを見せている。二〇世紀前衛は貴重なアート遺産だが人間が手仕事で絵を描く楽しみを手放すことはない。八〇年代後半頃から紙、布、筆、絵の具などの道具を使って限られた画面に限られた技法で描き、それまでにはなかった絵画を生み出そうとするいわば正面中央突破的な画家たちの作品評価が上がり始めたのだった。マティスはそういった画家の筆頭である。フランス人アーチストに限ればデュシャンが前衛アートの一方の極であり、マティスがもう一方の古典的前衛画家の極である。

『ピアノの前の若いヴァイオリン奏者』

一九二四―二六年 木炭・擦筆/アングル・ダッシュ紙 縦四七・五×横六二・五センチ パリ国立近代美術館蔵 作者寄贈、一九三二年

『綠色の食器戸棚と静物』

一九二八年 油彩/カンヴァス 縦八一・五×横一〇〇センチ パリ国立近代美術館蔵 現役芸術家友の会寄贈、一九二九年

第一次世界大戦後の前衛芸術の嵐が吹き荒れる時期に、マティスは彼にとっての古典絵画に回帰している。『ピアノの前の若いヴァイオリン奏者』の柔らかい筆致はルノワールを思わせる。実際マティスはニース近郊に住んでいた晩年のルノワールをしばしば訪ねている。ルノワール作品を通覧すればこの画家が愛した色が赤だったことがわかるがマティス作品にもこの頃から赤色が目立つようになる。

『綠色の食器戸棚と静物』はセザンヌの静物画のマティス的解釈である。セザンヌの静物画が平面に多面的に物の形を描くキュビズムの先駆だったことはよく知られている。セザンヌは『りんごひとつでパリを驚かせたい』と言った。セザンヌのリンゴは単なるリンゴではない。リンゴの本質を描いており見た者がセザンヌの絵を通してリンゴという物を理解する。マティスもまたそのような表現を目指した。

『鏡の前の青いドレス』

一九三七年 油彩/カンヴァス 縦六四×横四九センチ 京都国立近代美術館蔵

『主題と変奏E10』

一九四一年 墨/賽の目紙(「PMファブリアーノ」の透かし入り) 縦五六・六×横三八センチ パリ国立近代美術館蔵 購入、一九八四年

マティスの全盛期はニースにアトリエを借りた一九一八年頃から始まり、一九三〇年代以降は絶頂期である。『鏡の前の青いドレス』は油絵で『主題と変奏E10』はデッサンだが、もうひと目見ただけでマ・ティースである。一九三〇年代以降のマティス作品には迷いが感じられない。

マティスは自分の絵画の目的や技法について比較的よく話した画家である。今回は回顧展であり初期絵画からその変遷(試行錯誤)を少しだけ追ってみたが、厖大なマティス語録だけでなく一枚の絵がどのように完成されてゆくのかを時系列で記録した写真も残されている。当初は具象画だった絵が塗り重ねられじょじょにマティス独自の具象抽象画となってゆく過程は本当にスリリングである。

若い頃からマティスは平面絵画における線と色の有機的統合に悩んでいた。マティスは現代画家として、現代社会を反映した現代にふさわしい絵画を描かなければならないという使命感を抱いた画家でもあった。それが一九三〇年代以降、形になって表れてくる。マティスは彼が抱えていた絵画上のアポリアに答えを見出したのだった。

生まれながらの才能としか言いようのない素晴らしい線を描く画家はいる。例えばピカソがそうである。しかしマティスは若い頃に一九三〇年代以降のデッサンのような素晴らしい線を描いていない。油絵も同様である。マティスは一九三〇年頃に誰の目にもハッキリわかる大画家に化けた。彼の試行錯誤がその資質と現代把握において正しいラインの上を歩んでいたからである。

『サーカス』

一九四六年夏 プリント/リネン ジカ・アッシャーのプリントによる壁掛け、限定30部の第6番 縦四二・三×横六四・五センチ パリ国立近代美術館蔵 作者寄贈、一九五一年

マティスは一九三〇年代初頭に大作『ダンス』を制作する際に初めて切り絵を使った。この切り絵の技法を晩年に再び使い始めることになる。一九四一年に大手術を受けて心身が衰弱したためでもあった。切り絵といっても日本のそれとは違う。紙にグアッシュで色を塗りそれを切り抜いて紙に貼り付ける技法だった。

絵画の世界では油絵に最も高い値段がつく。マティスも同様だが彼の画家としての凄みは単純極まりない晩年の切り絵に遺憾なく発揮されている。中でも出版物として刊行された『ジャズ』連作は圧巻だ。色は誰が見てもマティスである。鋏で切っただけなのにその線もマティスだ。マティスの切り絵は誰でも簡単に真似できる。しかし絶対にマティス作品のような魅力を放たない。ほとんど魔法である。

『ヴァンス礼拝堂、ファサード円形装飾《聖母子》(デッサン)』

一九五一年 墨、グアッシュ/カンヴァスで裏打ちした紙 直径一五一センチ カトー=カンブレジ・マティス美術館蔵 ジェラール・マティス寄贈、一九八三年

『円形装飾《聖母子》を描くアンリ・マティス』

一九五〇年 写真(複写)、撮影:エレーヌ・アダン 縦二四×横一八センチ ポンピドゥー・センター/パリ国立近代美術館・CCI/カンディンスキー図書館蔵 寄贈、一九九二年 エレーヌ・アダン資料

最晩年にマティスはヴァンス・ロザリオ礼拝堂の総合芸術を手がけた。建物の設計から装飾、什器、祭服のデザインまで行った。展覧会の最後にはこの壮大なプロジェクト用のデッサンや仕上がった作品の写真、制作中のマティスの写真なども展示されていた。

壁画大作『ダンス』の頃からマティスは長い棒の先に筆を付けて実物大のデッサンを描いていた。ステンドグラスやタイルで窓や壁が飾られる場合、実物大でデッサンなどを描く必要はない。縮小版を作ってそれを引き延ばせばいい。むしろそれが普通の制作方法である。

しかしマティスは徹底して手の作家だった。実物大でなければ納得できなかった。そして制作風景の写真を見ると迷いなく線を引いている。長年修練を積んだプロ画家だから可能だったとは言えない。筆は手元を離れれば離れるほど思うように動かせなくなる。しかしマティスはスラスラと線を引いていった。それは日本の書道の達人を思わせる。強い精神力がなければ不自由な筆が素晴らしい線を描くことはない。

絵の原初は線と色である。原始時代から現代までその原理は変わっていない。AIが発達してコンピュータが素晴らしい絵を自動生成してくれるとしても、人類がその初源的な楽しみを手放すことはないだろう。マティス絵画は二〇世紀の精鋭的前衛絵画であると同時に単純極まりない原初的絵画でもある。

晩年のマティスは押しも押されぬ絵画界の超大物だった。しかしその風貌は画家のおじさんといった感じで好ましい。人間、いつか死ぬ。死ぬ前には心身が衰える。ただどんなに衰弱しても手が動く限りマティスは新しい作品を生み出せる作家だった。

鶴山裕司

(2023 / 07 /10 16枚)

■ 鶴山裕司さんの本 ■

■ 金魚屋の評論集 ■

■ マティス関連の本 ■

■ 金魚屋の本 ■

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■