於・国立西洋美術館

会期=2014/10/07~2015/01/12

入館料=1600円(一般)

カタログ=2400円

絵や音楽は人間の感性に訴えかける芸術であり、はっきり好みが分かれることが多い。みなさんも自分が好きな音楽の魅力を親しい人に伝えようとして、わかってもらえなかったという経験を一度や二度はしておられるだろう。親鸞聖人は浄土真宗の教えを教(経典)・行(修行)・信(信仰)・証(奇跡)の四つの段階に分けて説いたが、宗教では教(経典)から証(奇跡)に至るわけではないようだ。まず証(奇跡)がありそこから教(経典)に遡ってゆくのである。雷に打たれるように神仏の意志をまざまざと感じ、それに導かれるように経典を読んだり修行したりするようになる。絵や音楽も似たところがある。「すごくいいな」と直観した場合にある画家や音楽家を好きになることが多い。

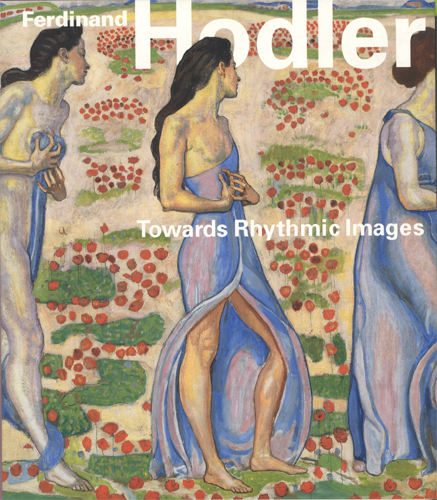

こんなことを書いたのは、僕はホドラーさんが「あんまりタイプじゃない」からである。ホドラーは後期印象派(ナビ派)から象徴主義に分類される画家だが、同じスイス人でナビ派ならフェリックス・ヴァロットン(No.031)の方がぴんと来る。僕はちょっと愚かしく混乱した画家が好きなようだ。ホドラーはスイスを代表する大画家であり、その画風は明快である。もちろん象徴主義者だから彼の中には様々な想念が渦巻いていた。ただホドラーは、それをすっきりとした秩序世界として表現しようとした。この秩序世界が感性に訴えかけてくるかどうかが、ホドラー好きになるかどうかの敷居かもしれない。

ただタイプじゃないとはいえ、優れた他者を通してその素晴らしさを学ぶことはできる。展覧会に行く前か行った後かは忘れてしまったが、NHKの日曜美術館でホドラーを特集していて、ゲストに小説家の江國香織さんが出演しておられた。江國さんが熱っぽくホドラーについて語っておられるのを見て、ある画家や絵が好きだというのはこういうことなんだなぁとつくづく納得してしまった。江國さんは理詰めでホドラーを語っておられたわけではない。彼女の芸術とホドラーのそれが、本質的位相で共振していたのである。

『緑のジャケットの自画像』 油彩・カンヴァス 1917年 縦83・5×横60センチ スイス、個人蔵

『緑のジャケットの自画像』はホドラー最晩年の自画像である。といってもこの年だけで四枚の油彩自画像を描いている。印象派の画家たちは実在の風景やモデルの模写から抽象絵画に進んだわけだが、気兼ねなく描ける自画像や家族の肖像はかっこうの絵画実験材料になった。セザンヌのように、アトリエの中にある林檎などの静物を描くことで新たな絵画表現の可能性を見出した画家もいる。ただ十九世紀末から二十世紀初頭に活躍したホドラー世代の場合、自画像はいわゆる〝売り絵〟としても描かれた。

『自画像』 油彩・カンヴァス 1873年 縦52・4×横65・7センチ ジュネーヴ美術・歴史博物館蔵

現在確認されている最も古いホドラーの自画像は、一八七三年、二十歳の時に書かれたものである。後にカンヴァスの裏に風景画を描いているのでこの自画像は習作だろう。ただホドラーは生涯に約四十点もの油彩自画像を制作した。社会的名士で大画家のホドラーの肖像画を求める人々がいたのである。ホドラーの時代、芸術家は特権的才能を持つ選ばれた人々とみなされるようになっていた。同時代のマラルメやヴァレリーの文学は「知の極北」と賞賛された。芸術家の天才神話が世の中全体に広く行き渡ったのは、ホドラーが生きた十九世紀末のことである。この神話はつい先頃まで私たちの社会にも残存していた。

芸術家の天才神話が生まれた背景には、当時のヨーロッパ世界の大きな変動がある。ナポレオン戦争後にできあがったパワー・バランスは十九世紀後半には崩れ始め、それがヨーロッパ全土を巻き込む第一次世界大戦につながっていった。また第一次世界大戦を悲惨にしたのは近代兵器の急速な発達と普及だった。一次大戦後には少なくとも芸術上ではほぼ無神論のダダイズムが生まれるが、その土壌は十九世紀末にすでに形成されていた。

産業革命は工業や軍事分野だけでなく、カメラや映写機といった芸術にもかかわる発明を次々に生み出していった。そのような状況の中で、人間の能力を至上とする傲慢なまでの人間中心主義思想が生じた。逆に言えばそれまでの神の唯一絶対性が揺らぎ始めたのである。ニーチェの無神論は極端だが、多くの芸術家たちが、従来の絶対神に代わる新たな世界秩序(世界認識)を模索するようになった。象徴主義者たちの芸術はその最も先鋭的な模索だったと言える。象徴主義者たちは、大きく変わり始めた世界に対応した世界認識を生み出すことができる芸術家という意味で特権的芸術家であり、その神格化が生じたのである。

『死した農民』 油彩・カンヴァス、カルトンに貼り付け 1876年 縦22・7×横51センチ ジュネーヴ美術・歴史博物館蔵

ホドラーは一八五三年にスイスのベルンに六人兄弟の長男として生まれた。父は家具職人で母は料理人などをして生活を支える貧しい家庭だった。七歳の時に父が破産直後に結核で死去し、八歳の時に母親が装飾画家と再婚した。義父から絵の手ほどきを受けたホドラーは、十四歳の時に風景画家フェルディナント・ゾンマーの元で徒弟として働き始めた。ゾンマーはアルプスの風景を描いた油彩画を量産し、それを土産物として観光客に売る工房を営んでいた。ただ工房仕事に飽き足りなくなったホドラーは、十八歳の時にほぼ無一文でジュネーヴに出た。十九歳の時、ラート美術館で模写しているところをジュネーヴ美術学校教授だったバルテレミー・メンに見初められて弟子になった。二十一歳の時に初めてカラム・コンクールに出品し、作品『森の中』で一等を受賞して画家としての道を歩み始めた。

ホドラーはスイスの下層階級から現れた画家である。貧しかっただけではない。ホドラーは三十二歳になるまでに、彼を除く五人の兄弟、それに母親と義父も亡くすという辛い経験をしている。またほぼ無一文でジュネーヴに出てからしばらくは極貧生活を送った。そのため初期のホドラーには社会の底辺で苦悩する人々を描いた作品が多い。二十五歳の時には図版掲載した『死した農民』など、死を直視した作品も制作している。しかしホドラーは社会的弱者を描く社会批判的画家にはならなかった。死は一貫したテーマとして残ったが、過度にそれにこだわってはいない。ホドラーの偉大さは、死と生の両極から構成される世界全体の秩序を描こうとした点にある。

『オイリュトミー』 油彩・カンヴァス 1895年 縦167×横245センチ ベルン美術館蔵

『感情Ⅲ』 油彩・カンヴァス 1905年 縦117・5×横170・5センチ ベルン州美術コレクション蔵

『オイリュトミー』は「よきリズム」あるいは「調和あるリズム」の意味である。ホドラーは『オイリュトミー』について、「この絵画は、白い衣をまとった五人の老人を側面観で呈示している。彼らは落ち葉と小石に覆われた霧がかった道を歩んでいる。それは誰にも共通する終着地へと向かう不可避の道行き、つまり、死への道である」と語った。「家族にとって、死はいつでもそこにあった。まるでそうあらねばならないように、家にはつねに死人がいるようだった」と回想した、痛切な家族の死の体験が影を落とした作品である。

しかしホドラーは『オイリュトミー』を完成させた直後に、別のオイリュトミー作品を構想している。パトロンだったヨハン・フリードリヒ・ビュツベルガー宛の一八九五年十月二十五日付けの手紙で、ホドラーは「これで、シャン・ド・マルス展(パリの国民美術協会サロン展)のための絵画を描くことができます。第二のオイリュトミー、しかし女性像によるものです」と書いた。ホドラー自身は明言していないが、この「第二のオイリュトミー」は『感情』シリーズとして描き継がれることになる。『感情Ⅲ』はその中の一つで、この作品で描かれているのは生の豊穣だろう。

『オイリュトミー』では五人の老いた男が画面左側に向かって歩き、『感情Ⅲ』では四人の若い女が画面右側に向かって歩いている。死と生のテーマは正反対のベクトルとして描かれているのである。また男たち(死)には顔があり、女たち(生)には顔がない。死者たちの顔は記憶されるべきであり、存在自体が力である生には顔がなくても良いということだろう。ただ多くの差異があるにも関わらず、ホドラーの生と死の絵画は統一されている。男たちは白のトーガをまとい、女たちは青の薄衣一枚である。生と死は同じイメージの変奏として描かれているのである。この変奏をホドラーは平行主義と呼んだ。

わたしは、あらゆる種類の反復を平行主義と呼ぶ。わたしたちがしばしば自然のなかで事物の魅力をもっとも強く感じるとすれば、それはつねに統一の印象である。(中略)

ある対象が心地よいとすれば、反復がその魅力を増大させ、それが悲しみや苦痛を表すとすれば、反復は悲哀を高める。それに対して歪んだ、あるいは嫌悪感をともなう素材は、反復をつうじて耐えがたいものにまで高められてしまうだろう。かように反復は、強度の増大を引き起こすのである。(中略)

統一性、すなわち、ある強力で力に充ちた統一性への志向は、事物に最大の明晰さを与えることにほかならず、つまり、この事物が十分に優雅であり、十分に力強いものであるということを、明白に表現することなのだ。(中略)

単純であることは、そう思われているほど、いつも容易ではない。

(『芸術について』 フェルディナント・ホドラー)

ホドラーは平行主義を「ある強力で力に充ちた統一性への志向」だと説明している。それは「事物に最大の明晰さを与える」世界原理である。若い頃苦労したとはいえ、この彼なりの世界原理の把握がホドラーを大画家にしたのだと言ってよい。ホドラーは五十代で回顧展が開かれるほどの大家になった。同じスイス人で同時代人の「とても奇妙なヴァロットン」はモニュメンタルな壁画制作を熱望したが、生涯果たせなかった。しかしホドラーはチューリッヒ美術館やハノーファー市庁舎の壁画などを複数制作している。生と死を貫く調和ある世界観の把握がそれを可能にしたのである。

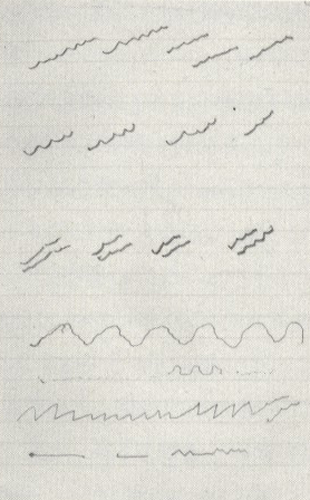

『風景の基本リズム』 鉛筆、紙 1910年 ジュネーヴ美術・歴史博物館蔵

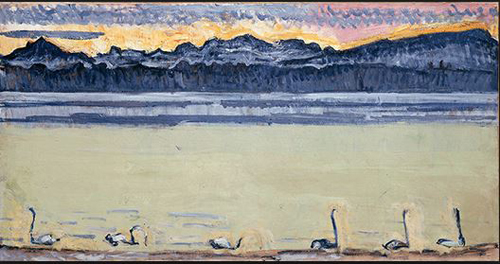

『レマン湖とジュラ山脈』 油彩・カンヴァス 1908年 縦48×横64センチ アールガウ州立美術館蔵

世界内に統一された秩序を見出すホドラーの平行主義は、晩年になるほど確信的なものになってゆく。『風景の基本リズム』はデッサン帖の中の一枚だが、ホドラーは実際の風景をデッサンすることから始め、それを彼独自の〝リズム〟にまで純化している。『レマン湖とジュラ山脈』はデッサン帖での試行を絵画化した作品である。風景(世界)があらかじめ内在している調和が表現されている。

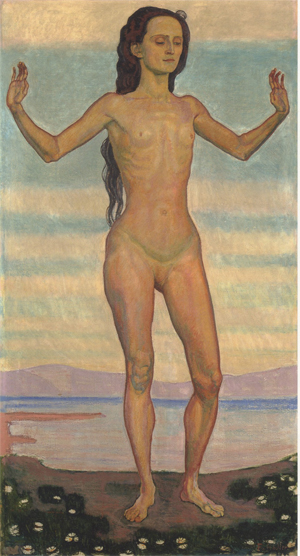

『感情』 油彩・カンヴァス 1903年頃 縦133×横71・5センチ ベルン美術館蔵

ホドラーが平行主義を見出した頃の絵には、東洋を感じさせる作品が多い。同時代人でホドラーとも交流があったウイーン分離派を代表する画家、グフタフ・クリムトとも共通する中近東からインドにかけての東洋的イメージである。平行主義はホドラーが見出した新たな世界原理だが、それはもはや古典的な意味でのヨーロッパ的(キリスト教的)絶対神性ではない。人間が風景(世界)の一部に含まれるような汎神論的原理である。マラルメが地上の事物に神の意志を見出そうとして果たせず、苦悩の果てに行き着いた〝無〟にも通じる原理だと言える。マラルメはそこから東洋的無の原理的調和に辿り着いたのである。

『白鳥のいるレマン湖とモンブラン』 油彩・カンヴァス 1918年頃 縦77×横152・2センチ ジュネヴ美術・歴史博物館蔵

『白鳥のいるレマン湖とモンブラン』はホドラーが死去した一九一八年、六十五歳の時の作品である。恐らく夕暮れのレマン湖の風景である。白鳥は列をなして描かれているが、右と左で違う方法、つまり生と死の両極に向かって泳いでいる。モンブランの上に浮かぶ雲にはホドラー作品ではなじみ深い反復が描かれている。また世界は白鳥と湖と山と空に分かれ、それらが調和している。荒いタッチの絵だが、ホドラーの絵画思想が明瞭に表現された作品である。

考えてみれば、江國さんがホドラーに魅了されるのは当然のことだった。彼女はキリスト者ではないが、初期の『神様のボート』以来ずっと、ある神的な精神地平を模索しておられる。また彼女の小説の書き方は多くの場合平行主義である。二人の主人公が交互にその内面を独白する形式で書かれることが多い。至高の神性を求めながら汎神論的であり、かつ重層化した世界はそれ自体で調和していると確信しているという点で、江國さんの文学世界はホドラー作品と本質的位相で通底しているのである。

鶴山裕司

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■