『青年俳句』は上村忠郎によって編集・発行された俳誌である。上村は昭和9年(1939年)青森県南津軽郡生まれで八戸高校を卒業している。安井浩司(秋田県立能代高校)や寺山修司(青森高校)らより2歳年上だが、高校時代から彼らと親交があったようだ。『青年俳句』の正確な創刊年月日はまだ調査できていないが、昭和29年(1954年)から33年(58年)までの5年間に通巻24号を刊行して終刊した(かなりの数の合併号があるようだ)。寺山の『牧羊神』は29年2月1日創刊だから、ほぼ同時期に創刊された雑誌である。

『青年俳句』は上村忠郎によって編集・発行された俳誌である。上村は昭和9年(1939年)青森県南津軽郡生まれで八戸高校を卒業している。安井浩司(秋田県立能代高校)や寺山修司(青森高校)らより2歳年上だが、高校時代から彼らと親交があったようだ。『青年俳句』の正確な創刊年月日はまだ調査できていないが、昭和29年(1954年)から33年(58年)までの5年間に通巻24号を刊行して終刊した(かなりの数の合併号があるようだ)。寺山の『牧羊神』は29年2月1日創刊だから、ほぼ同時期に創刊された雑誌である。

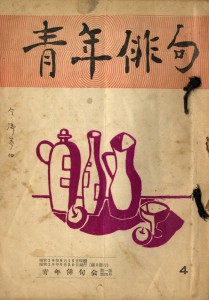

『牧羊神』がガリ版刷り雑誌なのに対して『青年俳句』は活版印刷である。どういう背景と経緯で、当時は相当な費用がかかったはずの活版雑誌を20歳の上村が創刊できたのかはわからないが、上村は高校卒業後に『デーリー東北新聞社』に就職しているので、そのツテで印刷所を安く手配できたのかもしれない。

『青年俳句』もまた『牧羊神』と同様に若い俳人たちが集う雑誌だった。同人制を採っているがその多くが『牧羊神』同人と重なっている。特に寺山は『牧羊神』のみならず、『青年俳句』でも同世代のスターだった。ただ安井氏からお借りした『青年俳句』は残念ながら全冊揃いではない。以下に手元にある『青年俳句』の刊行年月日を掲げておく。

第4号 昭和29年9月15日印刷 同9月20日発行 第1巻第4号(隔月発行、以下同)

第5号 昭和29年11月25日印刷 同12月1日発行 第1巻第5号

第6号 昭和30年3月8日印刷 同3月10日発行 第2巻第1号 通巻第6号

第7号 昭和30年7月8日印刷 同7月15日発行 第2巻第2号 通巻第7号

第8号 昭和30年8月15日印刷 同8月15日発行 第2巻第3号 通巻第8号

第10号 昭和30年10月10日印刷 同10月15日発行 第2巻第5号 通巻第10号

第11・12・13合併号 昭和30年12月30日印刷 31年1月1日発行 第3巻第1号 通巻第11・12・13号

第18号 昭和31年9月5日印刷 同9月10日発行 第3巻第6号 通巻第18号

第19・20合併号 昭和31年12月10日印刷発行 第3巻第7・8号 通巻第19・20号

第21号 昭和32年5月20日印刷発行 第4巻第1号 通巻第21号

第22号 昭和32年9月5日印刷発行 第4巻第2号 通巻第22号

第24号 昭和33年7月30日印刷発行 第5巻第2号 通巻第24号

若い俳人の同人俳誌とはいえ、『青年俳句』は普通の俳誌のたたずまいである。恐らく編集・発行人の上村の温厚な性格が反映されているのだろうと思う。先輩俳人による選句欄があり、同人の作品が並んでいる。散文も掲載されているが『牧羊神』のように声高に俳句改革を唱えるものではない。

安井氏所蔵の『青年俳句』第4号巻頭には寺山の『最後の旗手』というエセーが掲載されている。自分たち若い世代こそが俳句の未来を担うのだといった、『牧羊神』でおなじみの主張が繰り返されている。しかしそれが『青年俳句』の姿勢となることはなかった。上村は同世代のスターとして寺山を遇しているが、その主張に全面的に賛同していない。寺山の考えをあくまで同世代の声の一つとして紹介している。同郷で2歳先輩という上村への心理的な距離感がそうさせたのか、考え方の相違なのかは判然としないが、『牧羊神』と『青年俳句』では相容れないものがあったようである。

『青年俳句』第6号(昭和30年[1955年]3月10日発行)には寺山の『短歌研究』新人賞受賞問題(寺山が自作俳句を短歌にアレンジして新人賞を受賞したことに対して、賛否両論が巻き起こった)が取り上げられ、寺山の俳句作品が一段組で掲載されている。しかしそれ以降、寺山は『青年俳句』に寄稿していない。寺山が『青年俳句』に再び登場するのは、終刊少し前の第19・20合併号(31年[56年]12月10日発行)である。この号で寺山は俳句との訣別宣言を行っている。

夏休みは終つた。僕は変わつた。

しかし僕は変りはしたが、立場を転倒したのではなかつた。(中略)

僕が俳句をやめたのは、それを契機にして自己の立場に理由の台石をすえ、転倒させようとしたのではなく、この洋服がもはや僕の伸びた身長に合わなくなつたからである。(中略)

はじめに僕たち(京武久美と僕と)は「山彦」という俳句雑誌をはじめ、そのあと「青い森」を経て「牧羊神」を創刊した。僕たちは生成的には戦争の傷をうけなかつたという共通点をもつており、この寸ずまりの洋服に、めいめいが星だの貝殻でもつて飾り立てることに専念した。(中略)

このころ、僕は「チボー家の人々」のジヤツクや「デミアン」のシンクレールに僕の「そうでありたい自分」を重複させ、何かはつきりしないが、光るもの、かがやくものを怖れながら憧れていたものだつた。僕は地方の仲間をたずねて一人旅をしたり、学費を雑誌の発行費にきりかえたりした。京武久美が僕の唯一の仲間であり敵であつたのも、この頃である。(中略)

僕は上京してから、少しずつ変つた。

人は僕のこの変り方を「チエホフ祭」発表以降だといい、「大人たち」の雑踏の埃に僕がむせたのだろうと噂したが、それはあたつていない。

僕はサルトルに遭った。

「汚れた手」のユーゴーの敗北が、僕の出発点にかわつた。

社会性を俳句の内でのみ考えていた僕は、俳句というジヤンルが俳人以外の大衆には話しかけず、モノローグ的な、マスターベーシヨン的なジヤンルにすぎないことを知つたのだつた。(後略)

(『カルネ』 寺山修司 『青年俳句』第19・20合併号 昭和31年[1956年]12月10日発行、全文を本稿末尾に活字起こしして掲載してある)

寺山の評価は微妙である。詩人は俳句が優れているのだろうと言い、俳人は短歌が、歌人は映画で優れた業績を残した人なのではないかと言う。とても有名で可能性の坩堝のように感じられるのだが、今ひとつはっきりとした焦点を結ばない。誰もが寺山評価を留保し、一番優れているのは、きっと演劇なのだと演劇界にその判断を押しつけてしまう。しかし寺山演劇は厳密にはもはや再現不可能なのだ。寺山はこれだけ有名なのだから、多分、優れた文学者・創作者だろうという雰囲気(アトモスフィア)だけが漂っている。

寺山は俳句を捨てた理由を、『社会性を俳句の内でのみ考えていた僕は、俳句というジヤンルが俳人以外の大衆には話しかけず、モノローグ的な、マスターベーシヨン的なジヤンルにすぎないことを知つた』からだと述べている。この考えは正しくもあり、間違いでもある。寺山は『社会』という言葉を、文字通り新聞や雑誌で取り上げられる大衆社会という意味で使っている。そのような社会は政治家や財界人、芸能人が活躍する場所である。大衆社会で活躍したいのなら、もちろん俳句など捨て去るべきである。しかし一方で、詩人や小説家なら大衆社会の第一線で活躍できるのかという疑問も残る。

寺山は演劇・映画人として大衆社会で有名になり、自己の俳句や短歌を積極的に作品で援用することで、大衆的芸能界とは一線を画した作家という大衆イメージを創出することに成功した。寺山はその俳句訣別宣言とは裏腹に、いつまでたっても俳句や短歌を捨てなかった。しかし寺山の俳句や短歌はそれらジャンルの本質的には届いていない。寺山の言動には矛盾がある。文学は個の実存に即した『モノローグ的な、マスターベーシヨン的』な自己対話からしか生まれはしない。それを本心から嫌うなら、文学などといったジャンルには決して近づいてはならないのである。映像を含めた寺山作品は極めて自己耽溺的なものである。寺山の芸術に社会性は希薄であり、彼は最後まで『私』についてしか語らなかった。

河原のごときごう(「ごう」に傍点)の者ならば、こんな俳句ごとより、もうすこしはましの別の世間で、はるかに偉く生きられたろうに、と偏見をもって同情するのである。何故、河原が俳句ごとき矮小形式に魂を売ろうとしたのか、それが残念でしょうがない。(中略)俳句以外、たとえば短歌だったら、あんがい塚本邦雄なんかをくつがえせたろうし、文筆家だったら某、批評家だったら高名な某ぐらいになれたはずの男であった。(中略)ところが、俳句では、何者かに成り損った男、つまり俳句作品をふくめて、たかだか〝河原枇杷男〟にしかなれないのであった。

(『葛の一葉-河原枇杷男の俳句』 安井浩司 昭和53年[1978年])

安井浩司が河原枇杷男論で語っているのは、河原のことであるはずがない。安井は自己について語っている。この文章は、安井浩司は『文筆家だったら某、批評家だったら高名な某ぐらいになれたはずの男であった』が、『俳句では、何者かに成り損った男、つまり俳句作品をふくめて、たかだか〝安井浩司〟にしかなれないのであった』と読み解かれて良い。

安井の文章は、寺山の俳句訣別宣言と奇妙な一致を見せている。俳句に携わっている限り、どんなに優秀でも『何者かに成り損った男』にしかなれない。少し皮肉な言い方をすれば、俳句を捨て去れば(少なくともそのふりをすれば)、寺山修司程度の『高名な某ぐらいになれたはず』なのである。しかし安井はそうしなかった。もっと厳密に言えば、そうしようとしてもできなかった。その結果は安井と寺山の知名度の差となって現れているだろう。しかし大衆的人気投票で文学者の価値が決まるわけでは決してないのである。

僕は安井が寺山を痛烈に批判する理由がわかるような気がする。俳句というジャンルはとてつもなく厳しい。他者より秀でた多少の才気など、俳句ジャンルはいとも簡単に押し潰してしまう。それは寺山もわかっていたはずである。寺山は俳句ジャンルの最も厳しい局面に立たされる前に、フッとその身をかわしてしまった。しかし誰かがその残酷に直面しなければならない。安井浩司はそのような残酷に身を委ねた俳句作家の一人である。これも少し皮肉な言い方かもしれないが、手っ取り早く大衆社会で有名になりたい方は寺山修司の方法を見習い、文学者になりたいのなら安井浩司に学ぶべきだろう。

処女句集上梓前の安井浩司が何を考え、どのように自己の文学の方向性を定めていったのかを探るのが本稿の大きな主題の一つだが、寺山と同様、安井も本質的には『青年俳句』に積極的に関与してはいないようだ。次回は数少ないが『青年俳句』掲載の安井作品と、大岡頌司作品について考察しておきたい。

鶴山裕司

■ 『青年俳句』第19・20合併号掲載 寺山修司『カルネ』 ■

夏休みは終つた。僕は変わつた。

しかし僕は変りはしたが、立場を転倒したのではなかつた。

青年から大人へ変つてゆくとき、青年の日の美しさに比例して「大人となつた自分」への嫌悪の念は大きいものである。

しかし、そのせいで立場を転倒させて、現在ある「いい大人たち」のカテゴリイに自分をあてはめようとする性急さは、自分の誤ちを容認することでしかない。

僕が俳句をやめたのは、それを契機にして自己の立場に理由の台石をすえ、転倒させようとしたのではなく、この洋服がもはや僕の伸びた身長に合わなくなつたからである。

そうだ。僕は二十才。五尺七寸になつた。

かつてデミアンが、不遇の音楽家に書きおくつたように、僕は卵の殻をひとつ脱いだに過ぎなかつた。

こゝに「新しき血」と題してまとめた百四十六句の作品は、すべて僕の十代の、もつと言をきわめれば、大部分は高校時代の作品である。

これらの作品のうしろにある月日に僕は愛着と、そしてパセテイツクな焦慮をもつて、いま話しかけようと思う。

十七才から二十才まで。恐籠から僕まで。

はじめに僕たち(京武久美と僕と)は「山彦」という俳句雑誌をはじめ、そのあと「青い森」を経て「牧羊神」を創刊した。僕たちは生成的には戦争の傷をうけなかつたという共通点をもつており、この寸ずまりの洋服に、めいめいが星だの貝殻でもつて飾り立てることに専念した。

「時間を鍛える」のではなく「時間の外にいる」ことが僕たちの仕事のように思えたのも、よく知らない時間に介在して、いたずらに「若さ」を階級化したくないという僕の考えからであつた。

「牧羊神」に関する限り、若さは権利を恢復していたし、十号で挫折するまで「恋愛特集」だとか「全国学生俳句祭」毎月の俳句会等等と僕は忙しく楽しかつた。

このころ、僕は「チボー家の人々」のジヤツクや「デミアン」のシンクレールに僕の「そうでありたい自分」を重複させ、何かはつきりしないが、光るもの、かがやくものを怖れながら憧れていたものだつた。僕は地方の仲間をたずねて一人旅をしたり、学費を雑誌の発行費にきりかえたりした。京武久美が僕の唯一の仲間であり敵であつたのも、この頃である。

★

僕は上京してから、少しずつ変つた。

人は僕のこの変り方を「チエホフ祭」発表以降だといい、「大人たち」の雑踏の埃に僕がむせたのだろうと噂したが、それはあたつていない。

僕はサルトルに遭った。

「汚れた手」のユーゴーの敗北が、僕の出発点にかわつた。

社会性を俳句の内でのみ考えていた僕は、俳句というジヤンルが俳人以外の大衆には話しかけず、モノローグ的な、マスターベーシヨン的なジヤンルにすぎないことを知つたのだつた。

美学を僕はVOUクラブで学び、短歌で僕はリズムを学んだ。僕は「ノア」を創刊し画学生、作曲家、詩人などと交友をもつた。しかし何より僕が山田太一という、いい友人と知り合つたのも、この時間であつた。彼は、僕が入院してからの一年の間、ほとんど毎日のように手紙をくれて、僕と感想の交換をしあつた。あつた。

たまたま彼の恋人が左翼の劇団の女優だつたため、僕も彼についてマルキシズムとぶつつからなければならなかつた。

彼はストイツクで、何ごとにつけても自分の生理を大切にしているように見受けられたが、その実は説明的に生理を制約して「そうでありたい自分」のために「そうである自分」を我慢させていた。

僕は勉強家のこの美青年を尊敬し、彼のすすめる本を幾冊か詠んだアルベレスを古本屋で見つけ、二人で争つて詠み、これが僕たちのある時期にきわめて重要な役を果したものだつた。

この時期の作品は、作品集「われに五月を」(作品社刊)に大部分のつている。

僕は音楽好きで、彼とラジオのミユージツクレターなどで軽音楽を交換しあつたりした。

僕は、この時期に失恋している。

ラヴエルの「ツイガーヌ」の好きなその子を、僕は「かずこについて」という詩や短歌にたくさんうたつた。

★

わずか三年ばかりをこの時期、あの時期と分ける僕のやり方は、なるほど性急であるかもしれない。しかし分けると、最後の、つまり「いまの時間」に、僕がふたたび病気恢復と共に行動欲にかられるのは当然だつた。

「ナタエルよ、書を捨てよ、野へ出よう」という一句が、ぼくを喜ばした。

ぼくは自分で詩劇をかき河野典生、山口洋子などという仲間と小さい劇団「ガラスの髭」をつくつた。そして第一回公演としてぼくの「忘れた領分」(一幕)を上演し谷川俊太郎はじめ、いゝ先輩を知つた。

ぼくはこうして俳句とはつきり絶縁し、昔の仲間たちに「牧羊神」の再刊を委ねたのだつた。

作品集「われに五月を」を出すにあたつて、ぼくの詩や歌や散文詩の時期は決算されたが、俳句を愛した時期は、ぼくの思い出の雑誌「青年俳句」に発表できたことを、ぼくはどんなにかうれしく思うことだろう。

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■