今号は作品特集です。編集部のリードに「新型コロナウイルスの感染拡大・蔓延により、「密」を裂けて、「距離」を取ることを余儀なくされて、もう一年半。前代未聞というべきか、百年に一度というべきか。そんな事態を、歌人たちは歌う。未来の歌人たちは、この作品集をどう読むだろうか」とあります。

榠樝の花咲くころ透明なさむさ来て小さき花にくれなゐ残す

榠樝の花咲けば思ほゆそのもとに牛乳を飲みき母なき吾れは

ひなかざりせしを喜ぶ女の子と掃く手休めて話せりけさは

包丁を研ぎてくれよとわが友は車駆り来ぬ桃の花乗せて

包丁を研げば素水に刃物の香たちてほのかに春のけはひす

みなし子の心もちて励みたる若くさびしき春の夕ぐれ

みなし子の心うせしはいつよりかそれよりずつと堕落しつづく

ドラえもんの扉がほしいコロナなき音楽祭まで亀歩ませて

コロナコロナと怠けた日日をごまかせど怠けのたのしさ身につきはじむ

ディスタンスいろいろなもの遠くなり春の夕べを木偶のごとゐる

高すぎる長すぎる小さすぎるすぎたるものの多しこの世は

引き算のやうにご近所のひと消えて何事もなし無しといふことの

二度とこのやうなとは何度いふ数へきれないそしてまたいふ

黄金のやうな晩年のひととせをコロナで棒にふつたと言はう

人外のものとなり人遠しとは吾がことか椿ぽとりと落ちて

川の洲に鷺の木ありきしろしろと夜は発光し枯れゆきにけり

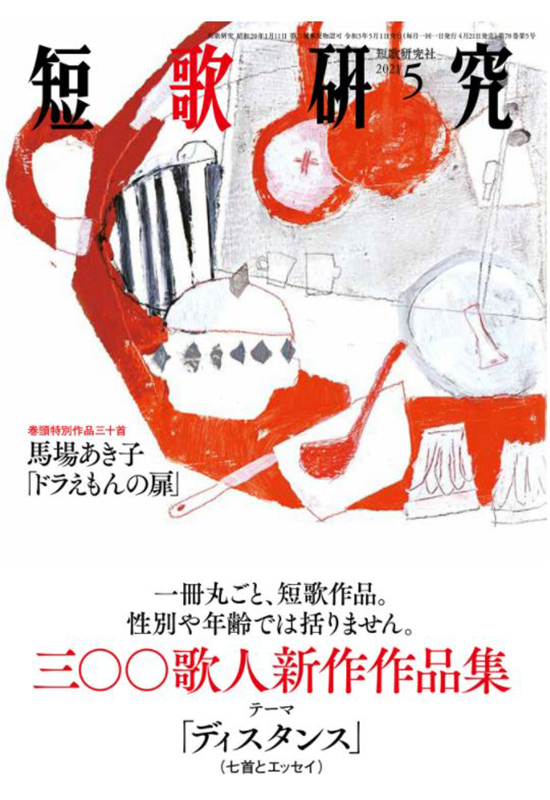

馬場あき子「ドラえもんの扉」

作品特集とは別に馬場あき子さんが巻頭特別作品三十首「ドラえもんの扉」を発表しておられます。今全盛の口語短歌ではなくすべて文語です。文語ならすべてそうなるわけではありませんが意識的に使えば日本語表現の〝過去〟を作品に反映させることができます。読後感――つまり歌の伝達意味内容が微妙に膨らむ。

たとえば「二度とこのやうなとは何度いふ数へきれないそしてまたいふ」は現代を絶対としていません。震災もパンデミックも戦争も過去に何度も起き現代に突然生起して未来にも必ず起こる。それを決定的出来事にするのかどうかは作家次第です。また出来事の衝撃は大きくても人間の日常は「引き算のやうにご近所のひと消えて何事もなし無しといふことの」といった様態がほとんどです。

表記的にも内容的にも目立った派手さはありませんが馬場さんの歌は自在です。無理をせずとも自在に自由に書けるということです。「私の日常」を歌の前提にしているのは口語でも文語短歌でも同じです。ほとんどの歌が私の身辺から生まれている。それをいちいち修辞にくるむ工夫をすれば歌は苦しくなる。年を取れば取るほど苦しくなってゆくのは当然です。間違いなく歌人のフラストレーションは溜まってゆく。

馬場さんの歌は「みなし子の心もちて励みたる若くさびしき春の夕ぐれ」から「みなし子の心うせしはいつよりかそれよりずつと堕落しつづく」とある本質にスッと移行してゆく。老大家の読み慣れた歌だと片付けることもできますが自在に書きながら崩れないでいることを示しています。誰だって年を取れば気力体力が衰える。それまでに自由に自在に書ける方法を体得しておくことは作家にはとても重要です。

わたくしといふディスタンスなかぞらへ投げし十六歳の切り髪

永遠のディスタンスある父母ゆ泪のごときわれ生れにけり

星々のディスタンスいつか近づきて抱擁なせり天死ぬる日や

春の夜の月は崩るるジェンダーのやみに浮かべり犬妻かへらず

たふれたる鳥の起きいで歩みゆく神話のごとき朝をひとりや

雪の上にしたたらすべき經血のもはや絕えたる一日クー・デタ

ふくしまの地震を語らず原發を語らざる春、星はみごもる

水原紫苑「犬妻かへらず」

特集では三〇〇人の歌人が「ディスタンス」の題詠で歌を七首詠みそれが年功序列ではなくお名前の五十音順に掲載されています。ディスタンスはコロナ禍のソーシャル・ディスタンスであり多くの歌人がそれに沿って詠んでいます。水原紫苑さんもきっちり題を踏まえているのですが一味違いますね。

この七首だけから作家の意図を正確に読み取るのは難しいですが冒頭歌は「わたくしといふディスタンスなかぞらへ投げし十六歳の切り髪」です。十六歳の時に髪を切って空に投げ上げ行方不明になった「わたくし」を模索する意図のようです。父母にも距離(ディスタンス)はありそれが近づけば「天死ぬる」。わたくしの居場所がないことが「やみに浮かべり犬妻かへらず」と表現される。犬妻とはなにか。『今昔』からの微かな引用か。ただもちろんわたくしは死んだり消えたりしない。「たふれたる鳥の起きいで歩みゆく神話のごとき朝をひとりや」と孤独が表現されます。

ある意味異様なほど構えの大きな短歌です。地上の出来事からは無縁の歌かというとそうではなく「ふくしまの地震を語らず原發を語らざる春、星はみごもる」で連作は止まる。春は再生であり身ごもるは必然とは言えますが地上から天上にある種の観念的ベクトルが走っているのは読み取れます。

水原さんの歌にはちょっと不可思議に感じられるほどの構えの大きさがありますね。これがどこに行き着くのか正直なところよくわかりません。ただ孤独な闘いを戦っておられるような気がします。ただそれが歌の共通地平と呼ぶようなパラダイムに抜けるのか水原さんの個の試行になるのかかもよくわからない。しかし日常文語体歌とも口語歌とも異質な歌であるのは確かだと思います。

薔薇という漢字は満開

つぼみでも散りぎわでもない 遠く眺める

悲しみのよだれのようなつるばらの

崖の上には古い借家が

五人もの人と木や虫そして本

育った家は現実だったか

「お話」ではなく事実

つるばらは業突く張りの大家が伐った

ロサ・ガリガ――いわゆるバラの形じゃ

ないあなたが原種

そういうものよね

白そして赤、赤 崖を覆う春

留守番しながら覗きこんだ

紙くずのようなつるばら

皆召され 世界にわたしひとりの記憶

林あまり「ロサの家」

林あまりさんは二行あるいは三行分けで歌を書いておられます。行分け詩は基本的に自由詩の書き方です。行分けの効果を正確に説明するのは難しいですがそれによってある種の空白が埋まれ意味やイメージの飛躍的結合が容易になるのは確かです。ただし俳句の高柳重信の多行俳句の試行で明らかなように俳句や短歌で行分け形式が一つの様式として確立され継承されたことはありません(俳句では重信「俳句評論」派の一部作家が多行を実践していますが無季無韻などと同じような形式化の道を辿った少数派です)。

林さんの歌は一種のテーゼ形式です。「薔薇という漢字は満開」と実景と観念が入り混じったイメージが提示され「つぼみでも散りぎわでもない 遠く眺める」と受容される。薔薇という実在は人間の観念世界では遠くにあり「つぼみでも散りぎわでもな」く咲いているということです。花開いているわけですから謎はない。謎は開化の後に生じます。

「五人もの人と木や虫そして本/育った家は現実だったか」と歌は過去へと遡り「紙くずのようなつるばら/ 皆召され 世界にわたしひとりの記憶」と深層心理へと遡行してゆきます。ディスタンスというお題が表層現実から作家の深層心理への遡行で表現されているわけです。

伝統的文語短歌と俵万智―穂村弘さんの口語短歌・ニューウエーブ短歌全盛の時代に俵・穂村さんらとほぼ同時期に現れた女性作家二人が明らかに短歌界の大流とは異なる歌を詠んでおられるのは頼もしいですね。短歌に限らず詩はすべからず作家の観念的核を有していないと作品として強くなりません。お二人の作品にはそんな核を感じ取ることができます。

「麗はしいデスタンス」歌いし一穂 ふわと隣に来てすわる亡母

井辻朱美

作品特集ではかなりの歌人が吉田一穂の「母」の「あゝ麗はしい距離/つねに遠のいてゆく風景・・・・・・」を引用なさっているので驚きました。一穂などもう誰も詠んでいないのではないかと思っていましたがそうでもないんですね。

引用を繰り返しながら人は死ぬ春の歪みのさくらのように

堂園昌彦

身も蓋もないですが堂園昌彦さんの歌にあるように文学が引用の織物であるのも事実。文語体で書こうと口語体だろうとそれは変わりません。新しい表現は刺激的であればあるほどすぐに表現の共同体に吸収され常態となってゆく。それが飽和に近づけばまたそれを崩す新たな試みが表れるのです。

高嶋秋穂

■ 金魚屋の本 ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■