『御免朝鮮人来聘行列附』(参考資料)

江戸時代後期(十九世紀) 紙本木版淡彩 一巻 縦一九×横六六二センチ 高麗美術館蔵 『こころの交流 朝鮮通信使』展図録(平成十三年[二〇〇一年]京都文化博物館)より

『御免朝鮮人来聘行列附』は江戸後期に作られた朝鮮通信使行列図の一部である。拡げると六メートルを超える。ただし木版画で彩色してある。かなりの部数が作られ頒布されていたことがわかる。これ以外にも朝鮮通信使を描いた屏風などは膨大な数が残っている。図からわかるように朝鮮通信使はラッパを吹き太鼓を叩く楽隊を先頭にして行列した。通過するまでに数時間はかかる大行列だった。別府細工の唐子が朝鮮通信使の楽隊を写しているのは言うまでもない。

参勤交代と同様に、幕府は朝鮮通信使が通過する道中の藩に自腹で道中警護や宿泊所での接待を課した。仮設の宿泊所や道路の整備、河川に仮橋を架ける工事に近隣農民らも駆り出される重いお勤めだった。ビートルズのメンバーたちが来日した時に日本側が分刻みでスケジュールを管理していたのに驚いたと回想していたが、朝鮮通信使を迎える際の各藩の緻密な予定表や宿泊所、仮橋などの図面も大量に残っている。昔から日本人のやることは変わらない。とにかく先に段取りを決めてそれを忠実にこなしてゆくのが日本人の作法だった。

『朝鮮通信使の行程』(参考資料)

『こころの交流 朝鮮通信使』展図録(平成十三年[二〇〇一年]京都文化博物館)より

かなりアバウトだが『朝鮮通信使の行程』である。行列は日光まで伸びているがこれは徳川家康を祀った東照宮に朝鮮通信使を参拝させるためだった。しかし通信使側は対等外交なのだから東照宮に跪拝することはできないと拒否して日光の町に留まり参拝しなかった。だが日本側の資料には参拝したと記されている。日光まで行ったのだから参拝したのと同じだろうという強引な解釈である。これも外交では昔から変わらないご都合主義である。どちらの国が先に交渉や答礼の席に着くのかだけでも揉めるのが外交というものである。幕府と朝鮮の国交は和気藹々としたものではなく常に緊張関係を孕んでいた。幕府側の強引な要請に屈した通信使が本国に帰ってから左遷されるという出来事も起こっている。

朝鮮通信使、それに琉球使節も美濃路を通って江戸に参府した。別府細工の作者・広瀬清八(父)が生きた時代には、朝鮮通信使は延享五年(一七四八年、清八二十二歳)と宝暦十四年(一七六四年、清八三十八歳)の二回美濃路を往復している。琉球使節は清八時代に六回美濃路を往復した。若い頃大坂や名古屋で修行していたとしても、清八は朝鮮通信使の行列を二回、琉球使節は六回間近で見る機会があったわけだ。もちろん清八が行列を見たという証拠はない。しかし恐らく実際に見て強い衝撃を受けたのだろう。でなければ別府細工に朝鮮人の姿が反映されることはなかったろう。

『御免朝鮮人来聘行列附』や『朝鮮通信使の行程』は『こころの交流 朝鮮通信使』の図録から転載させてもらった。僕が朝鮮に興味を持つきっかけになった思い出深い展覧会である。二十年以上前になるが京都でピヨピヨ遊び惚けていた時期に高倉通りを歩いていると、たまたま京都文化博物館で『こころの交流 朝鮮通信使』展をやっていた。もう骨董を買い始めていて初心者が買うのは古伊万里と李朝と相場が決まっているから、李朝美術にはそれなりに関心があった。しかし江戸時代に大規模な朝鮮通信使が漢城(ソウル)と江戸を往復していたことは知らなかった。図録も買ったのだが物置と化した書庫に埋もれて行方不明だったのをようやく見つけた。

大規模な行列で江戸時代に十二回も実施されているので(最後の通信使は両国の財政疲弊と西欧列強による東アジア動乱を反映して対馬止まりだった)、朝鮮通信使の資料や民間伝承は探せば日本各地に膨大な量が残っている。別府細工は珍しく金工だが氷山の一角である。しかし朝鮮通信使の記憶は日本では一般的には拭ったように忘れ去られている。大名行列ほどにも知られていない。この朝鮮に対する無関心が日本と朝鮮の仲の悪さの一因になっているのは確かでしょうな。日本人は江戸までの最新文化・技術がすべて中国から来たと思い込んでいるようなところがあるがそんなことはない。だいたい中国とは国交がなかったのである。朝鮮の役割は絶大だった。

朝鮮通信使が来日すると身近に接することのできた武士や貴族はもちろん、町人までもが隙を見て通信使一行と交流しようとした。話し言葉は通じなかったが漢文で筆談できたからである。朝鮮通信使一行は日本の貴人たちからの揮毫などの依頼をこなすために夜寝られないほど忙しかったのだという。朝鮮通信使は大人気だった。ただし外交と個人的交流は別である。

新井白石は第六代将軍・家宣の御側御用人で優秀な武士官僚だった。ただ『折たく柴の記』などを読むと在任中の政治実績自慢が多く、現代政治家が引退してから書く回顧録とあまりかわらない。どうも好きになれないお方である。それはだいぶ昔の人だが菅原道真も同じようなもので、『菅家文草』を読むと「あーこれじゃぁ左遷されるわなー」と思ってしまうところがある。まったく文は人なりである。

それはともかく白石は数々の改革を断行した。正徳の治である。その中に朝鮮通信使への対応も含まれていた。それまでは朝鮮側国書で徳川将軍は「大君」と記されていたが、それを「日本国王」に改めさせた。朝鮮側は天皇と将軍の権力(権威)二重構造を理解しあぐねていた節がありこれは案外すんなり受け入れられた。ただ日本国王は足利幕府が中国王朝から冊封を受けていた時の称号で国内の政治家や儒者からの反発が強かった。しかし良くも悪くも理路整然と考える白石は将軍は実質的に日本国王だと突っぱねた。

白石はまた自分の漢詩集『陶情詩集』を朝鮮通信使製述官に送り序文を乞うた。朝鮮では日本の漢詩にはろくなものがないと言われていたのでその対抗意識である。実際『陶情詩集』は朝鮮でも評判が良かった。白石は朝鮮通信使正使と面会した際に、宣教師シドッチを尋問して得た知識(『西洋紀聞』などにまとめられた)を披露してもいる。朝鮮通信使よりも情報通なのを誇りたかったようだ。

白石は儒者としては木下順庵門下だったが同門の俊英に雨森芳洲がいた(白石より十一歳年下)。芳洲は師・順庵の推薦で対馬藩に仕官した。儒者としてだけでなく言語学者としても優秀な人で、まず中国語を学び対馬藩仕官後に釜山の倭館に赴任して朝鮮語も習得した。トリリンガルだったのである。対馬藩で朝鮮との折衝に当たったほか藩内に朝鮮語通訳養成所「韓語司」を作り教科書まで書いた。対馬藩の役人として朝鮮通信使に同行もしている。

社会的地位は白石の方が比べものにならないほど高かったが芳洲と白石は仲が悪かった。互いに罵倒し合っている。最大の原因は朝鮮への姿勢である。芳洲は晩年に対馬藩主のために『交隣提醒』を書きその中で国と国とは「誠信の交わり」が重要だと書いている。誠信について「実意と申す事にて、互いに欺かず、争わず、真実を以て交わり候を、誠信とは申し候」と補足している。実際に大勢の朝鮮人と親しく交わっていた芳洲には白石の朝鮮蔑視姿勢が我慢ならなかったのである。

もちろんどちらが正しいとは言えない。白石は幕府(政府)を代表しており、隙を見せれば即座にマウンティングしようとする外国に厳しく対峙しなければならなかった。ただ夏目漱石が言ったように「元来国と国とは辞令はいくらやかましくっても、徳義心はそんなにありゃしません。詐欺をやる、誤魔化しをやる、ペテンにかける、滅茶苦茶なもの」なのも確かである。利害に基づく国家間の駆け引きよりも個人的友情の方が強い場合もある。

まあハッキリ言えば、日本と朝鮮は国同士としては仲の悪い兄弟姉妹のように太古の昔からいがみ合っていた。今の韓国人は否定するだろうが、朝鮮は超大国中国の正統冊封国(中国への朝貢によって独立国として認められた正統小中華)という矜持を抱いていた。そのため公式文書では中国の年号を使い皇帝の称号を避けながら、独立国であることを誇示するために独自のハングル文字を生み出したりもしている。今でも韓国は中国に配慮した二面外交を採りがちだがそれは昔からである。ただ江戸期までは小中華として極東の島国小国日本を蔑んで見ていた。日本は日本で朝鮮を中国の冊封国として中華帝国よりも下に見ていた。お互いに蔑み合いながら中華帝国をすっ飛ばして交流していたわけだ。仲がいいような悪いような関係、ということになりますな。

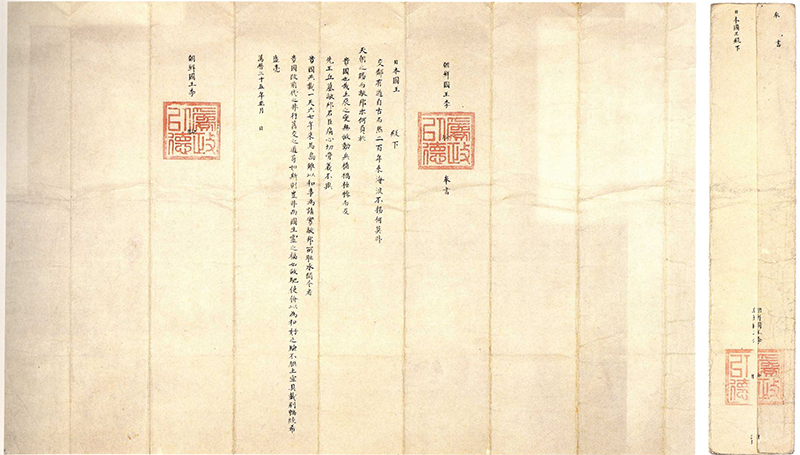

『朝鮮国王宣祖国書』(参考資料)

一六〇七年(万暦三十五、宣祖四十年) 紙本墨書 一通 縦六〇・二×横九三センチ 京都大学総合博物館蔵 『こころの交流 朝鮮通信使』展図録(平成十三年[二〇〇一年]京都文化博物館)より

『爲政以徳印』(参考資料)

安土桃山時代 木印 一顆 縦七・三×横七・三×高四センチ 京都大学総合博物館蔵 『こころの交流 朝鮮通信使』展図録(平成十三年[二〇〇一年]京都文化博物館)より

「第14回 御本茶碗」「第65回 釘彫伊羅保の御本茶碗」でも書いたが、幕末まで一貫して朝鮮との折衝の前面に立っていたのは対馬藩である。大坂夏の陣で豊家が滅び徳川幕府が誕生した後にいち早く朝鮮との国交回復に暗躍したのが対馬藩だった。その際対馬藩は徳川幕府国書を偽造し、朝鮮国王国書も偽造して幕府に提出した。『朝鮮国王宣祖国書』は対馬藩が偽造した朝鮮側国書で『爲政以徳印』は偽造国書に捺された偽印である。対馬藩宗家の資料(宗家文書と呼ばれる)の中から発見された。

朝鮮が秀吉の侵略戦争に激怒したのは当然のことで、だが日本との貿易は重要だったから、国交回復を乞う対馬藩に「ではまず徳川幕府の方から謝罪入りの国書を出せ」と要求した。しかし徳川様は「秀吉殿のやったことだから」とつれない。そこで対馬藩は国書を偽造して朝鮮に提出し、それじゃあということで朝鮮から使節団(この時は通信使ではなく「回答兼刷還使」――日本の国書への回答と国交を元に戻すための使節団――という名称だった)が派遣されることになった。しかし対馬藩が朝鮮側国書を内覧させてもらうと「奉復」と書いてある。徳川様は国書を出していないので「奉復」では偽造がバレる。そこで対馬藩は通信使が二代将軍秀忠に謁見する直前に国書をすり替えた。偽造国書では「奉復」が「奉書」に変わっているほか数カ所が巧妙に書き替えられている。

この国書偽造は三代将軍家光の時代にバレた。対馬藩宗家と対立した家老・柳川調興が国書改竄を幕府に暴露したのだった。一種のお家騒動であり「柳川一件」と呼ばれる。将軍家光と老中の前で対馬藩藩主・宗義成と柳川調興の直接口論が行われ、宗義成は無罪、調興は津軽への流罪で決着がついた。幕府側はとっくに宗家の国書偽造を知っていた節がある。しかし疑念を徹底追求することなく利害を優先してうやむやに済ませた。国書偽造を知らされた朝鮮側も大騒ぎしていない。すでに通商は始まっており偽造は過去の出来事だった。現代の人間関係や国際社会の利害関係とあまり変わらない灰色決着である。日韓関係では、言葉は適切ではないかもしれないが面白いことが色々起こっている。

『徳川綱吉国書控』(参考資料)

天和二年(一六八二年) 紙本墨書 一通 縦四〇・六×横一一・二センチ 藤井斉成会有隣館蔵 重要文化財 『こころの交流 朝鮮通信使』展図録(平成十三年[二〇〇一年]京都文化博物館)より

ついでに日本側国書も紹介しておきましょう。江戸が空前の好景気に沸いた五代将軍綱吉時代の国書控えである。金銀を撒いた豪華な料紙を使っている。重文になっているが今なら国立公文書館行きですな。白の韓紙だけの朝鮮側国書に比べると豪華である。しかしこれは文化の違いだ。儒教を重んじた朝鮮では白色を尊んだ。朝鮮側国書は何枚もの和紙を打ち重ねて厚紙とし、それを皺一つなく折り畳んでいる。墨も濃くまったく文字の滲みがない。驚異的技術である。対する日本は朝鮮同様儒教を重んじたが和様だ。平安王朝以来の装飾料紙を使っている。対外的に文化を誇り合うとこういう対比になる。物を見ていると自ずから民俗や宗教共同体の違いがわかるから骨董は面白い。

今は日韓関係が史上最悪だと言われる。対馬仏像盗難事件の余波もあって韓国関連の展覧会なども開催される気配がない。盗品を返さないのはどう考えてもよくない。しかしまあ政治的軋轢は物書きには無縁だ。だいたい世界中どこに行っても隣国同士は仲が悪いものである。悪いながら密接に付き合っている。ただ日本のような島国では切迫した隣人の姿が希薄である。朝鮮(韓国)はそのほとんど唯一の例外で太古の昔から緊張と融和が入り混じる複雑な関係を結んできた。ドストエフスキー『カラマーゾフの兄弟』でゾシマ長老は「人間は隣人を憎みながら人類を愛してる」と言った。そういった人間存在の本質が表裏で露骨に表れるから日韓関係は面白い。政治で割り切ったら文学になりません。

『唐人象使い文鎮』(参考資料)

別府細工 個人蔵 『こころの交流 朝鮮通信使』展図録(平成十三年[二〇〇一年]京都文化博物館)より

『こころの交流 朝鮮通信使』展図録には朝鮮通信使関連の日本製「工芸品・民芸品」コーナーがあり別府細工が掲載されている。それらは少し前にお亡くなりになった、日本有数の別府細工のコレクター蒐集品である。僕が買った別府細工もこのコレクターの旧蔵品の一部だ。もちろんトップレベルの物ではなくて底辺的コレクションですが。

『唐人象使い文鎮』は彩色の別府細工はないので色は後乗せである。別府細工の動物には龍(空想ですが)、猿、虎、亀などがいるが象は少なく現存で三点ほどしか確認されていない。もしかすると将軍吉宗が輸入した象を「朕も見たーい」ということで、広南従四位白象という官位まで与えて眺めた中御門天皇の故事を踏まえているのかもしれない。象使いは朝鮮人に見えるが輸入したのは清の商人である。作者の広瀬清八(父)は朝鮮通信使の行列を実際に見たと思われるが朝鮮人と中国人、琉球使節を厳密に分別しておらず想像力を働かせて自由に蝋型細工を作った。

シノワズリのデルフト陶やフィリピンのサント(キリスト教聖像)など、ある文化が異文化と接触して生まれた美術品は面白い。別府細工もそうだが敵意などは一切なく、むしろ異文化に対する幸福な誤解が自由な表現を生み出している。現代の情報化社会ではそういった幸福な誤解は許されていない。便利になったようでいて不自由なわけだが、それでもなお想像し創造しなければ文化は面白くならない。

鶴山裕司

(図版撮影 タナカユキヒロ)

(2022 / 03 / 04 30枚)

■ 鶴山裕司さんの本 ■

■ 金魚屋の本 ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■