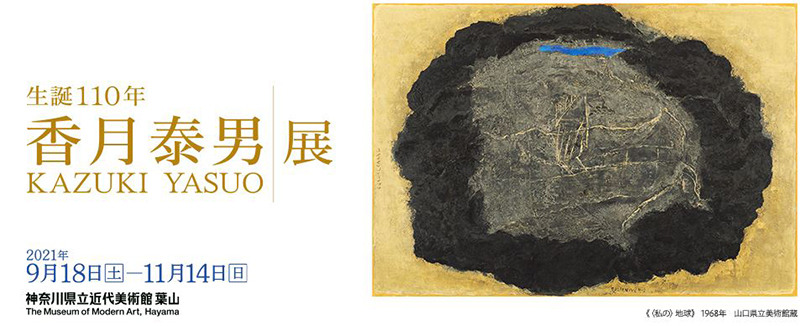

No.122『生誕110年 香月泰男』展

於・神奈川県立美術館 葉山

(2022年05月29日まで新潟市美術館、練馬区立美術館、足利市立美術館を巡回)

会期=2021/09/18~11/14

入館料=1,000円[一般]

カタログ=2,400円

香月泰男展は今年最も心躍る現代美術作家の展覧会だった。神奈川県立美術館・葉山での展覧会は終わってしまったが、来年五月二十九日まで各地を回覧する。香月の代表作を観覧できる展覧会である。

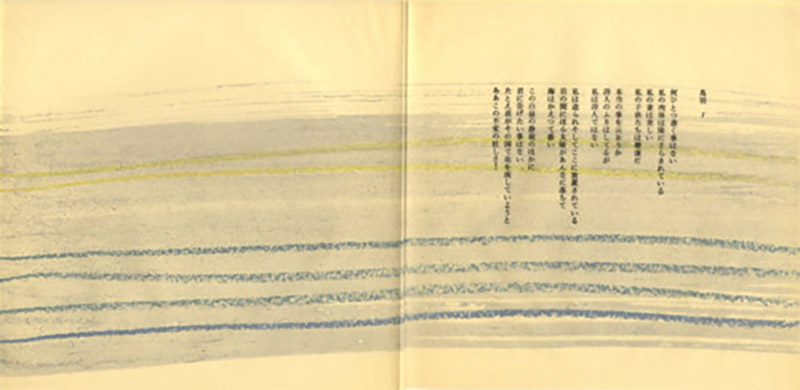

詩画集『旅』

谷川俊太郎・詩 香月泰男・絵 求龍堂刊 昭和四十八年(一九六八年)

僕が香月さんの絵に初めて触れたのは谷川俊太郎さんとの詩画集『旅』だった。学生時代には求龍堂から出版されていた箱入り大型本の初版を古本屋で比較的安い値段で買うことができた。詩画集はいろいろ出版されているが詩も絵も素晴らしい詩画集は少ない。『旅』はその最高峰に位置するだろう。初版は香月の絵の上に透明なハトロン紙のような紙に印刷された詩が乗っているという手の込んだものだった。『旅』を見て(読んで)いつか自分も詩画集を出してみたいと思った詩人は多いだろう。あんまりネガティブなことは書きたくないが、今では詩集を出すのも一苦労という時代になってしまった。手のかかる詩画集を出版できてそれを広く読んでもらえる詩人は幸せだ。

それはともかくとして『旅』の香月の絵は衝撃的だった。クレヨンで素朴な線を何本か描き、背景にサッと刷毛で色を塗ったような絵があった。よほどの確信がなければこんなに簡素な絵を〝完成形〟として提示できないだろう。絵は複雑なら傑作になるわけではない。単純ならいいというわけでもない。結果がすべてと言えばそれまでだが、パッと目に飛び込んできた瞬間に勝負が決まる。紙の上にクレヨンと水彩だけで描いても傑作になる時はなる。画家は魔法使いだなと思った。

詩人には美術が好きな人が多いが、詩が短く直観的理解でその価値(あまり好きな言葉ではないが)が決まってしまうからだろう。そういう意味では美術に似ているところがある。だが詩はどこまでいっても言葉である。決してモノにはなってくれない。ただ詩人はどこかで自分の詩がモノのようにどっしりとして動かない傷、あるいは絵のようになってくれないかなと思っているところがある。絵や美術がうらやましいのだ。身も蓋もないことを言えば動かない活字にはなるが饒舌な文字と沈黙の絵画は近くて遠い表現だ。しかしだからこそ詩画集というほとんど不可能な夢を夢見たりする。

『旅』で香月の絵を知ってからすぐに彼が〝シベリア・シリーズ〟の画家だと知った。それもまた驚きだった。シベリア・シリーズの香月の絵は『旅』系統の絵とはまったく違う。暗く陰鬱だ。しかしもの凄く魅力がある。今回の展覧会ではシベリア・シリーズの代表作が数多く出品されていた。香月が生涯追求した表芸の代表作揃いだった。

『少女』

昭和十三年(一九三九年) 油彩、カンヴァス 縦七二・八×横六〇・八センチ 香月泰男美術館蔵

香月泰男は明治四十四年(一九一一年)、山口県大津郡三隅村で生まれた。幼い頃から絵を描くのが好きで東京美術学校(現・東京藝術大学)を受験したが落第し、二浪してようやく二十歳の時に合格した。昭和初期には美学校はすでに狭き門になっていた。日独学館という寄宿舎に住んだが同郷の松田正平らがいっしょだった。松田とはそれほど親しくなかったようだが、画題などは別として後年辿り着いた具象抽象画という面で非常に近しいところがある。この時代の絵画の一つの特徴かもしれない。

それはともかく西洋科(洋画科)で香月は藤島武二の教室で学んだ。しかし藤島の画風に影響を受けることはなかった。同窓の彫刻家・柳原義達は「卒業するまで、ついに一度も絵を師に見せなかった」と言っている。藤島には美学校の予備校格の川端美術学校でも学んだはずだが一時代前の黒田清輝白馬会・外光派の画家である。藤島の明るく抒情的な画風とは肌が合わなかったのだろう。さもありなん、ではあるが、香月もその資質に高い抒情性を持っていた。藤島への反発は近親憎悪的なものだったのかもしれない。抒情性は共通していてもアプローチ方法が決定的に違っていた。

『少女』は昭和十四年(一九三九年)二十八歳の時の作である。初期作ということになる。パッと見てわかるように梅原龍三郎の影響が色濃い。背景の緑はセザンヌか。当たり前だが作家は試行錯誤して自分の作風を作り上げてゆく。香月の戦前の絵にはゴッホやセザンヌ、ピカソらから影響を受けた作品がある。日本の画家では梅原だった。九年(三四年)には梅原が審査員の国画会に出展して初入選している。梅原に惹かれたのは彼の絵が日本独自の洋画(油絵)だと考えたからである。今になればまったくその通りなのだが昭和初期にそう直観した香月はやはり筋がいい。

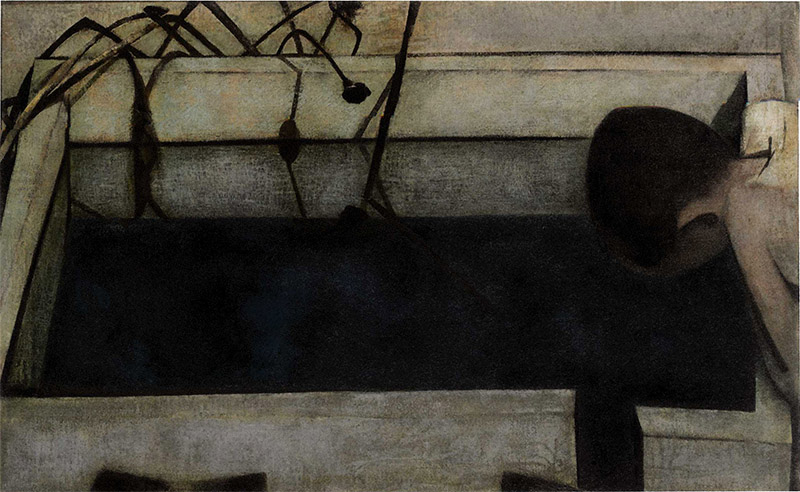

『水鏡』

昭和十七年(一九四二年) 油彩、カンヴァス 縦七二・三×横一一六・五センチ 東京国立近代美術館蔵

香月の初期作には坊主頭の少年がよく登場する。『水鏡』の少年は具象的だがシルエットだけのような少年も描いている。またかなり早い時期から石に強く惹かれていた。なんの変哲もない石ころや岩を好んで描いた。『水鏡』でいえばコンクリート製の水槽が石への偏愛のバリエーションだろう。

香月の少年時代は寂しいものだった。実家は素封家で祖父・春齢は医者で三隅村の村長を二期勤めた地元の名士だった。父・貞雄は歯科医になったが春齢の期待通りの医者になれなかったことを気に病んで放蕩に耽り、出奔してしまった。貞雄は朝鮮の大邱で客死した。母の八千代は父と離婚して香月十歳の時に家を出て再婚した。

春齢は厳格な人だった。香月は「私はひねくれた子供だった。素直でなかった。甘えるとか、頼みごとをするとかが極度にいやだった。自分が愛されていることへの確信がなかったからかもしれない」「いつも自分が見棄てられた存在であるという意識がついてまわっていた」と回想している。

孤独は香月少年の属性だった。それが後年、香月が家族思いの画家になった理由だろう。『水鏡』の少年は水鏡に写る自分の姿にうっとりしているナルシスではなく、寂しい自分の心を覗き込んでいる少年だということである。ただ香月は自らの孤独な心を抒情的に表現するのを嫌った。むしろその逆の表現に赴いた。それが石への偏愛だろう。孤独の深さが逆接的に石のような表現を求めたのだと言える。

香月ファンには怒られそうだが香月は初期絵画を見ていても上手いなと感じる画家ではない。むしろ無骨でぶきっちょそうである。『少女』の絵にしてもなぜこんなに手の表情が固いのだろうと思ってしまう。香月の絵は初期から一貫して動きがなく彫刻的な静止画である。ただそこに香月が絵で表現したい世界観(思想)のようなものがある。石のような絵、モノ化した絵である。平面絵画を主戦場にした画家だが香月は自らの作品を物質化し客体化しようとした。

『1945』

昭和三十四年(一九五九年) 油彩・方解末・木炭、カンヴァス 縦七二・八×横一一六・七センチ 山口県立美術館蔵

香月は昭和十七年(一九四二年)十二月に召集令状を受け取り、翌十八年(四三年)に下関から朝鮮を経て満州に配属された。関東軍の一兵卒となったのである。徴兵検査では丙種合格で香月は三十二歳になっていた。日本は丙種合格の青年まで戦地に送らなければならないほど切羽詰まっていた。

香月はついに実戦を経験しなかったと語っているが、終戦と同時にソ連軍の俘虜となりシベリアに送られた。舞鶴に帰還したのは終戦から二年後の昭和二十二年(一九四七年)五月。よく知られているようにシベリア抑留は地獄だった。ただ戦争末期に学徒出陣で動員された学生兵士たちは時間稼ぎの捨て石として南方激戦地に送られその多くが戦死した。政府は東京大空襲で首都東京が無差別爆撃を受け沖縄が焦土と化し、広島・長崎に原爆を落とされてなお中国戦線から精鋭部隊の関東軍を帰国させて本土決戦を挑むつもりだった。しかし突然のソ連軍侵攻で関東軍が総崩れになりポツダム宣言受諾が決まったという経緯がある。

南方に送られていれば戦死の可能性が高かったが、香月はシベリアで地獄を見てとにもかくにも生きて帰還した。後にシベリア・シリーズと呼ばれるようになる絵を初めて描いたのは故郷に戻った二十二年十月だった。その作品を嚆矢として死に至るまでシベリア・シリーズを描き続けた。ただ画風はじょじょに変化していった。香月が表現したい画風へと進化していったと言っていい。

『1945』は帰還から十二年後の昭和三十四年(一九五九年)に描かれた。パッと見ただけでわたしたちがシベリア・シリーズで想起する画風になっている。香月は油絵の具に方解末と木炭を練り込むことで独特の質感を表現できるようになった。

『1945』について香月は「列車が奉天を出て、北上をはじめてまもなく、線路のわきに放り出された屍体を見た。満人たちの私刑で殺された日本人に違いない。衣服をはぎとられ、生皮をはがれたのか、異様な褐色の肌に、人間の筋肉を示す赤い筋が全身に走って、教科書の解剖図の人体そのままだった。/帰国後、写真で見た広島原爆の、真っ黒こげの屍体と、満州で貨車から瞬間見た赤茶色の屍体。二つの屍体が、1945年を語り尽くしていると思う」と書いている。

『1945』には香月が実際に見た凄惨なリンチ屍体が表現されていることになる。しかし絵は悲惨を表現していない。彫刻のような人物が横たわっているだけである。これが香月のシベリア・シリーズ最大の特徴だ。彼は自分が見た現実そのものを描くのではなくそれを抽象化した。具象抽象化したと言った方が正確だろう。凄惨、悲惨という意味を嫌い、物のように、消えない傷跡のように現実を表現した。悲しみも同情も怒りも無意味でありそこに〝在る〟ことを強烈に主張する絵を描いた。『1945』はまだ小さい方でシベリア・シリーズの絵はどれも大作だ。実物に対峙しなければ香月の絵の本質を感受するのは難しい。

『朕』

昭和四十五年(一九七〇年) 油彩・方解末・木炭、カンヴァス 縦一六二・一×横一一六・二センチ 山口県立美術館蔵

『朕』は言うまでもなく天皇のことである。この絵について香月は「朕という名のもとに、尊い生命に軽重をつけ、兵隊たちの生死を羽毛の如く軽く扱った軍人勅諭なるものへの私憤を、描かずにはいられなかった。敗戦の年の紀元節の営庭は零下30度余り、小さな雪が結晶のまま、静かに目の前を光ながら落ちてゆく。兵隊たちは凍傷をおそれて、足踏みしながら、古風で、もったいぶった言葉の羅列の終わるのを待った。/我国ノ軍隊ハ世々、天皇ノ統率シ給フ所ニソアル・・・・・・朕ハ大元帥ナルソ、サレハ朕は・・・・・・朕ヲ・・・・・・朕・・・・・・/朕の名のため、数多くの人間が命を失った」と自解している。

日本の画家で強い政治的思想を持った者は少なかった。ヨーロッパのように宮廷貴族や富豪と交流してサロンなどで政治に関する意見を戦わせた画家などおらず、絵を描くのが大好きなだけの絵描きが大半だったと言っていい。そんな画家たちに、にわか訓練を施して戦地に送り出してもさして役に立つはずもない。香月の自解には天皇を頂点とした政治体制へのほとんど呪詛に近い怒りがこもっている。しかし作品はやはりモノ的だ。

自解にあるように『朕』には昭和二十年(一九四五年)二月十一日の紀元節の日、零下三十度の満州の地で雪降る中、軍人勅諭を聞かされる兵士たちの顔が描かれている。絵の下部には「11.2.1945」の文字がある。香月はしばしば絵に文字や数字を書いた。和暦は少なく西暦が多かった。漢字も数点の作品でしか使っておらずロシア語(キリル文字)がほとんどだった。そこにも香月の戦争への批判(怒り)がこめられているだろう。

ただ兵士たちの顔はシベリア・シリーズではお馴染みの、モアイ像のように抽象化された人間の顔である。その顔が告発者のように並んでいる。目を閉じ口を一文字に結んでいる。香月の怒りや告発は意味を超えている。それは傷のような絵画としてモノ化しなければならない。

個人的好悪になるだろうが僕は饒舌な画家が好きではない。テレビで自作について画家が語り出したりすると消してしまったりする。もちろんそれに意味があるのはわかっているが、言葉で説明できるなら絵は不要だろうという思いがある。香月は饒舌な画家だった。エッセイなどで頻繁に絵の自解を行っている。ただ作品がそれを裏切っているというか上回っている。香月は例外なのだ。またシベリア抑留者であるのも香月に惹かれる理由の一つだ。

香月は「ある日一度奴隷の心を持たされた者は、この汚辱を自らに許したことを今なお許しえぬものとしている」と書いている。抑留日本兵はソ連兵の奴隷だった。生きのびるためにありとあらゆることをしたとも回想している。だからシベリア・シリーズについて「早く解放されて晴れ晴れした気持ちになりたい」と言いながら生涯シリーズを描き続けた。抑留で受けた傷はそれほど深かった。しかしその表現方法は抑留者によって様々である。

自由詩の世界では石原吉郎がシベリア抑留者として知られている。彼の『日常への強制』などを読むとそれがいかに苛酷なものだったのかよくわかる。石原の、特に晩年の『北条』や『足利』といった詩集の出来は素晴らしい。それは沈黙と紙一重の研ぎ澄まされた表現である。ただ言語は人間の思考を一つの方向性に束ねずにはおかない。それが正しい方向だとしても、いや石原の場合、正し過ぎる方向だからわたしたちは首をうなだれて立ち止まり、考え込んでしまうのだ。

論難とか難癖に思われてしまうかもしれないが、石原吉郎全集を通読した時、僕はこれが戦後詩で戦後の詩が到達した一つの極点だとすると困るなと思った。その抑留体験は悲惨であると同時に特権的だ。石原はそう言ったわけではないが、戦争に行かなかったお前らに何がわかると言われれば沈黙するしかない。それは戦後のある世代、『戦争を知らない子供たち』(初出は全日本アマチュア・フォーク・シンガーズのシングル曲で昭和四十五年[一九七〇年]発売)が背負ったアポリアだった。一九六〇年、七〇年の安保闘争は戦争を知らない子供たちによる遅れてきた戦争―内戦だったと言っていいところがある。

寺山修司は映画『田園に死す』で狂熱の戦争に憧れながら、そこに飛び込む前に目の前からフッと消えてしまった皇国少年を登場させている。ただ文学者としての寺山は従軍派文学者たちに激しく反発した。戦争を生きのびた文学者たちは年上であり、復員してすぐにいわゆる戦後文学を書き始めた。切実だが排他的でもある表現で文壇・詩壇の大物になってゆく文学者たちの姿は、寺山には戦地で生死の境を見たことのないお前らに何がわかる、というふうに写ったのだ。

寺山はそんな戦後文学者に対抗するために浮ついた風俗を手放さなかったが、真っ向から対抗した文学者もいた。僕は戦後詩は昭和三十九年(一九六四年)刊、堀川正美『太平洋』で完全に終焉したことを知っている。その後も戦後詩は書き継がれたがそれは戦後詩というより堀川の亜流であってもはや戦後詩の名に値しない。

なぜ『太平洋』で戦後詩が終わったのかといえば、堀川が従軍派文学者と同質の特権的体験(同時代の谷川雁の言葉で言えば「瞬間の王」)をくそ真面目に追い求めたからだ。しかしそんなものは得られない。得る必要もない。とても乱暴な言い方になるが、余りにも正しい体験、あまりにも正しい思想に対しては〝ウソだ〟と言っていい瞬間がある。

これも乱暴な言い方になるが僕は石原吉郎や黒田喜夫の余りにも理路整然とした正統戦後詩(戦後思想)を信じ切れない。言語が思想を一定方向に導いてしまっている。僕が信じるのは吉岡実の「塵と光にみがかれた/一個の卵が大地を占めている」という表現であり、飯島耕一の「もう流れ出すこともなかったので、/血は空に/他人のようにめぐっている」といった表現だ。吉岡や飯島の表現は香月の絵に近い質のものがある。作品は意味表現の道具ではない。原体験は傷痕だ。そこから様々な意味が溢れ出す。

『公園雪』

昭和四十六年(一九七一年) 油彩・方解末・木炭、カンヴァス 縦八〇×横五二・七センチ 島川美術館蔵

全盛期のシベリア・シリーズはモノクロの重厚な色遣いだったが、じょじょに色が戻ってくる。『公園雪』はシベリア・シリーズではないが香月らしい作品である。この絵が表現しているのは雪である。寒いということである。こんなに寒々とした絵はあまりないだろう。そして大きな余白。質感を持たせた白色の上に足跡がついている。なんという勇気のある絵だろう。日本の洋画を代表する作品だと言っていい。

香月邸のダイニングに描かれた壁画

アトリエ窓辺の「サーカス人形」

香月は家族思いで、家族といっしょに過ごせればそれでいい、毎日三度三度ご飯を食べられればそれでいいといったことを書いている。そこに悲壮感があるわけではない。谷川俊太郎さんは「香月さんはでっかいアメ車に乗ってて洋酒が好きなんでちょっとびっくりした」と話しておられた。戦後の生活をちゃんと楽しんだ人でもあった。

「香月邸のダイニングに描かれた壁画」は香月の画集では必ずといっていいほど掲載される絵である。自宅の台所に描かれた壁画なので展覧会に出ることはないが香月らしい作品である。香月の表芸はシベリア・シリーズだが小品では草花を好んで描いた。今回の展覧会ではそういった絵は展示されなかったが香月の草花の絵も魅力的だ。だいぶ前に東京美術倶楽部で見た三号くらいの赤いチューリップの絵は忘れられない。はなかっから買える値段ではなかったのでうろ覚えだが、三〇〇万か四〇〇万くらいだったと思う。ハガキ三枚くらいの大きさの絵にそんな値段がつくのは驚異だ。だが魅力的で欲しい人が多いからそういう値段になる。絵や文章は誰でも描ける(書ける)。それに値段がつくこと自体が奇跡のようなものだ。香月の絵を見ているとなぜかそういったことを考えてしまう。

香月はまた孫たちのオモチャとして人形を作った。個人的な愉しみだったようだ。しかし優れた画家はムダなことはしない。平面絵画の人だが香月の絵は立体を志向している。厚みのある存在になりたがっている。それが立体のオモチャの製作に繋がっている。

『絵具箱』

昭和四十七年(一九七二年) 油彩・方解末・木炭、カンヴァス 縦一一二・一×横一六二・三センチ 山口県立美術館蔵

『絵具箱』

香月泰男美術館蔵

『絵具箱』はシベリア・シリーズの一枚である。上の方に「葬月憩藥飛風」、下に「道鋸朝陽伐雨」の漢字が書かれている。香月作品では珍しく漢字(日本語)を使っている。この『絵具箱』には〝モデル〟がある。従軍中もシベリア抑留中も手放さなかった絵具箱で、蓋裏に絵になった文字が書かれている。これらの文字はもし生きて日本に帰ったら描こうと決めていた画題だという。これも傷痕のような文字だ。

この絵具箱は十六歳の香月が津和野で再婚した母親に初めて手紙を書き、絵具箱を贈って欲しいと頼んで入手したものである。母からもらった絵具箱で香月は初めて油絵を描いた。母八千代はシベリア抑留中に亡くなった。時代が離れていて会ったこともない歴史上の偉人の一人だが、香月はいいヤツだったと思う。香月の絵のような詩を書きたいものだ。

鶴山裕司

(2021 / 12 / 24 20枚)

■ 鶴山裕司さんの本 ■

■ コンテンツ関連の本 ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■