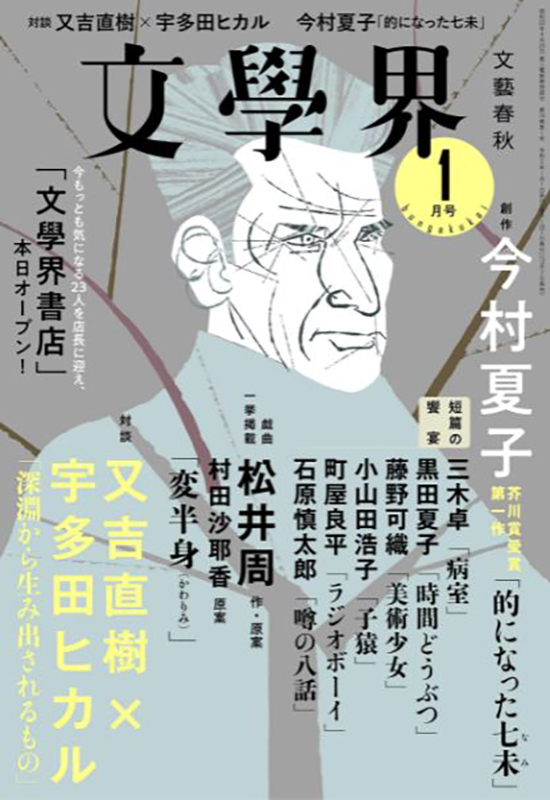

新年号巻頭は今村夏子さんの「的になった七未」。『むらさきのスカートの女』で芥川賞を受賞されたのはまだ記憶に新しい。実は『むらさきのスカートの女』は単行本は買ったのだが、うっかりしてまだ読んでいない。読めばいろいろな情報を得られ読後感も変わるかもしれないが、芥川賞受賞第一作の「的になった七未」はどうもピンと来なかった。別に今村さんの作品を念頭に置いているわけではないが、わたくし、純文学小説の最高峰文芸誌、文學界を読めば読むほど純文学とはどういうものなのか、小説がどういうものなのか、どんどんわからなくなってしまうところがありますな。

「がんばれ、がんばれ」

「ナナちゃんがんばれ」

いつのまにおやつの時間になったんだろう、と七未は思った。

みんなは、動物ビスケットをかじりながら、そして冷たい牛乳を飲みながら、園庭にいる七未に向かって声援を送っているのだった。がんばれ、がんばれ、ナナちゃんがんばれ。

職員の誰かが通報したのか、その後、園庭に入ってきた二人の警官によって園長は取り押さえられた。人が手錠をかけられる瞬間を幼き日の七未は間近に見ていた。ケガはないか、どこか痛くないか、警察官から質問されたが、七未は首を振って、「ない」とこたえた。みんなと違って、七未は無傷だった。園長の投げたどんぐりは、七未にだけ、ついに一個も当たらなかった。

「どんぐり事件」と名付けられたこの一件は、しばらく地元民たちの間で話題となった。(中略)翌年の春には親も子も誰も口にしなくなっていた。事件の記憶をそっと胸に仕舞いこんだまま、七未は卒園の日を迎え、四月から小学生になった。

(今村夏子「的になった七未」)

「的になった七未」はそのタイトル通り、七未が的になる物語である。最初の事件は幼稚園時代に起きた。どんぐり拾いを楽しんでいた園児の男の子が、悪戯心から園で飼っていたヤギにどんぐりを投げつけたのだった。どんぐりはヤギの顔に当たり痛そうに鳴いた。それを見た園長先生が怒り狂って園児たちを一列に並ばせ、〝ヤギの痛みを知れ〟と園児たちの顔にどんぐりを投げつけ始めた。本気で投げるので園児たちは痛さで泣き出してしまう。七未は恐怖から逃げ出す。園長先生は鬼の形相で追ってくる。しかしどんぐりは七未に当たらない。気がつくと園児たちは二階の窓から顔を出し、動物ビスケットを食べながら「ナナちゃんがんばれ」と声援を送っている。七未を追いかけ回した園長先生はご乱心で警察に逮捕され、最後まで七未にどんぐりは当たらなかった。

この的にされながら、決して七未には当たらないという不思議な現象は小学生から中学生になっても続く。廃品回収のオジサンに追いかけ回され空き缶を投げつけられるが当たらない。ドッジボールをやっても七未には決してボールが当たらない。ではこの特権的とも言える不思議な現象は何を意味しているのだろうか。七未は特別な選ばれた人なのだろうか。

このままではいつまでたっても当たらない。

もしかしたら、一生当たらないかもしれない。

七未の焦りは日に日に募っていった。

最初に、七未が消しゴムを手に取ったのは、その時たまたま消しゴムが目に留まったからだ。(中略)

こつん、消しゴムは七未の右頬に当たった。

次に、七未はシャープペンシルを手に取り、自分の顔に向かってポイと放った。(中略)

次に七未が手に取ったのは、ものさしだった。(中略)何も当てるものが無くなると、七未は自分のこぶしを自分に当てた。右のこぶしが右の頬に当たった瞬間、ごつ、と、今までで一番重たい音がした。

ふと視線を感じて横を見ると、隣の男子が青ざめた顔で七未を見ていた。(中略)なぜかアルトリコーダーの音色が聞こえてきた。(中略)が、ん、ば、れ、ナ、ナ、ち、や、ん(中略)あ、た、らー、なー、け、れ、ばー、お、わー、らー、なー、いー、ごつごつ。

おかしいな、と七未は思った。いくら当てても全然終わらないのだ。

(同)

的にされながら、決して何も当たらない七未はモノを自分に当て始める。最初は文房具だったのだが、拳で自分の顔を殴り始めたのだった。しかし何も変わらない。どこからともなく〝みんな〟の声が聞こえてくる。「がんばれナナちゃん」と声援を送り、「当たらなければ終わらない」と言う。自分で自分を殴るのではダメなわけだ。他者に的にされ、何かをぶつけられなければ終わらない、ということらしい。

七未は精神病院に入院させられ既婚者の病院の主治医と恋仲になる。主治医の子供を身ごもり彼に囲われるようにアパートで息子・七男を産む。しかし主治医の足はじょじょにアパートから遠のいてしまう。七未が病院に主治医を訪ねるとすでに退職していた。児童売春で逮捕されたのだという。七未はアパートで七男と極貧生活を送るが、的として何かに当たりたいという奇行は治まらない。成長して物心ついた息子の七男は役所に児童保護され七未は更生施設に強制入所させられる。一時は仕事に就いたがそれもすぐに辞めてしまい、七未はホームレスになって彷徨うようになった。的として生まれてきたが決して何も当たらない七未の特権的能力は彼女を幸福にしなかった。その逆に不幸にしたわけだ。

七未は、なかなか死ななかった。

やがて祭りが終わり、聴こえてくるのは虫の鳴く声だけになっても、死ななかった。

いつ死ぬのかなと思った。

月も星も見えなかった。

夜中に少しだけ雨が降った。

それは、白く、ひんやりとした朝だった。

空の下では、先に死んだみんなが、七未がくるのを今か今かと待っていた。はやく、はやく、ナナちゃん、はやく。

ようやく七未が到着すると、みんな一斉に七未の元へ駆け寄ってきた。

「やっと終わったね」

「よくがんばったね」

そう言って、七未をぎゅっと抱きしめた。

(同)

まーいろいろあって七未は死ぬ。描写から推測すると中年を過ぎてから亡くなったようだ。いろいろあってというのはそれなりに伏線が張られているからだ。幼年時代の、すべての始まりの象徴であるような動物ビスケットに七未は執着する。生き別れになった息子・七男への思いも強い。ホームレスの七未が昼間の時間を過ごす図書館で知り合った青年は、どうすれば七男に会えるのかという七未の問いに「どうもしなくてもいいんです。あなたには、思いがあります。それだけで、じゅうぶんです」と言う。実際七未は七男に再会する。七男は公園で開かれた縁日に彼女と一緒に来ていて七未を母と認めるが、射的の銃で彼女を撃つ。「コルク玉は、七未の右肩に、こつん、と当たった。(中略)そのまま何かに引っぱられるように、七未の体は左に倒れた」とある。ようやく他者の投げたモノが七未に当たったわけだ。当てたんだから景品を、七未を持って帰れと言う屋台の主人に、七男は「いらないものは、いらないんです」と言って去っていく。では他者の投げたモノが当たるということは、七未の死を意味するのだろうか。息子の七男が七未を殺したのだろうか。結果としてはそういうことになりそうだ。しかし七男が強烈に産みの母を憎んでいたという記述はない。点が線になりそうな伏線は張ってあるが結局何も繋がっていない。

いささか乱暴かもしれないが、現実には七未のように何も当たらない特殊な能力を持った人はいないのだから、小説が描いているのは現実世界の複雑だがとりとめがなく、的を射貫きそうで射貫かない人間関係や事件の連鎖ということだろう。小説は人間関係と事件の連鎖で人間存在の本質を描くことができる。その逆に決して的に当たらない、的なんて実はなくて、人間関係も事件もバラバラに起こっているのだと描くこともできる。

ただ七未が死ぬことで救済されたと描かれているのは確かである。その意味で「的になった七未」は絶望小説なのかな。死は救済で、ああ七未ちゃん、よかったねと思う読者がいるってことなのかな。みんな早く死んで苦しい生から逃れたいのかな。特権的だと思っていた自我が、大人になって木っ端微塵に打ち砕かれる様を描いているのかな。人間の生は絶望的で最初から最後まで何も変わらない、変えられないのかな。七未の絶望が描かれていないのは現実はこんなもの、死などとりとめがなく淡々としたものということなのかな。それとも僕は意味的に小説を読み過ぎで、この小説は何か別の、ふんわりした幼年時代の自死願望のようなものを描いているのかな。よくわからない。

大篠夏彦

■ 今村夏子さんの本 ■

■ 金魚屋の本 ■