唐門会所蔵の安井浩司氏折帖墨書作品第六作目は『梵』である。なお、酒巻英一郎氏から金魚屋編集部がお借りした安井氏の折帖作品は六作品で、ここで紹介する『梵』が最後である。『梵』は縦二十四・五センチ、横十八・五センチ、厚さ約二・五センチ。折帖作品の中では最も大判で、他の作品が縦長なのに対して正方形に近い。布張りクロース装の表紙に張られた紙に安井氏が表題を墨書しておられる。折りの数は二十四枚で巻頭の一面のみ白紙である。巻末の裏面に『お浩司唐門会』の雅印がある。折帖の最後に『昭和四拾八年拾壱月』とあるので、一九七三年十一月に制作されたことがわかる。安井氏三十七歳の時の書である。

唐門会所蔵の安井浩司氏折帖墨書作品第六作目は『梵』である。なお、酒巻英一郎氏から金魚屋編集部がお借りした安井氏の折帖作品は六作品で、ここで紹介する『梵』が最後である。『梵』は縦二十四・五センチ、横十八・五センチ、厚さ約二・五センチ。折帖作品の中では最も大判で、他の作品が縦長なのに対して正方形に近い。布張りクロース装の表紙に張られた紙に安井氏が表題を墨書しておられる。折りの数は二十四枚で巻頭の一面のみ白紙である。巻末の裏面に『お浩司唐門会』の雅印がある。折帖の最後に『昭和四拾八年拾壱月』とあるので、一九七三年十一月に制作されたことがわかる。安井氏三十七歳の時の書である。

安井氏は昭和四十六年(一九七一年)に第三句集『中止観』を刊行し、四十九年(七四年)に第四句集『阿父学』を刊行しておられる。折帖『梵』が制作された四十八年(七三年)はちょうどその中間に当たる。それを反映して、『梵』には『中止観』から五句、当時はまだ未完だった『阿父学』から十五句が墨書されている。全二十二句が墨書されているが、残り二句は処女句集『青年経』から『阿父学』までの句集には見当たらなかった。『阿父学』編纂過程で落とされた未発表句かもしれない。

なお安井浩司の純粋読者の会『お浩司唐門会』が正式発足するのは昭和四十八年(一九七三年)である。『梵』は『唐門会』発足の年に制作されたが、発足前に制作された折帖作品もある。それから推測すると、『唐門会』と安井氏の密な交流は以前からあり、四十八年(七三年)になって正式に『唐門会』を立ち上げたということのようである。

以下に折帖『梵』の収録句を掲載しておく。

キセル火の中止(エポケ)を図れる旅人よ(*1)

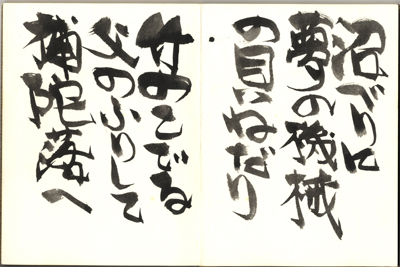

沼べりに夢の機械の貝ねだり

竹のこでる父(おや)のふりして補陀落へ

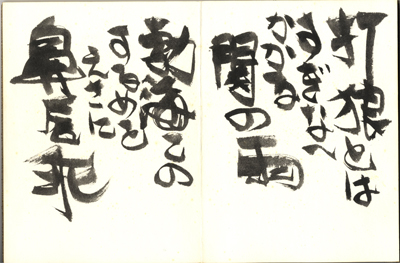

打狼とはすぎなへかかる関の雨

渤海このするめをえさに鼻唇乖(びしんかい)

蛇山の泡だつひとと籠るらん(*2)

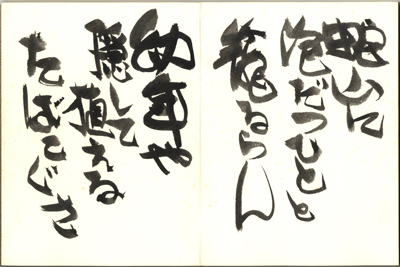

幼年や隠して植えるたばこぐさ

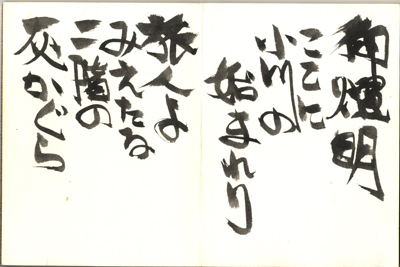

御燈明ここに小川の始まれり

旅人よみえたる二階の灰かぐら

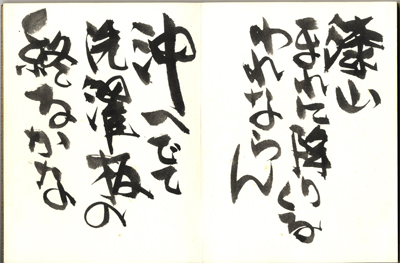

漆山まれに降りくるわれならん

沖へでて洗濯板の終るかな

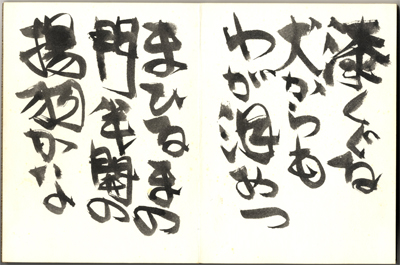

漆くぐる犬からもわが泪おつ

まひるまの門半開の揚羽かな

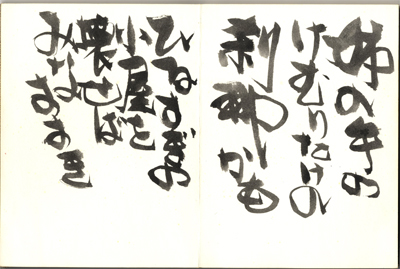

姉の手のけむりたけの刹那かも

ひるすぎの小屋を壊せばみなすすき

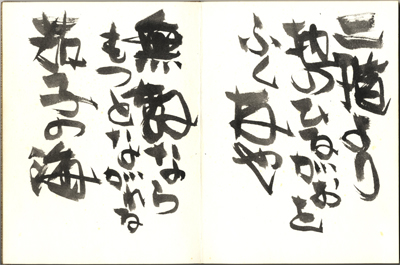

二階より地のひるがおをふく友や

無数ならもつとながれる茄子の海

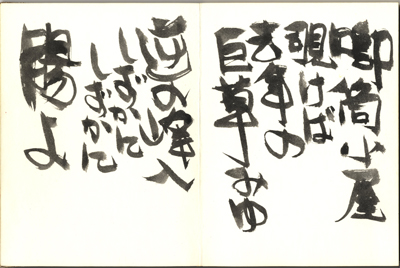

喞筒小屋覗けば去年(こぞ)の巨草みゆ

逆の峰入しずかにしずかに腸(はらわた)よ

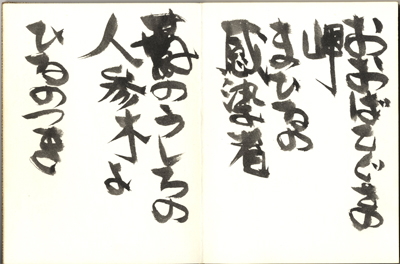

おおばこぐさの岬まひるの感染者

■のうしろの人参木よひるのつき(*3)

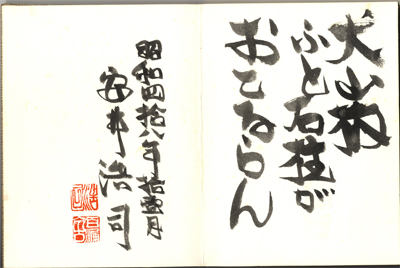

犬山病ふと石柱がおこるらん(*3)

昭和四拾八年拾壱月

安井浩司

(雅印)

*1 『キセル火の』から『渤海この』まで句集『中止観』所収。

*2 『蛇山の』から『おおばこぐさの岬』まで句集『阿父学』所収。

*3 句集『中止観』『阿父学』では発見できなかった。未発表作品か。■は読み取れなかった文字。

折帖『梵』の墨跡は美しく、『No.006 唐門会所蔵 安井浩司墨書作品 折帖篇 ②』で取り上げた『雅心蠛や抄』と並ぶ安井氏折帖作品の傑作である。現在の書と比べるとスピード感があり、筆法も奔放である。どちらを好むかは見る者次第だが、こういった書の変遷を経て、安井氏は現在の書の形に辿り着いたのである。

なお『梵』で安井氏は俳句を三行と四行で墨書されている。紙の形に合わせて俳句を分かち書き墨書するのは一般的なことだから、安井氏が『梵』で、高柳重信的前衛俳句の代名詞である多行俳句を試みておられるわけではないのは言うまでもない。ただ安井氏が、句集でも自己の作品を多行で発表していたらどうなっていたかという問題は残る。氏の俳句は内容的に言えば、明らかに前衛俳句のカテゴリーに属しているからである。多行作品として発表されていれば、私たちはその意味について頭を悩ませることになっただろう。そこで本稿では多行俳句の意味について概括しておきたい。

俳句で意識的な多行俳句を始めたのは高柳重信だが、行分け詩を初めて試みたのは重信ではない。重信が本格的活動を始めた一九五〇年代から六〇年代は自由詩(いわゆる現代詩)の全盛期であり、重信は自由詩から大きな影響を受けている。それは『俳句評論』での当時の自由詩詩人たちとの活発な交流の軌跡によって、容易に裏付けられる。重信は俳句に自由詩の行分け形式を導入し、さらに重要なことに、自由詩的作品概念を導入しようとした。俳句を自由詩と同様に、明確な個の自我意識に基づく独立作品としようとしたのである。重信文学では句集は一定の理念に貫かれた独立した『作品集』であり、俳句の印刷方法まで含めて重信独自のものである。

金魚屋では公式・非公式の数回のレクチャーを行っており、各ジャンルのアドバイザーがジャンルの原理をまとめている。自由詩部門のアドバイザーは鶴山裕司氏で、氏は詩を『現代詩』と呼ぶのは誤りであり、『自由詩』と呼ばなければならないと言っている。詩には形式・内容的にまったく制約がないからである。では詩は何によって詩として成立するのかと言えば、作家の『宣言』(デクレアメント)によってである。作家が自己の作品を自由詩だと『宣言』し、読者がそれを諾えば、作品が電話帳の人の名前の列挙であろうと、俳句や小説とほとんど変わらないものであろうとそれは詩として成立する。鶴山氏によれば、これは詩人・岩成達也氏の厳密な形式論理学によって導き出された結論である。電話帳の人名の列挙で詩作品が成立するわけがないと思われるかもしれないが、それが原爆慰霊碑に刻まれた人間の名前ならどうか。不慮の死を遂げた人の名前ならどうか。ほんのわずかな契機で詩は詩として成立するのである。

簡単に結論をまとめておけば、重信が俳句に自由詩的作品概念を導入した以上、多行俳句が俳句作品(詩)であるためには、作家個々の『宣言』(デクレアメント)を必要とする。なぜ多行なのか、なぜ二行、三行、あるいは五行で俳句を行分けして発表するのかを、作家自身が説明し、その意味を、まず作家個人の問題意識として読者に提示する必要がある。それがない多行俳句は、墨書での便宜的な行分け表記も含めて、前衛俳句的な多行俳句とは呼べない。多行を単なる形式の問題として捉えれば、小野道風から石川啄木に到るまで多行を試みていたということになってしまう。

二〇世紀の半ばに現れた前衛俳句の多行形式の本質は、その理念にある。また多行俳句は俳句の形式の一部であり、俳句文学にとって大変重要な試みであると認識するならば、いわゆる一行棒書き俳句にもその思考を及ぼさなければならない。原理的に言えば、多行俳句が理念を前提とした作家と俳句との形式的契約ならば、一行棒書き俳句もまた作家と俳句との契約である。『伝統』は免罪符ではない。安井氏は『定型有季とは、俳句固有の方法として奉ることではなく、俳句と私が交わした契約上にのみある』(『凋落の季節』昭和四十六年[一九七一年])と書いている。この思考は原理的であり、かつ正しい。

岡野隆

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■